【勉強会レポート 11】SDMでつながる多職種連携

開催日時:2024年8月22日(木)19:10〜20:00

会場:エール在宅診療所 + ZOOM(オンライン配信)

テーマ:SDMでつながる多職種連携

パネリスト / ディスカッサー:以下参照

はじめに

本日の勉強会は11回目なのですが、実は「初めからこういうのをやりたかった」というのがやっと実現した回でもあります。

解説や講義をする会はたくさんあると思いますが、こうしてディスカッションをしながらざっくばらんに話すような会はなかなかないんですよね。

さらに、それを皆さんにも聞いていただいて一緒にスキルアップしたいというのが、この会を始めた目的だったので…

今後もぜひ続けていきたいと思っています。

本日は日頃お世話になっている事業所様より6名の方にお集まりいただき、ディスカッションを展開したいと思います。

SDMとは?

本日のサブタイトルが「SDMでつながる多職種連携」ということで、SDMが何なのかというのを最初に少し説明させていただきます。

まずSDMはShared Decision Makingの略で、日本語で訳すと「共同意思決定支援」です。

要は医療従事者と患者さんがコミュニケーションを重ねて、共同で治療方針などの意思決定を行うということです。

今の時代、新しい治療もどんどん出てくるのでどの治療が良いかを決定するのはなかなか難しく、意思決定の支援としてみんなで考えた方が良いのでは?と言われています。

特に抗がん剤の治療ではどんどん進められています。

この20年くらい、インフォームドコンセントが当たり前になってきていますが、この一方通行の意思決定だとなかなか決められなかったり、一回決まったことが何度も覆されて医療従事者が困惑することが増えています。

特に在宅医療の現場というのは、病院以上にそれが難しくなっています。

病院だと手術や処置をする時は別室に案内されて、終わってからご家族に説明しますが、在宅だとそれを全部ご家族の目の前でやらないといけない。

痛がっている姿とか、そういうのも全てオープンで見てもらう、目隠しができない状況です。

患者さんやご家族だけじゃなくヘルパーさんだったり、皆が見ている前でやらないといけない。

さらにその医療の内容も、いわゆる医療だけではなくケアと入り混じっているので、医療的な情報だけで決断するのはなかなか難しい。

そこでSDMが推奨されているのです。

皆さんも普段から担当者会議という名目で集まって、方針について話し合ってると思うので、それをただカッコいい言葉に置き換えたのがSDMだと思っていただければ良いと思います。

SDMの有効性

では、このSDMをやると何が良いのか?という点に関してですが、海外では支援ツールというものがあります。

日本でも精神科の領域では支援ツールの利用が増えてきていて、これを用いて患者さんに説明すると、従来よりも理解度が上がって治療のケアが向上することがデータとしても示されています。

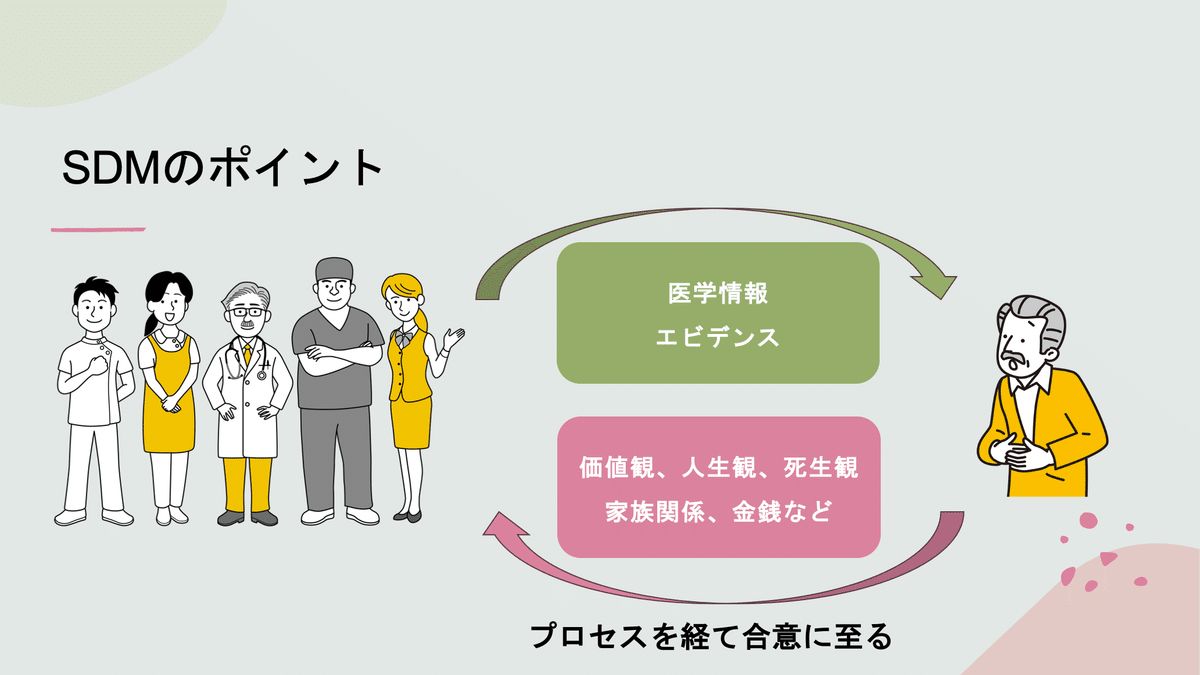

SDMのポイント

SDMのポイントは、患者さんの希望や周辺環境をどれだけ意思決定に反映できるかということ。

そのプロセスがすごく大事で、患者さんやご家族に見せながら決めていく作業がとても重要になると思います。

また、大事なことがいくつかあって、いくら患者さんの希望だとしても全て受け入れて良いわけではなく、医学的・社会的・倫理的な規範を逸脱しないことが条件です。

例えば、日本では安楽死が認めてられていないので「死にたい」と言われても僕らは何もできない。

そして、一度は合意形成に至ってもあとから変えても良い点。

そういうルーズなところを残しておくのも大事なことで、基本的に一回で決めることはなく、段階を踏むそのプロセスで変わったり戻ったりが当然あって良いということ。

あとは意思決定ができない人に関しては、残念ながら本人の意思を推定していくしかないので、代理者の意見を参考に決めていくことになります。

なので、認知機能だったり意思決定能力をしっかり評価することも重要になってきます。

SDMの進め方

SDMを進めるにはこの3つのステップがあると言われてます。

① TEAM TALK

これはご家族や患者さんとの共同環境を作り、結論を急がずにどうしていきたいかの希望、ふわっとした印象を聞きながらチームを形成していくステップです。

② OPTION TALK

ある程度チームができてきたら、今度は選択肢の説明をして、実際にどうフィットしていくのかをみんなで相談していく。

③ DECISION TALK

最終決定になる段階ですが、やはりここでも再検討できることをきちんと伝えることが大事です。

これを短時間で集まってパッと説明して、決めて…というのは難しいので、4分割表を用いて、事前に医学的な情報やQOL、患者さんの意向やご家族・周辺の環境などを一覧にまとめておくと話しやすくなります。

患者さんやご家族の意見はどんどん変わっても良いと思いますが、医療関係者チームでの意見が食い違うと、患者さんに不安を与えてしまいます。

なので、事前に医療者だけである程度方向性を決めておくことも重要だと言われています。

ということで、本日のディスカッションでは2つの症例に対してこの4分割表を作成したので、これを参考に話しながらSDMのプロセスが学べれば良いな、と思っています。

症例ディスカッション

症例(1)

星ケアサービス居宅介護支援事業所 星本様(ケアマネージャー)より

星本(以下 星):ご近所さんから「最近姿が見えないけど、あの人大丈夫?」ということで地域包括にご相談があり、介入して介護認定を取り、要介護が出たところで私にお話をいただきました。

星:ご本人の拒否が強く、なかなか医療へつなぐことができなかったケースです。

この年の5月は結構暑かったんですが、エアコンはリモコンがごみの中で行方不明になってしまって使用できず、扇風機は回していましたが、何年も開けていなかったと思われる雨戸も固まっていてあまり開けられない状態でした。

そんなこともあってかなり衰弱されていたので、訪問診療の先生にご相談したところ一度往診に来て下さったんです。

その時は意外と先生にもお話をされてたので、同じ先生に来てもらうことを提案したら快諾してくれたのですが、入院に関しては断固拒否。

結局点滴だけしていただき、このまま様子を見ていくしかないのかな…と思っているうちに、3日後くらいにヘルパーさんが行ったらお亡くなりになっていました。

関わったのは実質1ヶ月弱、かなり動きのはやいケースでした。

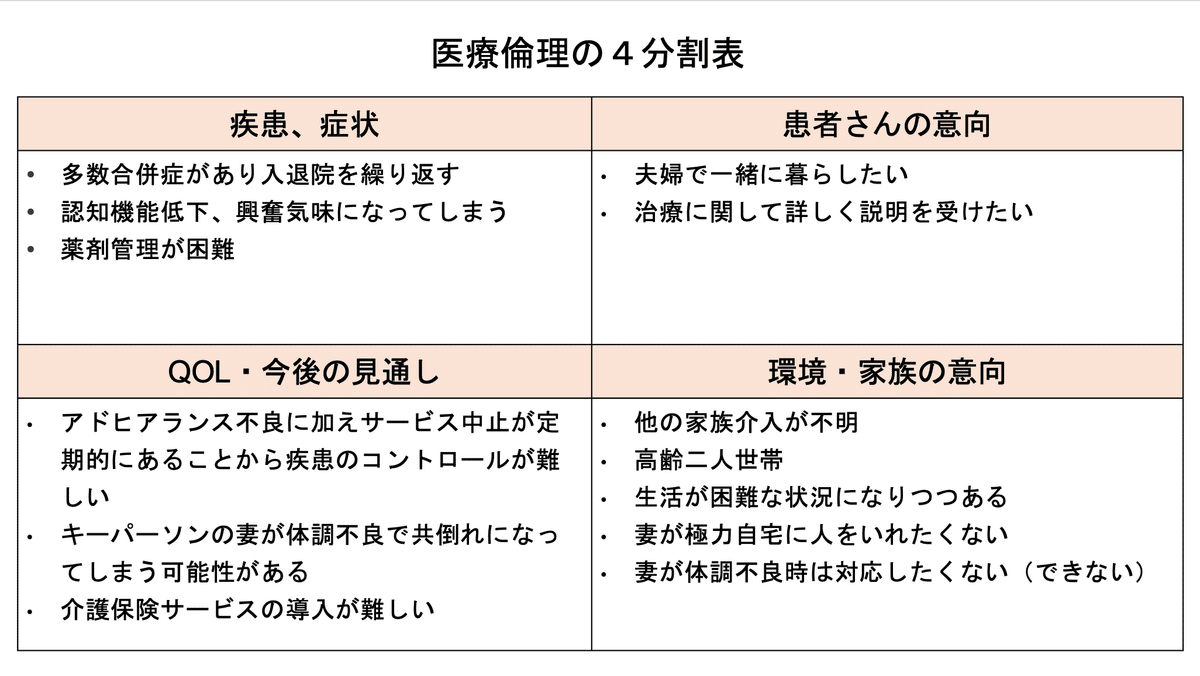

青木(以下 青):このケースの四分割表を簡単に作ってみました。

短期間で急な経過をたどられたケースなので、調整する前に終わってしまったと思うのですが、特に問題だと感じられたことは何ですか?

星:ご本人の拒否が強くて必要なサービスをつなげなかったというところと、サービスを入れるにしてもお金を払う目処がつけられなかったので進めにくかったところです。

青:この方に関しては認知機能が低下しているとは言え、意思決定は自分で可能なので難しいですね。

今回のケースに限らず「同意が得られない」ということはよくあると思いますが…例えば薬剤師さんは薬の説明をする時に、この人話伝わらないな…みたいな場合どう対応してるんですか?

北澤(以下 北):私の場合はその患者さんに一番信頼されている方と同行する、それが訪看さんなら訪看さんと一緒に伺ったり。

あとはケアマネさんと一緒に伺うことで、少し信頼が得やすいというか話を聞き入れてもらえるという印象はありますね。

青:訪問看護でも例えば月1で訪問する時に「なんで来るの?」みたいな言い方をされることがあると思うんですが、そういう時はどのように説明してるんですか?

江戸(以下 江):患者さんにとっては全然知らない人が家に来るわけですからね。

先ほどあったように顔見知りの人(すでに介入しているサービスの担当者)と一緒に伺うとか、時間帯を合わせて早めに行って顔見知りの担当者も一緒に会話をしたりっていうところはやはり大事にしています。

そうすることで「いつも来てくれる人が信頼しているから大丈夫」と不安を軽減してもらえるかな、と思います。

根岸(以下 根):あとは看護師として身体を診る必要があるから来ているということを強調します。わざと脈をゆっくり測ってみたり、これは医療であなたの身体を診ているんですよ、とわかるようにしています。

青:僕の場合は、長くしすぎない代わりに回数を重ねるようにしています。

1回の診察に30分かけた方が良いケースでも、1回目は10分で終わらせてそれを3回繰り返すというように、とにかく会う回数を増やすことを意識しています。

今回のケースはちょっと経過が早すぎて、もっと早くに介入できなかったのかな?と思ってしまうところもあって…

医療機関がもっとアウトリーチできれば良いと思うし、地域でアウトリーチしたものをきちんと行政がサポートしてくれれば、お金を気にせずに介入できるケースっていっぱいあると思うので、そういう仕組みがあると良いですよね。

重(以下 重):ケアマネージャーはお金の問題にぶつかる場面が多くて、先ほどの星本さんのケースは現金で3万円あっただけでも良い方ですね。

本人を無理やり金融機関に連れて行くとかしないとお金があっても下ろせないケースがかなり多いので。

青:ウェブで面談とかダメなんですかね?

そういうのもそろそろ出来そうな気がしますけどね。

重:そうですね、そういうのがあると助かります。

青:健康の問題とかが事前にあると医療機関で受診したり薬局に行ったりして医療と繋がっていることができます。一方で、今回のケースのような孤立だけの問題は表面化しないと言われていて、気づいた時に亡くなられて見つかるというケースが多いと言われています。

これに対してできることはわずかかもしれないですけど、当院としても何かできると良いな、と思っています。

永村(以下 永):この症例は「あの人姿見えないけど大丈夫?」というところから始まったということで思い出したのですが…

以前うちの薬局で店頭の商品(日用品)買いにくるおばあちゃんがいらして、毎週木曜日に来るはずなのに今日は来ていないことにベテランのスタッフが気付いたことありました。

で、地域包括の方だったかケアマネさんだかに連絡を取ったところ、やっぱりお亡くなりになってたということがあったんです。

なので、今回のケースで最初に気がついた方も、それをつなげることができたこともすごいな、と。

最終的にお亡くなりになってしまいましたが、やっぱり誰かに助けてもらえた中で最期を迎えられたのは良かったんじゃないかなと思います。

青:そうですね。

そういう見守りの体制をどうやって地域で作っていくかは今後の課題ですよね。僕らもこの辺でたまに歩いてる認知症っぽい人を見ると「この人大丈夫かな?」と思うし、急にいなくなると心配になります。

そういう時に声をかけられるかどうかっていうのが地域作りですごく大事なことなんじゃないかな、と思います。

症例(2)

コモド訪問看護ステーション 江戸様(訪問看護師)より

江:当初はご本人とのコミュニケーションや関わりが難しいのではないかと考えていたのですが、奥様の拒否に苦戦しているケースです。

外から人に来てもらいたくないというお気持ちがかなり強く、奥様ご本人の体調も悪かったんですが、お医者さんにも一切かかりたくないというご意向がありました。

介護保険のサービスを利用しないとそもそもの生活が成り立っていない、という状況で地域包括支援センターの方にも関わっていただいたのですが、

やはり2〜3時間ぐらいですかね、玄関でお話をさせていただいても利用には結びつかず。

ケアマネさんに介入いただいてもいろんな理由をつけて来訪を断られ、未だに介護保険の導入には至っていないというところで、現在は訪問看護と訪問診療だけでなんとか繋いでいる感じです。

奥さんが床に座って動けなくなってたりすることもあるので、なんとか介入したいのですがなかなかうまくいかず…

皆さんのお知恵を拝借したいと思いまして、今回のケースとして挙げさせていただきました。

青:こちらも四分割表を作りました。

このままだとキーパーソンの奥様と共倒れになってしまう可能性があるのに、患者さんの意向としてはこのままの暮らしを継続したいということなんですね。

江:ご本人が一人の時に「いい奥さんですね」って言うと、「結婚できてすごく良かった、ずっと一緒にいたいんだ」と仰るし、奥様が一人の時に話しても「今の旦那さんがいるから自分があるので、できるだけのことはしたい」と。お二人の気持ちはものすごく強いようです。

青:その気持ちとは裏腹に環境的には二人で限界を迎えつつあるようですが、このケースは他にご家族はいらっしゃるんですか?

江:いらっしゃらないですね。

お子さんもいないし親戚の方とも一切連絡を取れないということで、本当にお二人でいらっしゃる。経済的にはかなり余裕があるようですが。

青:このケースも拒否があって、他にご家族もいらっしゃらないということでかなり介護困難な状況ですね。

まだまだサービス導入が不足しているので、これからどう調整していくのかが課題ですよね。

江:はい。

青:サービスの導入が必要なのにうまく伝わらないケースは本当によくあって、介護が入ってるのに医療が入らないパターンも結構見受けられるし逆のパターンもある。

ケアマネさんはこういうケースでうまく納得させるにはどうしてるんですか?例えば重さんは福祉用具も取り扱ってるじゃないですか。

なんでこれが必要なのか、とか説明したりするんですか?

重:お話ができれば。

福祉用具であれば、住環境とのフィッティングを説明します。

もちろん信頼関係を得ながらというところでは先ほどの看護師さんや薬局さんと同じですが。

青:確かに介護保険を申請してもらわないと始められないですからね。

プライドが高いのか「介護」に対しての抵抗が強い方が比較的多いのかな?と言うのも感じます。

江戸さんはこういう拒否にあうケースの対応をスタッフとかにどう指導していますか?

江:まずは信頼関係を持ってもらいたい、「その人となり」にこちらも人として関わってもらいたいと言うお話をしています。

できるだけその方の人生とか価値観にしっかり向き合って、本当にすごいと思ったら「すごいですね!」って言葉で伝えるような関わり方をまずしてみる。それでもダメだったらさっさと帰ってきてください、と言っています。

青:訪問服薬でも行ったら入れてくれないとか、置いておいた薬が全部外されてるとかが結構あると思うんですが、そういう時はどんな対応をしますか?

北:先ほどの江戸さんと同じように何かしら褒めるところから始めて、少しずつ話をしてもらう時間を長くしながら敵じゃないんだよってことをアピールします。

青:このケースは介護保険の申請というのが一つのキーポイントになると思うのですが、根岸さんだったらどう対応しますか?

根:このご夫婦の強みって、お互いを思いやってることだと思います。

なので奥様は拒否するかもしれないけど「私たちも旦那さんの体調を心配しているんだよ」とか「一緒に診ていこう」というという姿勢で関係を作れるといいのかな…と思います。

なかなか難しいとは思いますけど。

青:奥様にも介護保険を申請してもらうというのはできそうですか?

江:そういうお話は何度も出ているのですが、訪問診療の先生にちょっとだけ診てもらって意見書をもらおうと言うと「それは必要ない」とのことで堂々巡り。

結局未だに介護保険の介入ができないままで、洗濯するのもすごく大変そうだし、お料理するのもすごく大変そう…

たぶん1回でもご利用いただけば、ご理解いただけると思うのですが、なかなか。

青:そうですか…たぶん何らかのきっかけがないと、サービスの介入はできなさそうなケースですよね。

入院せざるを得なくなったり、骨折したりとかで必要に迫られないとなかなか難しいのかもしれません。

このケースで、これは回避したいというパターンはありますか?

江:訪問看護が週2回だったのが今は1回になっていて、この回数が少なくなって結局誰も見ていない状態になってしまうことです。

とにかく家の中の状態を見られて、本当に緊急なことがあればすぐに介入できる状態にしておかないと…

そこはもう命に関わることなので半ば強引な介入も想定しながら関わっていきたいと思ってます。

青:星本さんはこういう拒否がありそうなケースにいっぱい関わってそうですけど、いかがですか?

星:はい、やっぱり拒否がある方はとても多くて、そういう方はとりあえず1回でも家の中に入れてくれさえすればいいや、と思っています。

最初は介護の話をできなくてもいいと思っていて、それこそ「あそこのベランダにすごい立派な植木があるけど、奥さんのご趣味ですか?」とか「すごい将棋のコマがあるけど、ご主人がやってらっしゃるんですか?」とか、私は何をしにきたんだ?と思うような話をして、まずは受け入れてもらうことから始めるしかないのかな、と。

実際、1年ぐらいずっとご機嫌伺いだけしているようなお宅もあって、やっぱり決定的に困らないと動かないケースが多いですけどね。

青:訪問服薬の方も本当はもうちょっと介入したいのに、ただ薬を届けるだけみたいになってるケースもありますよね?

永:私たちの場合は先生から指示と、ケアマさんからも必要性を話していただくという土台がある中での訪問なので、実はそんなに拒否にあうことがないんです。

どちらかというと、外来で薬局にいらっしゃる方が心を開いてくれる方が難しいのかもな…と思っています。

残薬を回収してそれをまた日数調整して再利用してもらう、という指導に入ることがあるんですが、患者さんが店頭にどっさり持って来た残薬を仕分けてみると、いくつか種類がある中でなぜか食直前薬だけはしっかり飲めていたりするんです。

先ほどの話のように、何を褒めてあげられるかと言うところで…

本当はどっさり飲み残しているので「飲まなきゃダメ!」なのですが「食直前薬しっかり飲めてますね、すごいですね!」と、まず褒める。

そしてその後「ちゃんと食事取れてるんですか?」って聞くとそこまではできるのに、食後になるとよくわからなくなってしまうということがわかったので、主治医の先生にご相談して全部食直前で飲むようにしてもらうことができました。

他にも、すごく几帳面な糖尿病の方で、昔はインシュリンもしっかりできていたのに最近全然できないと仰るので、薬局で使用済みの注射針を回収するシステムを利用してもらって数えてみたら、できていないのは月に何回かだけでした。

ものすごく几帳面な方なので、1週間に1回とか1ヶ月に何回かできなかっただけで自分が許せなくなっていたようです。

正確な服薬状況をこちらで探る必要があるうえに、検査値とかを先生に聞きながら対処できる訪問と違って、外来の方が判断が難しい。

でも、そこが見えて来ないとなかなか介入できないと思っています。

青:これからオンライン服薬指導が始まったらもっと大変になるんじゃないですかね。

永:そうなんですよね。

薬局の外にボックスを置いて、お薬ができたらそこに入れておくシステムとかも始まってますよね。駅前とかだと便利だし利用する方も増えているのですが、これどうやって管理するのかな?と思います。

普段から薬局に来ていただく方と日常会話ができるようにしておかないと聞き出せない情報もあるし。

服薬指導だけではなくちょっとしたことに気づいてあげられる、雑談ができる心の拠り所みたいな薬局になれたらいいな、と思うんですけどね。

やっぱり忙しいと下向いちゃうこともあるので、なかなか難しい。

青:几帳面な人には何かやってもらう、例えば血圧手帳なんかを書いてくれる人はすごく受け入れが良かったりもするので、僕らがただ記録してしまうよりも、血圧手帳とか糖尿病の管理手帳を渡して書いてもらうようにした方が良いのかも…というのは感じています。

「エクイティ理論」というのがあって、私たちは患者さんに何かしてあげるのが当たり前なんですけど、診療を助けてもらう=患者さんにしてもらうことを増やしていくと対等な関係になってくるので、コミュニケーションが取りやすくなって拒否が減ると言われているんですよね。そういうのも意外と大事だなと感じています。

今回のケースはせっかく江戸さんも入っているし、訪問診療も介入しているのでこれからどうやってうまく話していくかですよね。

そして今回はたまたま2例とも拒否のケースでしたが、実際によくあるし、僕らが成長できるポイントもあったりするので、そういうのをみんなで解決して行けると良いと思っています。

Q&A

Q(薬剤師さんより):SDMの中で最終的に何かを決定しなくてはいけない場面があると思うのですが、その決定の支援にあたって誰かがまとめていく、ファシリテーションしていく必要があるのかな?と感じたのですが、それはどなたがするべきなのでしょうか?

医師なのか、ケアマネージャーさんなのか、はたまたご家族なのか、というところで何か目安とかこうしたらいいみたいなのがあったらぜひ教えてください。

A(青):これはやっぱり状況によって変わってきて、例えば、この共同意思決定支援が必要ないケースも実はあって、明らかに救命が必要な場面ではとにかく救命が最優先で、そこに考える余地を与えてはいけないと言われてるんですね。

不確実なので話し合いが必要という場面では、意思決定をする患者さん本人と一番コミュニケーションが取れている方がファシリテートするのが一番望ましいと思います。

Q(理学療法士さんより):だんだん身体が動かなくなってきて転んだりしていて、リハビリが必要なのに「リハビリどうですか?」って聞くと「もう歳だから」「心臓が悪いから」と断られるケースが多くあります。

そういう時にもともと入ってる看護師さんとかに同行して、リハビリはこんなことをやりますという無料体験をしてもらうと「これだったらやってみようかな」となることがあるので、選択肢の提供ができる機会さえ作れれば次につなげられるのかな、と思います。

すみません、質問というより感想としてです。

A(青):そうですね、実際にサービス受けてみないとわからないところはあるのでね、そのきっかけ作りができると違ってきますよね。

そういう時にやっぱり一見さんお断り、みたいな方だとケアマネさんの紹介だったり看護師さんの紹介、というような顔の見える関係性が重要になってきますよね。

おわりに

今回の形式は初めてなので、どうやったら良いのか悩みながらの開催でしたが、どんどん会話が弾む楽しい会にしていければ良いと思っています。

本日はありがとうございました。