④母子3人の限界|絶望的に準備不足な家族、シンガポールに移住する

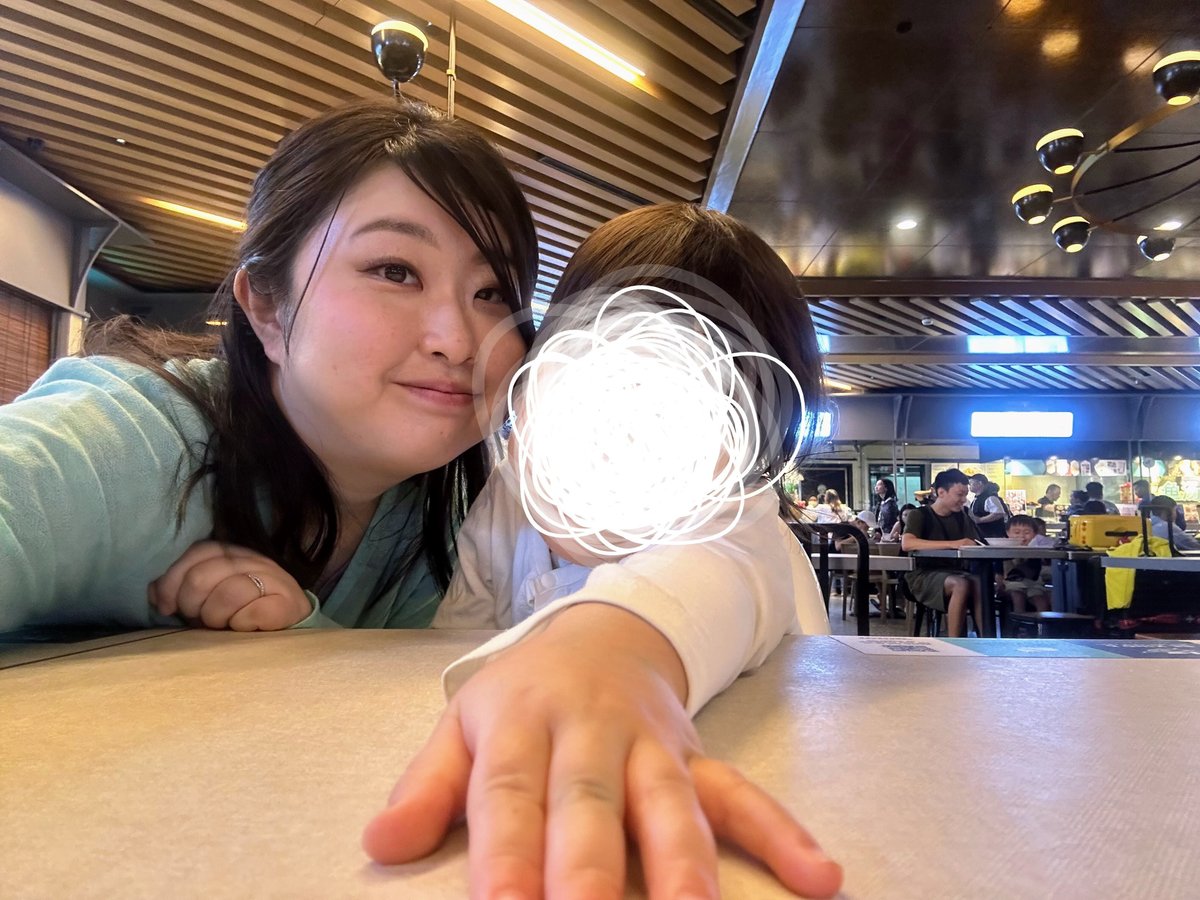

兄妹の仲は、シンガポールに移住して格段に深まった。家族以外に日本人がいない環境で、言語の壁なく自由に遊べる唯一の相手が、お互いだったからだろう。

とはいえ、その関係性も最初はひどいものだった・・・。

荒れる子ども、怒鳴る母

入国当初の2週間は、目に映る全てを面白がり、子どもたちは上機嫌だった。ところが3週目から、様相が変わった。

3歳の娘が、15分おきにトイレに行きたがるようになったのだ。大袈裟な、と思うかもしれない。だが実際、トイレットペーパーは2日で1ロール消えていった。外出時はさらにひどく、トイレから出て手を洗ったかと思うと「もう1回行きたい!」となる。付き合わされるほうは、たまったもんじゃない。

さらに娘は、寒さを訴えるようになった。その年の3月、シンガポールは連日のように猛暑日を記録していた。それにも関わらず「さむい、さむい!」である。家でのエアコンの使用は許されず、外出時は長袖のジャンパーを羽織らないと気が済まなくなった。

「まだ医療保険に加入していないから、いま熱中症で倒れられては困る・・・!」

私は必死で説得を試みたが、上着を脱がせようとすると、爪で黒板を引っ掻いたような恐ろしい音を発して泣いた。

日本では「叱らない子育て」を心がけていた私も、この時ばかりは限界を超えて怒鳴り散らす日々。

「自ら望んだ海外移住なのに、こんなにも荒れてしまって情けない・・・。」

夜、家が静まり返ると反省の念が湧き上がるのだが、一晩寝るとエネルギーが回復。翌朝は、またフレッシュな気持ちで当たり散らした。

海外育児ストレスのピーク

おもちゃや絵本は、日本から船便で送っていた。当分、届く見込みはない。家にいては煮詰まるだろうと外出を心がけたが、それも裏目に出た。毎日が「はじめての場所」「はじめましての人々」という環境は、(長期的には場慣れという効果はあったものの)短期的には逆効果だったようだ。

夫が出社してから帰宅するまで12時間。母子3人きりの生活は、心身ともに疲弊した。

出国から40日経過した日のこと、ようやく船便が到着した。文字通り足の踏み場がなくなったリビングルームで、子どもたちはお気に入りの積み木や絵本との再会を喜んだ。

これで平穏が訪れる・・・そう思われたが、現実は甘くない。

2、3日も経つと、今度は「お互いの遊びを邪魔する」「おもちゃを巡って争う」という新たな問題が勃発した。

特に5歳の息子の自己中心的な態度は、もはや限界を突破していた。思えば2、3歳の頃から、ごっこ遊びで自分の思い描く通りに他者が動かないと、厳しく指示を出す傾向があった。保育園に通ううちにその性質は薄れていたものの、いまや完全復活。妹を、自分の手足の延長としか見ていない様子に、私は苛立った。

「助けてください」

私の子育てのプレッシャーは最高潮に達していた。

唯一の日本語話者として、正しい言葉遣い・文法で話さなければ

マナーや生活スキルなどを、きちんと躾けなければ

子育ての全責任を1人で背負っている気分だった。私は、密室から出て、他の大人たちに「助けてください」と頼む必要があった。

一方、子どもたちのストレス源も明らかに社会との接点の少なさだった。「人間は社会的動物」という言葉が、染みるように分かる。この年齢の子どもには、同年代の子ども同士の社会的な関わりや刺激が不可欠なのだ。それも、毎日顔を合わせる複数の人々との関係性・・・つまり、コミュニティが。

もともとプレスクール通いは、入国後半年くらい経ってからにしようと考えていた。半年なんて、旅行気分であっという間に経つだろうと高を括っていたのだ。愚かにもほどがある。

入国2ヶ月、早くも限界だった。

次回、捨てる神あれば拾う神あり👇