「愛の太陽」抱えて歩く

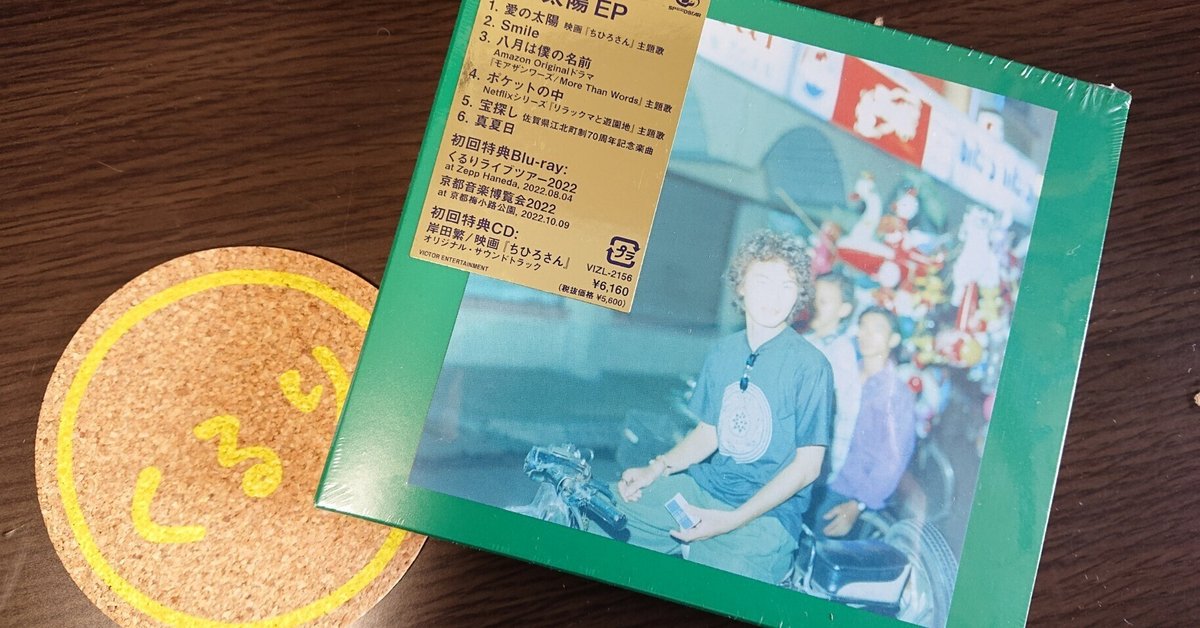

3月1日にリリースされたくるりの「愛の太陽 EP」。

どの曲もすごく好きだが、その中で表題にもなっている「愛の太陽」についての話がしたい。

何か明確に書きたいものがあるわけではないので雑談的な記事になりそうだけれども。

そういえば「天才の愛」が出た時もそれがあまりによかったのでnote書いたな、と思って過去の自分の記事を見返したらあれからもう2年近くたっていてびっくりした。2年?

「愛の太陽」はEPが出るより先にくるりのラジオで聴き、先行で配信されたのを聴き、映画館に「ちひろさん」を観に行ってそのエンドロールで聴いた。聴くたびに毎回新鮮に、飽和することなく心の中に溶け込んでゆくような音楽。あるいは水みたいに染みわたっていく音楽、という印象を持った。

本人たちが「三つ打ち」と形容していたリズムは言い得て妙で、あまり他に似たような拍子の取り方をする曲が思いつかない。

ワルツやロンド、民族音楽的な3拍子ではないし。均等にドッ、ドッ、ドッ、と刻むのはまさしく四つ打ちロックの印象なのに4拍子ではないし。歌詞のイメージにちょっと引っ張られるとマーチ(くるりの曲名ではなくてジャンルとしての行進曲のほう)のような気もしてくるけどやっぱり8分の6拍子だし。

行進曲。

そう、これは歩いていく曲なんだなというのは最初に聴いた時からの印象としてある(歌詞にも出てくるし)。

でも2拍子ではないから、ちょっと右に寄ったり左に寄ったりステップを踏んでみたりしながら、気まぐれな線を描きながら進んでいくんだろう。

そんな感じで規則正しく(でもちょっと不思議な調子で)刻まれるリズムの上に、メロディはゆったりとのびやかに乗ってくる。メロディのほうが3拍子らしい感じ。このおおらかさが良い。

「ちひろさん」を観に行ったのが2月の晴れた日で、まだ空気は冬のピリッとした冷たさを残していたけれども、陽の光には春の気配がもう感じられるようになっていた。そのイメージがついてしまったのもあってか、「愛の太陽」を聴いていると少し霞んだ2月の晴天が目に浮かぶ。春になると感じる独特の寂しさもそれとセットで思い出される。

冷たさというか、たとえば寂しさ、やりきれなさ、どうしようもなさのようなものも等しく照らす光、というのが、あるいは愛の太陽というものについての私の理解なのかもしれない。

そこはかとない 心の隙間

太陽が射してくるだろう

何も見えない 何も感じない

そんなことは未だないくせに

前回のアルバム「天才の愛」もタイトルに「愛」を掲げていて、その時の私は「天才の愛」は日々の暮らしのいたるところにあるものなのかもしれないな…というようなことをぼんやり考えながら感想を綴っていた。

今度の「愛の太陽」はどうだろう。まだそのあたり、自分の中ではっきりした結論が出ているわけではない(さっきそれらしいことを書いておいてなんだが)。

立ち上がれ涙ぐむ街

途を造れ ah 何処までも

途は続く

ただそれだけで 歩いて行ける

愛の太陽

涙ぐむ街、というのが良いのだ。

映画「ちひろさん」は、ちひろさんを中心とした群像劇だった。

街には(どこのまちでも)それぞれの事情を抱えて生きている人がいる。それぞれ傷つけるし傷つけられている。

それでも同じところにとどまっているわけにはいかないこともある。

自分の力ではどうにもならないことも、それも含めて抱えて前に進まないといけないこともある。かと思うとなんとなくどうにかなっている風なこともある。捨ててしまって良いときもある。

そうやって日々生きている人々を慈しみ、愛情をもって見守る作品だと思った。

涙ぐむ街、造られ続いていく途を照らすのが愛の太陽だとして、それはやっぱり、私たちの日々に遍在するもの、のような気がする。

そんな「愛の太陽」を心の中に抱えて日々歩いて行けたら、いろいろなことをゆるして心安くいられるかもしれない。そんな気もする。

とりあえず、今のところは「愛の太陽」を聴きつつ三つ打ちのリズムで歩いてみる。

いいなと思ったら応援しよう!