【#67】中古PCをまたまた購入 ー 小型で薄いミニPCにLinuxをインストールしてみた ー

こんにちは。こんばんは。

がんサバイバーの綾乃小路龍。です。

今回はまたまたハードオフさんにて購入した中古PCにLinuxをインストールして使用してみましたので、そのお話をしようと思います。

■購入したPCの中身について

今回購入したPCはHPの

「EliteDesk 800G3 DM」

です。

CPUはCore i5 7500T、メモリはDDR4 8GB、デバイスはSATA接続の2.5"SSD(256GB)となっていました。

左からUSB-C(3.1)、USB3.1×2、

イヤホンジャック、マイク端子、電源ボタン

左からWifiアンテナ用端子、DP端子×2、

VGA、USB3.1×4、LAN端子

こちら法人リース落ちのものでしたが、Intel第7世代の省電力CPUを積んでいて状態も良かったので購入しようとしたのですが、POPには「ACアダプタ付き」の表記があるにも関わらずそのACアダプタが見当たらない。

店員さんが探すこと30分、やはり見つからず、どうやら誤ってアダプタのみ別のものと合わせて販売してしまったとのこと。

ということは管理上の問題なので、通常であれば欠品ありのジャンク扱いになるのでは?と思い、POPに表記されている価格について交渉。

結果、POPの値段よりアダプタの金額相当分を差し引いた値段で購入することができました。

(ACアダプタは別日に秋葉原を回って探し、見つけてきました。)

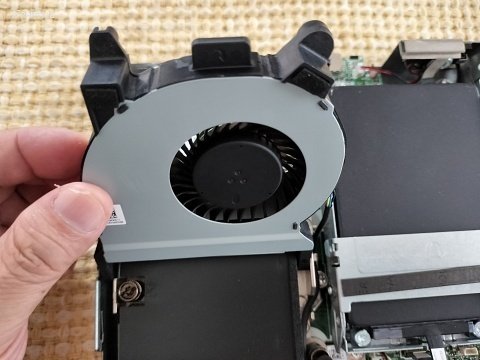

さて、一応PCの中を確認してみますと、

構造になっていました。

左下にCPUのヒートシンクがあります。

右側に2.5"SSDがマウントされています。

ノート用メモリが1枚付いています。

SSDも付いていますが、容量が256GBと

ちょっと足りないのでパソコン工房さんで

安く販売されていた時に購入した512GBのSSDに交換をします。

レバーみたいなもので固定されていました。

このレバーを上に引き上げるとSATAコネクタから

外れるようになっていました。

知らないメーカー(台湾製)のものでした。

TEAMのGX2。512GBです。

M.2のスロットもありましたが、

どうやらSATA接続のようだったのでそのままとしました。

無線LANのカードはM.2タイプのものがつくようになっていましたが実装はされていませんでした。

ファン周りをブロワーを使って清掃して上蓋を閉じます。

さていよいよOSをインストールしていきます。

OSはLinux Mintの最新版であるバージョン

22『Wilma』のCinamonエディションを

選択しました。

Ubuntuをインストールしようかとも思いましたがデスクトップがWindowsライクで違和感がないので一旦Mintをインストールして使ってみようと思います。

■OS(Linux Mint 22 『Wilma』 Cinamon Edition)のインストール

・インストールファイルのダウンロード&起動用USBの作成

OSのインストールに際してUSBメディアを作成します。

Linux Mint22 Wilmaについては公式ダウンロードサイト(https://www.linuxmint.com/download.php)からISO型式のファイルをダウンロードしてきます。

ダウンロードが完了したら、次にUSBに

インストールメディアとして作成します。

インストールメディアを作成するには「Rufus」というメディア作成アプリを使います。

RufusにてUSBに先のダウンロードした

ISOファイルをインストールメディアとして

作成したら、次はこのUSBからインストールできるようにPCの起動デバイスの順番を変更します。

・PCの起動デバイスの変更

作成したUSBから起動できるようにPCの設定を変更します。

HPのEliteDeskの場合、F10キーを電源投入後すぐに押し続けることでBIOSユーティリティの画面が表示されます。

BIOSの画面が表示されたら起動デバイスの順序を変更できる画面からUSBメディアが最初になるように設定を変更し、保存した後に再起動をおこないます。(このときUSBについては起動前にコネクタに挿しておきます)

・USBのインストーラーの起動&OSのインストール

USBからの起動に成功するとインストーラーの選択が表示されるので一番上の

インストールタイプを選んで実行します。

しばらくするとデスクトップ画面にLinuxMint のデスクトップが表示されます。

このままUSB上のOSで使用することができますが、自分はPCのSSDへインストールして

置き換えて使用しますのでデスクトップ画面にあるインストーラーを実行します。

『Install Linux Mint』アイコンをダブル

クリックしてインストーラーを起動して

インストールをおこないます。

『Japanese』→『Japanese』の順に選択して

「続ける」をクリックします。

「続ける」をクリックします。

インストール方法について選びます。

インストールの種類にてディスクに他のOSが何もインストトールされていない場合には

この画面に様な表示になりますが、すでに他のOSがインストールされている場合には既存OSを残したままインストールをおこなうか等の選択ができます。

今回は新規にインストールを行いますので、

『ディスクを削除してLinuxMintをインストール』を選んで「インストール」をクリックします。

インストール先が表示されるので内容を確認して問題がなければ「続ける」をクリック

『Tokyo』が表示されている事を確認。

もし違う場所が表示されていたら上の地図から

日本を選んでTokyoを選びます。

あなたの名前

→半角英数字で入力します。ここで入力した値が

「コンピュータの名前」、「ユーザー名」に反映します。コンピュータの名前

→あなたの名前+PCで設定されているPC名が初期値で表示されるので、適宜好きな名称に変更をします。ユーザー名の入力

→初期値は「あなたの名前」で入力した値。

ユーザー名として別の名前に変更できる。パスワードの入力

→ログインのパスワードを入力します。パスワードの確認

→4.で入力した値を再度入力。『自動的にログインする』、『ログイン時にパスワードを要求する』のどちらかにチェックをつける。

※自分は『ログイン時にパスワードを要求する』にチェックをつけました。『ホームフォルダーを暗号化』のチェックはつけない。

最後に「続ける」をクリックしてインストールを開始。

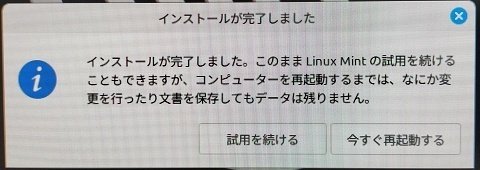

メッセージが表示されるので

「今すぐ再起動する」をクリック

この様なメッセージが表示されるので

USBを抜いて「Enter」キーを押下します

入力してログイン

「ようこそ」画面が表示されます。

次回からこの画面を表示しない場合は

『起動時にこのダイアログを表示』の

チェックを外してこの画面を閉じます。

これでLinuxMintのインストールは終了です。

■インストール後にやっておくこと

・システムの状態を最新にする

インストールが終わったらWindowsでのWindowsUpdateに該当するアプリ(『アップデートマネージャー』)を使って最新の状態にします。

Linuxの場合、コマンドを使って最新の状態にするのが一般的だけど、LinuxMintではこの『アップデートマネージャー』を使って最新の状態にできるので楽です。

アップデート作業の前に、ダウンロードサイトを変更しておきます。これをしておかないとダウンロードに時間がかかるので、ミラーサイト等を設定画面から日本のサーバーに切り替えます。(自分は「理研」を選択)

『アップデートマネージャー』を起動すると一覧に更新プログラム等が表示されるので、すべてにチェックをつけてアップデートを実行します。

アップデートの件数が多かったので

5分ほどかかりましたが無事に終了。

・キーボード入力の日本語化をおこなう

Ubuntuの時には必要ではなかったのですが、Linux Mintの今回のバージョン22(Wilma)ではキーボード入力については

日本語入力化をおこなわないと「かな漢字」入力ができないとのことなので、その処理をおこなっておきます。

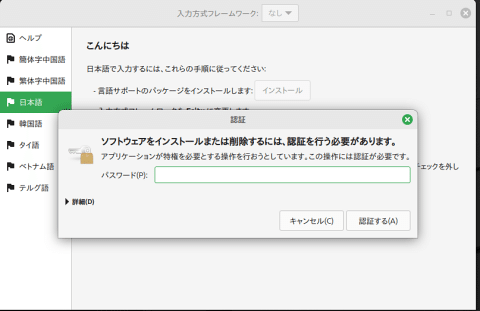

設定一覧を表示します。

その中の入力方式を選んでクリックします。

「入力方式フレームワーク」欄が

「なし」となっているので言語パッケージを

インストールする必要があります。左側のラベルで「日本語」を選んで右側の表示内容で

「言語サポートパッケージをインストールします」の『インストール』ボタンをクリックして

言語パッケージをインストールします。

上記の様な画面が表示されるので、このまま

『続行』ボタンをクリックします。

管理者権限が必要な場合、パスワード認証が

必要なのでインストール時に設定したパスワードを入力します。パスワードを入力して『認証』を

クリックします。

インストールが終わると、

入力方式フレームワーク欄に値が

選べるようになるので、

ここで「Fcitx」を選びます。

選んだあとに☒マークをクリックして

この画面を閉じます。

フレームワークを有効にするために一度ログアウトをおこなって、再度ログインします。これでキーボードでの日本語入力ができるようになっています。

メモ帳などを開いて、「半角/全角」キー

もしくは「Ctrl+スペース」を押して

かな漢字入力ができるかを確認します。

(自分は「半角/全角」キーで確認して

漢字入力できる事を確認しました。)

以上、Windows11非対応中古PCにOSとしてLinuxMintのインストールについて

まとめてみました。

Windows10のセキュリティアップデートが2025年10月移行おこなわれない事で

Windows11へのアップデートをおこなおうと考えていて、使われているPCが

その対象から外れている方は新たにPC購入を検討されているかと思います。

まだまだ使えるPCを有効利用するという意味でLinuxOSに乗り換えて使ってみることも

ありなのかも知れません。

ただ、Linuxはある程度の知識(というか調べるという作業力)が必要なのは確かなので

万人にハマるとは言い難いと自分はそうも思っています。

自分もLinuxを使うのはほんとに20数年ぶりなので、色々と記憶をたどりながら、

また、他の方の記事を参考にしながら試しています。

なのでこの記事がこれから試してみようと思われている方の一助になれば幸いです。

また今後も少しずつ書いていきますので見ていただけると嬉しいです。

最後まで見ていただいてありがとうございます。

2024-11-25