ぶろっくちぇーんげーむ 2.0 のススメ ーみにみに大戦争 クローズドβ開催のお知らせー

こんにちは。

BCGのくじら投資家である「aaaa」さんと「今のBCGではなにかが足りない」というところから動きだした「BCG2.0プロジェクト」 (*会社とは独自の同人プロジェクトです。)

とりあえず、「みにみに大戦争」のクローズドβのお知らせと、そのコンセプトについてお伝えします!(ゲームの内容とか、クローズドβの申し込み方法とかは別途記事にするのとキヨスイさんと動画とるから待っててね。この記事はブロックチェーンゲームをこう考えた!っていう記事です。)

ゲーム!名前は「みにみに大戦争ーCryptoWarsー」

<募集>このゲームアプリ名募集します

— みにこーへい@ブロックチェーン🇹🇴 (@minicoohei) April 2, 2020

アプリ名採択された方は0.1ETHとスペシャルサンクスをアプリ内の入れます!

リプライしてください

このままではCryptoDefenceになっちゃいます。 pic.twitter.com/zaENovdsHZ

まずは、ちょっと長いですが、考案者のaaaaさんよりもらった以下のBCG2.0 宣言をお読みください。

aaaa+

マイクリプトヒーローズををはじめとしたブロックチェーンゲームが盛り上がりを見せている。

Dapps(分散型アプリケーション)という名の通り、非中央集権的なゲームが作られようとしているのだ。

しかし実のところこれは機能しているといえるのだろうか?

以下に述べる内容は自分が1年間で1000ethに届かないほどの額を使って遊んでみた感想であることを示しておく。

ここ1年程でリリースされたBCGからは既存の所謂ガチャゲーとは全く違うものを作ろうとしていることが感じられる。

とはいえ、ビジネスモデルは結局のところアセットを刷って販売するというものであり、既存のゲームからランダム性を無くし二次流通を可能とした点以外の差は見受けられない。

"BCGは儲かる"という認識がこれらのゲームの普及に少なからず貢献したであろうことは否めない事実であるが、現状では大半のアセットは値下がり、BCGに資金を投じたプレイヤーのうち儲けた者と損をした者では、データの上では後者の方が多い。

結果、最近では上記のような認識は改められ、"BCGは課金した額の一部が返ってくるゲーム"といったものへ変化している。

しかしながら、事業者は無からアセットを生み出し、ユーザーはそれを購入するといった流れであるから、系としての収支はゼロサムであり、ユーザーとして考えれば、事業者側が利益を上げる以上、アセットの値上がりが恒久的には続かないため、マイナスサムであることは明白である。

事業としては真っ当に見えるが、彼らが本来目指しているものから乖離があるように感じる。

BCG2.0として考案したものの概要を説明したい

まず既存のBCG(以下BCG1.0とする)と比較して一番大きい変更点は、事業者がアセットを販売しないというものである。

販売しないと言うと多少語弊があるが、事業者はアセットを売り出すが同じ価格で買い戻す約束をする。

これによりユーザーは、資金を事業者に事実上デポジットすることでアセットを借り、必要がなくなればアセットを返却し資金を取り戻すことが可能になる。

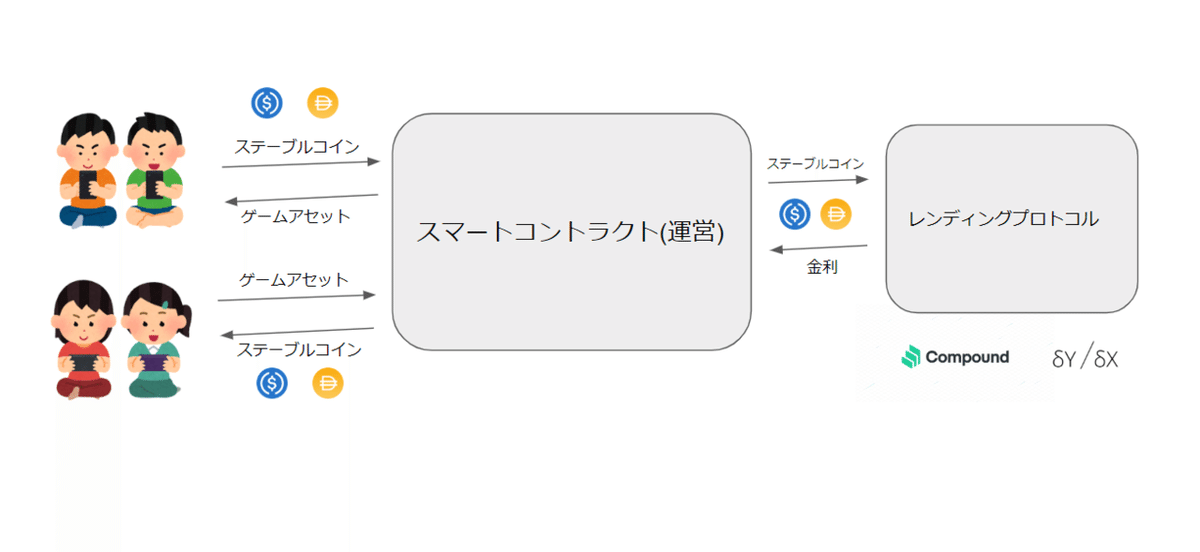

ステーブルコインを使用することにより仮想通貨の相場の変動による影響もなくすことができ、事業者側はデポジットされた資金をDeFiレンディングプロトコル等を用いることで7~9%程度の運用をすることで利益を得る。

(当初の計画ではrDAIを用い、ユーザーはスマコン上に資金をデポジットするという方針であったが、DAIに関して諸々の問題が発生したためとりあえずUSDCを使う。)

また、今後のアセットの発行に関しても、ユーザーが素材を作成するや、アセットホルダーにより、一定の金額がデポジットされる等、一定の基準を満たしたうえで実施することを考えている。

事業者とユーザーの系の外側に収益の源泉を置くことにより、プラスサムの環境の構築が可能となる。

BCG1.0と比較したときに2.0のメリットは、実質無料でプレイすることが可能であり、ユーザーが損をするという状況が基本的には生まれないという点である。

課金額の一部または全部がゲームをやめるときに返ってくる可能性があるため、比較的大きな額を使うことができることはBCGのもつ特徴である。

結果、アセットの流動性の低下、値下がり、仮想通貨の値動きは大きなリスクとなるため、これらが排除されることは、BCGのもつ利点を最大化できると現時点では考えている。

デメリットとしては、利益率が低いため、開発費が嵩む大規模な作品は制作が難しくなる点である。個人開発や小規模な作品が、2.0としてリリースされ、棲み分けがなされるのではないだろうか。

以上が、BCG2.0に関する簡易的な説明であるが、あくまでも1.0を単純に否定したいわけではなく、BCGのもつ面白い部分と問題点とを止揚したものを目指しているということを理解してもらいたい。

以上が、BCG2.0なのですが、僕なりにいくつか補足の説明をします。

僕らがおいた課題は3つあります。

1)流動性低下と価格の乱高下(出れないサウナ問題)

2)プレイヤーの資産は、運営にとって事実上の負債

3)ナーフとバフができない、ゲームバランス的負債

それぞれ説明していきます。

①出れないサウナ現象:プレイヤーにとって流動性のなさ、アセット/仮想通貨の価格の乱高下は最大の回避不可能なストレス要因

以前トークンポケットでやった調査をみてみると、プレイヤーとして収入に比べて、多くの金額をかけて遊んでいるプレイヤーが比較的多いです。

調査はこちら

これまでたくさんのBCGプレイヤーと触れ合ってきましたが、価格を全く気にしないで遊ぶことができているプレイヤーは限られていました。

特に、「相場」になれていないプレイヤーからすると「アセット価格が購入した価格より落ちる」ことは基本的に耐えられないストレスになります(ゲームに負けるとはベクトルが異なるストレス)

この状況は「出られないサウナはただの拷問」に近い状況です。つまり、「出れる」と思うから至高の娯楽なのであって、「出られなくなった」場合は途端に命や資産の危険を感じてしまうのです。

コミュニティを観察していると、アセット価格については、心理学的なFOMO的な現象がしばしば起き、価格が落ち始めると「早く逃げなければ」というような雰囲気の中で、ポジションを持っているものによるポジトークがされ、引退するものへの怒りであったり、一番の強みであるコミュニティがギスギスするといったような雰囲気がなりやすいということが観察できる。

これは、aaaaさんの上述してるように、これまでのBCGは事実上のマイナスサムゲームであり、途中で資産をゲームの系から抜いたものだけがプラスとなる(ある種のポンジスキームに近い)構造があるから起きやすいことでもあります。

大衆に受け入れられるには、マネーゲームのボラティリティをもっと作り、ギャンブラーが大量に集まってくるようにするか、ステーブルで安定させなければならないと考え、賭博に関する刑法がある以上、後者のほうが登りやすいと考え、今回のBCG2.0の着想にいたりました。

②プレイヤーの資産は、運営にとって事実上の負債

「プレイヤーの資産になる」ということはよい反面、運営から見るとこれは構造的欠陥でもあります。

なぜならば、セカンダリーマーケットという存在が明確にある以上、過度なインフレをおこなさない限りにおいて、プレイヤーの資産は裏返せば運営の負債であるからです。

いわば、販売したアセットはゲームのセットマーケットを通じた運営に対しての約束手形に近いものといえます。

これは同一市場内で、類似した価値のアセットを販売した場合、競合し、単純に運営から同額の金額を市場から変換されるということです。

そこから、約束手形に対しての手数料はプレイで返し、あくまで預かった担保を、金融的に運用することで収益をあげるというBCG2.0の着想に至りました。

<余談>

ちなみに余談ですが、例えばトイレットペーパーが無限回繰り返して使えるとするものを消費財の会社が売るとして、その価格は何倍であることが望まれるでしょう?

現状のBCGのアセット価格は高すぎると捉える向きがありますが、無限回使えるトイレットペーパーは当然、運営の手を離れて複数の利用者の手に渡ることとなります。つまり消費していた際に得られた運営の利益を運営は獲得することができません。

理論的には、1ロールあたりの消費回数から本来は逆算されて計算され、永久財的な金利による将来価値から算出すると年間の消費額の20倍くらいの価格が妥当と考えられるので、通常消費財として5万円でうられてたのなら回転数を鑑みれば40万円などで販売されていてもなんら違和感はないかも。。

③資産性があり、相場性が高いゆえに「ナーフ」「バフ」ができない

直近の「ユキ」「ラーガ」、昔に遡れば「アイン」などたくさんのオーバースペックのNFTが発行されましたが、なかなか「ナーフ」が簡単にできないできました。

資産性があるものを勝手に変えてよいのか?というそもそもの背景と、相場性が強く、ナーフした際の保証価格が不明になるという二重の問題があり、哲学的にナーフが難しいといった面もありました。

ゲームを作ってみて改めて思いましたが、2年先まですべてのユニット、イベントを設計してすすめることができる体力があるプロジェクト以外は、基本的に、「ゲームバランス的負債」なものが作られやすく、結果として運営を縛ってしまう傾向にあると考えています。

BCG2.0では、そもそも全てを買い取り保証する予定のため、ナーフとバフが比較的簡単です。ようは買い取ってしまえばよく、相場で損した得したということが起こりづらいためです。

ゲームのプランニングの容易さを上げる。それもBCG2.0の狙いでもあります。

BCG2.0 で生まれるメリットは2つ

1)現実世界の資産を消費を伴わずゲーム世界にリンク可能

2)既存アセットを使ったゲームを、価格への影響を考えないで作れる(ハードフォークとも言う)

当然価格がステーブルになってストレスが緩和されたり、ナーフしやすくなったりということが解消されるわけですが、そこからうまれる2つのメリットを上げたいと思います。

①現実世界の資産を消費を伴わずゲーム世界にリンク可能

ステーブルな資産としてのゲームアセットでは「儲かる」とかなくて既存のゲームと一緒なのでは?と思われるかもしれません。

しかし、現実世界の資産とゲームの世界を消費を伴わずリンクさせることができるのは実は革新的なことだと考えています。

着目したのはBCGでは投資額が増えていましたが、年収帯は実は変わらなかったという事実です。これが意味するのは「リセールがあるということで現実世界のお金の力を一部借りて戦える層が増えており、そしてそれは思ったより楽しい」ということじゃないでしょうか。

言い換えれば、現実世界のPayToWinが消費である場合は「無駄」と感じる層が、リセールがきくので支出額が増えているのではないかという仮説です。

結局、ソーシャルゲームであれなんであれ、人がゲームに求める欲求は、『楽しさ』+『承認欲求』(古くはパチンコなども)です。

こと日本のソーシャルゲームにおいては、お金を消費すること、時間を費やすことによってでしかこれまでは、現実の影響力を持ち込めない部分がありました。

今回のBCG2.0では現実の資産をゲームの構成要素として(事実上の)リスク無しに持ち込めるという観点で画期的であると思っています。

もちろんPSの大事さを否定する気もないし、消費的なゲームを否定する気もありません。

金持ち以外には関係ないじゃないかと思われるかもですが、「現実世界でお金持ちを殴るのは許されないけど、ゲームの世界で殴ることは許されるとしたら?」と考えるとそれはきっと面白いですよね笑

②既存アセットを、価格への影響を考慮しないでどんどん使える、変えることもできる

これまでのBCGでは、アセットのコンバートはありましたが、双方にアセットホルダーがいて、相互のゲームバランス的負債にならないように少量だったり、影響がそこまで出ない形でのコンバートが多いように感じます。

BCG2.0 ではナーフ/バフが自由ですし、アセット価値は事実上すべて等価ですから、もっと自由にコンバートすることができるようになります。

さらにいえば、インフレもOKです。ソシャゲでは「インフレ=過去のゲームアイテムの死=損」ですが、BCG2.0では、リセールが100%きくため、ただの担保の置き換えです。これは画期的じゃないでしょうか。

例えばある程度流行ったら、影響があろうがなかろうが、全キャラコンバートとかも可能なわけだし、昔のキャラクター超強くしますとかもOKなわけです。

ミスったら、運営としては買い戻せばいいし、プレイヤーとしてそれでゲームがつまらなくなったら、そのキャラたちが無いバージョンで、ハードフォークすれば良い。もともと利益が低い前提で、開発費をかけずにつくっているため、損益分岐点が低いから、ハードフォークも簡単に可能です。)

つらつらと書いてきましたが、

BCG2.0についてコンセプトは伝わったでしょうか?

なにかご質問があれば ツイッターの@minicoohei or @aaaa まで。

コメントとか質問とかはこの記事に返信してくれてもOKです!

それでは4月末にCBTでおあいしましょう。