思考の整理とは?

片づけには思考の整理が欠かせません。

なぜなら、頭の中が散らかったままだと必要なものを選ぶことができず、その時々の感情で行動してしまいがちだから。

結果、もったいなくて捨てられないとか、必要なのに捨ててしまったと後悔したり、中途半端に終わってしまったりします。

空間を片づける前に、まずは頭の中を片づけておくと、片づけ作業もはかどります。

それでは、思考の整理を始めていきましょう。

片づけの悩み

捨てられない、捨てすぎる

片づけのお悩みで多いのが「捨てられません」というものです。

ゴミのようなものでさえ、いざ捨てようと思うと「いつか使うかも」「もったいない」と手放せません。

一方で、「捨てたのにスッキリしない」というお悩みも聞きます。

モデルルームのようなお部屋なのに、常に捨てるもの探していて心が落ち着かない。捨てると一時的にスッキリするけれど、しばらくするとまたゴミ袋を持って捨てるもの探しをしている、なんてことも。

実はこのお悩み、過去のわたしの悩みです。

かつて、わたし自身も物が捨てられなくて悩んでいました。

しかし、あるきっかけから一念発起して「お店で買えるものは捨てても大丈夫!」と次々捨てて、捨てて、捨てて。

気が付いたら空間はすっきり。これで毎日が快適に幸せに過ごせる!と喜んだのもつかの間、なぜか満たされないのです。

気づくと常に「捨てるもの探し」をしていました。

物を捨てると一時的に気分はすっきりしますが、しばらくするとまたモヤモヤ。スッキリした気分を味わいたくて、無意識に捨てるものを探しています。

ふたつの悩みの「原因」

物が捨てられない。

捨てても捨てても満足できない。

実はこの2つ、原因は同じだったんです。

どちらも、思考の整理ができていないから。

ゴミのようなものでさえ捨てられないのは「自分に必要なものが分かっていないから」

スッキリした空間でも心が落ち着かないのは「片づけのゴールを決めていなかったから」

そして、その二つの土台となる「自己理解」がたりていなかったからでした。

思考の整理とは、自己理解を深め自分の大切なものを知り、片づけのゴールを考えることです。

大切なものを大切にするための行動が、心地よい暮らしへとつながっていきます。

そして、そのための環境づくりこそがわたしの提案したい片づけです。

思考の整理の方法

まずは自分自身を知ることから始めます。

自分の大切なものや好きなこと、やりたくないことなどの価値観がわかっていないと、片づけのゴールを考えられません。

また、自分のためのもの選びの基準も決まりません。

思考の整理の最初の一歩は自分を知る、自己理解を深めることです。

それを土台にして、もの選びの基準や片づけのゴールを考えていきます。

①自分を知る

自己理解を深めるためには、どうすればいいでしょうか?

インターネットで検索すると、自分を知るための方法がたくさん出てきます。

自分の内部をのぞき込むような、さまざまな質問に答えていくのもいいでしょう。

〇〇診断、〇〇タイプ判断なども、自分を知るための手掛かりとなりますし、占星術などの占いも「ある属性のわたし」をわかりやすく表しているかもしれません。

どんな方法であれ鵜呑みにはせず、そんな一面もあるんだなと俯瞰してみることが大切です。

片づけの糸口でも、片づけサポート前の思考の整理ワークで、お客さまの価値観を見つめなおし、共有し、活かしています。

②片づけのゴールを考える

可視化する

片づけのゴールを考えるときに、頭の中で考えているだけでは、その時々の感情や見たものに影響されて、ブレてしまいます。

考えたことは可視化できる形で残しておくとよいでしょう。

例えば、片づけのゴールとなる理想の暮らしのビジュアルボードを作る。

イメージが伝わりやくておすすめの方法です。

写真の気に入ったところや取り入れたいところをメモしておくと、見返した時にわかりやすいですよ。

切り貼りするような時間が取れない、というときはピンタレストなどのアプリや、LINEのアルバムなどを使って好きな画像を集めるだけでも気づきが得られるでしょう。

イメージを集めるよりも言語化した方がわかりやすいタイプの人もいます。

理想の暮らしをより具体的に言語化したり、キャッチコピーを作ったりしてもおもしろいですね。

ちなみにわたしがマイホームを建てるときに考えたキャッチコピーは

「子どもの成長と経年劣化を楽しむ家」でした。

子どもの成長に欠かせないのは大人が楽しそうにすごすことと考えて、間取りや家事動線を工夫したり、素材を選んだり、とキャッチコピーがあったおかげで、よりブレずに決められました。

このように、何かを決める際には指針となるイメージや言葉があると、それに沿って選ぶために迷いにくくなります。

片づけのレベルで考える

ひと言で片づけと言っても、その内容は様々です。

ニュース番組で特集される、いわゆる「ゴミ屋敷」のようなおうちから、見た目はすっきり整っているおうちまで、スタートラインはさまざまです。

スタートラインと同じように、目指すゴールもひとそれぞれです。

よくお伝えするのが「3S」という片づけのゴールのレベルです。

3Sとは「ストレスフリー」「すっきり」「すてき」の3つの段階です。

ストレスフリーは、現在感じているストレスを解消することがゴールです。見た目を整えるよりもまずは困っている事柄を解決していくことがゴールです。

すっきりは、ストレスが解消された状態から、さらに見た目を整えます。

揃える、並べる、などいわゆる「整頓」をして、ビジュアル的にも統一感を持た状態です。

すてきは、さらに見た目にこだわります。

家具や壁紙まで自分の理想とする暮らしに合わせて整えていき、うっとりするような空間を作り上げます。

目指す場所は、現在いるところよりも一段上。

といっても、片づけに悩んでいる方がストレスやお困りごとが一切ないという場合はなかなかありません。

まずはストレスフリーを目指すことが多く、整っていく中でさらにスッキリやすてきを目指していきます。

理想の暮らしが「すてき」の状態であるとしても、一気に目指さずに小さな一歩を刻んでいくことで、毎日の暮らしに馴染みやすく、習慣づけもしやすいのです。

期間で考える

次は、片づけのゴールを期間で考えてプロジェクト化するやり方です。

片づけには時間がかかります。

自分の価値観が明確になり、求めている暮らしの形が見えてきたとしても、1日や2日でに実現できることは少ないでしょう。

長期的なゴール、中期的なゴール、短期的なゴールと期間によってゴールを考えます。

長期的なゴールは「理想の暮らし」。

どんな暮らし方を目指すのかを考えて、先ほどご紹介したゴールを可視化するためのビジュアルボードを作成したり、言語化したりします。

こうなったらいいなな、こうありたいな、という暮らしの形です。

中期的なゴールは「部屋ごとの理想」「数か月単位の片づけ作業の計画」。部屋ごとや収納スペースごとの場所や範囲と期間で区切ります。

いつまでに、どこを片づけるか、スケジューリングして、マイルストーン的に中期的ゴールをいくつも設定しておきます。

短期的なゴールは、「毎回のゴール」片づけ作業ごとのゴールです。

ものを1/3減らす、床を見えるようにする、〇〇をここに収められるようにするなど、より詳細な目標が必要になります。

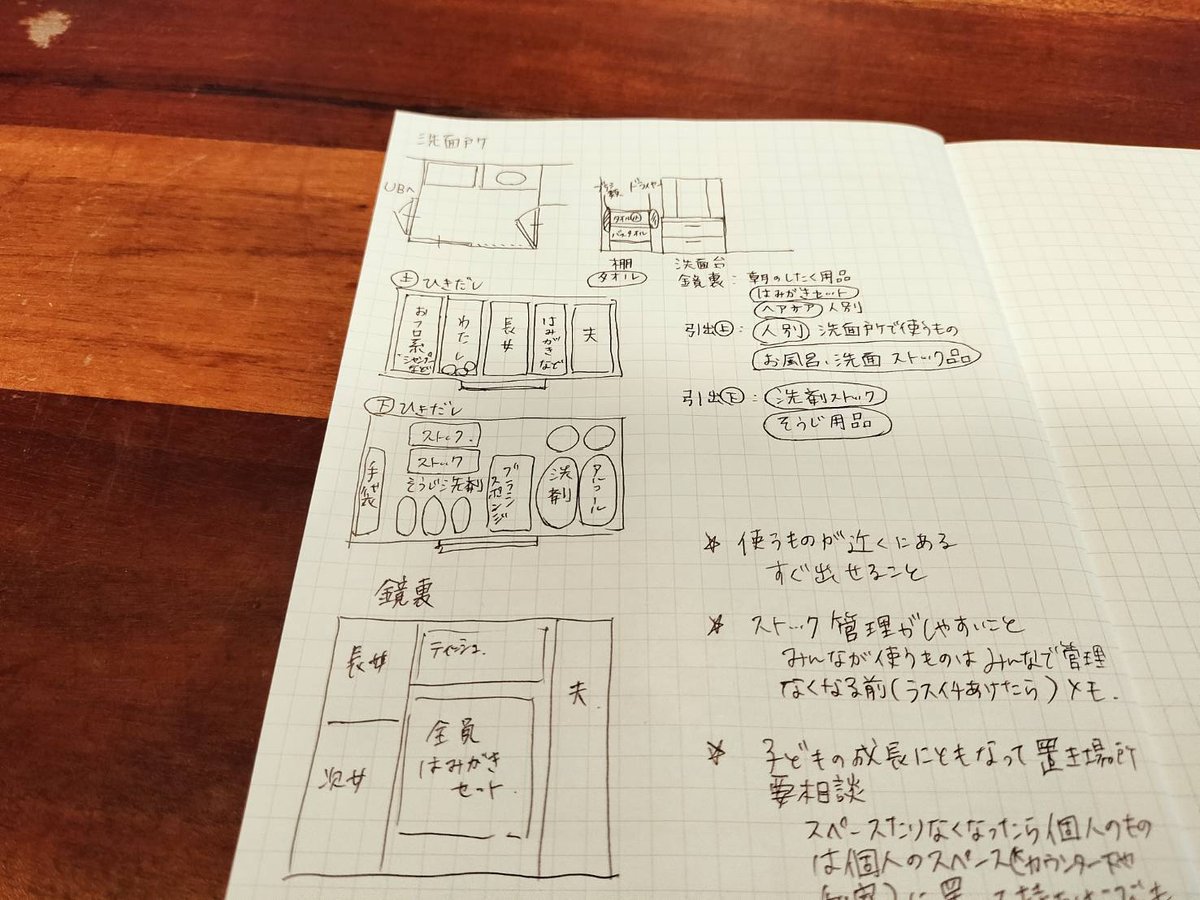

収納物を書き出したり、図で表したりすると頭の中が整理され、実際の片づけ作業が進めやすくなります。

例えば写真の洗面所の片づけならば、

①ものを全部出す

②場所別(洗面所、他の場所、処分)で分ける

→各スペースを意識して適量を選ぶようにする

→入りきらない場合は優先順位を再確認する

③仮置きして使い勝手を確かめる

④収納用品買い足し→収納

⑤使い勝手により調整

のように、順番に各作業のポイントを書き出すなど、具体的な行動を挙げてタスクにすることで、取りこぼしなく片づけ作業ができます。

タスク化して作業をこなすのが得意な人、苦手な人、いろいろです。

イメージ画像があった方が片づけが進むタイプの方は、「こんな収納にしたい」というイメージ画像を準備しておくのもよいでしょう。

③もの選びの基準を考える

自分の価値観や片づけのゴールをはっきりさせ、それをもとに「これからの暮らしに必要なもの」を選ぶ基準を考えます。

大切なものは人によって違います。大切なものが違えば、ものを選ぶ基準も当然変わってきます。

ゴールを見据えたもの選び

片づけのゴールが決まっていると、もの選びの基準も決めやすくなります。

「読みたい本をすぐに手に取れる本棚」をゴールにした場合、各棚にゆとりをもって収納できるだけの本を持つことが必須です。

すると、適度な本の数が明確になります。

「読みたい本」だけを置くための本棚なので、読みたい本から順に選んでいくことで、理想の本棚にかなり近づけます。

同じ本棚でも「できる限りたくさんの本を置くための本棚」をゴールにした場合は、本は減らさずにとにかく詰め込む、という形になるかもしれません。

片づけのゴールをそのまま「もの選びの基準」にすることもできるのです。

世代で違うもの選びの基準

「実家の親が物を捨てられない」と困っている人の話を聞くことがあります。

価値観は、育ってきた時代背景や環境にも左右されます。

もののない苦しい時代に子ども時代を送り、働き盛りに高度経済成長を経験している親世代と、総中流社会からそれ以後の経済が停滞してい時代に成長してきた子ども世代とは、価値観が違って当然です。

あくまで一例ですが

使えるものは捨てたくない、使い切らないともったいない、ものを多く持つことが豊か、という価値観を持っている親と、

シンプルでミニマルな暮らしこそが豊かだと考える子、

お互いの価値観を理解せずに片づけをはじめたら、対立してしまうのは目に見えています。

大切だと思っているものを「使わないなら捨てた方がいい」と言われると、ものだけでなく、人格やこれまでの人生まで否定された気持ちになります。

価値観の違いによる衝突は、同世代でも当然起こります。

パートナーや親友、兄弟であっても、それぞれの大切なものは違うからです。

人によって価値観が違うのは当然です。

そこに優劣はありません。

暮らしの主役はそこに住まう人です。

住まう人同士がお互いの価値観を明確にして違いを受け入れ、歩み寄ることが大切です。

そのことに気が付き、意識するだけでも、片づけの悩みが解決することがあるくらいなんですよ。

思考の整理を続ける

思考の整理は続けていくと、どんどん進化(深化かな?)していきます。

自分ってこんなことを大切に思っていたんだ!と驚くこともあります。

自分のことなのにね。

自分を深く知って、大切なものを大切にしながら暮らしていくと、心にも時間にもゆとりを感じられるようになります。

ぜひ、意識して自分を知ることを続けてみてください。

いろいろなお客さまの「大切」に触れると、自分の「大切」もより明確になり、自分以外の人の「大切」も大切になります。

(大切が渋滞してますね)

お客さまの大切なものを大切にするための環境づくり、ぜひお手伝いさせてくださいね。