電子観望ことはじめー赤道儀化・撮影編

この記事では、試行錯誤で確立した、経緯台の赤道儀化とオートガイドの組み合わせによる撮影手順について、ご紹介します。

光害著しい東京都内のベランダから、電子観望の機材と技術で、より綺麗な星空撮影に挑戦します。学術写真が目的ではないので、厳密さや精度を高める手順は多少端折っていますが、少しでも対象の特徴や雰囲気を捉えて、完成画像として表現できればと思います。

他の記事同様、後日にこっそり改善することもありますが、備忘録の意味合いも含めて、手順をまとめておきます。ご参考になれば幸いです。

(最終更新日:2025/02/20)

[まとめマガジン:電子観望ことはじめ ]

[電子観望ことはじめー赤道儀化・機材編 ]

前準備

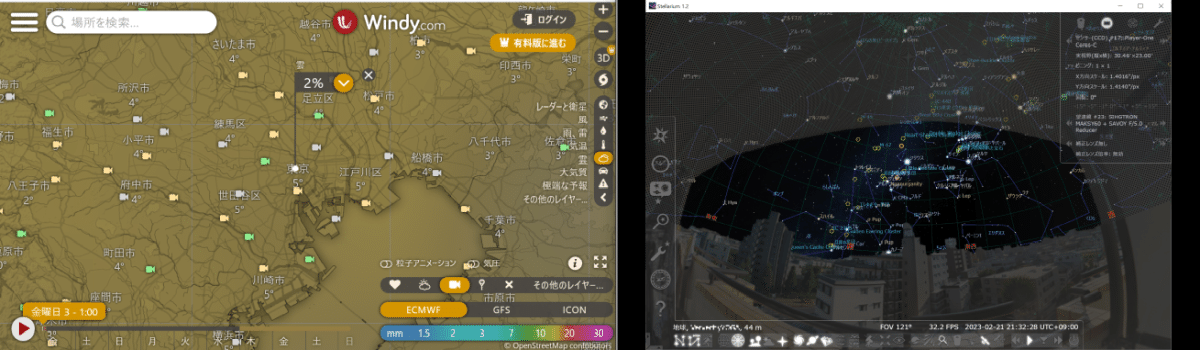

雲予報チェックと撮影計画

赤道儀化に関わらず、雲予報の確認と撮影計画は必要です。

やることは概ね以前の記事と同じで、Windy.com で当日夜半の雲の発生確率をチェック、Stellarium で撮影対象の位置や時間帯を確認します。

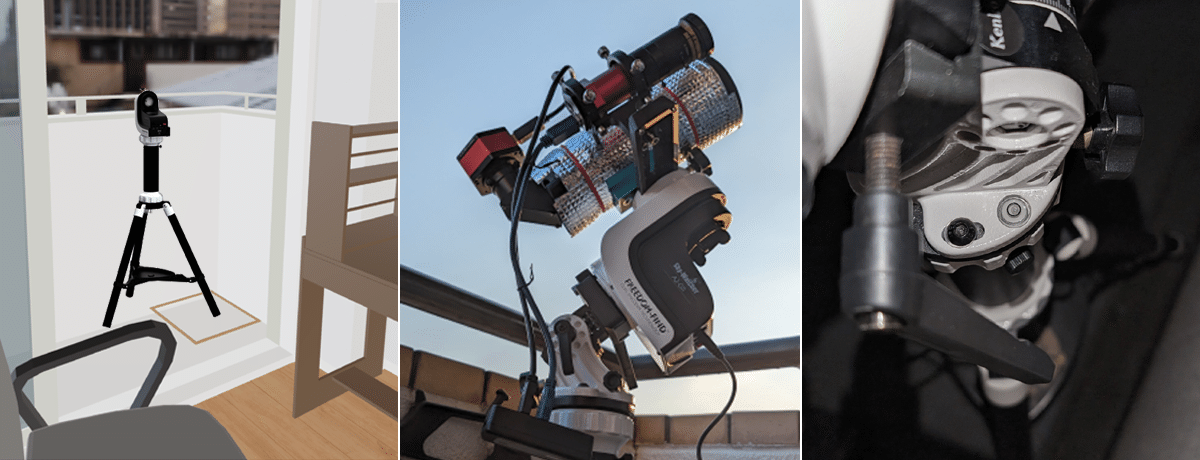

セッティング

ベランダに架台、鏡筒、カメラを設置、PCに繋げて接続確認します。

普段から、機材一式は固定したまま運用、さっと設置して結線するだけの状態にしています。もちろん安全第一で、ベランダを乗り出すような位置には設置しません。

架台を設置したら、微雲台の水平器を確認。建物自体は常にほどよく揺れていますが、最初の精度はまずこの水平に依存するため、ある程度ちゃんとチェックします。

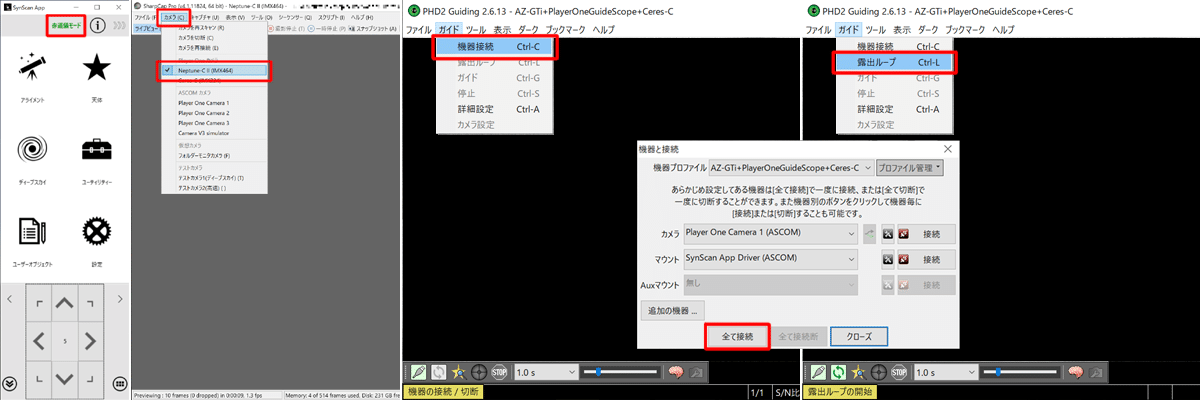

結線したら、AZ-GTiの電源をいれて、PCで関連するソフトウェア群を起動(All Sky Plate Solver、Stellarium、SynScanPro for Windows、Sharpcap、PHD2 Guiding、Wifi接続チェック用のping、これらをまとめて起動するようなシェルスクリプトを利用しています)、Wifi接続完了を待ちます。

Wifi接続したら、赤道儀とカメラとの接続を確認します。

まず、SynScanPro が「赤道儀モード」で接続していることを確認します。

Sharpcap では、「カメラ」メニューから、撮影用カメラ「Neptune-C-ii」と接続、コントロールパネルの表示と、画像の転送を確認します。

PHD2 Guiding では、あらかじめ設定した「機器プロファイル」を選択、「全て接続」「露出ループ」を開始、画像の転送を確認します。

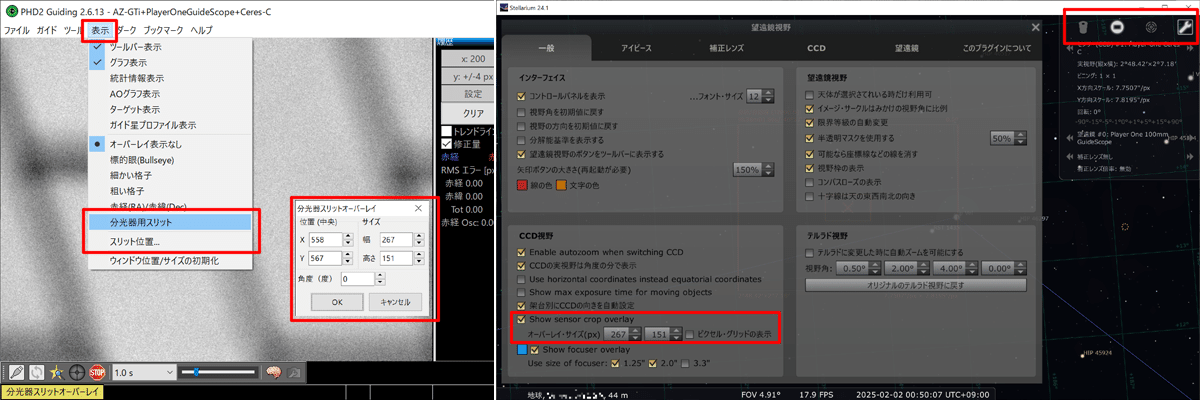

また、本来の利用法ではありませんが、撮影用カメラの位置合わせのためPHD2 Guiding で「分光器用スリット」を選択、ガイドの枠を表示します。大きさと位置は「スリット位置」メニューで設定します。画角は事前に計算で求めておき、位置はアライメントと合わせて調整します。

Stellarium では「望遠鏡視野」メニューから「CCDセンサのフレームを表示」、カメラの撮影範囲を表示します。こちらも、事前に視野と大きさの比を計算しておき「CCD視野」の「クロップ・オーバレイ」機能で大きさを設定します。こちらも本来の利用法ではありませんが、ガイド枠と撮影枠を確認しながら撮影できるので、とても便利に使っています。

アライメント・フォーカス・極座標合わせ

セッティングした機器で環境設定を行います。

手順として、前回の設定情報をクリア、「2スターアライメント」でフォーカスと角度合わせ、「極軸合わせ」で極軸を合わせます。

オートガイドを利用するので、多少いい加減でも撮影自体は可能ですが、スタック画像の歩留まりを良くするためには、必要な作業です。

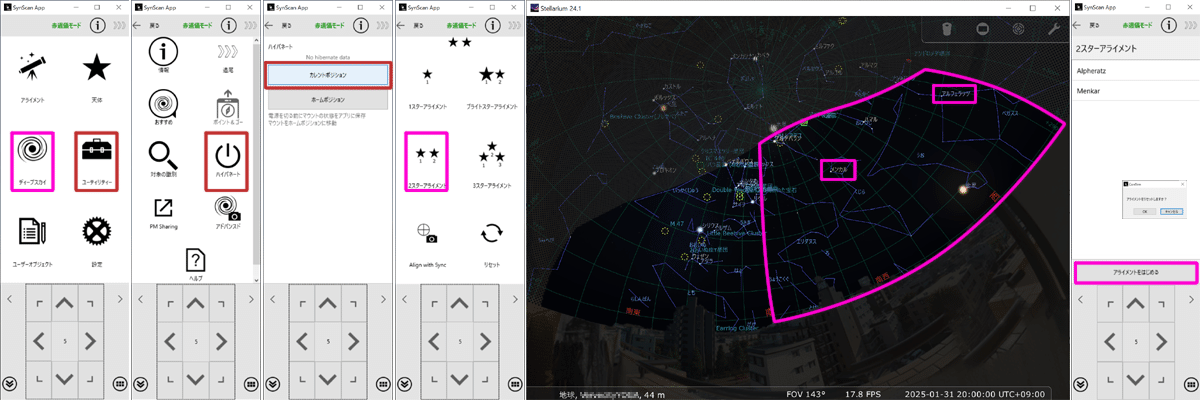

01.SynScanPro:「ハイバネート」「カレントポジション」を設定

02.SynScanPro:「アライメント」「リセット」で設定情報をクリア

03.Stellarium:ベランダから見える、南西側の2つの恒星の組み合わせを確認します。

赤道儀の仕様で、子午線をまたぐ設定をすると、逆回転して追尾しようとするため、方位角180度から300度まで(下図枠)の範囲で設定する必要があります

04.SynScanPro:「2スターアライメント」で確認した星2つ選択して、アライメントを開始

05.Stellarium で目標周辺を眺めながら、PHD2 Guiding のガイドカメラの画像を見比べ、指定の恒星まで手動ガイドします

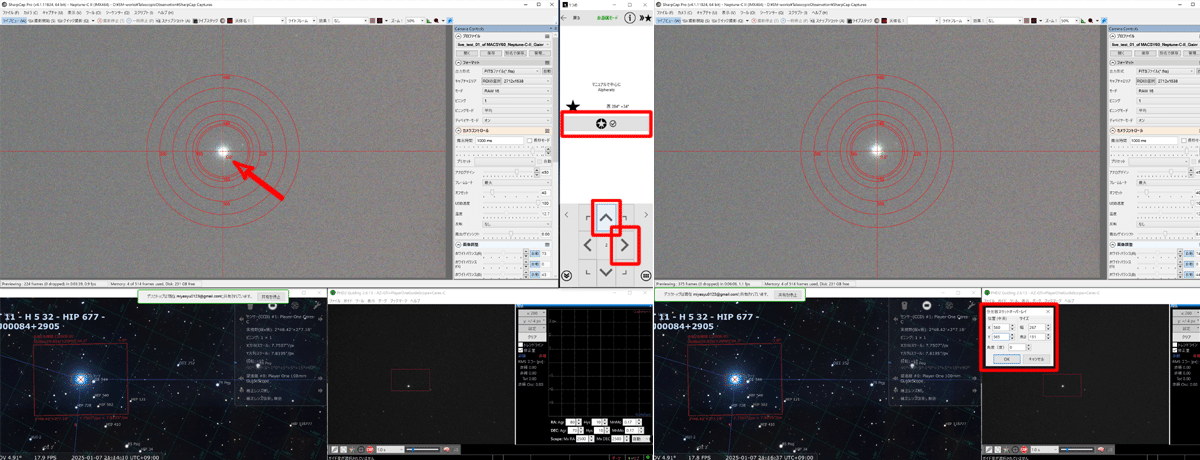

06.Sharpcap:目標の星が画角に入ったら、アライメントの途中ですが、先にバーティノフマスクを鏡筒に設置して、「バーティノフマスク」を選択、フォーカスを確認・設定します。

夏や冬、温度変化が激しい夜は、鏡筒の微妙なたわみでフォーカスが少しずつずれてくるので、1、2時間程度の間隔で、適宜フォーカスを確認・設定します

07.SynScanPro:フォーカスを合わせたら、アライメントを進めます。

中心の合わせ方は経緯台の時と同じで、方向キーの動作角をだんだんと小さくしながら、右下から中心に寄せていきます

08.恒星を中心に合わせた状態で、PHD2 Guiding の「スリット位置」を合わせます。ガイドカメラでの位置合わせがやりやすくなります

08.Stellarium:南西側かつ赤緯0度~±20度のところにある恒星を確認

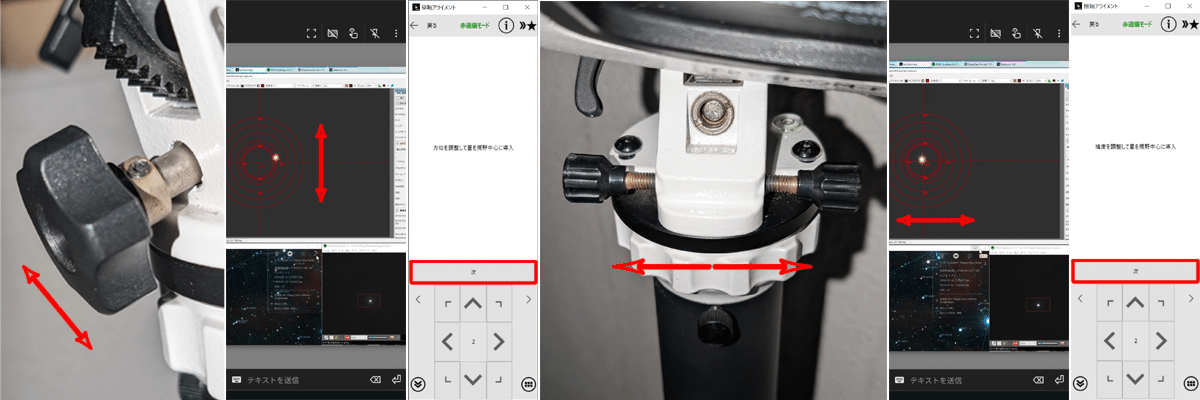

09.SynScanPro:「アドバンスド」「極軸合わせ」で該当の恒星を選択、画面を見ながら、微雲台のネジを回して物理的な位置を合わせます。

パソコンの画面を、リモートで確認しながら調整できると楽です

撮影

対象合わせ、オートガイド開始

いよいよ撮影です。

手順として、対象の導入、中央合わせ、ガイド設定、ガイド開始、撮影モード設定、ライブスタック開始、状況確認、ライブスタック終了、というサイクルになります。

01.SynScanPro:決めておいた撮影対象について、恒星なら星の名前、星団・星雲ならカタログ番号を調べて検索、自動導入します。

中央に来ない場合は Stellarium で周辺の恒星の配置を確認して、PHD2 Guiding のガイド画面を見ながら、中央に合わせます。

オートガイドするので SynScanPro で確定をする必要はありません

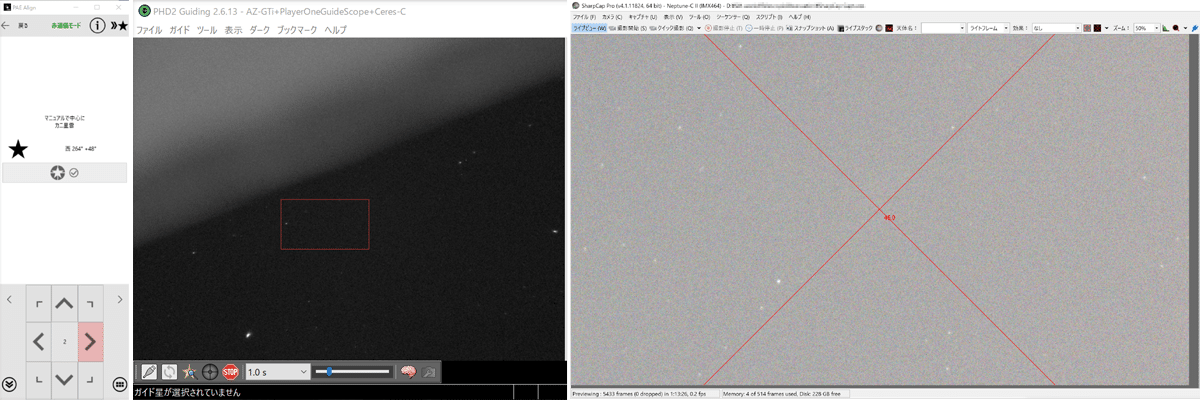

02.PHD2 Guiding:対象を中央に合わせたら、ガイド星を選択します。

自分で画角近くの星をクリックして選択しても良いですが、星印の「自動選択」ボタンで選択すると、ガイドに適切な明るさの星を自動的に選んでくれます。

03.PHD2 Guiding:ガイド星を選択したら「ガイド開始」ボタンでガイドを開始します。履歴画面でしばらく様子を見て、ガイドの安定を確認します。

短い間隔でぶれたり、大きく振動するような様子が見られた場合、長時間の撮影をしても綺麗な撮影ができない懸念があります。「ガイド停止」ボタンでガイドを停止して、ここまでの設定を見直した方が良いかもしれません

スタック開始

ガイドが安定したら、いよいよ撮影です。

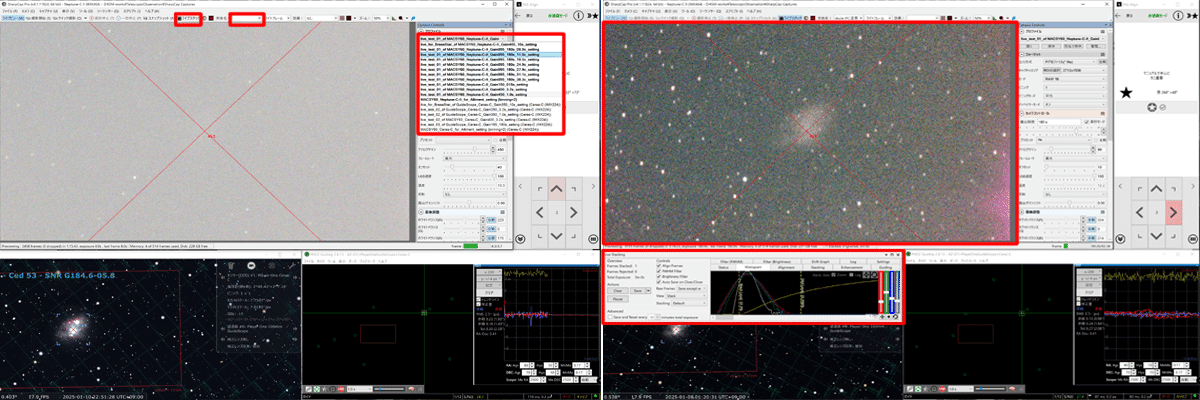

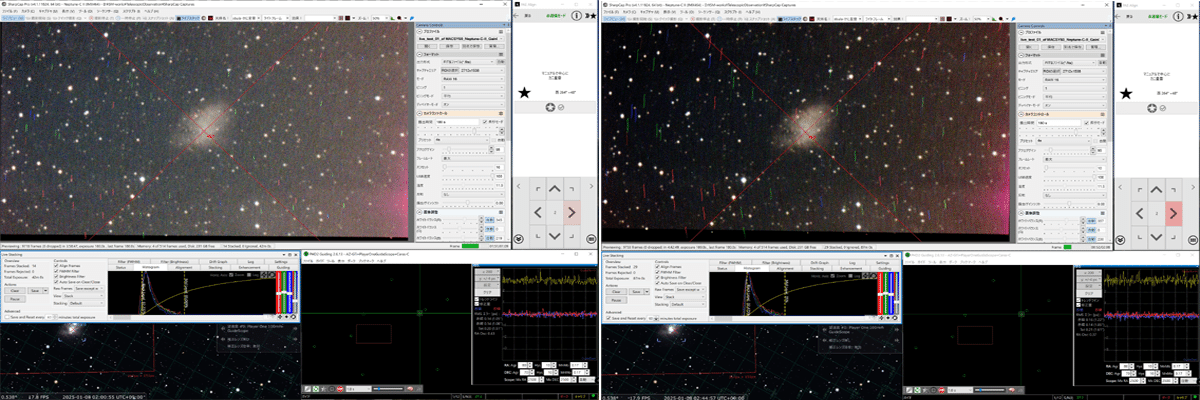

あらかじめ Sharpcap で作成しておいた、ライブスタック用のプリセットを選択します。露出が始まったのを確認して「ライブスタック」ボタンで本撮影を開始します。撮影中も時折様子を見ながら、ガイドの様子やスタック状況を確認して、終了のタイミングを計ります。

スタック中のもろもろ

ライブスタック中、 Sharpcap が認識した星々を利用して、位置、傾き、明るさなどを合わせながら撮像を重ねて、微かな信号が炙り出されていく様子を見ることができます。

スタックが成功すると「Frames stacked」カウントが増えていきます。「Controls」パネルの「Histogram」でトーンカーブの調整をしながら、対象の背景の映り具合を確認します。有料版を購入していると、「調整」ボタンで色見とトーンカーブを自動調整してくれます。

撮像に問題が生じて、重ね合わせの処理ができないと「Frames Ignored」(重ね失敗)のカウントが増えます。「Log」タブを見て明暗が問題なら「FWHM Filter」「Blightness Filter」を外すと成功する場合があります。位置合わせが失敗の場合、他の設定を見直す必要があるかもしれません。

失敗画像も画像処理で利用する可能性があるため、保存しておきます。Sharpcap の設定で、ファイル名のルールを設定しておくと便利です。

目標時間を「Controls」パネルの「Advanced」「Save and Reset every [xx] minutes total exposure」で設定すると、指定時間以上のスタック完了と同時に画像等を保存して終了、新しいスタックを開始します。

問題なくファイル群が保存されているか確認したら、完了です。

時間があれば、次候補を探索していきます。

撮影終了

撮影が終わったら、取得フォルダを確認します。

必要に応じて、Sharpcap でダーク撮影、フラット撮影をします。

ベランダなので、機材の片付けもささっと終わります。

試行錯誤・・

SynScanPro:上記でも触れましたが、赤道儀化での仕様として、子午線を超えるアライメントや導入を指示すると、回転が反転しておかしなことになるので、対象選択時に注意が必要です。

また、Wifi接続が瞬断して、アライメント設定が突然クリアされてしまうことがあります。この場合は、手動でホームポジションに戻して、電源を入れなおし、アライメントをやり直す必要があります。PHD2 Guiding:さらなる精度向上のため、撮影事前にツールメニューの「キャリブレーションアシスタント」を、対象のオートガイドの直前に「ガイドアシスタント」を実施・設定しておくと、オートガイドの精度を高めることができます。

また、ガイドが頻繁に外れる場合は、いったんあきらめるのも肝心です。Sharpcap:長時間の撮影では、ガイドが安定したら放っておいても大丈夫ですが、曇りがちだったり地平線近くの対象を狙う場合、雲の移動や光害で撮像に明るさの問題が生じてスタックが失敗する場合があるため、時折チェックした方が良いです。

また、夏冬の撮影では外気温での温度変化が無視できないので、1~2時間毎にカメラ温度を確認し、フォーカスを修正した方が良いです。

次の記事では、より便利になった Siril での画像処理の手順などを書きたいと思います。