愛する神へ捧げたもうひとつの調べ---ブルックナー:テ・デウム(Vol.1)

「すべては主の最大の栄光のために」

1884年に完成されたブルックナーの「テ・デウム」は、作曲家自身の校訂も経て翌年にはテーオドール・レティヒ社から初版が刊行された。

その表紙には曲名の上に「O.A.M.D.G.」という言葉が掲げられている。

「Ommia ad majorem Dei gloriam(すべては主の最大の栄光のために」という意味であり、自筆楽譜にはこの言葉は書かれていないが、ブルックナーはこの作品を神に捧げたということだろう。

ブルックナーは「ウィーンでの病気が快癒したのを感謝して神に捧げた」と語っていたようであり、ウィーン・フィルのヴァイオリン奏者であり指揮者でもあったヘルメスベルガーによると、この曲を皇帝に奉呈してはいかがかとブルックナーに尋ねたところ、この曲は既に予約済みで愛する神に捧げているのだと答えたそうだ(渡辺護による解説書)

またこの曲を「生涯の誇り」として、「全能の神の御前に立った時に、神から『私がお前に与えた才能はどこにあるのか?』と問われれば、私は《テ・デウム》の楽譜を差し出すだろう」と言ったという。

愛する神に捧げ、最良の作品と作曲家自身が考えていた「テ・デウム」は一体どのような作品であり、のちに同じく神に捧げることになる交響曲第9番との関係性について探ってみたいと思う。

死を超克する信仰への道

不思議なTe deum主題

ブルックナーの「テ・デウム」の冒頭章「Te deum laudamus 神であるあなたを我らは称え」はハ長調で始まるが、注意深くスコアを見ると、いわゆる「テ・デウム動機」をはじめ主題を歌う合唱に至るまで慎重に主和音のうち第3音Eが抜かれている。

空虚五度ではないかという話になるが、確かに安定した音とは異なる直線的で一辺倒な感覚は感じるが、フルオーケストラに合唱そしてオルガンと壮大な編成によって「feierlich, mit Kraft 荘厳で力強く(1895年初版の指示)」輝かしい。

またその直後のソリストによる「Tibi omnes Angeliあなたは全ての御使いから」では普通に安定した調(ハ長調でないが例えばト長調など)による掛け合いもあり曲全体を通すと不自然さは感じられない。

しかしこの五度関係による主題の響きは後への伏線になっていると私は考えている(Vol.2で後述する)

死の影

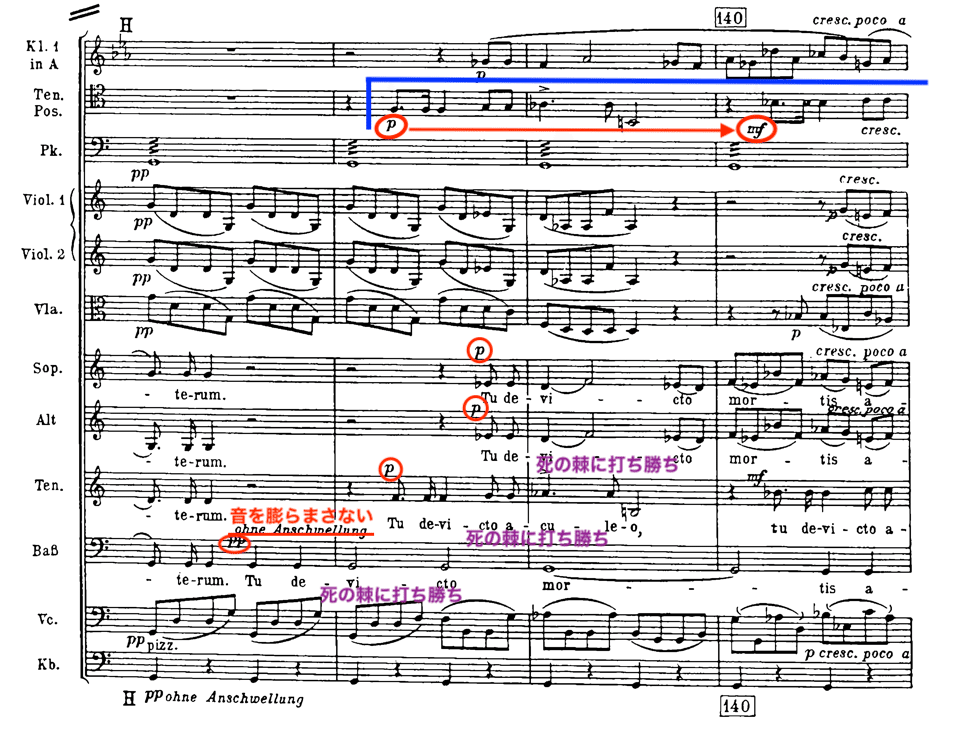

その第1曲、「Tu devicto mortis aculeo 死の棘に打ち勝ち」では短調に傾斜し、あたかも最後の審判のようなトロンボーンの短7度下降の軋んだフレーズが次第に迫っていく様子が描かれる。

そこから無伴奏に転じてハ短調をベースにした「aperuisti credentibus regna caelorum 信ずる者のために天国を開き給え」、そして死を意識させるバスの半音の捩れ(Fis)から天国を彷彿させる木管の半音階的下降。

またこの傾向は第3曲の「Aeterna fac 私たちを、あなたたちの聖人と共に」に至り、もっと激しい形で「死」が迫って聞こえる。

ニ短調主和音にE音をぶつけるfff(フォルティッシシモ)の不協和音。

続く「in gloria numerari 栄光のうちに数えられるようお願いします」では「栄光のうちに in gloria」を減七度の軋んだ跳躍で問い続ける。

ブルックナーの「テ・デウム」全5章は渡辺護の分析だと「全曲は大体ABCBAのシンメトリー」としており、確かにBである第2曲と第4曲は楽想が共通しており共にへ短調、そしてCの第3曲は主調がニ短調。つまり両端章を除くと全て短調で支配されており、ブルックナーは意図的に「死の影」を楽曲に込めているのではないか。

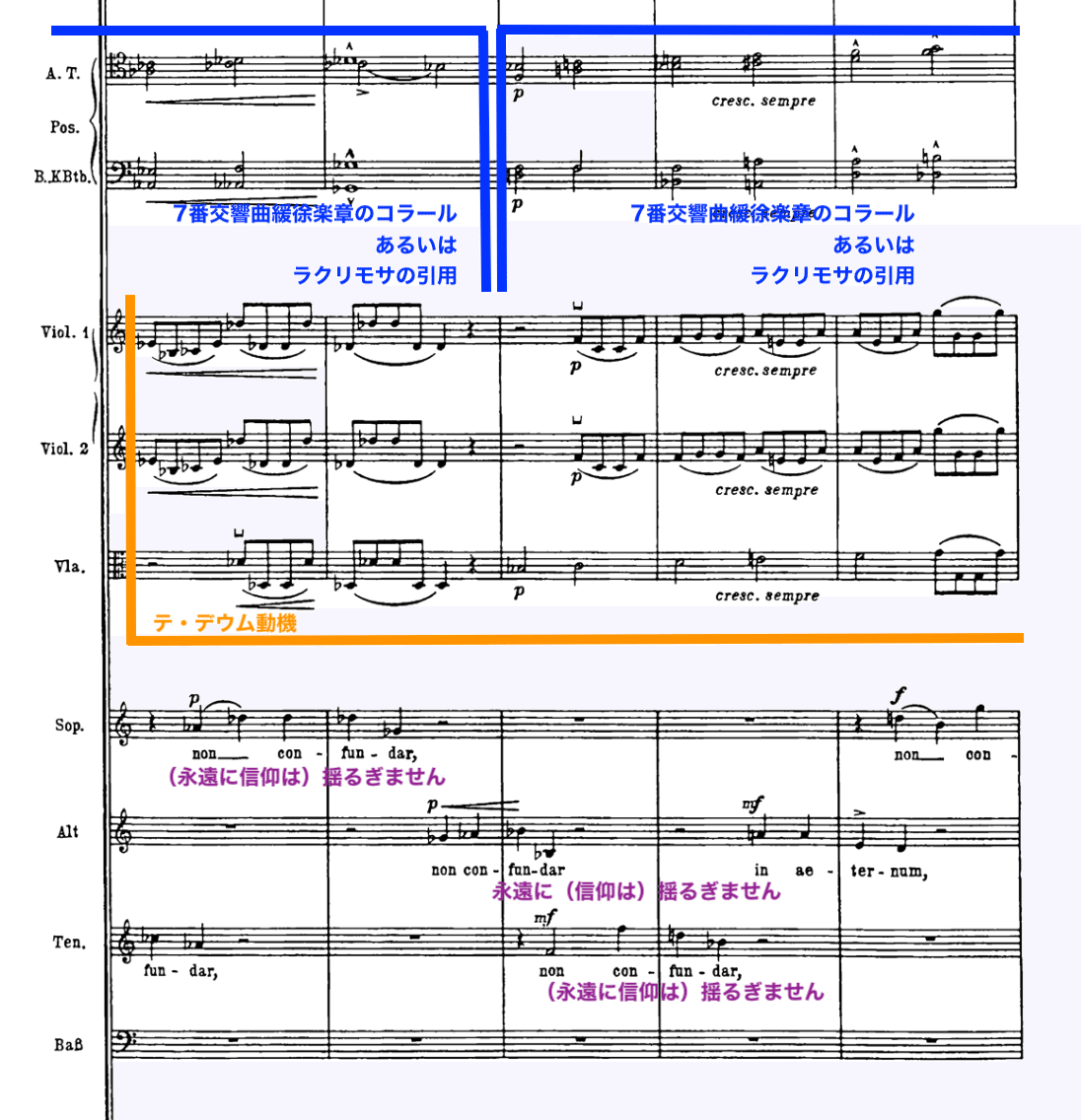

そして最終章のハ長調「In te, Domine, speravi 主よ、あなたに私は願います」で引用される、通説では7番交響曲緩徐楽章のコラールである。

ラクリモサ

「(「テ・デウム」「In te, Domine, speravi 主よ、あなたに私は願います」には)第7交響曲のアダージョで用いられたのと同じ上昇する楽句」

「(「テ・デウム」「In te, Domine, speravi 主よ、あなたに私は願います」)フーガの主題はすでに第7交響曲に現れたものである。」

ブルックナーの「テ・デウム」最終章「In te, Domine, speravi 主よ、あなたに私は願います」に7番交響曲緩徐楽章の荘重なコラールが引用されているとするのは通説だ。作曲年がほぼ重なるだけに双方のコラールは確かによく似ている。

一方でブルックナーの5番交響曲緩徐楽章にも相似した上昇コラールが認められ

る。これについては以下のような指摘がある。

「(ブルックナー5番交響曲)アダージョ楽章に現れる、モーツァルト《レクイエム》からの「灰よりよみがえりqua resurget ex favilla」にあたる音楽は、ブルックナーが「天国への梯子」と呼んだものだ」

ベンヤミン=グンナー・コールス

「(2楽章)169小節から170小節にかけて、この和声進行は、モーツァルトの《レクイエム》から「罪あるもの裁きをうけんために灰よりよみがえれり」の部分にあたりますね」

以下アーノンクール&VPO盤では11'08"〜または12'37"〜

音楽学者ベンヤミン=グンナー・コールスによると、1877年ブルックナーはモーツァルトのレクイエムの合唱の各声部と通奏低音を詳細に研究し、その成果は5番交響曲の40箇所に及ぶ引用が反映されているということである。コールスはこの分析から以下のように発言している。

「通常の意味での『引用』を遥かに超えた、このモーツァルトのオマージュが ---レクイエムの思念がそこでの主たるイデーである--- この交響曲の本質を規定している」

「死の恐怖を信仰で克服する(中略)ここで用いられる諸動機の意味論をよく知るものなら、このことを裏付ける多くの例証を見出すことができる」

レクイエムの思念=死を超えた信仰の表象がラクリモサから派生したコラールにも託されたとしたら、相似する7番交響曲緩徐楽章の上昇コラールもその可能性はないだろうか?

以下ラトル指揮LSO盤では15'32"〜

「3本のトロンボーンによるコラール楽句が現れる。この部分は第7交響曲第2楽章や第4交響曲の終楽章の最終稿を彷彿させる」

(3本のトロンボーンのコラール)これはこの後「第4」の第3番目のフィナーレ(1880年版)や、「第7」のアダージョなどにも現れて、ブルックナーの後期の作品にとって象徴的な楽句となるものである。

「第4番(第2稿)第4楽章コーダにも聴くことのできる上昇する和音の連なり(中略)(第4番や7番の緩徐楽章のような圧倒的な頂点を形成することはない)」

(石原勇太郎)

上記の引用は5番交響曲緩徐楽章のコラール部分の解説だが、これは翻れば第7交響曲の緩徐楽章のコラールも第5のそれと相似しているということではないか。

特に根岸一美は、このコラールをして7番含めた後期作品の象徴的な楽句となったという踏み込んだ見解を示している。

これらを総合すると、5番でラクリモサを引用したコラールは7番に引き継がれたのではないだろうか。

ワーグナーの「死」への追悼を帯びる7番アダージョのコラールは5番の引用を再度試みたとするのは決して的外れではない気がする。

そして7番と同時期に作曲された「テ・デウム」は、そのラクリモサから派生したコラールを共有することで「死の影」がより輪郭をもって現れ出ないだろうか?

つまり、コールスの言葉を借りるならば「テ・デウム」もまた5番同様に「死の恐怖を超えて信仰によって克服」であり、だからこその「我ら、あなたを称え」と賛美するのではないだろうか。

「ウィーンでの病気が快癒したのを感謝して神に捧げた」

この作曲家の言葉がより切実に感じられると同時に、彼のその篤い信仰心をして最後の交響曲は再び神に捧げられることになる。

次回、テ・デウム終章の構造と9番交響曲への関連性を解いてみたい。

この項、了

続きのVol.2は以下になります。

また以下の「愛する神へ捧げた交響曲〜ブルックナー第9交響曲」8連作もテ・デウムに言及していますので、よろしければどうぞ(一部有料でありますが、かなり手間をかけた作文だったので平にご容赦を!)