後期ロマン派の終焉---エルガー2番(Vol.2)

ラトル→マーラー→エルガー

ラトルの興味深い発言

サー・サイモン・ラトルのエルガー2番に関する発言を最初に読んだのは以下の本だった。

マーラーがエルガーを高く評価していた興味深い事実について語っている。「何度も《エニグマ変奏曲》を指揮し、最晩年にはニューヨークで交響曲第2番を取り上げる予定を立てていた。」(木幡一誠)

これはイギリスのグラモフォン誌2005年4月号のラトルのインタビューからの引用とのことで、私は実際に該当誌を手に入れてみたが、エルガー2番についてはこれ以上の情報はなかった。

更にネットの情報から以下の本「マーラーを語る 名指揮者29人へのインタビュー」にもラトルのエルガー2番に関する情報があると聞いて読んでみたが、残念ながらグラモフォン誌と同じことを繰り返し発言しているだけで上記の情報を超えるものはなかった。

ラトルはマーラーが2番交響曲を演奏する予定だったというトピック以外は持ち合わせていなかったのだろう。

マーラー的なるもの

エルガーが第2交響曲の筆を進めたのは2010年の暮れから翌年の3月初旬。ロンドンでの初演は2011年5月24日。マーラーはその1週間前の5月18日に世を去った。これ以上の詮索はしないが、少なくともエルガーにとって名誉な話ではある。

木幡氏がほのめかすようにラトルのエピソードにはやや疑問があるが、エルガー研究家は「エルガーの名誉」もあってか、このエピソードを積極的に展開する。

「エルガーの肖像」の著者マイケル・ケネディは、あるエッセイでもしマーラーが生きていればエルガーの第2交響曲は強くマーラーをひきつけるプログラムに組んだに違いないと述べている。

しかし確かにこの交響曲にはマーラー的なるものが聴こえてくる。

特にホルンのフレーズがいかにもマーラー好みの吹奏だ。

両端楽章は意識的に雄渾なホルンの使い方や諧謔を感じるようなトリルのフレーズがよく出てくる。

例えば尾高&N響によるライヴ演奏(2009)では③1楽章の練習番号160番からのホルンのトリルをことさら強調していてマーラー的な諧謔さを醸し出している。他の指揮者でこれほど顕著に目立たせた例は、少なくとも私は聴いたことがない。

ボールトによる最後の録音(1975-76)は名盤としてつとに知られているが、安定した解釈と響きを持っていて確かに安心して聴ける演奏だ。フィナーレの④のホルン4本による雄渾な吹奏は感動的だ。

独特なオーケストレーション

しかしこの交響曲全体がマーラーと似たような響きを持っているか?と問われると、私は否と答えるだろう。エルガーの響きはマーラーとはまた違う独特なサウンドがあると感じる。

ワーグナーの《トリスタン》あたりの装備に近い。いかにも豊穣な19世紀末的音響が得られそうだが、それをエルガーはいかにもという手さばきで扱ったかといえば、答えはNO(木幡一誠)

主題の骨格は一見して堅牢だが、和声の流れは軟体動物的なクロマティシズムに傾く。ブラームスが書いた無限旋律をマーラーが必死にワーグナー流を避けて楽器配置した・・・・、なんて寝言のひとつも口をついて出る。(木幡一誠)

木幡一誠氏はエルガーのオーケストレーションにやや否定的であるが、私もやや頷ける部分がある。

例えばシューマンのように木管と弦楽器が一緒になぞるような厚塗り、そして木管ソロの少なさだ。

厚塗り的な響きは1楽章において顕著であり各テーマのテクスチュアーや構造がわかりにくくなる時があるし、木管ソロが少ないので響きがベッタリして清涼さや華やかさに欠けてしまうきらいはある。

とはいえ、2楽章以降は伝統と個性をうまく折り合わせた彼独特の作曲が面白くなっていく。

葬送的楽章

過剰な装飾性

さてエルガー2番の第2楽章である。1楽章の主調であった変ホ長調から並行調のハ短調に転じ、深い哀しみを纏った音楽になっている。

ここでは1楽章で見られたやや過剰なオーケストレーションは抑制され、ブルックナーの荘重さやマーラーの葬送的行進曲のイメージに近い響きが展開されていく。

特に練習番号71からのヴァイオリンとヴィオラによる悲嘆的な掛け合い(ヴィオラのワーグナー・ターン的な感情の呻き)は大変美しい。

後期ロマン派が持つ伝統的な響きと調べを聴くことができる。

一方でエルガーらしさという点では、主題に過剰なまでに装飾的な音型を絡めながら展開していくことだろう。

例えば練習番号74番はフルート3本が主題を吹く中で弦楽器が恐ろしく細かい音(10連符!)で装飾しまくる様は視覚的にもアラベスク的である。

岡田暁生氏が「ばらの騎士」に見た「ユーゲントシュティール性」「アラベスク性」という形容を思い出す。

ユーゲントシュティールの芸術家のアラベスクへの好みについては多言を要すまいが、これは世紀末の作曲家にもしばしば見られる特色である。(中略)楽譜の幻想的な装飾模様は、ユーゲントシュティール芸術のアラベスクを連想させる。

同様に練習番号79番のフルート3本の主題にオーボエが美しい三連符で絡む中で、弦楽器は「(葬列を)嘆く(エルガー)」ようにさめざめとした音型で修飾する。

これもまたユーゲントシュティール的な装飾性を帯びた悲歌となっている。

終焉の閃光

第2楽章のクライマックスは練習番号86番であろう。

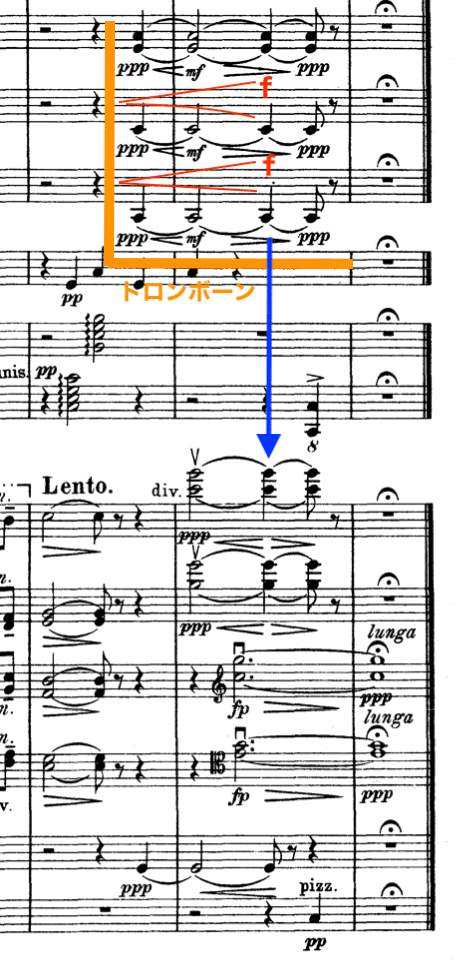

葬送的な主題を装飾した果てにティンパニの強い慟哭の刻みを合図に悲歌は最高潮に至る。ここで興味深いのはコントラバスとトロンボーンは1小節目で休みとなることで重厚な響きが抜け、まるで高弦の嘆きが浮遊するかのように大きく際立つことである。

またその高弦には目一杯のヴィブラートとグリッサンドまで指示しており、作曲家が込めた極まりがよくわかる。

もうひとつ、ハープ2台の16分音符による細かい装飾も、その浮遊的というか天上的な効果を添えていることにも注目したい。

この美しく悲しい箇所はどんな演奏でも素晴らしいのだが、概してイギリス系の指揮者は練習番号86番の3小節目の「グリッサンド」を2小節目にも採用しているケースが多く「泣き」を演出している。

たとえばプレヴィン&LPO盤(1993)はグリッサンドを練習番号86の1小節目〜3小節まで全てかけているのが聴ける。

最後に、印象的に終わる終結部を見てみよう。

piu lento(少し遅く)で冒頭の弦楽器の物憂いな動機が再び戻り、Lento(遅く)でテンポが更に抑えられるとハープのアルペジオを合図に五月雨式に各楽器が和音を響かせて終わる仕組みになっている。

印象的なのはヴィオラとチェロが高いポジション(高音)でハ短調の響きがfpというアクセントをつけて最後まで響き続けることである(最終小節は「lungaかなり伸ばす」の指示まである。

バレンボイム&SKB盤(2013)はこのヴィオラとチェロのハイポジションによるfpをかなり強調しして次の拍の高弦のクレッシェンドの頂点にもアクセントをつけた形で閃光のような効果をもたらしている。

バレンボイムは基本的に重厚な音楽でこの交響曲を描いており、シノーポリ同様にイギリス系とは異なるアプローチで取り組んでいるのが興味深い。

ところで水越健一氏の著作「愛の音楽家 エドワード・エルガー」によると、この終結部分のトロンボーンに関して、指揮者ジェームズ・ロッホランの説が紹介されている。

要は該当箇所(終結の2小節前)のトロンボーンのクレッシェンド・デクレシェンドの頂点が1拍目ではなく3拍目にずれ、かつデュナーミクもmfからfと強くなるということである。

ロッホランは自筆楽譜に書いてあると主張しているが現行の楽譜には反映されていない。そして私個人もこの異説には疑問がある。

なぜならば、トロンボーンによる頂点のアクセントが高弦の頂点と一致することでエルガーが考えた五月雨式に和音が重なる効果が減じてしまうのと、例のヴィオラとチェロのfpより強いfでトロンボーンが頂点を築いてしまうことで、この中低弦の閃光の存在感が薄れてしまうと思うからだ。

ここは改めてエルガーが段階を作りながら終結を作ったということを認識しておくべきだと思う。

シノーポリ盤はもちろん現行通りだが、高弦よりもトロンボーンのmfを意外と強く響かせるバランスをとっており、トロンボーンの存在感が強い終わり方。

この人も2楽章は非常に遅いテンポでじっくり歌わせており、イギリス系にはないユニークなアプローチだ。

後期ロマン派の最後

2022年10月にラトルがLSOを率いて任期最後の極東ツアーに向かい、日本では北九州と川崎でエルガーの2番を演奏する。

この両地のプログラムはワーグナー、R・シュトラウス、ラフマニノフそしてエルガーという後期ロマン派を辿る設計になっているが、1945年のシュトラウスのオーボエ協奏曲やラフマニノフの協奏曲がロマン派の協奏曲の終焉を告げるように、エルガーの交響曲2番もワーグナー、ブルックナーやマーラーの意匠を纏いながらロマン派的交響曲のジャンルに終わりを告げている、といったら言い過ぎだろうか?

フィナーレのコーダにおける静けさを聴くと、私は「告別」を強く感じるのだが、それはこの後の章で書くとしよう。

この項、了

※2022年9月18日にVol.1を改訂したので、未読の方は是非お読みください。