【奈落の覗き窓】no.1 トリスタンの目覚め〜コンヴィチュニー演出

巻頭言

私がオペラと映画への関心が強いのは、物語や登場人物の感情、振る舞いを「どう描くか」に興味があるからかもしれない。

物語や人物に寄り添う音楽、歌。

言葉と間が示す繊細な感情の揺れ。

投げる視線と動く肉体のダイナミズム。

そして光と影。

こうした重なり合いが忘れがたい瞬間を与えていることに私は魅了されているのだ。

「奈落の覗き窓」では主にオペラ、それも演出に絞って書きたいと思っている。

「『読み替え』嫌悪」の声が少なくない今日のオペラ上演。

でも私はそうした演出を読み解きながら演出の妙を学ぶのが楽しくてしょうがない。

オペラのテクストの理解に近づきながら舞台の面白さを見出して、「どう描くか」の極意を少しでも手に入れたいと思っている。

昼と夜の国

コンヴィチュニー演出の「トリスタン」

第1回に取り上げるのはワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」のコンヴィチュニー演出。

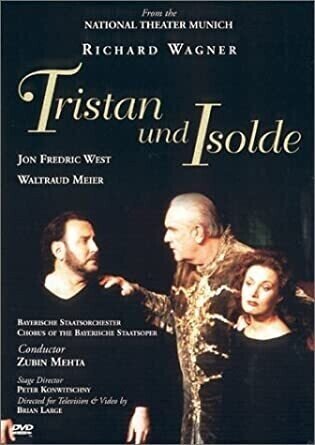

この演出は1998年7月にバイエルン国立歌劇場でズービン・メータ指揮、J・F・ウェストのトリスタン、ヴァルトラウト・マイヤーのイゾルデでプレミア初演となった舞台で、日本でも2000年前後に1998年7月時の上演映像がNHKBSで放送されたことがあり、更に2001年の同歌劇場の来日公演ではプレミア時と似たキャスティングで上演されている。

また同年2001年に上記の上演映像がDVDとして発売された。

しかしこの演出、演出家自身が失敗だと約20年前に表明している。

ヴォルフガング・シュトルヒによるインタビューの中で、コンヴィチュニーはミュンヘンの《トリスタン》が失敗に終わったと明言し、理由として、スター歌手を集めたため、徹底的な練習によって自分の意図を浸透させることが困難だったこと、指揮者ズービン・メータが必ずしも協力的とは言えなかったことを挙げている。

コンヴィチュニーは鬼面人驚かすような演出でつとに有名である。失敗か成功かは別にして、その人を食ったような芝居・設定は欧米メディアの評あるいは公演映像を見たユーザーを戸惑わせていたことは事実だ。

ワーグナーの「トリスタン」に挑んだ衝撃の演出家ペーター・コンヴィチュニー。ミュンヘン・フェスティバルでの演出は軽妙に始まりキッチュに終わった。一方、ズービン・メータは、国立歌劇場の新音楽監督として輝かしいデビューを飾った。

「子供が大人を演じる」かのようで、プロットの暴力的な陰謀が安っぽくなっている。(中略)オペラのテキストを文字通りに尊重しない演出が散見。

第1幕でトリスタンが遊覧船の甲板で髭をそっていたりするような、その突拍子のない「読み替え」には正直戸惑いました。装置や美術が何を意味するのか訝しがりつつ、何とも刺激的な洗礼を受けた舞台でした。

一方でこの演出を評価する向きもあることに注目したい。

ミュンヘンでの再演は10年以上続いていたという事実、そして再演での好意的な公演評もあり、かつ演出家本人が13年ぶりにカーテンコールに登場したりもした。これは協力的な歌手・指揮者を得れば意図が伝わる舞台だったということでもある。

一つ一つのアイデアを単発で終わらせていない点に関心しました。一見、意味ないと見える思いつきがあとで活きてくる。一幕、二幕、三幕と比べて見ていくと第二幕の後半から、コンヴィチュニーの仕掛けがうまくヒットしだして、最後に一つの大きなコンセプトが見えてきた気がする

これをコンヴィチュニー演出の最高傑作と断言する勇気はないが(中略)、彼以外の誰にも作れない独創的な舞台であることは確かだ。(中略)

演劇とは全く別種のアンチリアルな劇形式であることを改めて思い知らされる「愛の死」の名演出。何度見返しても感嘆するばかりだ。

コンヴィチュニーが実現したことは13年経っても埃をかぶらず、観客に語りかけるものがたくさんある、と心から言えるのではないだろうか。(中略)

指揮者のケント・ナガノは嵐のようなオベーションを受け、ぺーター・コンヴィチュニーも(プレミア以来)13年ぶりに再び観客の評価に直面する機会を得た。時折あったブーイングはしかし聴衆の熱狂的な賛意とブラボーの中に埋もれていたようである。

つまりこの鬼才の演出は不評なだけではなく、その意図への賛意も得られる舞台であったのだ。

光、 そして

コンヴィチュニーの演出では1幕幕切れでマルケ王のもとに向かうべくトリスタンとイゾルデが嫌々舞台袖に向かって歩み出す。

そしてトリスタンに遅れて連れて行かれるイゾルデは、向かう先を見て眩しいとばかりに手で目を遮って幕となる。

これがどういう意味であるかお分かりになるだろうか?

「トリスタンとイゾルデ」は、道ならぬ恋をした男女が昼から夜の世界へ越境する話であり、その昼は現実の世界(建前で縛られた世界)、夜は永遠と死の世界(永遠に自由な世界)というのがテクストに仄めかされた符号である。

光(Licht)は特に2幕以降で頻繁に出てくる言葉であるが、台詞を注意深く読めば栄光や輝きの意味ではなく、その反対としての揶揄として使われていることがわかる。

そして光は昼、道ならぬ恋を許さないという現実の世界を象徴したものであり、この主人公の2人にとって忌むべき存在なのだ。

1幕幕切れの彼女はもはやこの建前の現実には耐えられないという表明をしているのである。

忌むべき光を遮ろうとするイゾルデを描く演出。

これはト書にはない。

だが台詞の行間を読むことで仄めかされているものを舞台に示す。

それが演出家の力量のひとつだ。

これに続く2幕以降、コンヴィチュニーは光あるいは灯りを使いながら2人のいく末を描いていく。

この項、続く

https://www.youtube.com/watch?v=37jIJKE5VBY