ブランディングの時代 #17

玉川堂(ぎょくせんどう)のラグジュアリーブランディング戦略の成功事例

あなたは、燕三条にある玉川堂をご存じだろうか?

GINZA SIXにもその世界観を表現したショップがある

その中に、銅器を通じて表現している玉川堂(ぎょくせんどう)のブランドコンセプトを表現している非売品がある。ぜひ、この世界観を体験体験してほしい。

伝統工芸のラグジュアリー戦略

私が玉川堂に興味をもったのは、ファミリービジネス学会の全国大会で7代目社長の玉川基行氏の講演を聞いてからである。

西洋のラグジュアリーブランドを研究し、それを日本型に醸成してつくりあげている。

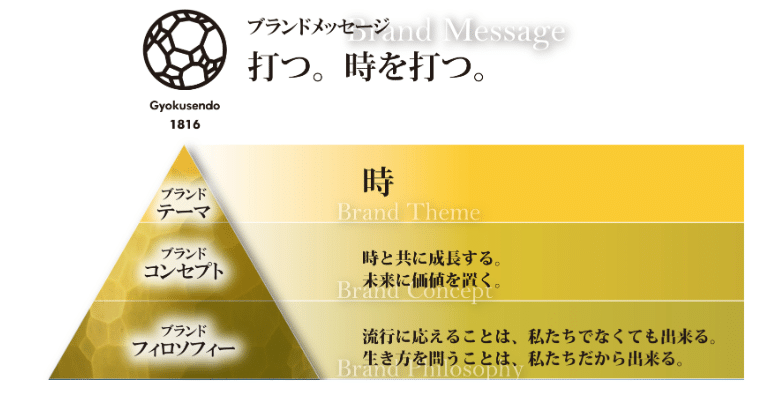

そのブランドテーマは、「時」

銅器を通じて「時」を育み、銅器のある暮らしを共に楽しんでもらうというコンセプト。

GINZA SIXには、40年もの銅器がある。これは、非売品であり、どんな人でも、40年後の時は買えないし、手に入らない。お金があっても買えない時間を加味した次元の違うブランディングをしている。

(筆者 撮影、説明によると40年以上経ている)

新品でも85万(税別)はする。その時を刻むと価値は∞になってしまう。

下記が玉川堂のブランド体系である。

どのようにして玉川堂のラグジュアリーブランドがであがったか?

現在でも年間3万人以上、コロナ前は5万人以上が燕三条の玉川堂の工場見学に来ている。職人さんたちの地位も高く、プレゼンもしている。さらに勤務時間後は、各自の作家の時間として、自由な創造をする環境を提供しているとのこと。毎年、求人が数百名着ており、採用は1-2名ほどという。働きたい職場でもブランディングが浸透している。

私の口からよりも実際に玉川堂の2025年1月1日の第198号のメールマガジンから抜粋させていただき、それをそのまま読んで欲しい。地方創生、地方で同じように歴史あるものを展開していくのに大変参考になると思う。

また、同じように産業観光を日本中で構築できるエッセンスを玉川堂はもっている。ぜひ、その本質的なものを取り入れて、日本各地の良いものづくりをしている方々にも取り入れてほしいと思う。

下記は玉川堂のメルマガ抜粋です。そのまま読んでもらいたいので、文章はそのままです。

「伝統工芸のラグジュアリー戦略」

欧州の王族・貴族などが絶対的な権力を握った時代において、ラグジュアリーとは特権的な贅沢や豪華さの表現であり、富や地位を表すものでした。しかし、産業革命によって資本家が台頭すると、その優雅な生活スタイルを「私たちも取り入れたい」という欲望が芽生え、これが現在に繋がるラグジュアリーの起源となります。金銀宝飾品や豪華なドレスだけではなく、手業を駆使した地場産製品もラグジュアリーであるとして、職人の価値観に基づいた趣味性の高い製品も着目され始めたのです。例えば、CHAUMET(ショーメ・創業 1780 年)などは、王族・貴族を顧客 として創業した宝飾品のブランドですが、HERMES(エルメス・創業 1837 年)は「馬具」、LOUIS VUITTON(ルイヴィトン・創業 1854 年)は「旅行鞄」など、あるカテゴリーに特化し、名も無き若手職人による小さな工房からのスタートしたこれらのブランドは、いわば現在のベンチャー企業のような存在。後に比類の無い商品開発力が大きな話題を呼び、両社共に万博を契機に、ラグジュアリーブランドとして時代の寵児へと駆け上がったのです。

ラグジュアリーブランド研究の第一人者・早稲田大学ビジネススクール長沢伸也教授は、プレミアムは製品間の「比較優位」であることに対し、ラグジュアリーは比較対象の無い「最高無比」という点に、大きな違いがあるとしています。さらに、ラグジュアリーとは「心のありよう」であり、モノではなく人の心を指すと定義。例えばフェラーリは、維持管理が大変で頻繁に修理が必要ですが、手が掛かることで愛着が湧き、それが価値となり、顧客の豊かな生き方へと繋がっていきます。一方で完璧であることは、逆に人が手をかけ愛着を育てる余地を無くしてしまう。この余白とは言い換えると、オールマイティーを目指すのではなく、職人のこだわりを圧倒的なまでに高め、時間と手間を掛けて育て続けることの価値を意味します。感性に響く「最高無比」の、趣味性の高いモノづくりを行うことこそがラグジュアリーであると考えています。

数年前、ロゴや派手な装飾を排した「クワイエット(控えめ)ラグジュアリー」というワードが生まれ、一大トレンドに浮上しました。その旗手として注目されるのが、最高級カシミアを主力商品とする「ブルネロ・クチネリ」です。イタリア中部、人口約 500 人・ソロメオ村に本社・工場があり、社員の幸せを追求する「人間主義的経営」をミッションに掲げ、自然豊かな工場で「感性価値」を高めるモノづくりが実践されています。工場脇には技術養成学校で若手職人の育成が行われ、さらには、劇場・農園・図書館などの施設も充実。職人の文化教養の育成だけでなく、近郊の住民や世界中の顧客にも開放され、産業観光施設の成功事例としても視察の絶えないブランドです。さらに、職人の高収入、残業ゼロ、趣味の充実を奨励し、働くために休むのではなく、休みを楽しむために働くという思想が醸成され、「世界で一番美しい会社」とも言われています。

ブルネロ・クチネリの主力品である 100 万円のカシミアジャケット。購入する顧客にとって、ジャケットを着ることや手入れをすることの幸福感だけでなく、技術養成学校を含めた職人への支援、ソロメオ村への地域還元など、理念に共感すること自体が顧客の人生の豊かさや生き方に繋がっており、製品価値のみに留まらない有形無形の価値が含まれています。創業者の CEO ブルネロ・クチネリ氏は、「人間主義的経営」についての本を出版するなど、職人の感性価値を高めるための理論を言語化し、哲学者としても著名な存在。その理念は社員だけでなく顧客へも明確に伝えられ、その倫理的価値を背景とする購入傾向の高さが、同社の最大の特徴と言えます。

日本は、継ぎ接ぎしてまでも着物を一生着続けるという文化がありました。それはモノが十分に無かったからという物質的な理由では無く、モノを大切にする、日本人の良識の反映と言えます。これからは、このモノを大切にする価値観を、明確な理念と最高無比のモノづくりによって「美意識」に昇華させ、顧客の「生き方」を豊かにする方向へと強くリードしていくことが、今の日本の伝統工芸業界に求められています。ラグジュアリーとは、愛着を持ってモノを大切にする豊かさ、いわば心の豊かさ。この追求こそがものづくりの本質であり、伝統工芸のラグジュアリー戦略です。玉川堂ブランドフィロソフィー「流行に応えることは、私たちでなくても出来る。生き方を問うことは、私たちだから出来る。」。生き方とは何かをより深く追求し、伝統工芸の未来を切り拓いていきたいと、心新たにしております。」抜粋以上