リビングラボとは何か

このページでは、近年社会課題解決やサービス開発の手法として注目されるリビングラボについて紹介します。

リビングラボとは?

リビングラボとは、サービスの利用者である生活者と、サービスの提供者である企業・行政などが共にサービスを創る(共創する)方法論です。

ものづくり(製品・サービス開発)とは、そもそも作る人と使う人の共創を前提とした営みでしたが、産業革命以降、効率性と専門性が重視されるものづくり体制へとシフトしたことにより、その共創の関係性が分断されていきました。

そして昨今の複雑な社会課題や新しいイノベーション創出に取り組むときに、作る人と使う人の共創の関係性を新しい形で取り戻そうとしているのが、リビングラボの根底にある動機です(詳しいリビングラボの歴史や効果・課題については、リビングラボの基本的なことをまとめている、こちらの論文をご覧ください[PDF])。

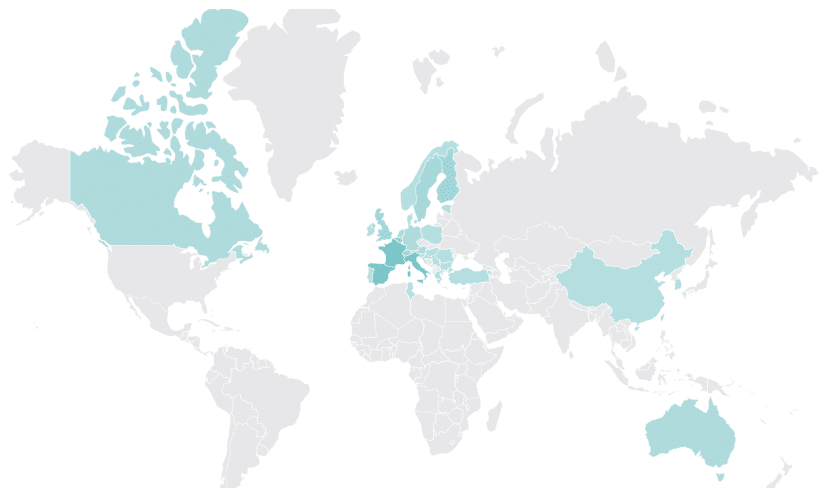

世界のリビングラボ

リビングラボの国際的なネットワークであるEuropean Network of Living Labs (ENoLL)によると、これまで460以上のリビングラボがENoLLに加入登録をしています。また、その中で150以上がアクティブ、314が非アクティブと記載されています。ただし、ENoLLに加入しない意思を持っているリビングラボや、脱退したリビングラボ、また、リビングラボと名乗らないがリビングラボの特徴と重なる活動も多数存在することから、世界中で取り組まれている仕組みと言えます。 (ENoLLに加入登録している日本のリビングラボは、過去にはありましたが、2020年11月時点ではありません)

日本のリビングラボ

日本では2010年代からイノベーション施策の一環として海外のリビングラボ事例が紹介(西尾、2012)されたものの大きな広がりはなかったが、2015年のSDGsや2018年のデザイン経営宣言などの社会・経済の動向もあり、2017年には経産省が、2020年には厚労省がリビングラボの事業を開始し、大阪万博のコンセプトが未来社会の実験場 “People’s Living Lab”とされるなど、概念の普及と活動の拡大が始まっており、現時点では国内に69のリビングラボがある(2020年11月時点、筆者調べ)。

著者の紹介はこちら