No.203 僕の映画ノート(10)「欲望(Blow-up)」/ ミケランジェロ・アントニオーニ監督・不条理のミステリー

No.203 僕の映画ノート(10)「欲望(Blow-up)」/ ミケランジェロ・アントニオーニ監督・不条理のミステリー

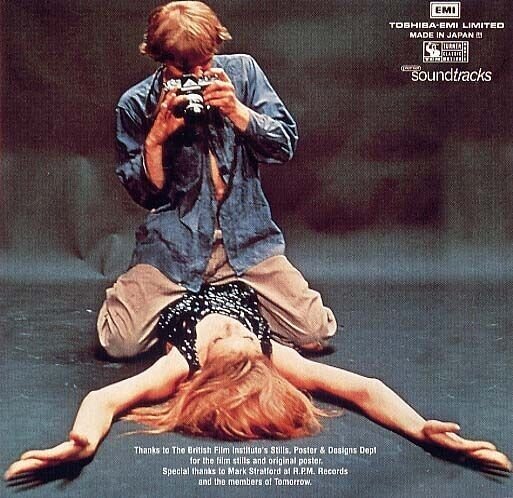

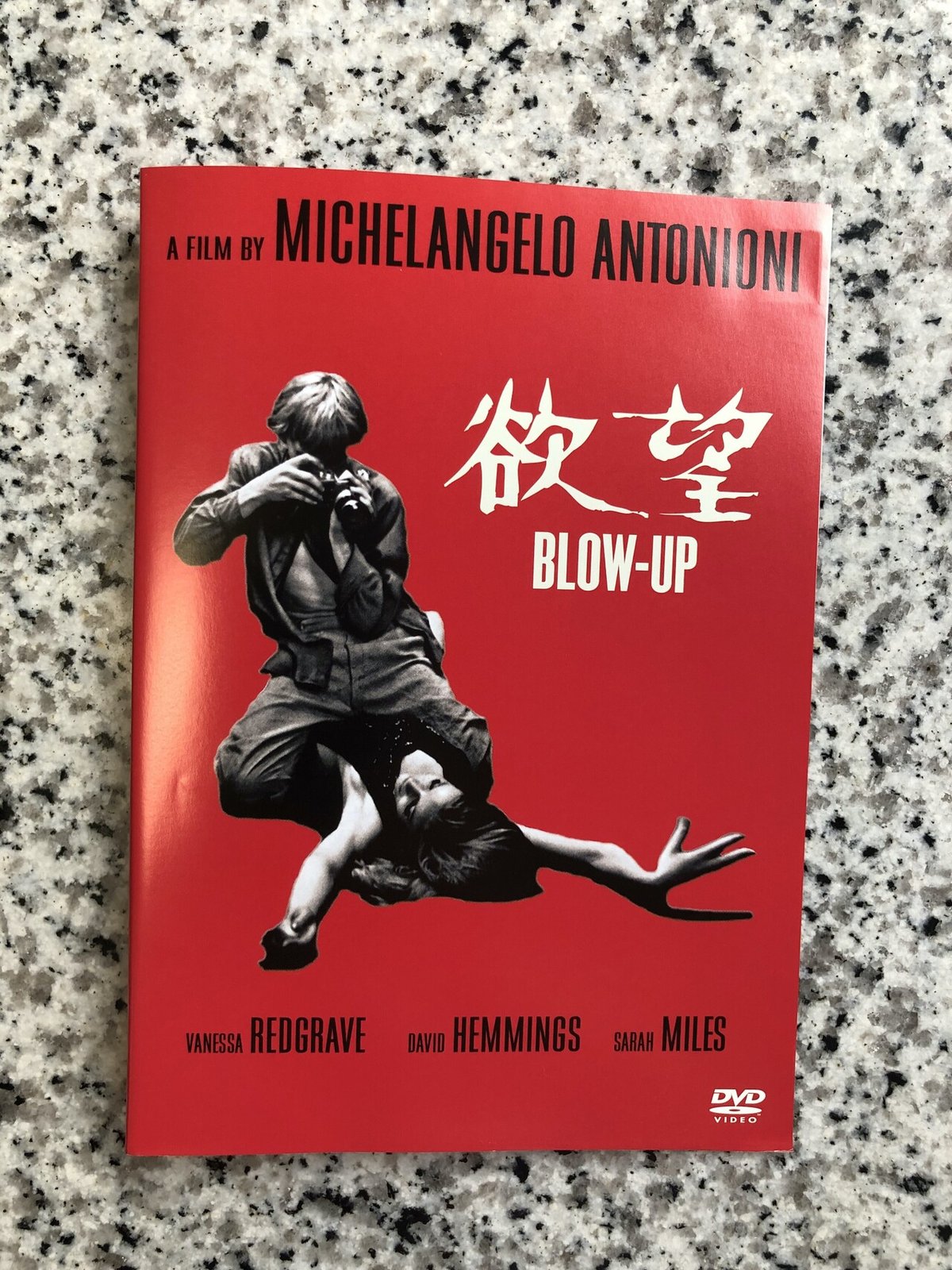

戦後のイタリア映画界を代表する監督のひとり、ミケランジェロ・アントニオーニ(1912−2007)1967年公開作品「欲望(Blow-up)」は、扇情的なその邦題と、鮮やかな赤をバックに両手を広げながら無防備に床に転がる女性、そして彼女の上に跨ぎながらカメラを構える男性の宣材ポスターで、思春期の入り口にいた僕の目をまず奪った。

故郷の小さな書店で「キネマ旬報」の存在を知り、アクション映画から芸術映画への関心が出始めた頃で、カタカナの映画監督の名前に触れる度に自分の世界が広がるようだった。ミケランジェロ・アントニオーニ、当時知ったばかりの彫刻家ミケランジェロからの印象か、歴史の教科書に出てきそうなアントニオーニの響きからか、仰々しいその名前は「芸術」と相性が良さそうだなと、ちょっと生意気な軽々しい感想を持ったものだ。

その後「欲望」が、キネマ旬報ベストテンの第2位を獲得していたことを知った。アクション映画に見られる勧善懲悪のストーリーではなさそうだとは感じたが、映画の詳しい内容も知らないままに、映画評論家に認められた「欲望」は観なければならぬ映画の一本として心の片隅に刻まれた。

実際に「欲望」を観たのは初公開から6年の時を経ていた1974年、飯田橋「佳作座」でだった。それまでに岩崎昶著「現代映画芸術」(岩波新書)などを読んで「不条理」なる言葉を知り、ミケランジェロ・アントニオーニ監督「情事」やアラン・レネ監督「去年マリエンバートで」などに見られる、それまでの映画文法を無視するような攻撃的な映像と不条理な話の展開を特徴とする系譜の上に「欲望」が分類されうるという知識を得ていた。

アルベール・カミュ「異邦人」やフランツ・カフカ「変身」などの小説に感銘を受けていたし、ジグムント・フロイト「精神分析入門」も興味深く読んでいた。その下地もあったのだろう、映画「欲望」の話の展開は少しも「不条理」を感じることもなく、主人公の売れっ子カメラマンが偶然に撮った写真を引き伸ばし(Blow-up)謎を解明していく様は緊張感に溢れ、僕には第一級のミステリーで大好きな映画の一本となった。

映画の冒頭場面の一つ、ポスターに使われたカメラマンとモデルの撮影のエキセントリックなシーンから、主人公カメラマンがライブハウスに足を踏み入れる場面、映画の最後を飾るパントマイムのテニスシーンまで、観客に解釈を投げつけるような演出の連続を楽しむには、多少なりのリテラシーと言うか、映像解釈能力が必要かもしれない。

今回この記事を書くにあたり、何度目だろう「欲望」を鑑賞した。そして作品についてネット検索をして、いくつもの興味深いエピソードに目を輝かせた。まさにアウトプットはインプットに通じると実感した。

ポスターにも使われているカメラマンと戯れるモデルさんは、記事No.201 で触れたボディペインティングの「ヴェルーシュカ」だった。写真集で出会う遥か以前に強烈な印象を与えられていたのだった。彼女がスーパーモデルとして時代の寵児だったことや、幼少時より数奇な人生を送ってきたことを初めて知り「ヴェルーシュカ」は一層愛おしい存在となった。

また、主人公のカメラマンを追いかけるはすっぱな二人組の女の子の一人が、高額にして女性の憧れのバッグ、エルメス社の「バーキン」を作るきっかけとなったイギリスの歌手ジェーン・バーキンであったのは驚きだった。

映画音楽を担当していたのが、ジャズ界の有名ピアニストハービー・ハンコックだったのも意外だったが、ライブシーンでロックを演奏していたのがヤードバーズで、伝説のギタリスト、ジェフ・ベックとジミー・ペイジ二人の共演だったのは、ロックファンの間で知る人ぞ知る逸話のようだ。

主人公のカメラマンを演じたデヴィッド・ヘミングスが、一枚のコインを指の間で転がす場面があり、カメラが一瞬だけアップでその様子を捉える。この仕草はマジシャンの間では「コインロール」と呼ばれるフラリッシュ(曲芸とも訳される)の一つである。ヘミングスはマジックをするのだろうか。自分の興味ある、こんな些細なところに触れるのも嬉しい。

僕が観たミケランジェロ・アントニオーニ作品は、制作順に「さすらい(1957年)」「情事(1960年)」「夜(1961年)」「太陽はひとりぼっち(1962年)」「赤い砂漠(1964年)」「欲望(1966年)」「砂丘(1970年)」の7作品。一作として嫌いなものはない。

後世の多くの映画監督に影響を与えて、ミケランジェロ・アントニオーニ監督は2007年7月30日94歳でその生を閉じた。

映画史に名を残し、同じように鑑賞した作品のいずれもが僕の好みであるスェーデンの映画監督イングマル・ベルイマンも、奇しくもこの日に世を去っている。

・・・続く