/// 展覧会/// どうしてアートは花を描くのか? /// 開催中

皆さん、こんにちは。私たち姫路 三木美術館では1年に4回の展覧会を開くようにし、その折々にあう美術作品を愉しんでいただけるようにしています。これから開催予定の展覧会「どうしてアートは花を描くのか?」についてご紹介させていただきます。開催は2024年5月30日(木)〜2024年8月24日(土)までですのでどうぞお見逃しなく!

「どうしてアートは花を描くのか?」

ゴッホは目の前に広がる一面のひまわり畑を秋にくるゴーギャンに見せたい! と思い部屋をひまわりの絵で埋め尽くそうとひまわりを描き始めたといいます。ゴッホに限らず古今東西、様々な画家が花の絵を描いています。花はそれ自体美しく、描くことにより枯れたり散ったりすることなく永遠の命を与えられます。今回は、そんな色んな作家や陶芸家たちが描いた「花」をまとめてご紹介します。どうしてこの作家はこのは花を描いたのだろう? そんなことを考えながら作品を鑑賞していただけたらと思います。

展示作品の一部をご紹介します

作品タイトル:白瓷緑釉牡丹彫文香爐 作家名:井上萬二

1929年佐賀県西松浦郡有田町の有田焼の窯元に生まれた井上萬二氏は1943年に西松浦郡国民学校高等科卒業後、15歳で海軍飛行予科練習生として入隊。終戦後は父の勧めにより酒井田柿右衛門窯に無給で勤務したということです。これは窯元の家に生まれた者だからこそあえて外で修行せよということだったのかもしれません。そしてここで井上氏は運命的な出会いを果たします。柿右衛門窯に入って7年後、ろくろの名工といわれ今もその名を語り継がれる奥川忠右衛門との出会いでした。その作風に感銘を受けた井上氏は弟子入りし、白磁やろくろの技術を習得したそうです。そして1958年に柿右衛門窯を退職し、より作陶の技術を磨くために佐賀県立有田窯業試験場に技官として勤務することになりました。1969年にはアメリカから有田焼の講師として招待を受け、海軍で培った英語の基礎をもとに自力で英語を勉強し、ペンシルヴァニア州立大学などで作陶指導にあたりました。1983年から2017年までの期間にはニューメキシコ州立大学美術学部の美術指導のために17回も渡米するなど、国内外を問わず求められるままに後進の指導にも情熱を傾けてきました。1995年の66歳の時に重要無形文化財「白磁」保持者に認定をされ、1997年には紫綬褒章を受章しました。

赤絵や鍋島などの絵付が盛んな町である有田で、初めて白一色の白磁の制作に努め、白磁の第一人者となった井上氏。ろくろ成形の名手と呼ばれる井上氏の神業は、今までに数多くの端正で凛としたフォルムを生み出してきました。しかしその神業は天から与えられたものではなく、一切のごまかしがきかない白磁の世界で自己を厳しく律し、日々鍛錬を重ねて習得した技術の結晶といえるのではないでしょうか。

2024年3月にはニューヨークにあるOnishi Galleryで毎年開催されるアジア美術の祭典「アジアウイーク・ニューヨーク」にて、白磁の人間国宝作家・井上萬二氏としての個展が開催されました。また、今年の6月20日(木)からは銀座・和光(東京都中央区)にて「井上萬二白磁展 わが心の青海波」が開催される予定です。「白磁は白いから白磁なのではなく、形がいいから白磁だ」「形そのものが文様」と語る井上氏の白磁への追求は90歳を超えた現在も続いています。1981年からは息子の康徳さんが井上萬二窯に入り、長いこと親子二代で作陶を続けて来られましたが、康徳さんが2020年に病気のために逝去。その後は2012年から窯で修行を積んできた孫の祐希さんにその技術を継承されています。本展覧会では、この井上氏の作品の一つを展示させていただいています。柔らかい白色とほんのりとした緑釉のコントラストが美しい香炉。牡丹の花がなんとも上品に描かれています。実際の牡丹の花は色のバリエーションも豊富である一方一重、八重、千重、万重と花びらの重ねもさまざま。古来よりその形と色合いのもつ華やかな美しさから百花の王と例えられたりします。気品溢れる白磁の香炉に緑釉で花を描くとしたら….。まさにこの牡丹しか太刀打ちできないのではないかと思われます。ぜひ、会場にてご覧ください。

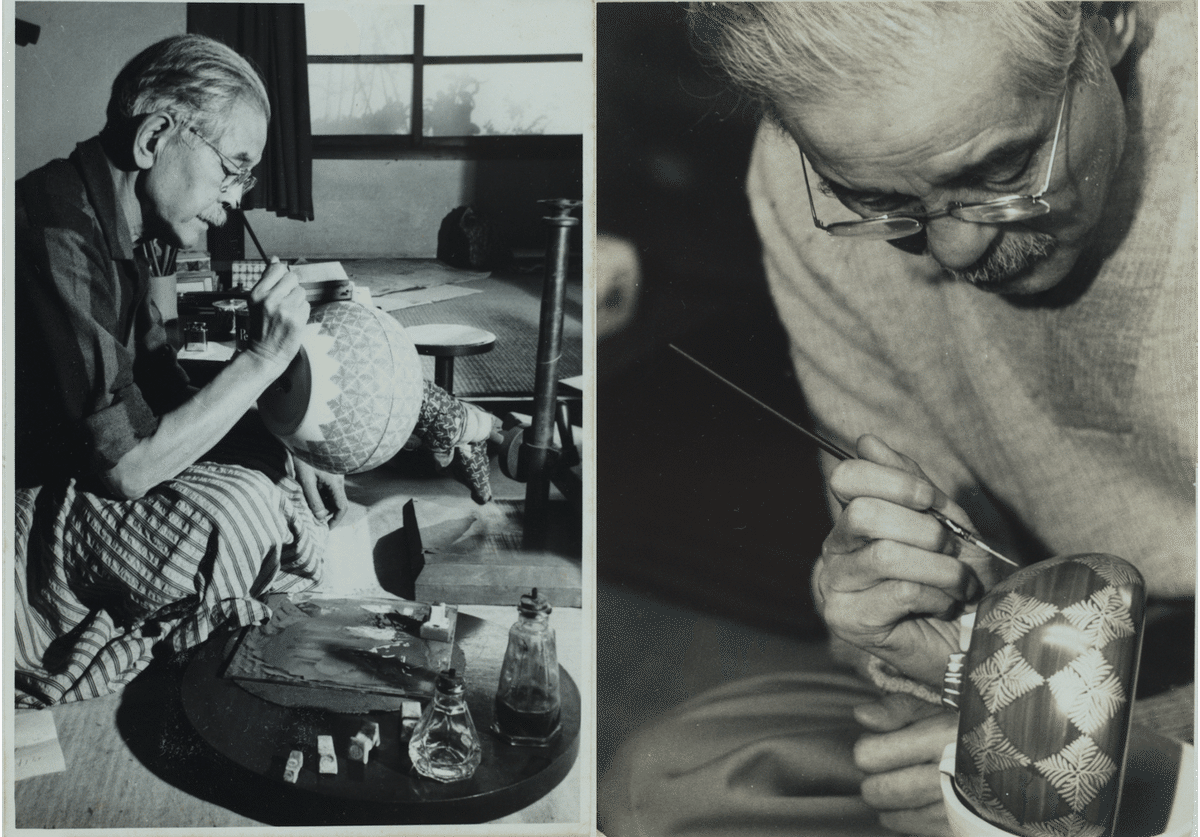

作品名:色繪角皿 作家名:富本憲吉

富本氏は奈良県で大地主で鉄道敷設事業に従事する傍ら漢詩や書を嗜む趣味人だった父と母の元に生まれました。もともと数学や幾何学を得意としていたということで富本氏は、1904年東京美術学校(現東京藝術大学)図案科建築部に入学。卒業後はイギリスに私費留学し室内装飾を学ぶかたわらヴィクトリア・アンド・アルバート博物館に足繁く通ったようです。その時すでに他界はしていましたが、英国のテキスタイルデザイナーであり、作家であり思想家でもあるウィリアム・モリスの影響を受けたとされています。さまざまな刺激を得ていたと思われる渡英生活も実家からの帰国命令があり1910年(明治43年)に終了し帰国。

その後は偶然をきっかけに知り合うことになったイギリスの陶芸家、バーナード・リーチとの交流によって楽焼造りを開始したとされています。色絵に興味を持っていた富本氏は50歳の時に石川県九谷の窯元 北出塔次郎窯に色絵研究を行うために出向きました。富本氏が窯元で色絵を学ぶ一方、過去の植物模様を描くことが常識である九谷焼において富本氏が新しい模様を次々と創作する姿に九谷焼を代表する陶芸家、北出塔次郎は刺激を受けたそうです。戦後は京都に移住し、色絵に金銀彩を駆使した作風を展開するようになりました。

1955年「色絵磁器」の技法で、記念すべき第一回目の重要無形文化財保持者に認定されました。そして75歳の1961年に陶芸界で板谷波山に次ぐ二人目となる文化勲章を受章。

本企画展で展示する富本氏の作品は《色繪角皿》です。東京の住まいであった祖師谷の玄関に咲く定家かずらの蔓草をモチーフにしています。定家かずらは、5~6月頃に白い花が開花し、その形はまるでプロペラのよう。実際に富本氏が幼少時代に花に糸を通して吹くと風車のように廻ったという逸話も残っています。

富本氏は生涯を通じて「模様より模様を造るべからず」を信条にして作陶

を続けました。その言葉の真意は、西洋から渡ってきた模様や日本にすでにある文様を模したりせずに独自の模様を生み出すということでした。そのため富本氏は作品の模様となるモチーフを求めて近隣の山野を巡り、身近な自然から独自の模様を生み出すことに励みました。この作品の模様ですが、本来は5枚の花弁のところを4枚にアレンジして連続模様を作り出しています。今の時代であればデザイン化したという表現が最適かもしれません。定家かずらの花をモチーフとして描かれたこの作品は一見したところでは古典的にも見えるかもしれません。けれども当時に遡って見ればアートからデザインへの過渡期のダイナミズムな変化が凝縮された作品なのではないでしょうか。描かれた可憐な花模様に託された美術の変遷をご覧いただければと思います。

余談になりますが、奈良県安堵町に富本氏の生家がまだ残っています。法隆寺からもほど近いこの生家は現在、1日2組だけを受け入れるレストラン併設のホテル「うぶすなの郷 TOMIMOTO」となっています。富本氏が眺めた日本庭園を同じように眺めることが可能な素敵な場所です。

[企画・制作/ヴァーティカル]