大学受験は失敗の連続でした。

こんにちは、美嘉です。

昨日に引き続き受験シリーズです。

中学受験は比較的成功体験なのですが、

大学受験は完全に失敗体験です。

まぁ全然結果オーライではあるのですが、当時はかなり悩んでいました。

さてまた記憶を掘り起こして頑張って書こうと思います笑

※今回も7-8年前の記憶を掘り起こして書くので、不明確なところもあります。どうかご了承ください。

◎大学受験を意識し始めるのは?

私の場合は高2の春頃でした。

進学校であったため周りもこれくらいの時期に意識し始めた人が多かったと思います。

でもまだ部活動もあるし、色んな場所で立ち位置として一番上の立場になるため勉強に集中できる時期ではありませんでした。

でもそんな中でどうやって勉強の習慣化をするかがキーでした。

放課後、土曜日は毎日部活があり、かなり勉強時間を作るのが難しいし、なにより部活後の勉強は体力が疲弊し集中力の持続も難しかった気がします。

今思えばすごい生活だなって思います(現在24歳 ゆらーり生きてます)

高2に入り模試とかも増えてきて自分の学力の結果を避けざるをえなくなってきたのも影響してますね。

◎高校二年生の夏

受験生並みの勉強を始めたのがこの時期。

結局個別指導の塾で数学を教えにもらいに行くようになりました。

そこの先生がかなり教え方がうまく、まず勉強方法について教えてくれました。

とりあえず勉強計画を逆算しながら作ることが大切だと。

たとえば、私は高校二年生になったときに青チャートを買いました。

これをどれくらいの期間で何周するために、一日当たり何ページ進める必要があるのか。

実際に先生に言われたとおりに、一日の勉強ノルマを作りました。

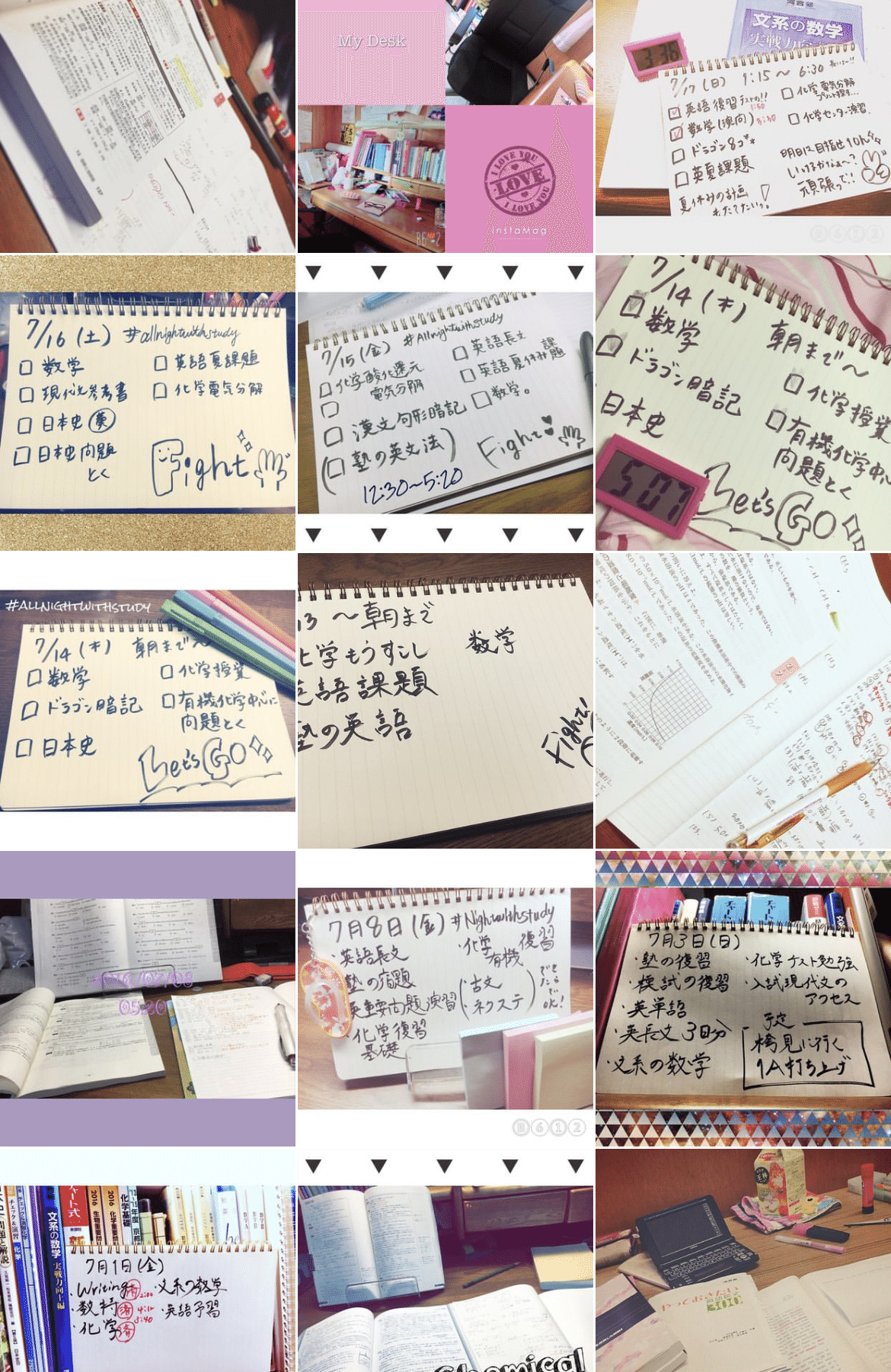

当時のツイッターから引っ張ってきましたが、こんな感じ。

これで必然的に勉強をしなければならない、頑張ったノルマ達成できた。

という毎日を送っていました。

そして私が個人的に始めたのは

「記録をする」

ということ。

先ほどツイッターと言いましたが、まず勉強アカウントを作りました。

そこに今日の達成率?みたいなものを記録していき、同い年の人たちと刺激のしあいをしていました。

そして同時に開始したのが

「スタディプラス」

私たち世代は使っていた方も多いんじゃないかな。

勉強スタートと共にタイマーがセッティングされて、勉強時間が記録されていくというものです。

これで、こんな感じで記録してました↑

でもこれの私の良くなかったところは、勉強時間に執着しすぎちゃっていたこと。

勉強の質がすごくよかったのかと言われると自信がありません。

この勉強アカウントに投稿するがために勉強していたってところはあった気がします。

まぁ勉強していることは変わりないのでいいんですけどね。息抜きになってたし。

結局高2の夏は青チャート2冊を予定通りやりとげて

夏休み明けの模試で数学の偏差値が一瞬63くらいを取るという快挙。

勉強の成果が明確に出たっていう経験が得られました。

まぁずっと数学やってたから、他の教科はどん底でしたが笑

当時の目標として薬剤師を目指していたので、友達とオープンキャンパスに行ったりして気持ちを高ぶらせながら頑張ってました。

◎高校二年生の冬

とりあえず数学は安定してきました。

しかし、化学の壁と英語の壁が立ちはだかります。

定期テストでは基本的に5割以下。

英語は高校生に入った途端、先生がレベルを上げすぎてついていけなくなりました。

授業で英語の新聞の記事とか取り扱うようになって、日本語訳しても日本語の意味が分からないという事例が発生。

根本的に英単語とか英語の構文が頭に入っておらず、英文が全く読めませんでした。

あとリスニングが壊滅的でした。

うちの学校は中1のころからラジオ英会話を聞くようにと推奨されていて、毎月NHKから届く教材を配布されていました。

でも私がそれをやっていたのは中一の初めの2か月くらいだけ。完全に一日15分とかの時間を割くのがめんどくさくなり全く聞かなくなりました。

リスニング力の定着のしなさはそこから始まっていたんだろうなと何回も後悔しました。

化学も途中までは順調にいってたのに、いきなり化学オタクレベルのえげついレベルにあがり一気についていけなくなりました。笑

そして私は悟ります。

「薬学部って大学は行ってからも一生化学の世界よな。しかも今よりもわけわからない分野よな。あー、無理だわ。」

はい、薬学部を諦めました。笑

でも医療系の夢は諦めたくなく、色々調べた結果看護師を目指すようになりました。

とりあえず目標は高く!国公立大の看護学部を目指しだします。

とりあえず化学はいいとして、英語の壊滅具合はなんとかしないといけない。と

個別塾の数学に加え、集団塾の英語の授業を受けるようになっていきます。

◎高校三年生 春から夏にかけて

さぁ、受験生になりました。

私は6月で部活を引退し、完全な受験生生活を始めました。

成績はどうかというと、もう全然伸びない。

他の科目に手を出し始めると数学の成績も少し落ちてしまいました。

やらなければいけない勉強量がキャパオーバーでした。

私はインスタグラムの勉強アカウントも作成し、受験生の間はそこに不定期に勉強している様子を投稿していました。

↑こんな感じ。

いま見返してもかなり大変そうな毎日を送っているなという感じ。

私は完全に「朝型人間」なので、当時もモーニンググラム(当時はやっていた言葉?)という投稿をたくさんしてました。モニグラって略してましたね。

後は朝型人間の究極版としてオールナイト勉強というものもしてました。19時から24時まで先に寝といて、そこから朝までそのまま突っ走るという勉強法。

これは途中やっぱり眠くなるしお腹もすいてくるんですけど・・・時間が有限なのでしたい勉強を焦ることなくゆっくりできるというメリットはありました。

自分の勉強スタイルを見つけながら、しっかり計画を立てて勉強するということは継続していました。

夏休みに入ると、一生夏期講習と自習をしていました。

もう孤独との戦いです。

この夏でどれだけ基盤を固められるか勝負でした。なので発展問題もやるのではなく基礎問題や英語なら英単語や構文など、そういう分野を固めていきました。

もちろん模試もあって。精神的に不安定で、SNSの投稿もできない日々が続きます。

◎高校三年生 秋から冬にかけて

もうこの時期は一生気持ちがピリピリしてました。

学校の授業もテストを受けて解説をするという形式が増えていき、

周りの採点の〇の音が苦痛で耐えられませんでした。

ここで国語の壁にぶち当たります。

まぁ理系なので完全に後回しにしてきた結果です。

古文漢文が英語にみえてきてました。笑

あれは日本語ではないですね。笑

もう解説をきいても全く理解できない領域に入り。

でもそっちよりも理系科目に力を入れないといけなかったから

本当に邪魔な存在でした。

しかし…やはり私は勉強時間では誰よりも勝っていたと思います。

でもここまできても全然努力が実らない。

本当に悩んでいました。こんだけ勉強してきたのに。勉強してきた実績はあるのに。

結果にでないのです。

朝に早起きして、たまに夜通しで勉強して。体力が削れるだけで。

なにやってるんかなー。と思ってしまう時期がありました。

それでも勉強をやめてしまうことは怖かったので必ず毎日続けました。

センター試験が近づいてきていたので、問題別にどれくらい時間をかけられるかを時計見ながら練習したりしてました。

◎試験本番

さぁ一次試験の幕開けです。センター試験です。(今は共通テストっていうんですね)

試験会場に行き、いままで何回も解いてきた問題形式を時計を見ながら書き進めていきました。

二日間にわたる大きな試験。

このテストが7割行かないと第一志望の国公立大は難しいだろうと言われてました。

結果は5割5分。

撃沈でした。

二次試験で8-9割取れれば問題はないのですが、

センター試験よりも難易度が上がる問題でそんなにとれるはずもないです。

ただ教科が数学と英語に絞られるので。

一番嫌いな国語と化学とは永遠のさようならをしました。

そこから保険で私立大学を受験します。

センター試験の一週間後がその試験でした。

その学校の過去問をその一週間でやり遂げ、結局その私立大学にはなんなく合格します。

まぁその大学は附属病院もあるし、その辺の私立大学よりかは名門?の枠には入っていたので問題はありません。

でもやっぱり国公立に行きたい。

塾の先生には無謀かもしれないよ、他の国公立大学もあるよ。と言われたましたが。

もうここまで来たから当たって砕ける気持ちでラスト一か月頑張ります。

ということになり。

2月は数学と英語を必死に頑張ってやりました。

結果として。数学は本番でなかなかいい点数がとれましたが、やっぱり英語が最後の最後までダメでした。

不合格でした。

結局第二志望だった私立大学の看護学部に進学となります。

◎私のダメだったところ。

振り返ってみると、私は忙しい中勉強時間を作り出す努力をして、かなりの量をこなしてきたという自信はあります。

でも結局その勉強時間と量にこだわりすぎていた気がします。

レコーディングしていく勉強法はすごくよかったです。自己肯定感もあがるし、結果としてかなりの勉強をこなすことができました。

しかしやはり質が悪かったのかもしれません・・・。

基本的に私は周りの音をシャットアウトするために、好きな音楽を聴いて勉強してました。

やはり脳の中ではその音楽と勉強内容がごっちゃになっていた部分もあったのでしょう。

その当時に聞いていた音楽を聴くと、今でも「勉強しなきゃ。」という気分になるので、やはりそういう形で脳に定着してしまっていたのかもしれません。笑

あとは記憶の定着力の悪さですね。

反復の回数が少なかったんだと思います。

やはり高校三年生最初の知識量の少なさからの受験までの時間が全く足りていなかったように感じます。

まずまず中学生から高校1年生くらいまでの勉強量の少なさが確実に影響してました。

もっと定着する勉強をいままで習慣づけてしておくべきでした。

実際に高校二年生の夏に青チャートを3往復して、成績があがったという実績はあるので

反復はとても大切だと思います。

高校生でこんなに成績落ちちゃうと思わなかったし、いつか挽回できると思っていたら谷底に突き落とされたような気分でした。

全然高校二年生から挽回できる人もいると思いますが、

私の脳のレベルではそれができませんでした。

きっと他にも失敗した理由はあったと思います。

逆にもっと数学を鍛えて、数学一本で他の教科のフォローをする!くらいの気持ちでやってもよかったのかもしれないですね。

他の教科に最後力をいれてしまい得意科目が落ちてしまったというのもあったのかもしれません。

正解なんてないんでしょうね。難しい世界でした。

あんな数学の問題、いまの生活で使うこと一切ないですけどね。笑