とある地方大学の生成AI事情 その①~生成AIを、どんくらい使ってる?~

0. 記事内容に入る前に

概要の紹介

こちらは、「言語学な人々Advent Calendar 2024」の記事です♪

筆者は、共通教育の部署に勤めております。普段は初年次の学部生を対象にアカデミックスキル等の授業をしております。

今回は、2024年時点の初年次生を対象として、生成AIをどのくらい活用しているかについて調査した結果をご報告します。

(なお今回の話とは違いますが、専門の研究では方言AIのプロジェクトを展開したりしています。現在鋭意開発中♪そちらのほうもぜひチェックしてくいやんせな〜!)

調査の概要

2024年10月、以下3点について初年次生にアンケートを実施しました(坂井独自)。

学習目的で生成系AIを利用したことはありますか?

生活一般(学習目的以外)で生成系AIを利用したことはありますか?

生成AIに対する印象を教えて下さい。(複数回答可)

有効回答数103名。回答者の学部内訳は以下の通りです。

1. 学習での利用

まず、学習目的で生成系AIを利用したことがあるかについて、5段階:レベル0(全くない)/レベル1(ほとんどない)/レベル2(時々ある)/レベル3(まぁまぁある)/レベル4(頻繁にある)で回答してもらいました。結果は以下の通りです。

結果1

所見1

2024年10月段階で「全くない」が3割近くいるというのは、なかなか衝撃でした。なお、「全くない」の学部内訳は、まんべんなく(工学部を含め)分布しており、文系理系はそこまで関係ないようでした。

利用経験がある回答者の利用例の報告としては、翻訳・語学・添削など文章生成機能の活用が多く、次に対話機能の活用(アイディア整理など)の事例報告が多いという結果でした。

活用できている人(まぁまぁ&頻繁)の学部内訳については、こちらもまんべんなく分布しており、やはり文系理系は特に関係ないようでした。

2. 学習以外での利用

次に、学習目的以外(日常生活や趣味など)で生成系AIを利用したことがあるかについて、5段階:レベル0(全くない)/レベル1(ほとんどない)/レベル2(時々ある)/レベル3(まぁまぁある)/レベル4(頻繁にある)で回答してもらいました。結果は次の通りです。

結果2

所見2

学習以外での利用は浸透していないようです(毎日暇があればAIで遊んでいる坂井には、これまた衝撃)。利用事例としては、対話機能の活用が多く(会話の相手にしたり相談したり)、少数例として画像生成や音楽生成の事例が上がっていました。

3. 生成AIに対するイメージ

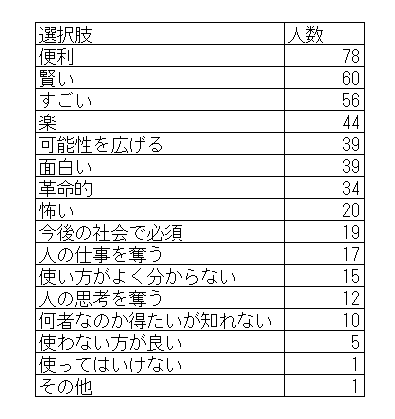

3問目として、生成AIに対するイメージを選択肢から複数回答可で回答してもらいました。結果は以下の通りです。

結果3

所見3

前問までの回答で利用率が低かったことから、ネガティブなイメージが多いのではと予想されましたが、それに反して上位7項目まではポジティブなイメージが続いていました。そんなに深刻には捉えていない?様子見モードなのかしら?

「その他」については、「実はあまり便利ではなさそう」という回答でした。

また、「何者なのか得体が知れない」を選択した回答者が自由記述欄において、専門的な内容に関してはAI出力が間違っている事も多いので頼りすぎないことが大事だという旨の記述をしてくれていました。

4. まとめ:活用するところまではいってない

OpenAIが2022年11月30日にChatGPTを公開してから約2年。その間のAIの進歩の爆速感は凄まじく、昨日までの世界と今日見てる世界が全然違うということもしばしばです。しかしその2年が経った後の今現在も、とある地方の大学生の多くは、生成AIの便利さや凄さを遠くから眺めて知ってはいるが、活用するところまではいっていない、という現状が今回のアンケートから窺えます。

今後の社会において、おそらく生成AIは勉強にも、仕事にも、生活にも、深く食い込んでくると予測されます。しかし、現在の大学の対応はというと、生成AI利用の禁止事項や懸念点ばかり全面に出し、肝心の安全な使い方を教えたり、使ってみる場を設けたりということには消極的です(おそらく、生成AIをちゃんと使える大人がそもそも少ないんだろう)。いち教育者としては、学生達が生成AIを使えないまま、使わないまま、分からないまま、学生生活を過ごすのをこのまま見ているだけでよいのだろうか?という疑問を感じます。

生成AI活用チャレンジを展開中

さて、坂井の授業では実験的に、アカデミックライティング(日本語)のスキルアップに生成AIを活用できてかないかという試行錯誤を実施中です。

スタートラインは上述のように、生成AIに慣れていない学生が少なくなく、AIを怖いと思っている学生もいるという状況。

そんな中で、果たしてどのように生成AIを授業に取り入れるのか?どう教えるのか?そしてそのAI活用の効果やいかに?

続きは、気が向いた時に連載します〜♪