~なぜ、トイレの時間が決まっているんですか?学童保育の質向上に向けて~私と「学童(公設)」と政治~

この記事で伝えたいこと

2018年ごろは、学童保育の質について様々問題の声があがり、対応した結果、学童保育の質は徐々に改善。市民の方の嬉しい会話でその状況を知ることができました。

先日(2022.12)子ども食堂でこんな嬉しい会話が

とあるパパ:お子さん何年生ですか?うち来年小学校なんです。

とあるママ:うちは小学校2年生です。

とあるパパ:あー、放課後の話を聞かせてほしいです。〇〇小学校区のXX学童ってどうなんですか?

とあるママ:とってもいいですよー。イベントなどもしてくれるし、先生も優しいし!この子たちも先生が大好きです。宿題をばっちり見てくれるということはないんですが、取り組む時間は確保してくれるし。子育ての相談にも乗ってくれるし。子どもも学童での出来事を話をしてくれます。何より子どもが楽しいって通ってくれています。

とあるパパ:そうなんですねっ!!でも学童も大規模で支援員の方が大変なことになってそうですね。

とあるママ:でも子どもの数を区切ってしっかり支援員を配置してくださって、クラス単位で運営されているようですよ。

とあるパパ:そうなんですねー

私はこの話を横で聞いて安心しました。この話の中で、私が提言したことが実施されていることを確認できたからです。

2018年、2020年、私に届いた声は?

2018年以降、当時私に届いた学童(複数)環境の質に関する代表的な声を紹介します。頑張っている支援員、学童事業者のご迷惑にならないよう、複数の声を集約しフィクション化(匿名性を高める)ようにしています。

現在は改善しています(もし今でもあるようでしたら近藤にお知らせください。)。

・(①保護者A)近藤さん!!うちの学童、長期休みに、ほとんどイベントがなくて、、学童に行きたくないともいうんです。調べてみるとイベントどころか、外にも出られない状態で・・・。長期休みなんで1日室内で過ごしています。外遊び、なぜできないんでしょうか?

・(②保護者B)トイレの時間が決まっているんです、、、この間、うち漏らして帰ってきてしまって、、娘も以来学童に行きたがらなくて、、、。調べたら「〇〇をやりたい」という子どもの意思はほとんど通じず、スケジュール管理、徹底されているようなんですよね、、

・(③保護者C)お迎えに行くと、「〇〇ちゃん、お迎えですよ」とハンドスピーカー(大きな音)で、呼ぶんです。あれにはびっくりしました。お迎えの遅い子は、あの音を何度聞くんだろう・・・

・(④保護者D)教室の4スミに監視員のように支援員が経っています。子どもたちがトラブルになりそうなら、支援員の人が笛を吹いて怒鳴って指導する、、、まるでプールの監視員みたい。学童は本当に家庭的な居場所なんでしょうか?

・(⑤とある支援員A)うちの学童、支援員の中に「おつぼね」さんがいるんです。その人がすべて他の支援員をアゴで指示していて・・とても雰囲気が悪いです。私もやめようと思っています

・(⑥とある支援員B)近藤さんのホームページを見ました。年1回、支援員が自分の保育を内省し、より良い保育に向けて反省するとあるのですが、近藤さんが掲げると現場は遠い状況ですよ・・どうしたらいいんでしょうか。

・(⑦とある支援員C)面接時に面接官に「学童保育の現場で優しく子どもなんて関わってなんかいられない。子どもをしっかり怒れますか?」問われて、びっくりしました・・・。

近藤は、学童保育の質向上に向けて何をしてきたのか

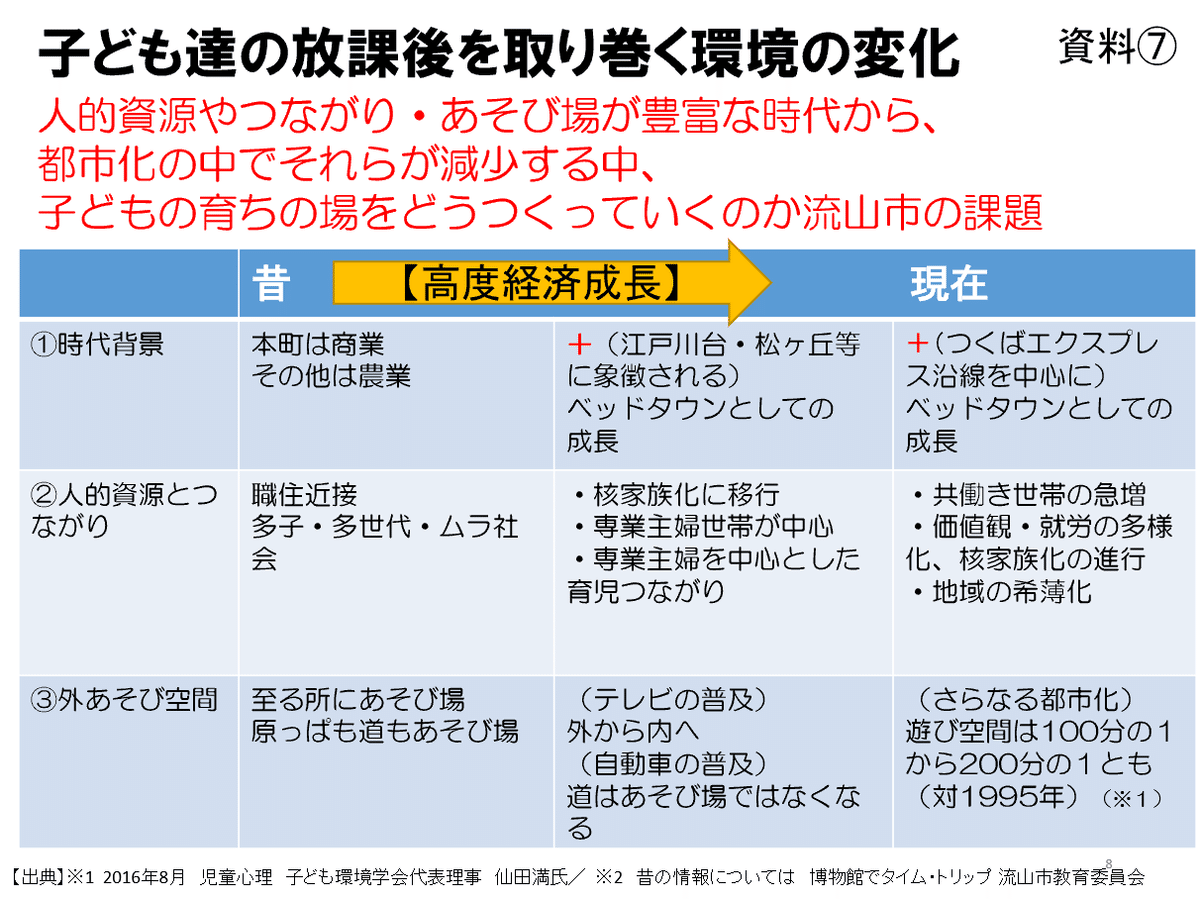

一般的に、子どもが急増している場合、行政側は「まずは量」となりがちです。学童保育事業は、午後から夕方という勤務体系からか、常に人員不足気味。国の補助も薄く、余裕がある事業とは言えないということから「質」の向上までは無理!という現場からの悲鳴の声も理解できるものです。

しかし、だからこそ「量も質も重要」という声を上げる必要があります。

私は、議会のみならず、あらゆる活動を駆使して、改善を求めました。学童については取り上げた数が多いので、少し長くなることをご了承ください。

デキタ①:支援員単位と支援体制をガイドラインに明記

2017年。児童が急増していることから、1学童施設が大規模になりがちです。そうすると、子ども同士の交差が複雑になり、保育の目が行き届かなくなります。それを防止するため、40人程度の単位で部屋を区切ること、資格のある支援員が配置されることを、ガイドラインで定義するように提案、実現しています「こちら (資格はp.23)」。

デキタ②:自己内省シートの導入、研修充実

2018年 指定管理者の満足度調査のアンケート項目を保育項目に変更を提案、2019年に実現しました。その他、支援員の自己内省シートの導入や研修など、質の向上に向けた取り組みを提案しています。

デキてない(進行中):2021年、見学会、作業療法士活用、その他、学童の質の向上の取り組みの実施状況確認

今期は、コロナ禍で学童保育の現場が疲弊していたこともあり、質の向上向けた取り組みを要望しにくい状況でした。しかし、一部の利用者から嬉しい声も届いたことから、コロナ禍であってもご尽力いただいた学童があったのだと嬉しくなりました。感謝申し上げます。

以下、直近の議会で確認した内容です。いずれにせよ継続的な確認が必要だと考えております。

①研修強化は実施されているのか(市職員、事業者経営者、学童支援員、補助員に対し)

⇒直近3か年で計7回実施。内容は、初任者研修(基礎知識の習得。事業者毎にやるのは大変なため)、障害児等の配慮を必要とする児童への支援研修、食物アレルギー研修、感染症対策研修を実施。

その他支援員としての必要な職業倫理の獲得や、発達や社会的配慮など特別な配慮を要する児童への対応についての研修を実施し、質向上に努めているとのことです。

②支援員会議、自己評価の実施状況は?

⇒国の振り返りシートを紹介し、個別面談で活用していることを確認しているものの、質向上に向けては市が主体的に確認している部分が乏しかったため、継続的な確認が必要。

③見学会の実施が拒まれているケースがある、おかしいのでは?(民間学童の入所検討は夏前)

⇒12月に、運営法人主催の学童クラブ説明会に実施しており、この日程で参加していただくのが原則ですが、可能な限り施設見学に応じるよう指導する。

④作業療法士の活用を検討を

学童の現場では「周囲が気になって宿題に集中できない子」「体が動いてしまい、周囲に迷惑をかけてしまう子」「なかなか気持ちを表現できない子」、こういった困難さがきかっけで暴れてしまう、などは少なくない頻度で発生する。作業療法士は、専門的な知見で子どもの困難さを見出し、声がけや、環境を工夫することで、困り感に寄り添い、育ちをサポートする専門家で、昨今その価値が見出され始めている。導入検討しては?

⇒課題は認識している。今後、発達障害等に対する研修を行うとともに、学童クラブでの対応方法について、ご提案のあった作業療法士の活用事例も含め、調査・研究に努めるということでしたが、令和5年2月28日に子どもの個人特性を踏まえた育成支援の研修が実施されました。。

そもそも支援員の方々の処遇改善は必要

学童保育の支援員の方々の給与については、生活できるギリギリか、それ以下ということが言われています。また多くが非正規職員の方々が支えてくださっています。

職種別職員1人当たり給与額

【月給で支払われる者】

○ 1人当たり給与(手当・一時金込)は、年額で270.3万円(平均勤続年数8.3年)

【時給で支払われる者】

○1人当たり給与(手当・一時金込)は、年額で76.2万円(平均勤続年数4.6年)

処遇改善のため国も「放課後児童支援員等処遇改善等事業」「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 」(こちら)実施してきました。

また「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」については、令和4年2月支給分~9月分は、国が全額補助、10月から令和5年3月まで 1/3ずつ(国、県、市))」となっています。これは議会からも処遇改善を継続的にあげてきたことから、補助制度の創設直後にスピーディな申請に至ったと思います。放課後児童支援員、補助員、事務局長に対し、3%程度(月額9,000円)の処遇改善が実現できています。

こういった事業は国:県:自治体で1/3ずつ負担する事業が多いのですが、子どもが多い流山市においては、財政負担も大きくなりますので、子どもの育ちは自治体の財政力に依存するものであってはなりません。子どもの環境の質向上に向けて引き続き声を上げていきます。

お子さんが通う学童は、親御さんがチェックを

学童は指定管理制度で事業者が選定されます。

選定結果は「こちら」で、事業評価と利用者からの満足度調査「こちら」です。選定は5年毎、事業評価と満足度調査は毎年実施されます。お子さんが通う学童の満足度調査は確認し、不明な点があれば事業者に質問されてください。不信感のある対応があれば、近藤にご連絡いただけますと幸いです。

近藤からのお願い

ここから先は

【読み放題・見放題】近藤みほのせきらら活動報告

私は議員=タウンマネージャーでありたいという目標をもって以下のポリシーで活動していますが、日々様々な葛藤もあります。 <ポリシー> ①自…

応援頂けると、他自治体への視察や研修費、専門家にアドバイスを求める、同じ思いを持つ議員さんに直接会いに行き対談する等、活動量を増やすことが出来ます。まっとうな政治を行うためのサポートよろしくお願いいたします。