脂肪肝になってSAKE DIPLOMA合格したはなし

ことの始まりは、かれこれ2年前。うさぎ年のうさぎを追っかけ赤湯温泉のお宿に滞在したとき。その時はワインを勉強しようとしていたので、ワイン検定のブロンズとシルバーを目標にしているって話をソムリエの方としながら食事にあったワインを選んでもらっていました。

お店の方にSAKE DIPLOMAを取得された方が何名かいらっしゃっていて、聞きなれないその名前の資格に心が少しときめきました。そして唎酒師との違いや飲食業界での位置づけの違いなども少し耳にしました。

SAKE DIPLOMAもワインエキスパートも同じ日本ソムリエ協会の呼称資格ということ、SAKE DIPLOMAは日本酒をテーマとした資格で10年ほどの歴史であることなどを調べたのですが、去年の目標はあくまでワインだったので、今年までとっておきました。

ワインから日本酒への落とし穴

日本ソムリエ協会は、ワイン検定の先にソムリエやワインエキスパート、SAKE検定の先にSAKE DIPLOMAを勉強のパスとして位置付けており、ワイン検定およびSAKE検定の合格者にはそれぞれワインエキスパート、SAKE DIPLOMAの試験申し込みの際に、たとえJ.S.Aの会員になっていなくとも会員価格(9000円程度一般よりも安い)で受験できるのだが、ワイン検定を合格した者は一般価格でしかSAKE DIPLOMAの試験を受けることができないのです。(2024年ルール、改定されるかはわかりません)

いやいやいや。ワインある程度勉強したから、ワインエキスパートになりたくないって思った自分からするとどうしたもんだという気分です。

ちなみに、たまたまなのかもしれませんが、検定のシルバーで同じ試験会場だった方がおひとり去年の時点で既にワインエキスパートで、その方が講師されるイベントの集客が悪いとグループラインで「この日渋谷に来れませんか?(有償イベントなんで課金するけどな)」みたいな連絡してくるのとか、別の方が今年独学でワインエキスパートになっていてその体験記をFacebookで(どやどやって感じで)書いていらっしゃったのですが、もう、そういうコミュニティとか雰囲気とかグループとか体験記とかさぶいぼ出るんで、自分にはちょっとワインの世界は無理でした。

勉強のはじまり

今年は、年が始まってからすぐに、SAKE DIPLOMAを受ける気満々で、テイスティンググラスやテキストをメルカリで購入して勉強を開始したものの、ソムリエ試験とは違い、問題集なども出版されておらず、独学ではちょっと難しそうだったので、素直にスクールに課金してオンラインの講座を受講することにしました。

私はそこそこ脳みそが固まっている年齢なので、暗記物がものすごく辛くて勘所がわからないと勉強が楽しくない、楽しくないと続かないというところがあって、正直とても苦労しましたが、オンライン講座と一次対策の予想問題集のおかげで少しは楽になりました。

飲食業界に勤務されている方が対象なのか、木曜の夜に開催されるオンラインクラスは、19時から21時と21時半にはベッドに入る朝型の私には結構つらい時間帯の設定ではありましたが、欠席することなく出ることができました。

何より、テイスティングの練習。日本酒は4合瓶や一升瓶での販売が多いため、少量を多種類、テーマ別にブラインドで入手するのはかなり難しいですが、オンラインクラスの教材のおかげで、いろいろな種類の日本酒や焼酎、泡盛をテイスティングすることができました。

日本酒は、テイスティングの勉強が終わると、毎回美味しくいただいたので、脂肪肝の原因のひとつだと思われます。焼酎や泡盛はまだ残ってて、ゆっくり消費していこうと決意しています。

1次試験の勉強と失敗、リカバリ

1次試験はCBTで行われるのですが、私は2回受験できる申し込みをしていました。正直、2回受験できることに救われました。1回目は試験が開始されてすぐ、オンラインスクールの講師の煽り(合格者の人数を聞いてもないのに、グループLINEで連絡してくる)に負けて、勉強が足りてない自覚がありつつ早々に受験し、案の定不合格でした。

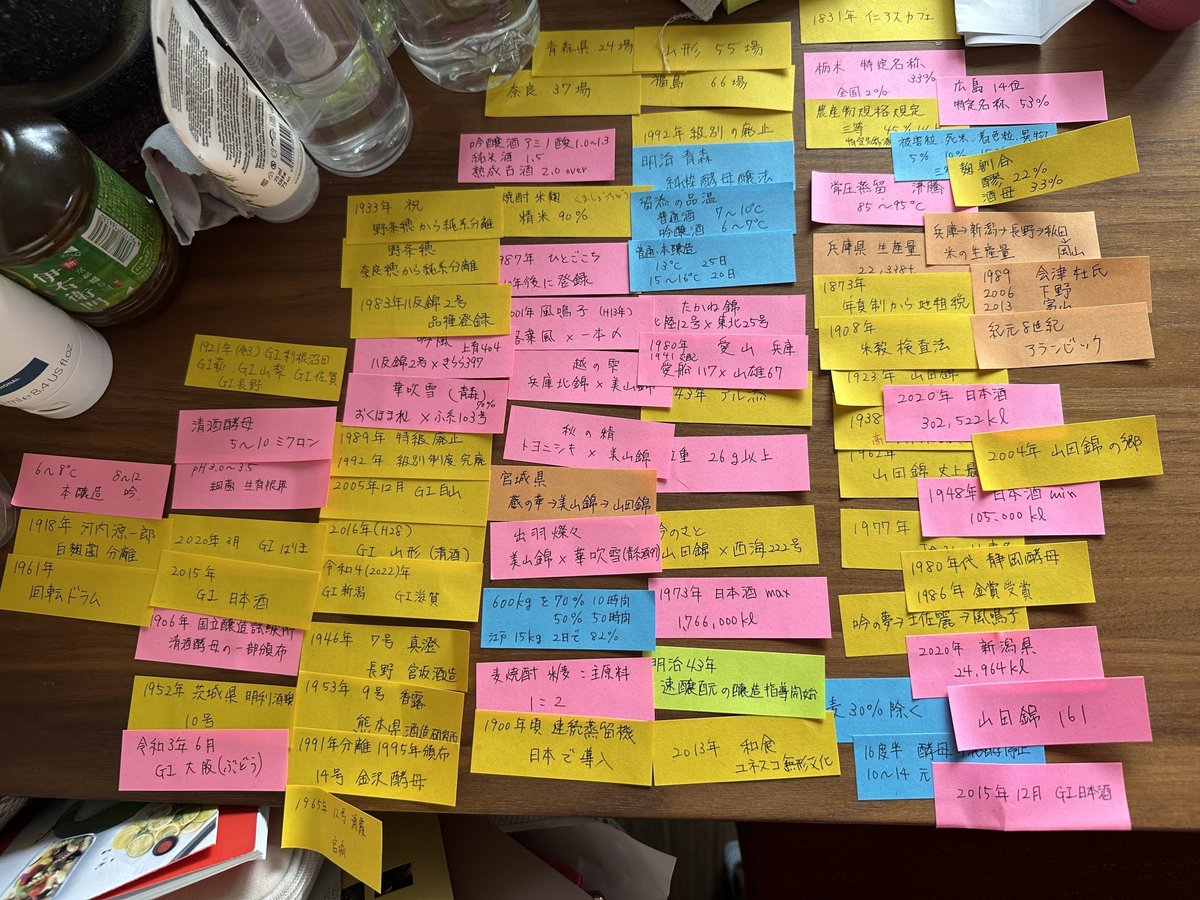

2回目はそれから3週間じっくり勉強して、切羽詰まって間違えた問題や暗記はすべて付箋に書いて貼って覚えるっていうのを繰り返し、8/25に試験を受けなおして合格することができました。

正直、年号とかロゴもないし、ときめかない内容が大半だったりしたので、学生の頃に覚えた日本史の年号の間に当てはめて時系列を整理し、出来事を覚えるようにしていました。

例えば、第一次世界大戦のあとに竪型精米機、第二次世界大戦の直後に日本酒の課税生産量が最低になどなど。

酵母の号数は新宿高島屋に櫻正宗さんが来てたので1号酵母はがっつり覚えてましたが、そのほかが覚えづらい。9号のく=熊本、香露酵母とか、7号真澄宮坂酒造(酒の名前と酒蔵の名前が違う)とか14号金沢はもはや金沢に関係するものは忘れるもんかという意地で覚えてた。

準備の貯金が効いてきた2次試験

2次試験はテイスティングと論述。テイスティングは1次試験の勉強の時から並行してやっていたので、なんとなく出てくるキーワードやそれに沿った香り、米の磨き具合などが、体調がいい時には合うようになっていました。ところが、2次試験はテイスティングだけではなく、論述対策もしなければならないのに9月は忙しくて時間があまり取れませんでした。

1次試験に合格したのが、既に8月後半だったので、このタイミングから2次試験対策をはじめていたら、全く間に合わなかったと思います。

テイスティングは自分の味覚と嗅覚を磨くロングスパンなトレーニングになることが容易に想像がついていたので、普段から、酒蔵さんが上京して開催するインストアの試飲会やポップアップイベントでの即売会などでテイスティンググラスではないものの試飲を少なくとも月に2回ぐらいはやっていました。

論述対策のために、作文ノートを買ったのにひとつも使わず。論述は時間が限られているので、テーマに沿って説明から意見や展望を述べる必要があり、200文字を書かなければいけませんが、想定テーマを一通り作文しておいとくストック方式が使えなかったので、当日考えて書き連ねました。正直、ここの勉強不足は遥か昔の受験勉強でやったことと1次試験対策のため何度も何度もテキスト内を反芻したことの貯金に救われたように思えます。

いざ試験本番。当日は平日だったので年休をとって向かいました。オンライン講座の講師の方は例年会場だった目黒雅叙園でリハーサルイベントまで企画してくださいましたが、当日は高輪プリンスのパミール、仕事で何度か宴会場に行ったことがある施設で開催されました。そして事前情報とは違って、照明も蛍光灯に近い白さだったので宴会場の黄ばみとかもなく、色を適切に判断することができたように思います。

テイスティングは、運よくわかりやすい組み合わせだったのかなという印象でした。近年の試験傾向から自分が一番好きな生酛・山廃系が出ると思っていたのでその通りだったし、セルレニン耐性酵母や吟醸系も出そうな感じだったのもよかった。論述は準備不足を感じましたが、兎に角自分の感覚と脳みそ信じて書きなぐりました。普段手書きしないので、結構手が疲れた…

そして、合格発表

発表まで、受からなかったら来年も2次試験だけでも受けようと思っていたのと、準備不足の論述をちゃんとやろうなんて思い始めておりましたところ、まさかの合格。とっても嬉しかったです。

今後は、脂肪肝の解消=休肝日の増加と食生活の見直しをしながら、来年は何を勉強しようか考えようと思います。ここ数年、仕事と関係のないテーマを1つ勉強するようになってから、少し自分が変わってきたように感じるので、これからも成長していきたいと思います。