コロナ禍中の身体 その1ーー 中間報告

スペイン風邪の100年前と比べて、いったい、身心の何が同じで何が違うのか

100年前といえば、あらためて振り返るとまさに” 革命期 ”、大変動期でした。相対性理論、量子力学などの物理学革命、フロイトの精神分析。ヘンリー・フォードの大衆自動車、ライト兄弟の飛行機などに始まる交通革命。第1次世界大戦、ロシア革命。映画、レコードやラジオの大衆化、ピカソ、デュシャンなどのモダンアートの開花。

激動の流れの中で、夏目漱石は、常に進歩し続けることが人々の脅迫観念になっていく ” 近代の不安 ” を中心テーマに小説を書きました。漱石自身が得もいわれぬ不安に苛まれていたということでもあります。第1次大戦(=「スペイン風邪」大流行)の前年、1916年に亡くなりました。

それから100年 ” 漱石の不安 ” は古びた感じがしません。ただ今日のほうが日常の中に常に ” 漠とした不安 ” を、より多くの人がより深く抱えていると思います。

そこに ” コロナ ” がいきなり現れた。

今日の社会のシステムは100年前と比べて巨大かつ精緻、スピードと効率化もはるかに進んでいるといえます。今の医療と比べると100年前はほとんど ” 丸腰 ” です。にもかかわらず、未知のウィルスへの対処法(マスクと隔離)については今と100年前、ほぼ差がありません。

100年前の日本の人口は、今の半分弱の5500万人ほどですが、「スペイン風邪」によって、40万人ほどが亡くなったといわれています。とんでもないパンデミックです。

その後、60年ほど前の「アジア風邪」では、日本で幼児、高齢者を中心に超過死亡数2万4000人(世界ではアジアを中心に超過死亡数200万人以上 )といわれています。私にも、なんとなく学級か学年閉鎖で、学校が休みになって、遊び回って楽しかったという記憶があります。小学1年生のころですから、幼くて何が起こっているのか分からなかったのか?

それにしても「家にいておとなしくしていろ」と言われたような記憶はありません。冷戦下で大気中の核実験が何度も行われ、「放射能が降ってくるから、雨に当たるな」と学校で教えられたころでもありますが、「放射能の雨だ~」といいながらわざと雨に当たったりして遊んでいました。核にはもっとも敏感な国だったはずなのですが、のんきなものだったと思います。

戦後まもなくのころでもあり、死が今よりずっと身近でした。多くの場合自宅で亡くなる。人工呼吸器などはないわけで延命手段がほとんどない。だから、死は諦めるしかないことが多く、不安になる余地(暇?)もそれだけ少なかったのではないかと思います。

今日、命の ” 重さ・大切さ ” という感覚そのものも、100年前よりもだいぶ強いと思われます。このこともやはり不安を増幅する要因になっているでしょう。情報化社会といわれますが、新型コロナに関しては未知のことが多すぎて、不確実性(リスクの計算そのものができない)が高いために、当然不安は高まります。

一方、情報が多いほど安心できるかというと、むしろ情報が多いほど逆に、もっと不安になります。これは日々情報にさらされている多くの人が体感していることです。私たちはどうしても、不安 ↔ 情報依存の悪循環に陥ります。このジレンマを私たちの身心は生きているわけです。一部ではマイナス情報を拒否して、とにかく「大したことはない」と、” 逆張り ” 行動にでる人もいます。これも無知というよりは、不安の裏返しというべきでしょう。不安が本質です。

不安と不確実性は、システムが高度化、効率化するほどむしろ高くなるように見えます。ほんのわずかのほころびが連鎖的崩壊につながる。リーマンショックがそうでしたね。本来リスク回避ためのものだった金融技術が、システム崩壊を生んだのも皮肉でした。不確実性と「いつどうなるかわからない」慢性不安は、高度に効率化されるほど、抱えざるをえないのだと思います。

100年前のヨーロッパ諸国は第1次大戦中混乱の最中で「ロックダウン」もクソもなかったと思われますが、日本では40万人が亡くなったにも関わらず、むしろ” 戦争特需 ” で景気が良くなりました。それに比べると、今日のコロナ禍が経済におよぼす影響は、100年前よりスピードも速く、はるかに大きいと思われます。世界全体が効率よく不可分にシステム化されているだけ、あっという間に世界経済がシステムダウンしてしまいました。

社会の中に、遊び、いい加減さ、無駄、無意味、無能(=多様性?)を抱えている方が、安心と安定につながる。” 無用の用 ” これは2千数百年前の中国戦国時代からの老荘思想の知恵です。本来、隙間・遊び・ゆるさの中に安心の本質があるのだとあらためて思います。

不安を抱えた身体=ヒリヒリする胸(=膻中)

100年前の身体と今の身体、生物学的には変わっていないでしょう。しかし環境が変化すれば、それに適応する身体のバランスのとり方、感受性は変化します。

この40年間、整体の現場で身体の反応を観察し続けてきたわけですが、その中でとくに目立ったのが胸の真ん中(膻中)を中心に身心の反応が過敏化してきたということです。

胸の真ん中(膻中というツボ=胸骨が少し出っ張っているところ・男性なら乳首の間)が、不安の渦中にあるときは敏感になって、触れるとヒリヒリします。まさに今、” コロナ禍 ” の渦中では誰もがピリピリしているわけです。

膻中は同時に、対人的な距離感のセンサーとしても働きます。この数十年の間に、人と人の間の距離感はすでに大きく変わりつつあったと思います。例えば、行列している人と人の間の距離のとり方は、60年前私が子どもだったころには、今よりもずっと近かったという記憶があります。

今では死語ですが、行列には「横入り」というものがあった。ちょっと前の人との間が空いているとその間にちゃっかり入り込む人がかならずいる。うかうか並んでいられなかったのです。近年では(コロナ前でも)、昔ならすぐに「横入り」されるような間の空け方が普通になっています。

前に並んでいる人との距離のとり方は、人によっても違います。駅のホームなどで並んでいる人たちを横から観察していると、他の人が間を簡単にすり抜けられそうな感じに距離をとっている人が必ずいます。目の前の人との間の距離は意識してとることもありますが、基本的に無意識的です。胸のセンサー(=膻中)が敏感な人ほど、人に近づくときに圧迫感を感じやすいのです。

つまり膻中が敏感なほど、無意識に人との距離を遠めにとるわけです。これは人間関係の距離感でもあります。とくに若い世代ほど、近い関係、濃い関係を「熱苦しい」と感じやすくなっているのです。人間関係はデリケートになり、若者同士が激しく議論して喧嘩をしたりしながら、熱い友情が生まれたりということも、世代が若くなるほど少なくなりました。昔は若い世代ほど熱くなりやすく、年長者がなだめるというのが基本だったのですが…。

そこにきて、いきなりの ” コロナ禍 ” 。この敏感な ” 距離感 ” =膻中を中心とする身体の過敏化がさらに加速されることになりそうです。

2年前からの血海の反応(=下腹集中と身心の安定化)の高まりと ” コロナ環境 ” 中の胸椎11番( + 曲池)の反応( = 身を護る & 過剰反応を鎮める )の高まり

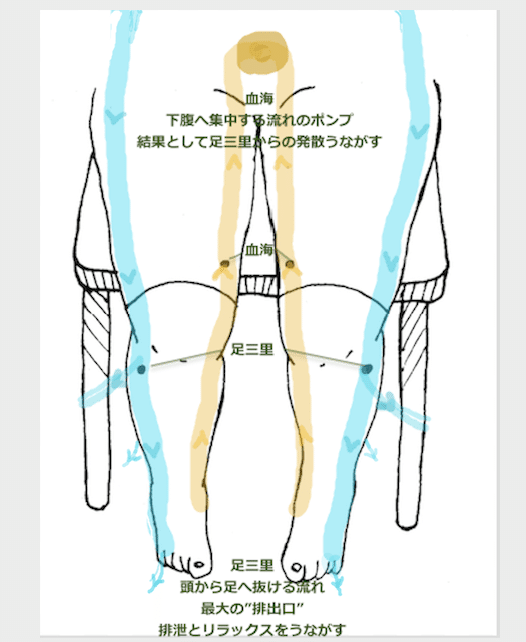

身体はある程度の幅をもってバランスを維持しながら、細胞レベルでも全身レベルでも解体と再生を常に内包して変化(成長・老化あるいは環境への適応)し続けていて、その大切な要になるのが足三里と考えております。一方、血海は骨盤を引き締め、下腹を温め、集中・安定を促します。

対照的な働きをする両者です。その位置も膝を挟んで点対称の位置にあります。しかし互いの関係は、対抗的というよりは相補的なものです。

足三里が発散・流動化を促すと、その途上では様々な症状が生まれもしますが、身心はリラックスに向かい、骨盤がゆるみきりリラックスしきると、呼吸は深くなり、全身がリセットされて骨盤も一転して引き締まります。この引き締まるときに発動するのが血海なのですが、足三里がよく働いてくれた場合ほど血海も働きやすくなり、逆もまたいえます。この数年の身体の動静を見てくると、両者の活動が同時に高まることも珍しくなくなっています。

(2018.11.19. note 「身体という前線 足三里と血海を中心に~2000年代環境変動の中で」)

2000年代、激しくなる気象変動・地殻変動・社会変動の中で、変動に適応しようとする私たちの身体は、リラックスと排泄を促す足三里と、集中と安定性を高める血海とが、どちらかが優位になったり、補い合ったりしながら高い反応を示してきました。

昨年2019年は春に活発化するべき足三里の反応がはっきりせず、今年の春もはっきりした反応をしませんでした。一方、血海は2018年の5月以降、季節を超えて2020年の現在6月になっても、ますます高い反応をしています。

なんのために血海の反応が高いままなのか、ずっと考えておりました。コロナ以前には、気候変動の激しさに対して身心を安定させようとする反応かな~と思っていましたが、コロナ禍の今は、この激動に対する(予期を含む)本能的身構えかと思うようになりました。ということは、まだまだ血海の ” 頑張り ” は当分続くということになると思われます。

血海は「縁の下の力持ち」なんですが、この数ヶ月何度もtweetしてきた胸椎11番(曲池と連動)は、身体の過剰反応としてのアレルギーや不安・パニックなどに即応して、安定させるように集中度を上げ下げするように機能します。

集中のスイッチが入ると胸椎11番が持ち上がって上の胸椎10番とくっついて硬くなります(第11肋骨も第10肋骨にくっつく)。ちょっと気がゆるむと右側だけゆるんで左側の緊張が取り残され、肋骨の左横の一番下(11肋骨先端)に触れると、硬くピリッと痛みます。

この左右の差が大きくなるほど、疲れを感じたり、いらいらしたり、どこかが痛くなったり、様々な症状が生まれやすくなります。社会的緊張感が続くかぎり、胸椎11番は懸命に働くことになるでしょう。ここを少しずつ休めるということが、私たちにとって、ここしばらくをしのぎ切る鍵になりそうです。

ストレスが慢性化すると、普段無意識にやっている胸椎11番のリセット法=” 伸び ” を知らないうちにやらなくなってしまいがちです。思いついたら、とにかく思い切り ” 伸び ” をしておくのも良い方法です。

身がまま整体 / twitterより

2020.2.14.身がままリポート

<身がままリポート20/2/14・2/2>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) February 14, 2020

「新型ウィルス」、感染しないことが第一ですが、結局一番の頼みは自分の身体ですね。あらためて「上虚下実」=頭や胸の熱を発散して下腹を温める=身体の最適化の基本が大切に思われます。 pic.twitter.com/Gmyw71Wt6U

2020.3.6.身がままリポート

<身がままリポート20/3/6・1/1>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) March 6, 2020

” コロナ禍 ” ピリピリした空気が広がっています。テンションが上って強気になる人、不安でパニックになる人、反応は随分幅がありますが、いずれにしろ必要なのは落ち着きでしょう。もう2年近くも続く血海の強い反応は、”落ち着こう”という身体の声だと思います。 pic.twitter.com/y5rbjTXL5l

2020.3.13.身がままリポート

<身がままリポート20/3/13・1/1>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) March 13, 2020

9年前の今ごろも、先が見えない不安のただ中にいたのを思い出します。ショックから身を守る反応をする胸椎11番に疲れが出て、硬くなる人が多くなってきました。弾力をつけてリラックスしやすくしておきたいです。 pic.twitter.com/zbDVjvShho

2020.3.20.身がままリポート

<身がままリポート20/3/20・1/1>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) March 20, 2020

身体がつねに ” 警戒態勢 ” になっていて、無意識のうちに胸椎5・11番を中心にちぢこまっています。せめて眠る前にはリラックスしておきたいものですね。腰椎5番→ 胸全体をゆるめる一番シンプルな方法です。 pic.twitter.com/LIUQ6ADNAl

2020.3.27.身がままリポート

<身がままリポート20/3/27・1/3>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) March 27, 2020

身体を護る態勢、戦う態勢をとると胸椎11番がオンになって持ち上がり、同時に斜角筋も縮みます。日常生活では伸びとあくびをすることでリセットしていますが、緊張が慢性化する、とかえって伸びをしなくなります。 pic.twitter.com/ZZSczhuqel

<身がままリポート20/3/27・2/3>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) March 27, 2020

意識的に伸びとあくびをしてリセットしておきましょう。 pic.twitter.com/08wghZ25c8

<身がままリポート20/3/27・3/3>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) March 27, 2020

” 伸び ” は気分を変えます。気合を入れたいときも、ゆるみたいときでも、大丈夫です。とりあえずそれぞれのスタイルで ” 伸び ” をしておきましょう!背骨を反らして、肩甲骨を寄せて上げる。というのが基本ですね。あくびもついでに思い切りしておきましょう。 pic.twitter.com/3ZjPGJiYH2

2020.4.3.身がままリポート

<身がままリポート20/4/3・1/2>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 3, 2020

花粉症が軽い人が多く、例年しばらく沖縄に避難するような人でも「軽い」といいます。これもコロナショックの影響か? 胸椎11番がONで、交感神経も興奮している結果でしょう。3.11.の時は連休ころまで症状は軽く、例年楽になるはずの連休明けに ” 復活 ” しました。

<身がままリポート20/4/3・2/2>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 3, 2020

これまでもいくつか胸椎11番に弾力をつけて機能しやすくする方法をご紹介しましたが、環境の緊張に直接に反応する胸椎5番もゆるめておきたいです。胸部反応点と曲池に軽く触れておきましょう。 pic.twitter.com/Us73xVT7MC

2020.4.10.身がままリポート

<身がままリポート20/4/10・1/3>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 10, 2020

日常が蒸発しました。当たり前に身をゆだねていた空間が、牢獄のような身動きのとれない空間になってしまいました。萎縮した胸椎11番の動きを回復し、リラックスの起点を生む体操です。繭のような柔らかな空間に身を包まれる感覚をイメージしてみましょう。 pic.twitter.com/Pfa1GI4tDj

<身がままリポート20/4/10・2/3>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 10, 2020

動画の中では、動作と動作の間が短めになっていますが、ゆったり間をとって背中と床の間気持ち良いフィット感を味わっていただきたいと思います。コツは脚を投げ出すときの”投げやりな ” 脱力 です。 ” 籠城生活 ” に一時の息抜き!

2020.4.17.身がままリポート

<身がままリポート20/4/17・1/4>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 17, 2020

ふだんよりもずっと大きな緊張下で働き続けなければならない方たち、一方で ” 籠城生活 ” を続けなければならない方たち、重苦しさを少しでもゆるめられたらと、4月10日にいきなり始めました ” ひとり整体 ” 動画プロジェクト。

<身がままリポート20/4/17・2/4>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 17, 2020

今回は身心のリラックス、リセットの基本の ” き ”「脚上げ 脱ストレッチ」です。https://t.co/8UPdp8H9Kd (「脚上げ 脱ストレッチ」)

<身がままリポート20/4/17・3/4>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 17, 2020

先週の「胸椎11番の疲れとり体操」に続けてやっておくとより効果的です(あらためてキャプション付きの動画もアップしました)。https://t.co/zK9BKbXs73 「胸椎11番の疲れとり体操」(キャプション付き)

2020.4.24.身がままリポート~基本ゆらぎ~

<身がままリポート20/4/24・1/6>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 24, 2020

集合的興奮・緊張の日々が続きます。身体は ” 緊縛 ” 状態、どうしても姿勢のゆらぎ(=リラックス体勢)が失われます。” 緊縛 ” を自分で解くためのゆる~いメソッド= ” ゆらぎ~ ” をご紹介していきます。

<身がままリポート20/4/24・2/6>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 24, 2020

姿勢は常にゆらいでいます。姿勢ゆらぎは呼吸や心拍、胃腸の動きなど、内臓的動きから生まれます。ストレスがあるとゆらぎが抑えられてギクシャクし、身心の働きも不安定化します。姿勢ゆらぎが静かになめらかになれば身心は落ち着きます。https://t.co/YuykYs6p17

<身がままリポート20/4/24・3/6>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) April 24, 2020

この「基本ゆらぎ~」だけでも、十分気持ちよくなります。ご感想、ご質問などいただけば、それに応じながら、ここからさらに細部を磨いて、熟成さていきたいと思います。https://t.co/EzYmIzxNpA

2020.5.1.身がままリポート

<身がままリポート20/5/1・1/4>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) May 1, 2020

血海(=下腹に気を集中するポンプ)の反応が高まり、身心の安定を支え続けて丸2年になりました。このところ、ますます健気に働く血海。感謝したいですね。膝の上の内側に手を置いておくだけで、とても良く反応してくれます。

<身がままリポート20/5/1・2/4>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) May 1, 2020

血海の2年以上にわたる高い反応は、気候変動の激しさに対応しているのかと思っていましたが、どうやら ” コロナ禍 ” に対する身体の予感、準備の反応だったようです。これからも当分さらに高い反応を続けることになると思われます。 pic.twitter.com/6lkkoTT6Tz

2020.5.8.身がままリポート

<身がままリポート20/5/8・4/4>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) May 8, 2020

曲池に軽く触れると胸椎11番に響いて、固着(ストレス疲れ)がほぐれ、ゆらぎやすくなります。ゆらぎを感じていると、さらにリラックスが深まります。曲池・胸椎11番の共鳴 + ゆらぎ~の ” 合わせ技 ” 体感してみましょう。https://t.co/YKx63L6Cih

2020.5.14.身がままリポート

<身がままリポート20/5/15・1/3>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) May 15, 2020

長く続くストレスの中で、少し気がゆるむと、右半身だけがゆるんで、左右の緊張の差が大きくなりなります。緊張と興奮で抑え込まれていた疲れが表に現れて、いろいろな症状がで出やすくなってきました。 pic.twitter.com/YVPEI58Cti

2020.5.22.身がままリポート

<身がままリポート20/5/22・2/2>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) May 22, 2020

リラックスするということは、身の周りの空間に身をまかせるられるということですが、コロナ禍の中では、”気をつけ!”状態です。そこで、固まっている身体を、周りの空気に寄りかかるようにしてみると、ゆるみやすくなります。https://t.co/m2kMCbAg0U

2020.5.29.身がままリポート

<身がままリポート20/5/29・1/3>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) May 29, 2020

そろそろ梅雨。湿度が急に上がると、腰椎3番が固まると同時に、ふくらはぎ内側の上の方(とくに左)が硬くなります。ふわっと触れて気を通し、できれば脚湯もして、少し汗が出るとむくみやだるさがスッキリします。 pic.twitter.com/b8ZAkZ7ust

2020.6.5.身がままリポート

<身がままリポート20/6/5・1/1>

— 身がまま整体 気響会 (@migamama_bot) June 5, 2020

胸椎11番の左が硬い傾向は続きます。梅雨モードになって、腰椎3番が硬くなり、腎臓に熱がこもり、脇腹の力が抜けやすくなっています。伸びをしながら、大きくねじって脱力すると、首・肩の周りがゆるみ、胸椎11、腰椎3番に弾力が生まれやすくなります。 pic.twitter.com/s95zX9tXOE