出生届の書き方✏

赤ちゃんのご誕生、おめでとうございます!

赤ちゃんのお名前をつけ、戸籍を作る出生届。こちらを提出すると、子がパパとママの戸籍に記載されます。こちらを届け出ることで、法律上、子どもが生まれたことが認められ、国民として認められます。

出生届の書き方には意外と難しいルールや書き方があります。

是非参考にしてみてください💓

出生届ってどんなもの?

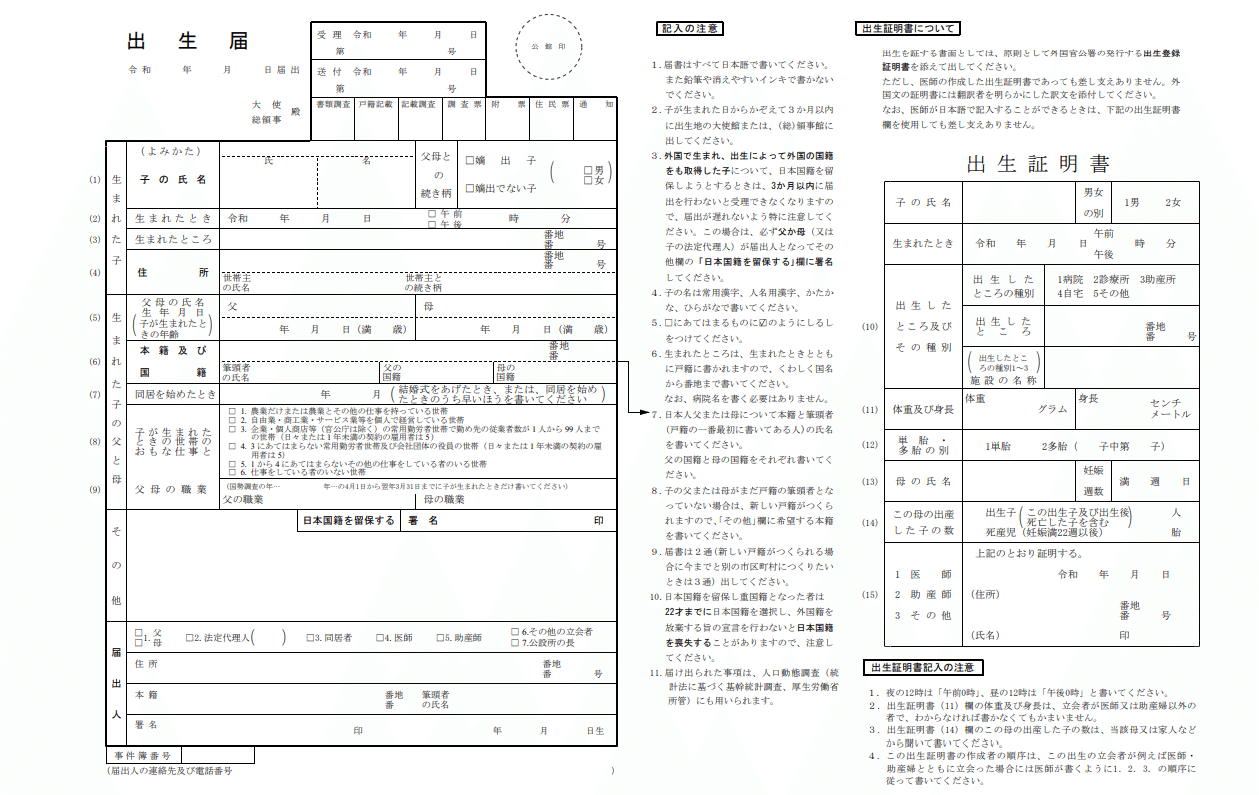

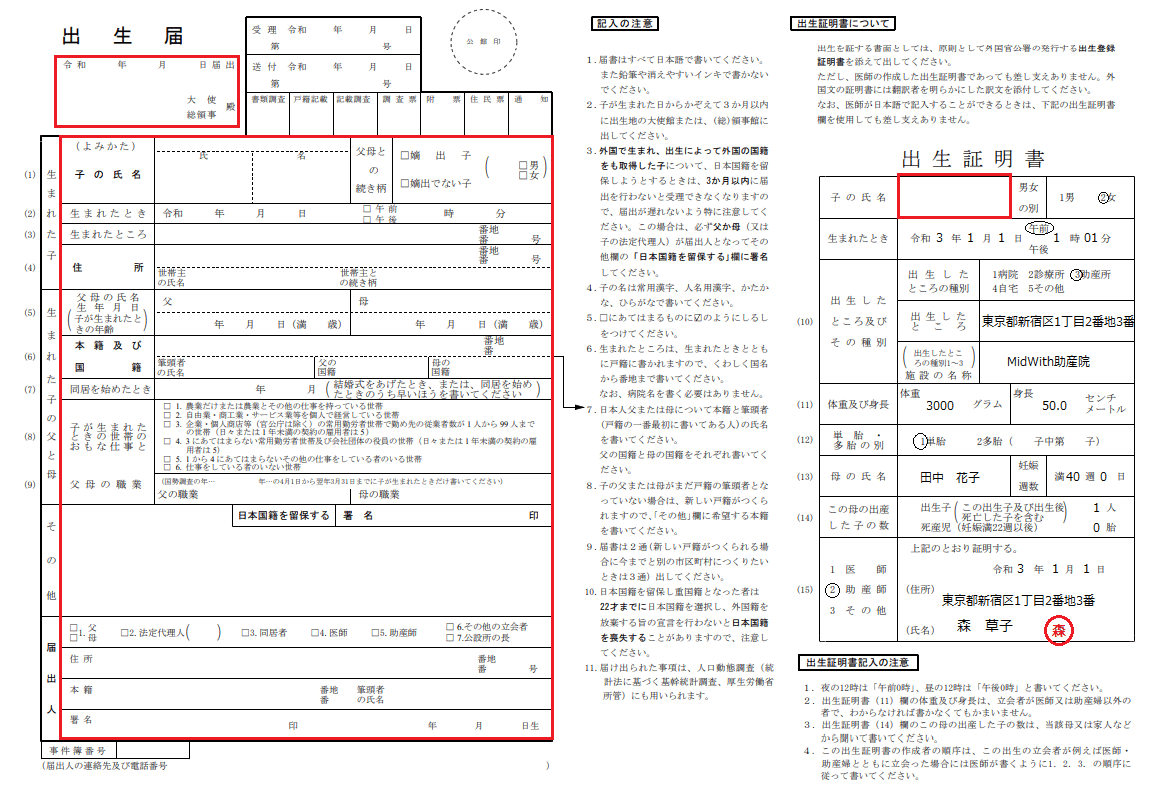

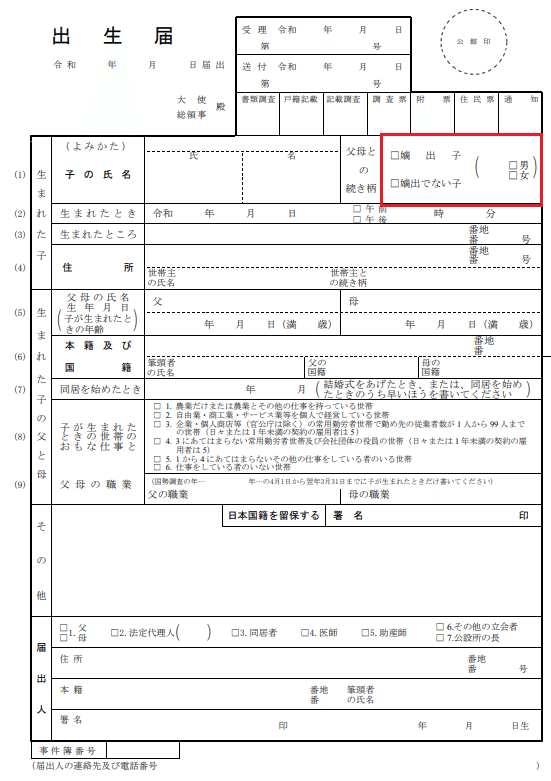

出生届は出生証明書と一体型のA3サイズの紙です。

向かって左側が【出生届】、右側が【出生証明書】となっています。

出生届は役所でも入手することができますが、出産する産院で用意してくれる場合が多いです。

産院で渡される場合には、右側の出生証明書の部分が記入された状態で渡されます。

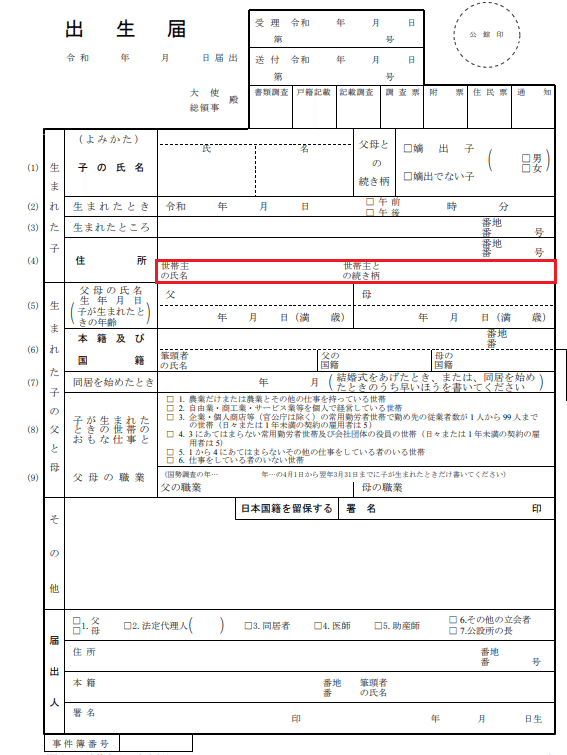

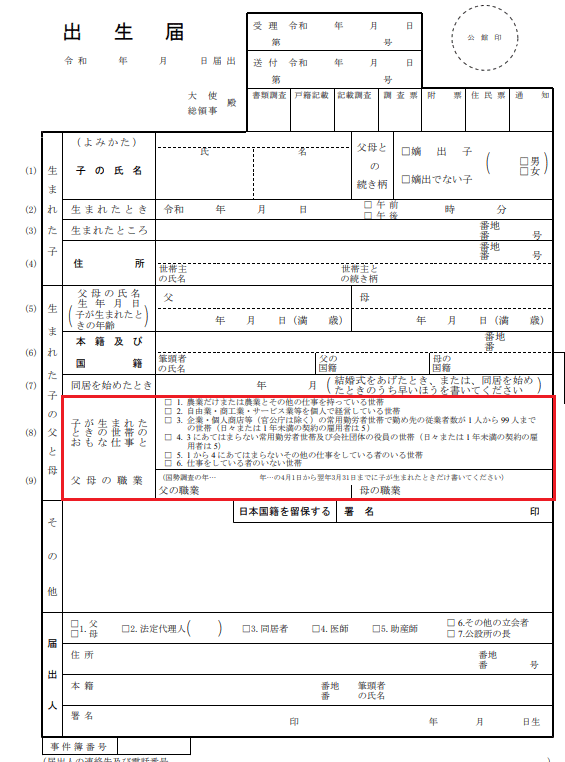

ママやパパが書くのは、左側の出生届の全ての項目と、右側の出生証明書の一番左上にある【子の氏名】という欄です。下の赤で囲んだ部分です。

確認と準備

の前に!出生届をもらうときに必ず確認してほしいこと!

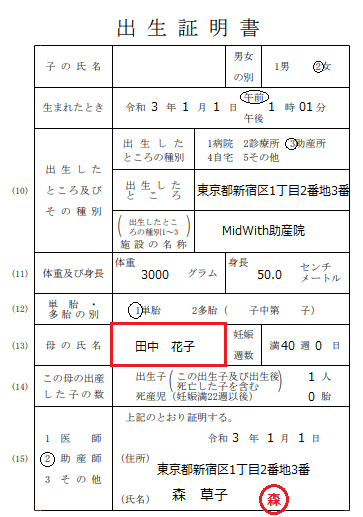

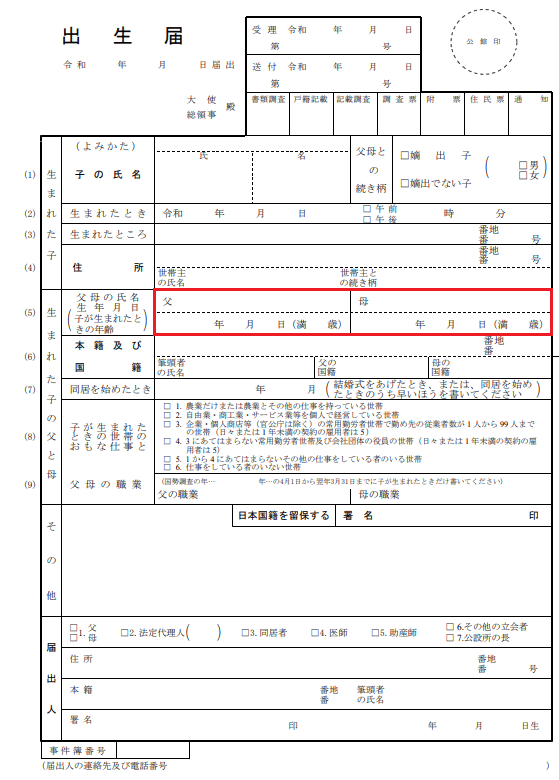

それは出生証明書の【母の氏名】の部分↓↓

この【母の氏名】は戸籍に登録されている漢字と同じでなければいけません。漢字が異なると出生証明書が受理されないことがあります。

旧漢字や〈辺〉〈高〉など細かく異なる部分がある、種類が多い漢字の場合には特に気を付けてください。

パパやママが海外の方で大使館などに英文の出生証明書の提出が必要な場合には、産んだ産院に相談し、発行してもらうことができます。

必要書類は国によって異なるので、各大使館や領事館に確認してください。

【用意するもの】

書く時に住所や本籍、筆頭者を正しく記入する必要があります。これらは住民票に載っています。事前に取り寄せておくといいでしょう。

出生届は正式文書ですので、消えないボールペンで記入する必要があります。フリクションは使えません。

さぁ、では書いていきましょう。

【子の氏名】

戸籍に登録されます。はっきり見やすく書きましょう。

苗字はママの戸籍に登録されている姓の漢字を正しく書きましょう。

名前には決まりがあります。使える文字は

常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ のみです。

詳しくは法務省のHP「子の名に使える漢字」を参考にしてください。

【よみがな】は戸籍には登録されませんが、住民票の登録に必要です。正しいひらがなを書きましょう。

もし離婚後300日以内に出生した場合、結婚していた時の姓を記入します。

結婚していた時が夫の苗字だった場合には元夫の姓ということです。

(民法上、実際がどうであろうと元夫が父親ということになり、夫の戸籍に子が入る形となります。)

【父母との続き柄】

夫婦の婚姻関係がある場合or離婚後300日以内の場合➡☑嫡出子

婚姻関係がない男女から生まれた場合➡☑嫡出でない子

にチェックします。

()の中の男女の前の空欄には、赤ちゃんが男女別で何番目の子かを書きます。

男の子➡長、二、三、四 ...... ☑男

女の子➡長、二、三、四 ...... ☑女

と書きます。

子どもは2人目でも、男女別で何番目かを書きます。

例)2人目の子ども 1人目は男の子、今回の子は女の子 の場合

( 長 ☑女 ) となります。

嫡出子ではない場合、パートナーの認知の有無に関わらず、ママにとって男女別で何番目の子かを書きます。

そして難しいのがステップファミリーの場合...

例)お互い再婚同士

父には連れ子が1人(男の子)

母には連れ子が2人(男の子と女の子)

結婚と同時に父と、母の連れ子2人を養子縁組した

今回は2人の子で女の子 の場合

( 長 ☑女 ) となります。

父の連れ子が長男、母の連れ子2人は父にとっては養子なので、この何番目の子かの数に含まれないんです...

上の子が亡くなっている場合やステップファミリーの場合に起こる法律の壁。これだけ多様化を認めるって言われている社会なのにな...

【生まれたとき】

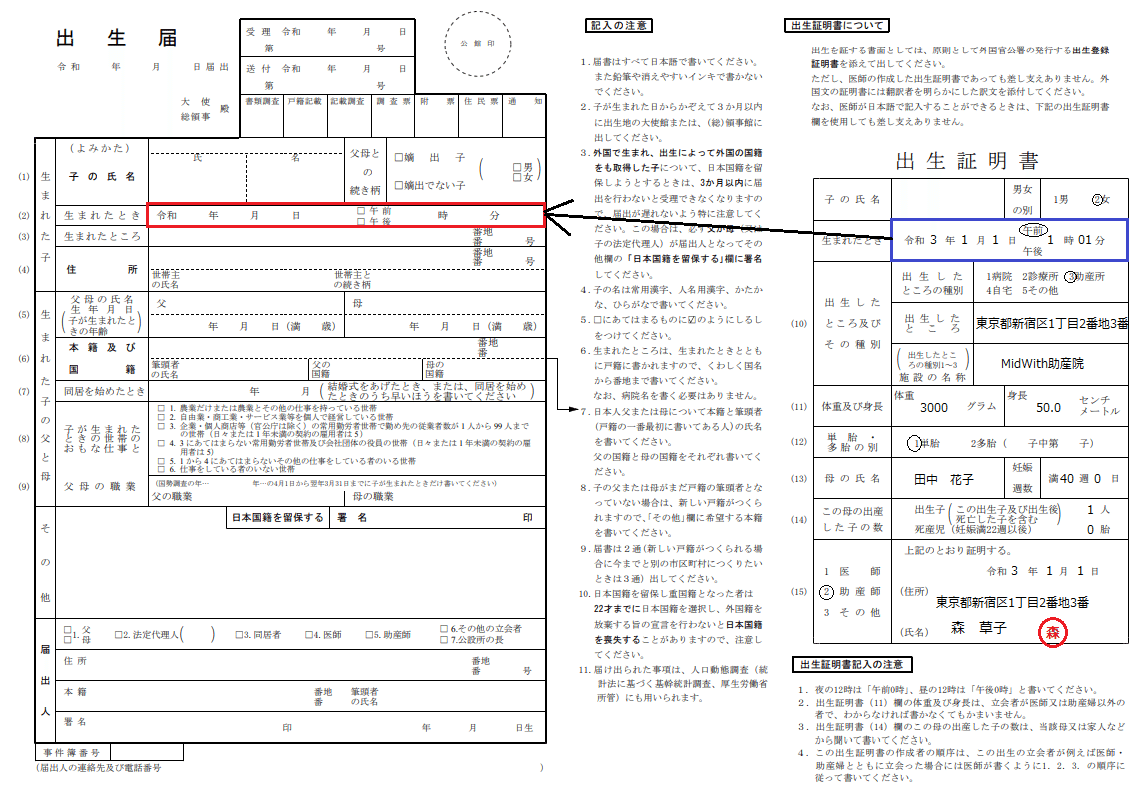

【生まれたとき】は出生証明書に記載されている通りに書きます。

【生まれたところ】

【生まれたところ】も出生証明書に記載されている通りに書きます。

「番地」 「番」 「号」の表記が不要な場合やその後ろの空欄が狭くて狭くて書けない場合には、「番地」 「番」 「号」を二重線で消し、前の空欄に記入しても構いません。

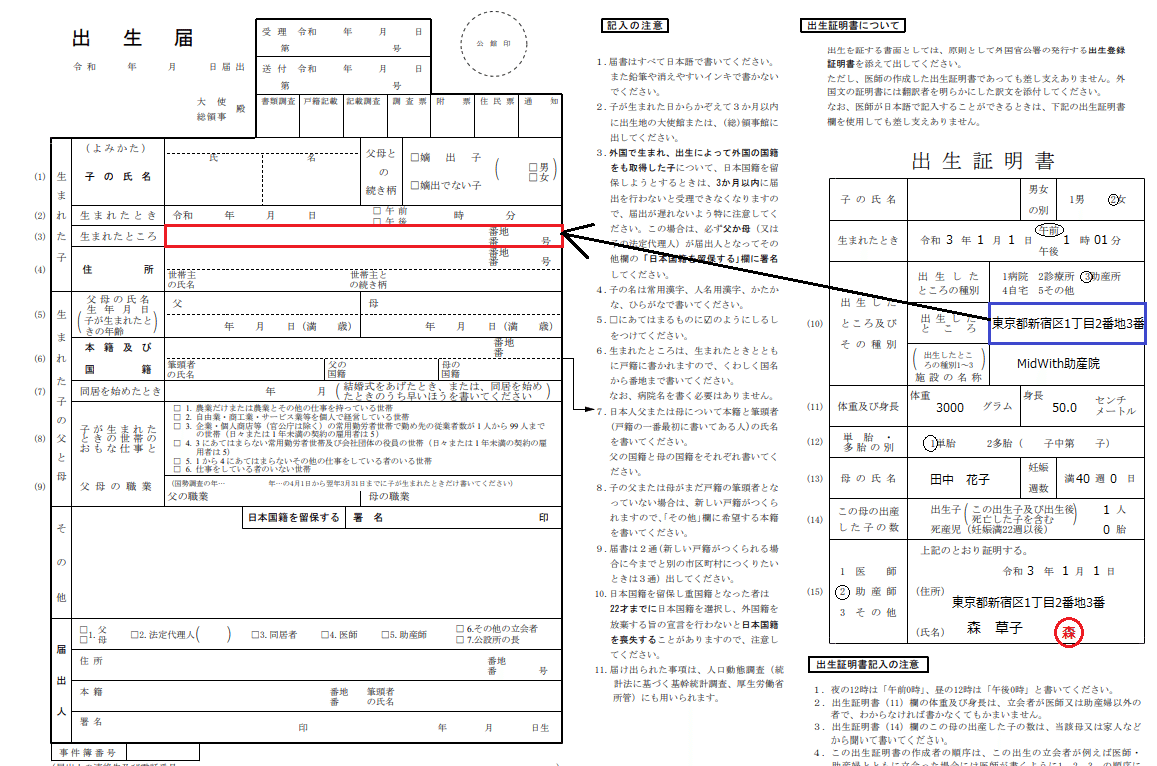

【住所】

基本的には住民票の住所を書きましょう。マンションやアパート名、部屋番号も住民票に記載されている通りに書きます。

「番地」 「番」 「号」の表記が不要な場合やその後ろの空欄が狭くて狭くて書けない場合には、「番地」 「番」 「号」を二重線で消し、前の空欄に記入しても構いません。

基本的に【届出人】は父か母になると思いますので、用紙下部の住所の欄も、同じように書きます。

【世帯主の氏名・世帯主との続き柄】

【世帯主の氏名】

住民票に登録されている世帯主の氏名を書きましょう。

【世帯主との続き柄】

こちらは出生届を出す赤ちゃんと世帯主との続き柄を書きます。

例)世帯主が赤ちゃんの父➡ 子 と書きます。

世帯主が赤ちゃんの祖父 ➡ 子の子 と書きます。

【父母の氏名 生年月日】

【父母の氏名】

戸籍に登録されている正しい漢字でお名前を書きます。

海外の方はカタカナで表記し、Family nameとGiven nameの間に「、(句点)」を入れます。

【父母の生年月日】

日本人の方は昭和、平成などの和暦で書きます。

海外の方は西暦で書きます。

年齢は「満〇歳」の表記(その瞬間の年齢という意味)で、赤ちゃんが産まれた時点での、年齢を書きます。出生日から提出日までの間に誕生日を迎えた場合も、赤ちゃんが産まれた時の年齢を書きます。

子が「嫡出子ではない」場合、父の氏名や生年月日は空欄にします。

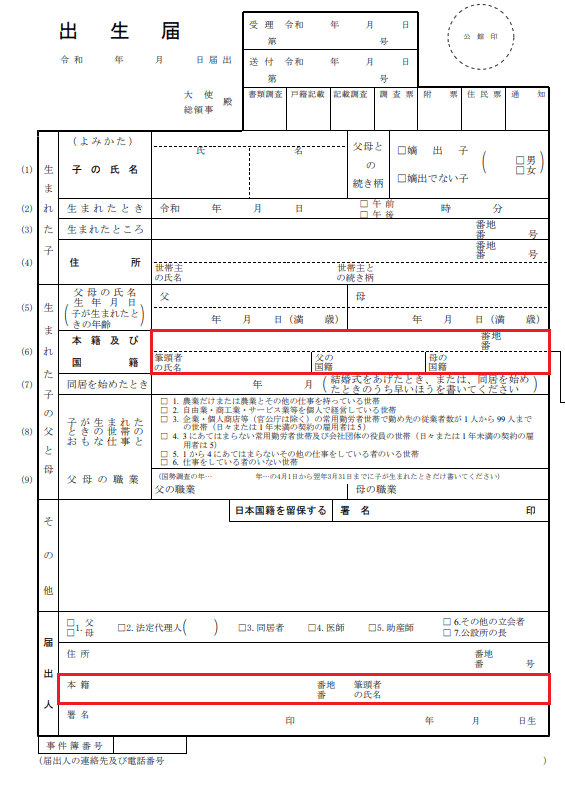

【本籍および国籍】

【本籍】

嫡出子の場合(パパとママが結婚している場合)、本籍は一緒のはずです。

住民票に書かれている本籍を書きます。

本籍と住所は異なる場合があります。注意してください。意外と本籍を知らないというばあいもあるので、住民票または戸籍抄本を用意して書くといいでしょう。

結婚していない夫婦の子=「嫡出子でない」場合には、母の現在の本籍を書きます。

ママ自身が筆頭者でなくても、ママの本籍がある住所を書きます。

離婚後300日以内に赤ちゃんが産まれた場合には、母と元夫が婚姻していた時の本籍を書きます。

【筆頭者の氏名】

戸籍に書かれている最初の人のことを指します。結婚している夫婦の場合、多くは子にとっての父が筆頭者になります。戸籍に書かれている正しい漢字で書きましょう。

「嫡出子でない」場合には、母の戸籍の最初に書かれている人を書きます。ママが筆頭者出ない場合でも、ママが今入っている本籍の筆頭者を書きます。

【国籍】

父、母それぞれの国籍を書きます。パパ、もしくはママが海外の方の場合には、その国の国籍を書きます。

※海外の方の場合は、英字の出生証明書や大使館に提出しなければならない書類があると思います。各大使館などに確認してください。

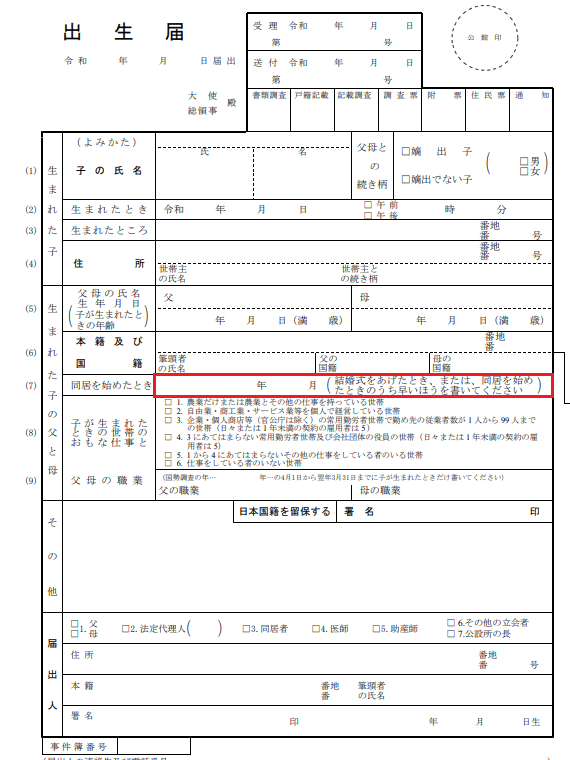

【同居を始めたとき】

・同居を始めた日

・挙式を上げた日

のどちらか早いほうを和暦で年月まで書きます。

結婚式を挙げた日は覚えている方が多いと思いますが、同居を始めた日なんて覚えていない!というあなた。

大丈夫です。住民票に書いてあるんです。

どちらかがどちらかの家に移住して同居が始まった場合

➡引っ越してきた方の「住民となった日」に書かれている年月を書きます。

2人で引っ越して同居を始めた場合

➡夫婦で年月日が一緒ですので住民票の「住民となった日」に書かれている年月を書きます。

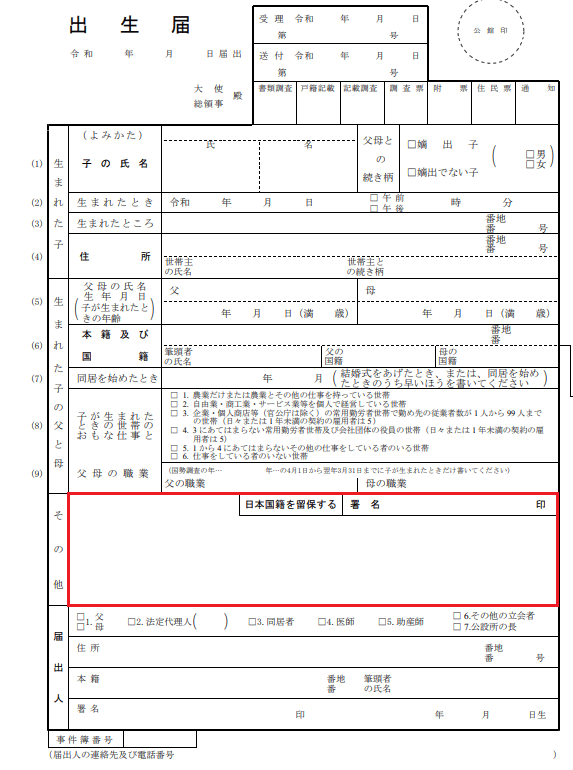

【子が産まれたときの世帯の主な仕事と父母の職業】

【子が生まれたときの世帯の主な仕事】

【住所】のところで書いた世帯主の仕事について当てはまる項目にチェックします。

1. 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

2. 自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯

3. 企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

4. 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)

5. 1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

6. 仕事をしている者のいない世帯

の6つから選びます。

農業をやっている人➡1

個人事業主➡2

従業員が99人以下の会社員➡3

従業員が100人以上の会社員、公務員➡4

アルバイト、フリーター➡5

ニート、生活保護➡6

を選択します。

【父母の職業】

こちらは5年に1回行われる国勢調査の年度(4/1~3/31)に出生した場合にのみ書く必要がある欄となります。

国勢調査がある年は5で割り切れる年です。最近では2020年に行われました。この場合2020年4月1日~2021年3月31日に赤ちゃんが産まれた場合に記入が必要になります。

それ以外の年は空欄で提出して問題ありません。

厚生労働省・法務省が定めている「職業例示表」をもとに職業分類名または番号を書きます。

【その他】

こちらは特になければ空欄です。この欄に書く必要があるのは

・国際結婚で海外の国籍がある場合や印鑑がない場合

・嫡出子でない場合=シングルマザーの場合

などです。

1)国際結婚の場合

海外の国籍を保有する場合や両親とも日本人ではなく、日本で出産をしたが海外の国籍になる場合などには、出生届を大使館に提出する必要があります。必要書類も様々ですので、各大使館に確認してください。

両親のどちらかが日本人の場合、もしくは両親が日本人でなくても日本で生まれた子は、日本の国籍を取得することができます。

両親のどちらかまたは両方が日本人で、アメリカ、ブラジル、オーストラリアなどの「生地主義」を採用している国で生まれた子の場合は、生まれた国と日本の二重国籍となります。

★海外で出産した場合には、出生後3ヶ月以内に日本の出生届を提出し、『日本国籍を保留する』の欄に署名・押印しなければ日本国籍を失うことになります。

二重国籍の場合には22歳までにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。

★ミドルネームなどがあり、出生証明書に記入した名前と出生届で提出する名前(戸籍に登録するの名前)が異なる場合には、その旨をその他に書きます。

例)出生証明書には「田中ジェームス太郎」とあるが、戸籍には「田中太郎」とする。

★届出人が海外の方で、署名はできるが、印鑑がなく、捺印できない場合にも、その旨をその他に書きます。

例)署名をしたが、印がないため捺印せず。

★海外で出産し、日本の出生証明書と共に別の出生証明書や書類を提出する場合には、その旨をその他に書きます。

例)○○の出生証明書を添付する。

2)シングルマザーの場合

シングルマザーが出生届を出す場合には5パターンあります。

①一度も結婚しておらず、自分は両親の戸籍に入っている

②結婚して離婚し、自分は両親の戸籍に戻っている

③離婚した後、自分が筆頭者となり新たな戸籍を作っている

④夫と死別したが、夫が筆頭者になっている戸籍に入ったまま

⑤夫と離婚して300日以内

③④は新しく戸籍を作る必要はありません。

③の場合は筆頭者は自分となりますし、本籍も自分の本籍です。

④は筆頭者は亡くなった夫です。しかしすでに亡くなっているので、赤ちゃんは「嫡出ではない子」となります。本籍も夫の戸籍に入っていた時に本籍を書きます。

①②の場合には新しく戸籍を作る必要があります。その他の欄に

母につき新戸籍編製

と記入し、その後に本籍としたい所在地を記入します。

例)母につき新戸籍編成

新本籍 ○○県○○区○○町〇番地〇番〇号

本籍は存在する住所なら日本中のどこでも置くことができます。多くは住民票のある住所と同じにするか実家や最初の家などが多いですが、皇居や富士山等も本籍にすることはできます。ただ本籍の記入が必要な場合に、普段使っていない住所となるので、間違えないようにしましょう。

⑤の場合、子の父は元夫ということになるので、元夫の戸籍に入ります。元夫の戸籍から抜けママの戸籍に入れたい、別の男性と婚姻しその人の戸籍に入れたいなどの場合には、また別の手続きが必要となります。

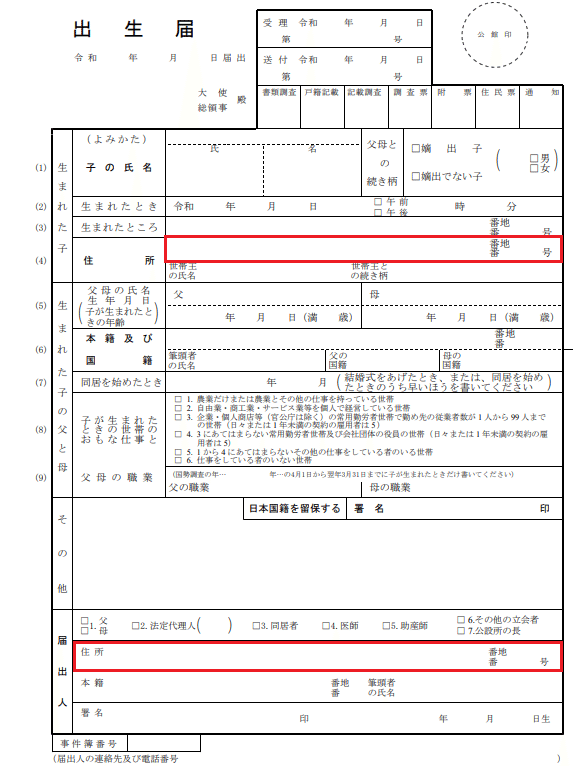

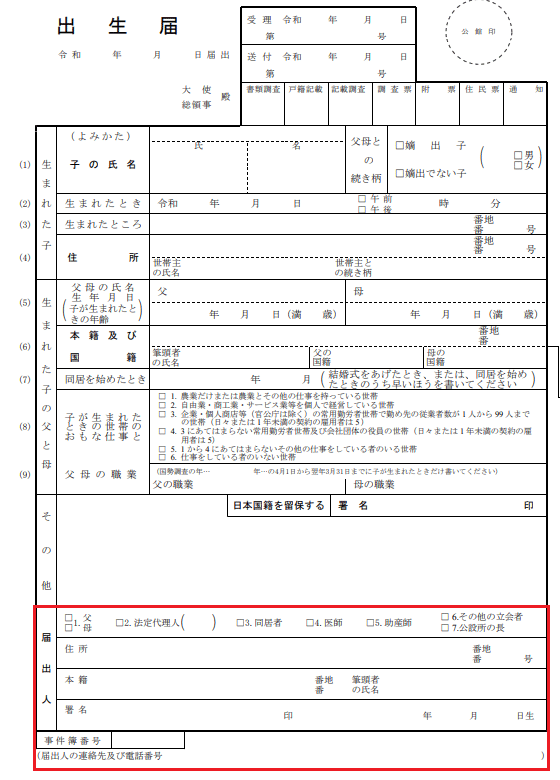

【届出人】

最後は【届出人】の欄。

ここの【住所】と【本籍】、【筆頭者】はすでに上で説明した通りです。

【住所】住民票の住所を正しく書く

【本籍】本籍地を正しく書く

【筆頭者】戸籍の一番最初の人を書く

「番地」「番」「号」の文字が邪魔な場合は二重線で消し、空欄に書くことも可です。

【届出人】

嫡出子の場合は父もしくは母になります。

嫡出子でない場合は母になります。

この届出人は「提出しに行った人」ではなく、「赤ちゃんの戸籍を作るのに責任をもつ人」の意味なので注意!

里帰り中やママ、パパが出しに行けない場合、届出人の捺印があれば、家族の他の人が出しに行くことができます。

この場合でも届出人は父か母になるということです。

【署名と捺印、生年月日】

届出人の署名と生年月日を書き、捺印をします。

捺印は認印でも構いませんが、スタンプでインクが充填されているハンコ(シャチハタ)はNGです。朱肉を使って押すタイプにしましょう。

【届出人の連絡先及び電話番号】

書類に不備があった場合など、役所から後日連絡が来る場合があるので、「連絡先」の欄には日中連絡がとれる電話番号を必ず記載しましょう。

【捨印】

捨印とは「訂正印の代わり」になるものです。あらかじめ出生届の欄外に署名押印したものと同じ印鑑を押しておくことで、書類の訂正を許可するという意味を持ちます。

出生届の様式によっては、捨印の欄がもうけられている場合もあります。

また出生届をくれる産院が捨印を押してくれている場合もあります。(私の前の勤務先は医師の捨印を押して渡していました)

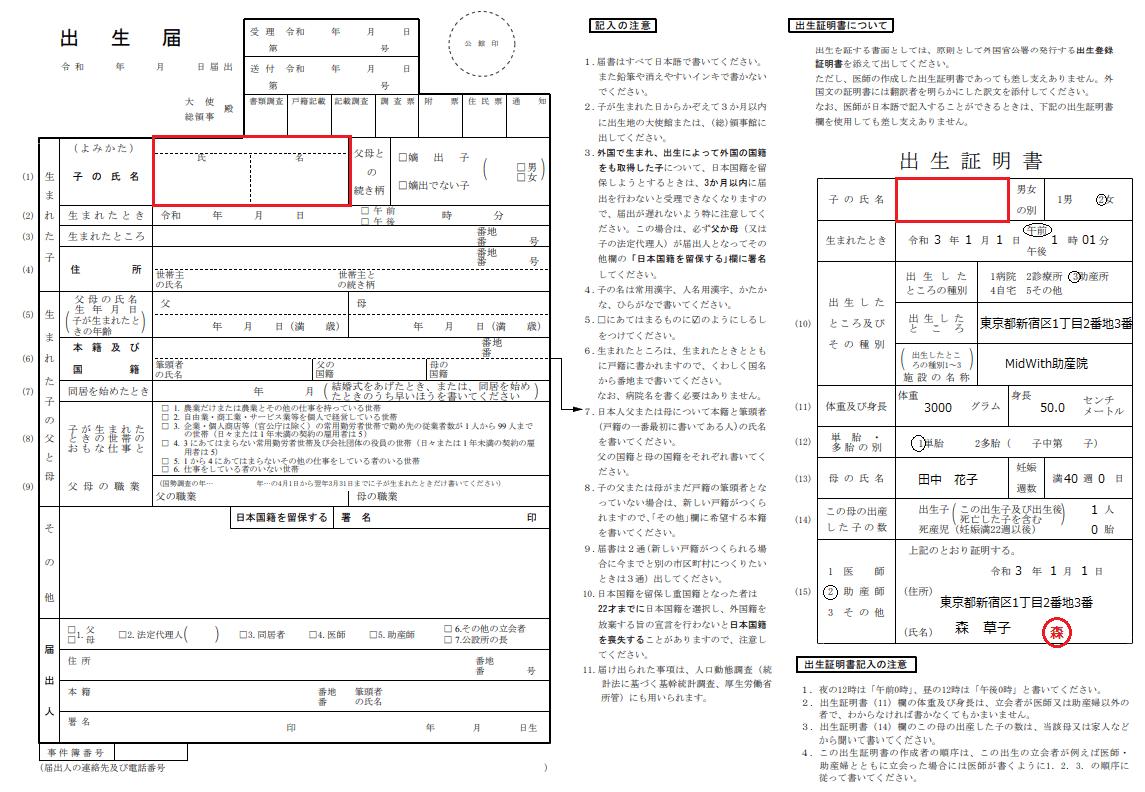

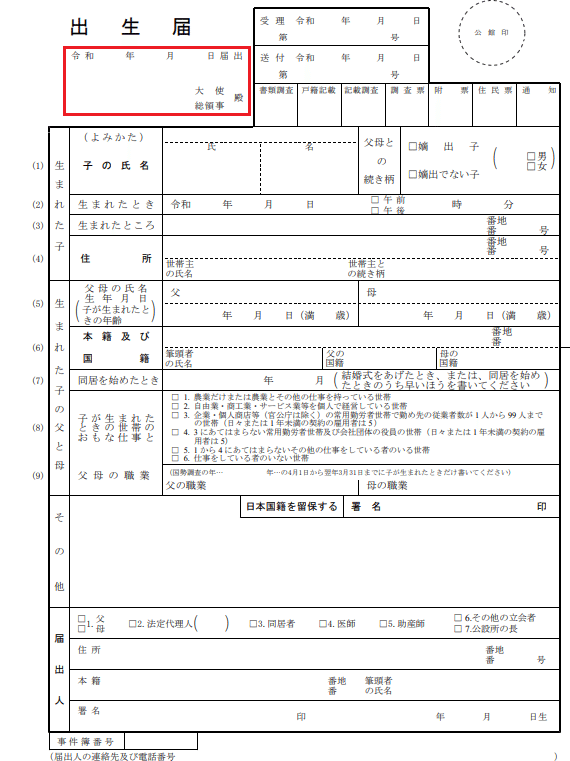

【届出日と届け先】

最後です。提出する日が決まったら、届出日と届け先を書いて完成です!

【届出日】

提出つする日の日付を和暦で記入します。

【届出先】

提出する役所長宛となります。

こちらの画像は外務省のHPからダウンロードした出生届なので、このような表記ですが、産んだ産院からもらう場合には

「 長 殿 」

という表記になっていると思います。

例)東京都新宿区に提出する場合

東京都新宿区 長 殿

と記入します。

最後に間違いや抜けがないかをチェックして完成!

お疲れさまでした✨

提出はどうしたらいいの?

出生届を書き終わったら、役所に提出します。土日祝日窓口や夜間窓口、出張所などでも提出できる場合が増えています。

期限は?

子が産まれてから14日以内

お子様が産まれた日を1日目として14日目までが期限です。

14日目が祝日などは稀に期限が延びることがあるそうですが。。。

今は夜間休日でも出生届を提出することができる役所がほとんどです。

海外で出産し、日本の戸籍に登録する場合には3か月が期限です。

ちなみにこの期限を過ぎると場合によっては罰金が取られることがあるので注意してください。

提出先は?

4か所あります

・届出人の住民地

・届出人の本籍地

・届出人の所在地

・子の出生地=産んだ産院の所在地

の市区町村の役所 です。

里帰り中など住んでいる地域とは違う場所にいても、提出はできます。

住民票がある役所で届け出ると、そのまま住民票の登録を進められます。

提出場所が他の役所でも住民票の登録は、住んでいる市区町村の役所でしか行えないので、住民票がある地の役所で行うと二度手間が省けるのでオススメ!

提出する人はパパやママが望ましい

出生届は、届出人が署名・押印してあれば、親族などが代理で提出できます。しかし書類に不備があった際、代理人では対応できないため、なるべくパパかママが提出したほうがスムーズです。

持ち物は?

持ち物も4つ

・出生届と出生証明書

・母子健康手帳

・印鑑(出生届に捺印した印鑑と同じものが望ましい、シャチハタNG)

・身分証明書(届出人の物)

国民健康保険加入者の場合には国民健康保険証が必要です。

またその場で児童手当の申請などを行える場合があります。振込口座が分かるものを持参するといいでしょう。

里帰り中で、家族が住民票のある役所で出生届を提出する場合。。。

母子手帳が産院に預かられていて持っていけないという場合もあると思います。

その場合には、後日母子手帳を提示すれば受理してもらえます。

また出生届を提出すると役所によっては住民票を登録した時にもらえる書類をたくさんもらうことがありますので、それらを入れる手提げを持っていくと便利です!

長い文章をお読みいただきありがとうございました!

出生届を出す日は、赤ちゃんとご家族になって記念日の1つとなります🍀

出生届は婚姻届と同じように、今はかわいいデザインの物もたくさん出ています。

かわいいデザインの物に書いてもらえるかは、産院によって異なります。

ご希望があれば産院のスタッフに聞いてみてください😊

面白い、タメになるとおもったらスキ❤、また読みたいと思ったらマガジン📒してください!

結構頑張って書いたので(自己満ですみません...)スキしてくれるとすごく喜びます!!!

以上助産師Rでしたー🦊

参考文献

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/

http://cariocco.com/2020/05/23/shusseitodoke/

https://fotowa.com/funmily/2016/06/basics-of-birth-registration/

https://woman.excite.co.jp/article/child/rid_E1534479298248/

https://mamanoko.jp/articles/29201

https://shinmama.jp/childcare/137/

https://inkan-susume.net/single-mother-shushotodoke/