相鉄線の終点はなぜ海老名駅なのか?

相鉄新横浜線が開業して、川越市とか西高島平とか、いろいろな行き先が登場しましたが、反対側は一部で西谷行きができたくらいで、相変わらず海老名行きと湘南台行きばかりです。

ところで、相鉄線の終点はなぜ海老名なのか?皆さんはご存知でしょうか。本当はどこに行きたかったのでしょうか?

神中軌道の設立

相鉄線は、1915年(大正4年) 神中軌道が横浜市久保町(保土ヶ谷駅)ー高座郡海老名村大字河原口2245番地まで25.6Kmの軌道敷設特許請願書を出すことが始まりです。

元々海老名に行く予定だったのでは?と思われるかもしれませんが・・・

この鉄道敷設の目的と利点は4つ言われています

1. 横浜地区と厚木地区周辺を結ぶことにより、従来の諸取引を速やかにすること

2. 相模平野の開拓をはじめ沿線各町村の振興、開発に貢献すること

3. 輸送時間の短縮と諸物産の運賃軽減により直接の利益が大きいこと

4. 農産物の生産に必要な肥料の供給が円滑になること

ということで、横浜と厚木を結ぶことが目的だったことがわかります。

では、なぜ相鉄線の終点は海老名駅なのでしょうか。そして、高座郡海老名村大字河原口2245番地とはどこでしょうか?

こちらは相模線と小田急線の厚木駅です。この駅から北側にあゆみばし入口という交差点があります。

この交差点の右側を見ると線路が見えます。

ここが河原口2245番地です。

神中軌道こと、現在の相鉄が最初に目指したところです。ここに何があるかというと。。。

交差点の逆側は高架橋が高速道路の圏央道ですが、その先にあゆみ橋というのがあります。この橋は元々相模橋という橋があったところで、渡った先は厚木の旧市街地です。

神中鉄道(相鉄線)の開業と相模線、小田急線

1926年(大正15年)5月12日。神中鉄道。今の相鉄線は、厚木ー二俣川間開通が開通します。その時、先ほどの写真に映っている路線が作られます。さらに、この時は電化していないので、蒸気機関車が走っていました。この時、相模線も小田急線も開通していませんでした。そして、本数は一日7往復でした。

そして同じ年の1926年(大正15年)7月 相模鉄道、今のJR相模線の倉見ー厚木間が開通します

この駅は厚木にはありません。それなのに「厚木駅」を名乗った理由は、海老名村長と厚木町の助役が相談し、海老名村が寒村だから厚木の名前をもらった。という説があります。

そして神中鉄道、相模鉄道の厚木駅が完成した翌年。1927年(昭和2年)4月1日 小田急線が開業します。この時は河原口駅として今の厚木駅が開設されます。

こちらが当時の地図ですが、いまの海老名駅の場所には何もありません。まだ、いま「あゆみ橋」の場所は元々の相模橋でした。そして、橋を渡った先は厚木の旧市街でした。

神中鉄道は厚木駅から橋を渡って対岸の厚木の市街地までバスを運行していました。

ちなみに、今の本厚木駅(当時の相模厚木駅)は中心街から離れていました。

小田急線との連絡

1929年(昭和4年)、神中鉄道は小田急線との乗り換えの利便性向上のために、中新田口乗降場を開設します。

同時にガソリンカーを導入します。この時には全便が中新田口まで運転されていたわけではなく、どうやらガソリンカーだけが中新田口に入っていたようです。

こちらの写真は中新田口駅のあとです。左側に相模線の厚木駅、背面が小田急線の厚木駅です。目の前が中新田口乗降場の跡地です。

このスペースだと機回し線が中新田口には無かったのではないかと考えられます。

機関車は、基本的に車両の前に繋いで客車を引っ張るので、終点になると機関車の位置を付け替えるため、機回し線が必要になります。ですが、ここにはそのスペースがなさそうです。よって、蒸気機関車が牽引する列車は中新田口駅に入れなかったのではないかと思われます。

こちらの写真は相模線の厚木駅手前で撮影したもの。先ほど写真を撮影していたのは目の前の跨線橋です。

延長する各線と戦争の足音

1931年(昭和6年)相模線は厚木ー橋本が開通します。

また、神中鉄道(今の相鉄線)は1933年(昭和8年) 横浜駅まで開通します。これで、1箇所を除いて現在の路線網が出来上がります。できていないのは、そう、相鉄線の海老名駅です。

1937年(昭和12年)盧溝橋事件が発生して、日中戦争が開戦します。

翌年の1938年(昭和13年)から首都防衛のため厚木基地の建設が始まり、建設資材の貨物輸送が盛んになっていきます。

1939年(昭和14年)7月「日米通商航海条約」の破棄を日本へ通告。翌15年に失効します。

そして、1941年(昭和16年)8月には、アメリカが石油の対日全面禁輸を実施します。

この頃、アメリカからの輸入に頼っていたガソリンは、深刻な不足状態に陥ります。

神中鉄道では厚木駅から厚木市街へバスを出していましたが、ガソリン不足により難しくなって来ます。

東急の登場と制覇

1939年(昭和14年) 神中鉄道の社長に東京横浜電鉄(現在の東急電鉄)の社長・五島慶太氏が就任します。東京横浜電鉄が神中鉄道の株式の過半数を取得したためです。

東京横浜電鉄では各所で改良工事を行なっていて、変電所や車両などの有休資材が豊富であり、これを神中鉄道線に活用して、電化・複線化をすることを考えました。

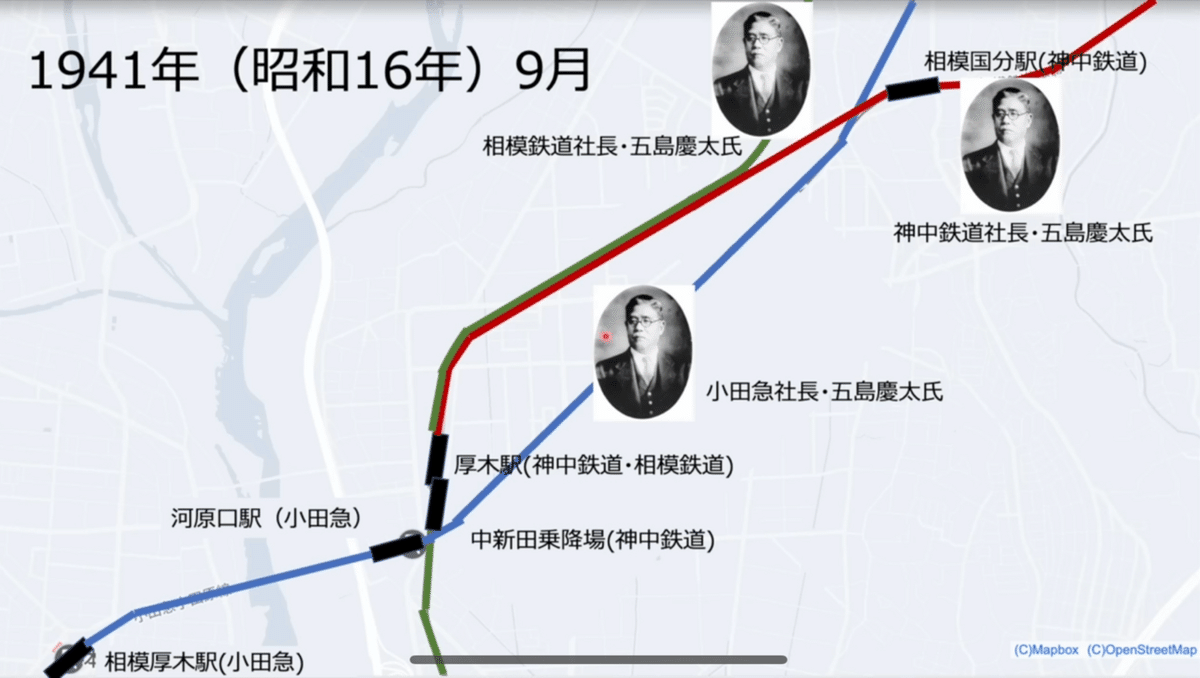

その一方、1941年(昭和16年)6月、今度は相模鉄道の社長が東急の五島慶太氏になります。

さらに、1941年(昭和16年)9月 利光鶴丸氏から請われて、五島慶太氏が小田急電鉄社長に就任します。これで、小田急、相模鉄道(相模線)、神中鉄道(相鉄線)の社長はすべて五島慶太氏になります。

海老名駅の登場

このように、戦争が続行され、東急の支配になっていく中、神中鉄道(今の相鉄線)に接続して厚木市街まで走っていたバスの運行が、ガソリン不足により難しくなってきました。そのため、1941年(昭和16年)1月 相模国分ー海老名間の新線の建設を開始します。

そして1941年(昭和16年)11月 神中鉄道は海老名国分ー海老名間(0.5km)が完成して小田急相模厚木駅(今の本厚木駅)に乗り入れを開始します。このとき、神中鉄道線の厚木駅の旅客営業停止と、海老名国分駅の廃止を行います。この時、小田急線に海老名駅はありませんでした。

1942年(昭和17年)5月 東京横浜電鉄は、京浜電気鉄道、小田急電鉄を合併して、東京急行電鉄・東急が成立します。

そして1942年(昭和17年)10月 東急は相模野臨時建設部を設置して、以下の工事を計画します。

神中鉄道線の全線複線電化を行う

江ノ島線と神中鉄道線との交差点に駅舎を設けること(大和駅)

小田原線、神中鉄道線、相模鉄道線の共同駅舎を設けること

1943年(昭和18年)3月31日 ガソリン不足により、神中線(今の相鉄線)の小田急乗り入れが中止になります。これは、当時の神中線がガソリンカーを使っていたからで、相模厚木駅までガソリンカーを乗り入れる余裕がなくなったらからです。

そして翌日の1943年(昭和18年)4月1日 、東急小田原線に海老名駅が開設されて、小田急線と神中線の乗り換え駅になります。

さらに同じ日の1943年(昭和18年)4月1日 相模鉄道は神中鉄道を合併。社長は五島慶太氏が継続します。

しかし、1944年(昭和19年)6月1日、相模線が国鉄に買収されます。この時に相模線の厚木駅が現在地に移転。小田急線の河原口駅が厚木駅に改称して現在の形になります。

その後、1944年(昭和19年)9月 横浜ー海老名間の全線電化が完成します。しかし、横浜ー二俣川は東横線から、二俣川ー海老名は小田急線から電力を融通されていて、電圧が異なり、二俣川で分断されていたため、直通列車は走れませんでした。

1945年(昭和20年)5月、相鉄線(神中線)の営業が東京急行(東急)に委託され、東急厚木線として運営されます。そして、終戦を迎えます。

戦後の海老名駅

1945年(昭和20年)12月 東急厚木線(今の相鉄線)は東急小田原線(小田急)への乗り入れを再開します。

そして1947年(昭和22年)年6月 東急への委託が解除され、相模鉄道が厚木線(今の相鉄線)の運営に復帰します。

このように、歴史を見ていくと、相鉄は「どのように厚木に向かうのか」その一点で路線網を整えてきたことがわかると思います。

しかし、1964年(昭和39年)11月 相鉄の小田急本厚木駅への乗り入れは廃止されます。小田急線の本数が増えて、相鉄からの乗り入れ列車を運行する余裕がなくなったというのがその理由です。

長らく急行が停まらなかった海老名駅ですが、小田急線海老名駅に急行が停まるようになったのは相鉄の本厚木駅乗り入れが廃止されてから8年後。昭和47年(1972年)のことです。急行停車駅としては新しい部類です。

さらに、1973年(昭和48年)約400m移動して、現在地に移転して今の形になります。

ということで、相鉄線の終点がなぜ海老名駅かというと

①本当は厚木市内を目指していて、相模川の対岸に駅を作ってバス接続をしていた

②アメリカの石油禁輸措置でバスの運行が難しくなった

③その当時、神中鉄道も小田急も社長が東急の五島慶太氏で、小田急本厚木駅乗り入れの話しが進みやすかった

④そして、小田急乗り入れのために、今の海老名駅が作られた

ということが理由です。

なお、動画版はこちらです。現地の様子が動画でわかると思います。