私が行ってきた野心的研究

三木光範(同志社大学名誉教授、知的オフィス環境推進協議会会長)

私は現在、同志社大学を退職して知的オフィス環境推進協議会の会長などの仕事をしているが、現役時代は大学の研究者・教育者として、自分なりに野心的な研究開発に取り組んで来た。

私の野心的研究開発は過去40年間で6つある。

(1)繊維強化複合材料の材料設計手法を世界で初めて確立したこと。

(2)人工知能技術を応用して航空機などの最適設計エキスパートシステムを研究開発したこと。

(3)高性能のPCを512台用いて日本最速のPCクラスタ(並列計算機)を研究開発したこと。

(4)進化的最適化手法を並列化して世界最高性能を持つ分散並列遺伝的アルゴリズム、および温度並列分散シミュレーテッドアニーリング手法を研究開発したこと。

(5)オフィス内で各執務者が希望する照度と色温度を提供する知的照明システムを研究開発したこと。

(6)擬似窓や照明の色温度と空調温度の心理的相互作用を考慮した新たな空間設計の考え方を示したこと。

これらの研究内容を説明する余裕はここにはないため、興味がある方はGoogleで検索して頂きたい[*]。

これらの野心的研究開発の推進のために私が行った方法は、私が設定した研究開発テーマに関係する学会やグループに属し、初めて取り組む学問分野の初学者として勉強をすることではなかった。

(1)繊維強化複合材料の材料設計手法を世界で初めて確立したこと。

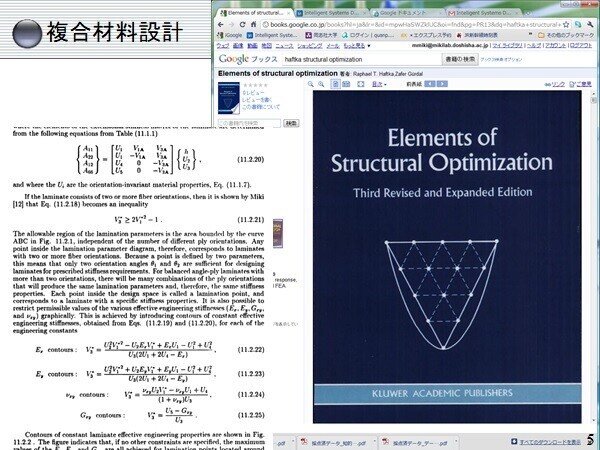

まず、(1)の研究テーマでは、繊維強化複合材料の剛性と強度が繊維方向と繊維に垂直な方向では1000倍以上異なることから、従来は繊維の方向を0度、90度、±45度に組み合わせてどの方向にも同じ剛性と強度を持つ構成にするのが常識であった。しかし、それでは繊維複合材料の良さが発揮できないと私は感じ、当時初めて手に入れたパソコン(NEC PC-8001)を用いて、種々の繊維配向角度を持つ積層材の剛性と強度を総当たり的に計算していた。すると、あるパラメーターをコンピュータ上で図示させると極めて重要なパターンが現れた。私はそのパラメーターを積層パラメーターと名付け、構造物にかかる力の解析から一様な剛性と強度を持つ材料の厚さを決める従来の方法ではなく、構造物にかかる力から繊維配向角度を逆算し、繊維方向の強度が最大限活用できる最適な配向角度を決める世界初の材料設計手法を生み出した。この手法を米国の航空宇宙学会で発表すると、構造物の最適化の世界的権威の教授が執筆した著書[1]の中で数ページを割いて取り上げて頂き、さらにその積層パラメーターの典型的なコンピュータ図がその書籍の表紙を飾った。

この研究の推進には二つの戦略があった。一つは、パソコンがまだ広く使われていない時代にいち早く購入し、種々の計算結果を図示させる方法で遊んでいたことである。まだ若く、コンピュータプログラミングが面白くて、研究に使えないかと試行錯誤する時間的余裕があった。もう一つは、従来、日本の学会だけで研究成果を発表し、論文を書いていたが、それを全面的にやめて、世界トップの学会(米国航空宇宙学会)だけで年に1回だけ大会で発表し、それを最も評価が高いジャーナル論文として投稿したことだ。

日本でいくら良い研究を発表しても、東大などをトップとする大学間の序列があり、私が在籍していた大学のネームバリューではなかなかトップ大学の先生方に取り上げてもらえない。一方、米国で発表し、論文投稿すると世界最高のジャーナルに掲載される。すると、日本のトップ大学や国立研究所の研究者に私の研究を取り上げてもらえる。日本社会では、海外で評判になったものが日本で評判になることが少なくない。野心的研究開発の評価を海外に委ねるのは揺籃期の研究開発を育成期に移行させるひとつの有力な方法である。

(2)人工知能技術を応用して航空機などの最適設計エキスパートシステムを研究開発したこと。

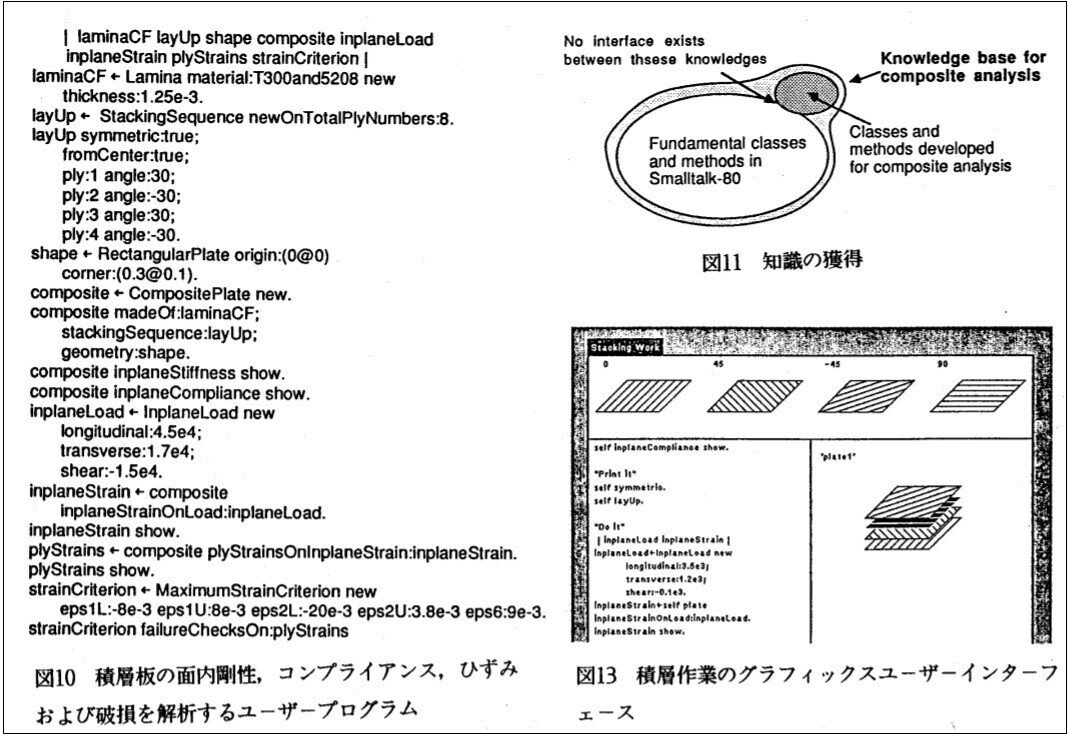

次に(2)の研究テーマでは、私の専門分野である最適設計を人工知能化する野心的研究開発である。いまから35年前、人工知能研究は今とは異なり、膨大なデータベースを基盤とし、熟練者の対応を種々の判断の塊としてコンピュータに組み込むエキスパートシステムが注目されていた。そこで、当時の米国ゼロックス社が開発した最先端の人工知能言語のひとつと言われるSmalltalk言語だけで動作する人工知能型コンピュータを購入し、日本では使える人が少なかったそのプログラミング言語を勉強し、最適設計に使えるようにする研究会を作った。月に1回程度の活動を続け、多いときには数十名が参加して議論したこともあった。

当時、構造最適設計の人工知能化という研究開発は極めて野心的であったが、その意外性や面白さも手伝って、国内の構造・材料研究者やコンピュータ専門家が集まった研究会で多くの研究者と議論できたことは私の研究へのモチベーションアップに大いに貢献した。

複合材料設計エキスパートシステム

この野心的研究開発が全国的な広がりを持ち、新たな分野を切り開いた理由は二つある。一つはSmalltalk言語という人工知能言語を日本でも先駆けて導入し、構造・材料設計の最適化という分野に適用しようと試みた意外性と、私が専門家でも無いSmalltalk型の人工知能に関する研究会を立ち上げたことである。自分が先頭に立ち、会長と名乗ることで、中身が面白そうなら人は集まると思う。また、自分が会長にふさわしくなるように必死で勉強し、研究する羽目になる。形から入り、中身を充実させるのは、中身を充実させてから形を整えるより、時間的に早く目的を達成できると思われる。

(3)高性能のPCを512台用いて日本最速のPCクラスタ(並列計算機)を研究開発したこと。

次に(3)の研究開発テーマは、私が大阪府立大学航空宇宙工学科から同志社大学に施設された情報系学科である知識工学科に異動した時に開始した。幸いなことに、知識工学科は新設学科であったため、新設予算が使えた。そこで、私は当時、ほとんど誰も持っていなかった並列コンピュータを購入することにした。日本では並列コンピュータは開発されておらず、米国製の最新型並列コンピュータnCUBE2E(64プロセッサ)を輸入した。1994年当時、この並列コンピュータは西日本最速の計算速度を持っていた。これが私の研究室で専用できる幸運に恵まれた。

だが、機械系から情報系に大きく研究分野が変わり、nCUBEの起動方法さえ分からず、ましてや並列プログラミングなどまったくできない状態であった。そこで考えたのは、並列処理の研究会を作って日本中から専門家を集め、私のところに最新情報が集まるようにした。研究会の名称は超並列計算研究会、会長は私、副会長は友人である機械系の別の大学の教授であり、二人で共に立ち上げた。

我々は機械系であったため、機械分野で高速なコンピュータを使う研究者は多かったが、並列コンピュータという最先端技術には無縁であった。一方、並列コンピュータの研究は情報系では注目されていたが、電子回路などに研究の焦点が当てられ、その分野の研究者は並列コンピュータの応用にはほとんど興味が無かった。

この状況は良くない。なぜなら、構造や流体のシミュレーションを研究している機械系の研究者が並列コンピュータを使う技術がなく、並列コンピュータの研究者は並列計算回路のことだけを考えて、応用分野によって大きく性能が異なる並列処理回路のことを考えず、高速コンピュータを作る研究者と、高速コンピュータを使う研究者は完全に分離していた。

これでは並列コンピュータ技術の発展は望めない。両者が情報を交換し、共同で議論する場が必要だと私は超並列計算研究会の社会的意義を書き、機械系で構造のシミュレーションの世界的権威者の方と、並列コンピュータの分野で世界的権威者の方に接触し、研究会の意義を説明し、研究会の顧問になってもらった。

この二人を顧問としたことで富士通、日本IBM、日立製作所、NECなど名だたるコンピュータメーカー10社ほどの会社の部長クラスの人々に研究会の意義を説明し、顧問になっていただいた。こうして超並列計算研究会の形は整った。入会案内所を500部印刷し、手当たり次第、大学や研究所に郵送した。もちろん、宛名の氏名は不明なので「コンピュータの研究者様」とした。

第1回の研究会を同志社大学で行ったが、上述の日本最高の権威者の方二人の講演をプログラミングに入れていたこともあり、設立総会は90名以上が集まっていただき、成功裏に進んだ。その後も2ヶ月に1回ほどの研究会の開催や、並列プログラミングの講習会などを行い、メールを送る会員数は600名を超えた。この研究会が発足した1994年頃は、まだメールを使える人が多くは無かった時代であるが、コスト削減のため、すべての連絡はメールを使い、メールが使えない人は会員にはなれなかった。

この野心的研究が基盤となり、2003年には国の大型予算を使って4世代目として512プロセッサの超並列PCクラスタを開発し、1 TFlops(テラフロップス)の計算速度を達成し、日本最速のPCクラスタとして認定された。日立製作所、富士通、NECのスーパーコンピュータを入れると日本で第5位の速度であるが、製作費用は約1/10であった。全世界のランキングでも93位となり[2]、ここからPCクラスタの時代が始まった。10名ほどの大学院学生達と共に米国アリゾナ州フェニックスで開催されたSuperComputing 2003で発表したことは良い思い出である。

この野心的研究のポイントはなんといっても自分は専門家でもないのに超並列計算研究会を作って、活動を始めたことだろう。ここでも前述したように、形から整え、内容を充実させるアプローチである。

(4)進化的最適化手法を並列化して世界最高性能を持つ分散並列遺伝的アルゴリズム、および温度並列分散シミュレーテッドアニーリング手法を研究開発したこと。

次に(4)の野心的研究開発は、上で述べた並列コンピュータの研究を、最適化の分野に応用するために、世界で初めて進化的計算法を並列化したことである。進化的最適化手法は遺伝的アルゴリズムやシミュレーテッドアニーリングと言われるもので、2000年頃から米国で始まった研究である。それまでの数理的最適化手法とは異なり、生物の進化や溶融金属の結晶化など、生物や物理の現象をコンピュータで再現する手法である。

この新たな研究開発は比較的楽だった。なぜなら世界的にも超高速な超並列PCクラスタを研究室で持っていたからである。我々が提案した並列分散進化的アルゴリズムはどれも高性能の最適化手法となり、世界でも注目された。そのことは、大手自動車メーカーなどが使っていて世界の標準となっているCAD(計算機支援設計)システムの一部として、我々が開発した手法が取り入れられたからである。

この野心的研究開発のポイントは、我々が所有していた世界的にもレアな道具(超並列コンピュータ)にある。最新の道具を自分たちで作り、それを用いた研究を行えば負けることはない。

(5)オフィス内で各執務者が希望する照度と色温度を提供する知的照明システムを研究開発したこと。

次に(5)の野心的研究開発は、私の研究を情報分野と建築分野の融合に進めたことにある。並列処理でかなりの研究成果が出たので、それを延長して発展させるよりも新たな分野に進出するほうが楽しいと思った。そこで、PCクラスタの技術を照明の制御に用いることにした。しかし、私は照明の分野に関しては全くの素人であり、研究を開始した当時はカンデラ、ルクス、ルーメンの意味も知らなかった。

私が考えたのは、照明の調光であり、各照明に1台ずつコンピュータを取り付け、それらをネットワークで結び、我々が研究開発した並列分散進化的最適化法を用いて、各照明の明るさを調節し、オフィスにいる人に個別に希望する照度を提供し、全体として消費電力を最小化する照明制御システムの研究開発である。

この研究は困難の連続であった。研究を始めた2003年頃はまだ蛍光灯全盛時代であり、蛍光灯の明るさを制御する制御部品の開発から始めなければならなかった。なぜなら蛍光灯をコンピュータ制御できる部品や装置は世の中に存在しなかったからである。ただ、蛍光灯の明るさを制御する(これを調光とよぶ)機器は各照明メーカーから販売されていた。しかし、その技術は開示されておらず、我々は手探りで各社の調光制御信号をオシロスコープで解析し、類似の信号を出す機器を試作し、何回も蛍光灯器具や制御回路を破損させながら、各社の蛍光灯をパソコンで調光する装置を製作することができた。

実験室でオフィスを模擬した環境を作り、15台の蛍光灯とそれに繋がる15台の調光制御機と15台のパソコンをネットワークで接続し、机の上に設置した照度計からのアナログ信号を基に、並列シミュレーテッドアニーリングの手法を改良した最適化手法のアルゴリズムで、3名の机上面照度を300、500、700ルクスにすることができた時の感動は忘れられないものとなった。

この研究は私の友人である当時の三井物産戦略研究所副所長が実用化の価値ありと判断し、戦略研究所と同志社大学が共同で知的オフィス環境コンソーシアムを設立し、共同設立者として日立製作所、松下電工(当時)、沖電気、、東京電力、NECと共に共同研究会がスタートした。2006年の設立総会は三井物産戦略研究所大ホールで行われ、三井物産戦略研究所所長の挨拶に引き続いて私がコンソーシアムの社会的意義を述べ、その後、当時の建築学会会長に基調講演をして頂いた。参加者は約130名であった。これは照明における画期的な研究として日経新聞の一面を大きく飾った。

これが基盤となり、NEDOの先導研究に応募し、2008年から3年間、総額3億円の研究費がつき、六本木ヒルズ森タワーの森ビルのオフィス、三菱地所の東京ビルの三菱電機のオフィスでそれぞれ大規模な実証実験が実施された。この実証研究の成果は非常に大きかった。なぜなら、当時、オフィスの照明は、白く(色温度は5000K)明るい光(机上面照度は750ルクス以上)でまんべんなく部屋全体を照らすのがベストであり、部分的に暗くすることや、色温度を下げることは考えられない時代だった。知的照明システムでは個人が好みの照度や色温度を選択可能であるが、当時の照明業界では利用者に選択させることは全員が明るさを最大化させるので、これも却下される時代だった。

しかし、3年間の著名なビルにおける大規模な実証実験の結果は、従来の照明学会や照明業界、あるいは建築業界の常識を覆すものとなった。知的照明エリアでは300ルクスや500ルクスを選択する人も多く、700ルクス以上を選択する人は10%程度だった。また、照明の色温度も、3000K(ケルビン)や3500Kなど、従来のオフィスでは考えられない低い色温度を選択する人も少なくなく、この実証研究でオフィス照明の従来の常識は完全に破綻していた。

日本で最初に知的照明システムが実証実験として導入していただいたのは2008年コクヨ株式会社の品川オフィスであり、このインパクトは非常に大きかった。

実はその前に東京電力の環境部のオフィスに導入される計画が進んでいた。しかし、2007年7月に起こった新潟県中越沖地震の影響で東京電力の柏崎刈羽原子力発電所が大きな損傷を受け、東京電力は社内のすべての新規案件を中止したことで、知的照明システムが東京電力に導入する話は導入直前で中止となった。

知的照明システムは、三菱地所本社大手町ビルの都市計画事業室、ビル管理部のオフィスにも導入され、さらには三菱地所の新丸ビルのエコッツェリアに世界初のグリッド天井用の調光・調色型LED照明器具(三菱電機製およびシャープ製)が導入され、9年間にわたる実証実験も実施され、オフィス内の各執務社は自分に最適な照明環境で仕事ができ、かつ、照明の電力を従来の1/4に減少させることに成功した。

三菱地所株式会社新丸ビル10階エコッツェリア

2012年 産官学功労者環境大臣賞受賞

なお、知的照明システムは二子玉川のライズオフィス 8階のカタリストBAにも、株式会社九電工本社の一部にも導入された。

この野心的研究開発の成果はすでに10年近く前から照明各社の研究開発の中に取り入れられ、1台の照明器具を1台のコンピュータで制御するのではなく、照度と色温度を時刻制御することや、エリアによって照度と色温度を変えるなど、知的照明システムの基本的概念を各社の技術で実現する方向で実用化している。

(6)擬似窓や照明の色温度と空調温度の心理的相互作用を考慮した新たな空間設計の考え方を示したこと。

次に(6)の野心的研究開発は、屋内の照明環境だけでは無く、窓の無い部屋に擬似的に窓を作ることや、壁面をウオールウオッシャー照明で光の色を変化させて快適性を高めたる、あるいは体感温度を変えることで空調の大幅な省エネルギーを実現させるなど、新たな発展に繋がっており、現在進行形である。最近では仮想3次元環境であるメタバースの研究が盛んであるが、実空間の環境を自在に変化させて人にさらなる快適性や健康の工場、疲労の低減を与えることや、人の活動そのものを支援する環境を提供する研究開発も非常に重要である。

奈良県立医科大学ICUの擬似窓

三菱地所株式会社3X3 Lab Futureの擬似窓

個人が選択した最適環境(けいはんなMC-Lab)

参考文献

[1] https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-011-2550-5

[2] https://www.top500.org/lists/top500/list/2003/11/

[*] たとえば「知的照明」で検索すると現在でも2,900件がヒットする。10年前なら1億件を超えたこともある。これはほぼすべてが私の研究に関連する資料である。なお、複合材料やPCクラスタなどは一般名詞であるため、「超並列PCクラスタ、三木」、「並列シミュレーテッドアニーリング、三木」など、私の名前も入れて検索していただきたい。