成熟企業の未知なる扉を開く michinaruの独自性を書いてみる

こんにちは、michinaru 共同創業者の横山佳菜子です。クリスマスイブにこれまでの歩みを振り返りながら、michinaruの独自性について改めて書いてみたい。

michinaruの創業期、多くのスモールカンパニーがそうであるように、お客様は創業メンバーのもともとのお客様や知り合いからの紹介だった。私たちが何ができるかを説明する必要はなく「こんなこと相談できますか?」とお困りごとを明かしてくれた。それはたいてい私たちの得意技とキャラクターを知ってくださっていたからだった。

ここ半年ほどありがたいことに、「セミナーから」や「ホームページから」のご相談が増えた。こうしたお客様は、私たちの得意とするテーマ(新規事業を生み出したり組織の変革をしようとすると生じるお困りごとに伴走してくれるようだ)は、なんとなくわかるものの具体ではイメージしにくい、そんな状態でアポイントが始まることが多くなった。

そこで、改めてmichinaruの特長やお仕事をご一緒する際のスタイルについて書いてみる。

1. 私たちは、「成熟企業専門」の組織内事業創造・組織開発支援会社である

創業して4年半、私たちのクライアントの80%以上が創業50年を超える企業となった。歴史が長く既存事業が強い成熟企業の「創る」と「変える」に伴走している。

なぜ成熟企業とご一緒するのか。それは、「創る」と「変える」を最も必要としていて、最も困っているからだ。成長の踊り場・事業の転換点にあり今まさに変化と挑戦を必要としているにもかかわらず、会社の歴史や文化がそれを阻んでいる。これまでに最適化した自社の構造や関係性がこれからを創ることを邪魔している。

成熟企業を元気にしようとすると、事業を生み出すことと組織を変えることは、ORではなくAND。前輪と後輪の関係のようなものだ。だから私たちは成熟企業の事業創造・組織開発を両輪で支援する。一筋縄ではいかないが、私たちはその「うまくいかなさ」にこそ向き合っていきたいと思っている。

2. 私たちが得意とするのは、「環境」と「関係」に働きかけるチェンジリーダーの育成

成熟企業の事業創造・組織開発の促進に最も助けになるものはなにか。私はそれらに自分ごととして動き出すチェンジリーダーを増やすことだと思う。

成熟企業は「チェンジ」「チャレンジ」を謳うことが多いが、それが難しいのは、挑戦を許さない堅実な組織風土が邪魔をする。「事業を創る」「組織を変える」という挑戦は、多くの社員にとって対岸の火事となりやすく応援も得られない。

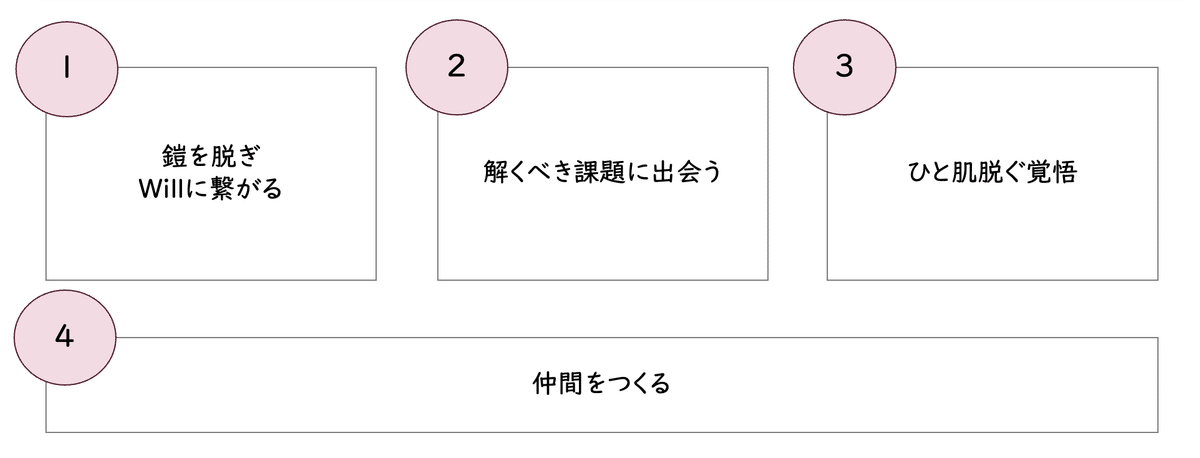

こうしたフォローの風が吹かない環境の中で、私たちは成熟企業にとって必要なチェンジリーダーを育てることを得意としている。チェンジリーダーの育成のプロセスとは、人材変容のプロセスでもある。そのチェンジリーダーへの変容プロセスを私たちは「3+1の変容プロセス」として、育成プログラムの骨組みとしている。

また、チェンジリーダーへの育成プロセスにおいて大切なのが「実践」と「伴走」である。

「実践」とは、事業創造や組織開発の活動を実際に体験すること。机上ではなく外に出て課題の現場に足を運ぶことなくして、熱量が高まることはない。「伴走」とは、一人ひとりの活動を孤独にさせず、歩みに寄り添い手助けする支援のこと。耳馴染みの良い受容だけでなく、既存のやり方への固執や無意識の固定観念を指摘しアンラーンするきっかけを提供する。

チェンジリーダーというと大仰に聞こえるかもしれない。チェンジの対象、つまり変化を働きかけていく対象とは「環境」と「関係性」である。そして、どこまでの環境や関係性に働きかけるのかはその役割によって決められる。半径5メートルの場合もあれば、チーム全体、事業部、組織ということもある。

3. 個を活かす土壌(=チームや組織の関係性)に介入する

しかし、チェンジリーダーを育成するだけでは事業が生まれ、組織は変わらない。

荒れ果てた大地でどれほど樹を植えても育たない。良質な土壌があるからこそ樹々が育まれ多様な生態系を支える。成熟企業においても同様で、事業を創る人・組織を支える人を生み出すだけではその力を発揮することは難しい。

必要なことは個を活かす土壌に手入れをすることだと考える。土壌とは個の周りに存在するチームや組織の関係性のこと。出島戦略と言われるように全く異なる土壌を意図して新設チームを創ることがあるほど個のパフォーマンスはチームや組織の関係性に規定される。

新しいものに前向きな関係性なのか、合議を重んじて慎重にコトを重ねる関係性なのか、上意下達で中央集権的な意思決定プロセスを良しとする関係性なのか。関係性は組織文化を表す鏡である。自社の無意識の組織文化に気づき、得たい組織文化に自覚的に近づいていこうとすることが土壌を耕すことに繋がる。

michinaruはこうした漠然とした組織文化の課題を明らかにし、関係性に介入するアプローチ方法や対話メソッドを用いて、組織文化の変容に力を注いでいる。

以下のようなトピックが一例にあたるが、組織文化の変容を引き受ける当事者を創っているとも言える。

・新規事業を生み出すために経営幹部チーム同士で創るべき組織の土壌と自分たちの関係性についての合意

・組織の課題を引き受けるリーダーを育てるためにその上長にこれまでと異なる背中の押し方の伝授

・長らく風穴を開けられなかった職場の関係性に部門全員で自覚し新たな関係性への変態

4. こだわるのはプロジェクトが始まる前の「解きたい課題設定」

ご一緒するお客様から驚かれることのひとつにプロジェクト始動前の「課題設定」までのプロセスだ。お客様からすると「発注前」に当たることが多く、「1円もフィーが発生していないのにこんなに時間を投入してもらっていいんですか?」と言われることもしばしば。

私たちは良い課題で合意できないと良い仕事はできないと思っている。やみくもに問題解決策を講じても、うまくいかないだけでなく、うまくいかなかったという体験が次のトライをさらに億劫にさせてしまう。

成熟企業が変わっていくために必要なのは挑戦を通じて得る良質な体験である。だからこそ、一足飛びで問題解決アクションを請け負うのではなく、カウンターパートである事務局チームと力を合わせて本当に解くべき課題を言語化した上で、オリジナルの課題解決プランをデザインすることに私たちはこだわっている。

課題設定に至るまでの打ち合わせは複数回に及ぶことが多い。時には広く関係者を集めて2時間以上の課題抽出ディスカッションをすることもある。人は自分自身が困っていることを自分自身が最もわかっていない、とも言われるように、自社のことを客観視することは難しいものだ。

真に解くべき自社の課題を明確に設定することで得られる効果は、核心を突くソリューションが描けるだけでなく、事務局チームの方々が「このビジョンを心の底から実現したい」「そのためにこの課題を今こそ私たちこそが解決したい」と動機づきながら走れる状態を創れることにもあると感じる。日本の成熟企業が元気さを取り戻すために、私たちの独自性で貢献できたら嬉しい。

5. 挑戦者がいる限り応援する「おせっかい集団」

michinaruのメンバーはその多くが自らも企業内新規事業の洗礼を浴びながら、個人と組織のWillの同時実現によって事業成果の最大化を探求してきたバックグラウンドを持つ。「ORでなくAND」の世界観を大切にするmichinaruのメンバーは両利きのキャリアと称して、ミュージシャン、大学教員、コミュニティ運営者、社会人大学院生、海外在住など多様だが、共通点は「おせっかい」であることだと思っている。

私たちが最も燃える仕事は本気の挑戦者、つまり自社で事業創造や組織開発、D&I/女性活躍推進などの自社のまだ見ぬ可能性を引き出すために仕掛けようとしている仕掛け人がいる時。外部支援者として彼/彼女たちの本気に応え、真の課題の発見とその実現に向けて泥臭く一つ一つの場で本気でコミュニケーションをする。組織に当事者の火をつけ、可能性の鍵を握る関係性に介入することを通じて、個と組織が持つ底力が引き出された瞬間はこの上ない歓びだ。

私たちが実現したいのは、社会や組織の中で、誰にも頼まれていない課題を何とかしようと挑戦の扉を開く人達をひとりでも増やすこと。そして、その挑戦を応援しあうコミュニティを広げていくこと。そんな「挑戦と応援が循環する社会」の実現に向けて、michinaruはおせっかい集団であり続けたい。

「未知なる扉を開ける挑戦者で溢れる世の中に」をビジョンに成熟企業の事業創造・組織変革に伴走支援するmichinaru株式会社の公式アカウントです。

事業創造や組織変革に役立つ情報を発信しています。ぜひ合わせてフォローください。

https://twitter.com/michinaru0430