物を無くしたときのことをロジック・ブランチで整理してみた

教育のためのTOC 駅伝 Advent Calendar 2021は終わりましたが、勢いでもう1記事書きます笑

大事なものを無くした

以前、今の住まいに引っ越すときの話を書きました。

その引っ越しの準備中に、無くし物をして、かなり焦ったということがありました。

最終的には見つけることができたのですが、「どこにあるんだろう?」と思ったときに、ロジック・ブランチ的に経緯を思い出そうとしていた気がします。原因を探る感じですかね。

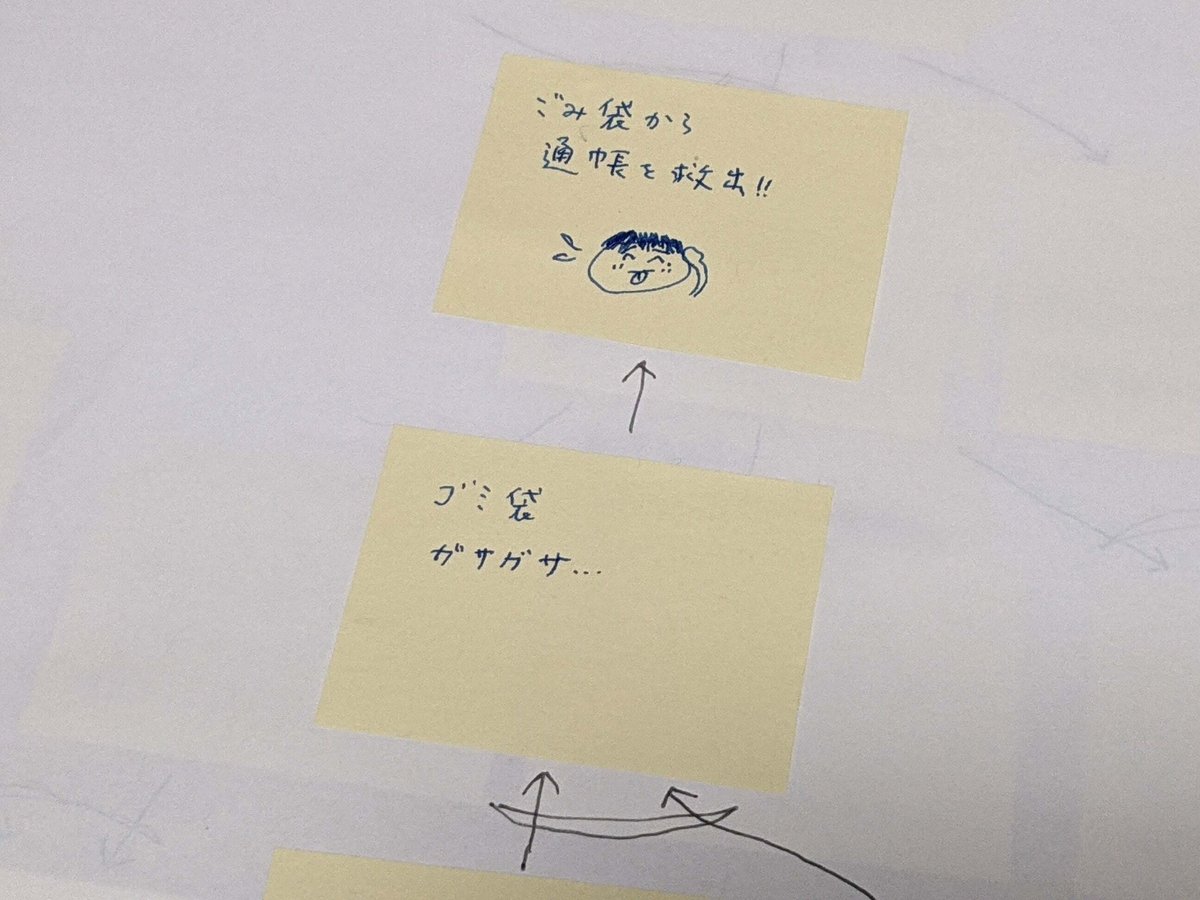

見つかってすぐに「なんでこんなことが起きたんだっけ??」と、ロジック・ブランチに書き留めてました。

ロジック・ブランチ的に思い出して推論につなげる→無くしたものが見つかる

以下は、そのときにノートに書いたロジック・ブランチを、今回少し整理したものです。

実際に無くしたものを探していたときには書きはしませんでしたが、ロジック・ブランチ的につなげて考えることで、思い出しが進みました。

こうして思い出すことで、頭の中で「あのときはあった、だからあそこではなくしていない」という確認ができますし、「もしかして、あそこにあるのではなかろうな・・」という推論も浮かび上がってきました。

人がこのロジック・ブランチを見たら、わたしの通帳のありかが、浮かんでくるでしょうか?

結果的に疑心暗鬼でゴミ袋に手を入れて・・

無事に通帳を見つけることができました。

探し始めたときは、まさかゴミ袋から出てくるとは・・

自分のアホさに呆れるばかりです。

物事を考える際の方向は?

わたしはこういう物を無くして困った!というきっかけで、ロジック・ブランチを頭に思い浮かべたり後で書いてみたりすることがたまにあります。(なくしすぎか)

例えば「物をなくした!」というとき、その結果に対して過去や原因を遡って考えていく必要があるわけですが、

ロジック・ブランチのトピックスである一番上の出来事(「なくした!(ことに気づいた)」ですね)と、いつもと違う行動が始まった時点を一番下にまず仮置きして、その間を上方向(つまり未来・結果の方向)に考えているように思います。下方向(つまり過去・原因の方向)に降りながらはなかなか考えられません。

これは思考の方向が、「なぜならば」という原因の方向で考えていくよりも、「その結果何が起きた?」という結果を考える方向の方が、脳にとってより答えやすいのかな。コストがより低いのかな。ということの、自分なりの体験になっています。

「だから」の方向の方が考えやすい

「教育のためのTOC」の公式講座である国際認定プログラムの初日にロジック・ブランチを学ぶとき、「なぜならば?」で引き出す推論は、最後に学びます。

それがなぜなのか。

こうしてくだらないテーマでロジック・ブランチを書いていく過程で、感覚的に腑に落ちるものがありますね。

追記: なぜ原因から結果の方向に考える方が良いのか?

SNSで本記事をシェアしたところ、「教育のためのTOC」の先輩方からなるほどというコメントをいただけたので、ここにも転記しておきたい。

なんかの本を読んでいると、「原因から結果へ上方向にたどるのは一本道で枝分かれしないが、結果から原因をたどる下方向の道は無数に枝分かれして、結局直感で原因を決めるしかなくなる」との事。

そもそも出てくる原因もある程度バイアスがかかっちゃうのに対して、下から上に伸ばす方が理解したい現象を丁寧に描写していけるので結果として分析も丁寧になっているのかなと。

なんでブランチは上から下に作っていったらダメなのか。

結果の原因を出そうとして、不十分?他の原因はないか?とやっていると、複数に広がる。

そうしているうちに無数に枝分かれし終わらないので、複数の原因を抽象化した箱を原因の原因として書いてしまう。最後にものすごい抽象的なことを書いて、「根本はこれだ!」とやってしまう。これって、原因を探るのと、抽象化する事をごっちゃにやっている。これでは抽象度がバラバラになってしまう。

わたしは過去に仕事で「なぜなぜ分析」をした経験があります。そこでは結果から原因をたどったのですが、出した原因が思いつきや個人の感覚に依るものが多く、分析がブレブレになり納得度が低かったです。この分析でいいのか?妥当性を「教育のためのTOC」のようにチェックする方法がわかりませんでした。

じゃあなぜぶれるのか。

それはバイアスがかかったり、勝手に抽象化したりして、妥当性が確保できないということが起こり得るということなのですね。

それに比べて、原因から結果の方向に考えることで、そういったことが起きにくいということでしょうか。

この記事を書いたときに、何かこう書き足りなさを感じていたのですが、こういったところまでの考察が不足していたことがわかりました。ありがとうございました!