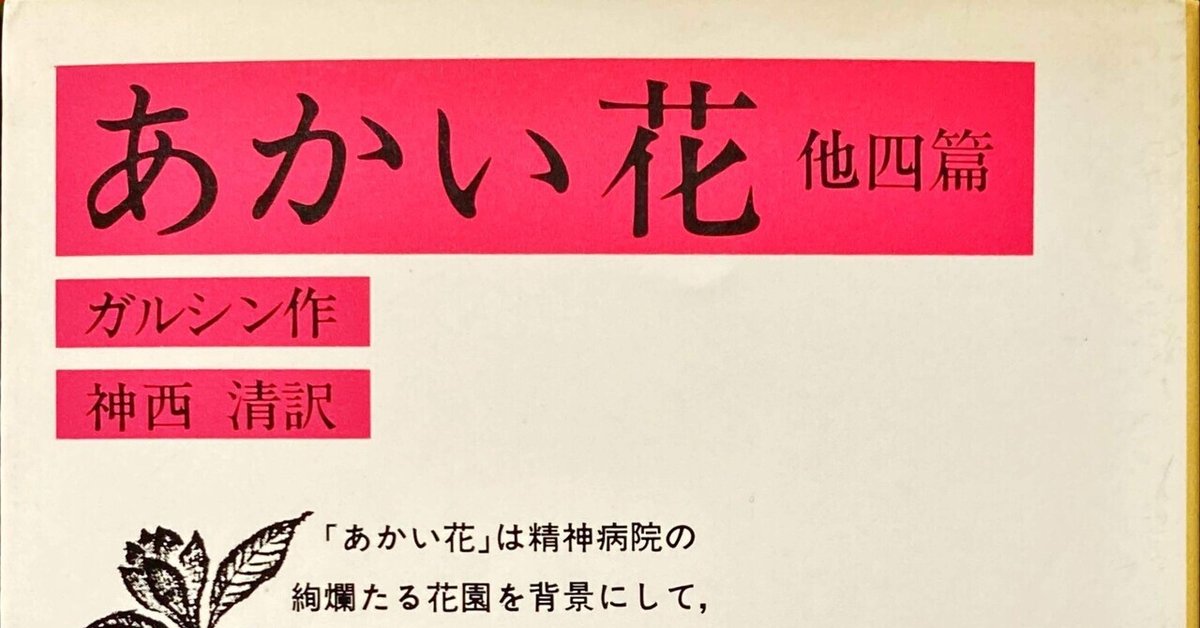

『あかい花』ノート

フセヴォーロド・ミハイロヴィチ・ガルシン著

神西 清訳

岩波文庫

ガルシン(1855年2月14日~1888年4月5日)は、ロシアの小説家である。

この本との出会いは、大学の教員をしている私の親友の縁で、短い期間だが私もその謦咳に接する機会を得たある哲学者から、ガルシンの『赤い花』を読んでみるとよい、と言われたのが機縁である。もう30年以上前になる。

表題作の『あかい花』(他4篇所収)を最初に読んだ時、ただの狂人の話としか思えず、よく理解できなかった。その後も「ガルシンの『あかい花』を読んでみるとよい」とのその人の言葉がたびたび脳裏に浮かび、その言われた意味をつかみ取りたいと思っていた。

ガルシンは帝政ロシアのいまのウクライナに生まれ、貴族であった父の影響で、幼少期からトルストイなどのロシア古典文学に傾倒していたが、若くして精神疾患に悩まされるようになり、生涯にわたり彼を苦しめた。

1877年に開戦した露土戦争(帝政ロシアとオスマントルコ帝国の間の戦争)に志願して戦地に赴き、この時の経験などを元に、『四日間』(『あかい花』に所収)や『戦争情景』などの作品を書いている。

しかし彼の精神疾患はますます悪化し、転地療養する予定であったが、その直前に自死を図り、その時の外傷が致命傷となって、1888年4月5日に死亡した。33歳だった。

『あかい花』は、暗喩にみちた短編作品である。

精神閉鎖病棟に入れられた主人公の狂気の青年は、「自分の魂には偉大なる思想、万有に相通ずる思想が存すると達観した人間にとっては、どこに住もうと何を感じようと同じことです。生死すらも問うところではありません」と治療に当たろうとする医師に話しかける。

そして僕にはその思想があると叫び、「それを発見したとき、僕は生まれ変わったような気がしました。感覚は鋭敏になり、頭脳は今までにないほどよく働く。これまでは推理や憶測の長い道程を経て到達したことを、今では直覚的に認識する。哲学が作り上げたものを、僕は現実的に把握したのです。空間と時間は擬設(フィクション)である――という大いなる観念を、僕は身をもって体験しつつある。僕はあらゆる世紀に生きている。僕は空間を絶した所に生きている。いたる所に生きているとも言え、またどこにもいないとも言えましょう。だからあなたが僕をここに監禁して置かれようと、あるいは解放なさろうと、僕が自由の身であろうと束縛されていようと、僕にとっては同じことなんです」と長広舌をふるう。

長々と引用したが、この世に神がいるとすれば、まさに彼は〝神〟になったのである。それも狂気の中で――。

彼は大声を出し、せかせかと窓に格子のはまった病棟内を大きな足音を立てて歩き回り、ほとんど一睡もせず、食事は摂るが、だんだん痩せ細っていく。

ある雨の日に、庭に出るガラス戸から外を覗いている時に、花壇に異様にあざやかな真紅の罌粟(けし)の花を見つけ、彼はそれに惹きつけられた。

時に、彼は癲狂院(精神病院)にいることを意識し、自分が病気だということさえ意識していたのだが、あるときこの地上からの悪の絶滅を期することが自分のまたこの病院にいる全ての患者たちの仕事であり、そのためにここに集合し、自分はその輪の中心にいると自覚したのであった。

彼にとって〝あかい花〟には世界のありとあらゆる悪がこり固まってできたものと映ったのだ。罌粟からは阿片が取れることを彼は知っていた。文中には明確ではないが、阿片が当時の社会に蔓延っていたのだろうか。

さらに彼は、「罪なくして流された人類の血を一滴もあまさず吸い取り(だからこそあんなに真紅なのである)、人類のあらゆる涙、あらゆる胆汁をも吸い取ったのだ」と書く。それは神の反対者であり、さも内気そうな無邪気そうなふりを装う〝暗黒神〟なのだと確信する。

彼は看守の目を逃れてその赤い花を摘み取り、自分の懐に隠し持って、夜が明ければその花が、いっさいの魔力を失うことを期待していた。そして咲きかけの赤い花をすべて摘み取ることが彼の最後の戦いとなり、それが成し遂げられれば死んでもいいと思い、「もうすぐおそばへ参ります」と空を仰いでささやくのであった。

そして彼は赤い花を根から引き抜くと、ずたずたにちぎって握りしめた。

翌朝、人びとは彼が病室で死んでいるのを見つけたが、その顔は安らかで明るい表情に見え、痩せ衰えた相貌は、何かしら幸福な色を浮かべていたのだ。人びとは彼の手から赤い花を抜き取ろうとしたが、手は硬直し始めており取ることはできなかった。彼は自分の戦利品を墓へと持ち去ったのである。

〝正常〟と自覚している者たちが作り上げている〝邪悪〟に満ちたこの社会の存在に切り込む〝狂気と妄想〟の産物である〝正義〟とは何かを考えさせられる作品である。