遠州八重神玉と御朱印巡り。その8〜見付天神 矢奈比賣神社〜

2024年11月17日。

遠州八重神玉 八社巡りもついに最後の一社。

八重神玉巡りを始めると決めた時、最後は絶対ここにしようと決めていたんです。

それがここ、磐田市の『見付天神 矢奈比賣神社(みつけてんじん やなひめじんじゃ)』。

地図がなくても迷う事なく辿り着ける、ある意味ホームグラウンド!

なんなら裏道も網羅しているので、万が一道を外れたり間違えても自己修正できる!

と言うことで今回はナビ先生方の出番はありません。ふんふーん♪

府八幡宮(磐田市)から始めて、見付天神(磐田市)で終える。

磐田在住の自分にとっては、これが一番締まりやすいかなと思ったんです。

見付天神 矢奈比賣神社といえば、『見付天神』の名前の方が広く知られていて『矢奈比賣神社(やなひめじんじゃ)』だけ言われてもピンとこない方が多いと思います。

ゆるキャン△にも「見付天神」で登場したので聖地巡礼で訪れた方もいるでしょう。

裸祭りと悉平太郎、学問の神様の印象がある神社です。

一番最初の大鳥居の先にある赤い鳥居のそばに佇むのは見付天神のシンボル・悉平太郎の像。

磐田市のゆるキャラ「しっぺい」のモデルです。

『見付天神 矢奈比賣神社(みつけてんじん やなひめじんじゃ)』

正式名称は『矢奈比賣神社』。創建年月は詳らかではないが延喜式内社に列しており、承和七年(840年)と貞観二年(860年)に神階を授けられています。

御祭神

【矢奈比賣神社】

・矢奈比賣命(ヤナヒメノミコト)

主祭神。女性の神様で1300年以上の古くより祀られてきた歴史があります。

- 御利益 -

五穀豊穣、安産、子宝、子育て、縁結び、等

・菅原道真公(スガワラノミチザネコウ)

矢奈比賣神社の相殿。太宰府天満宮や北野天満宮などにもお祀りされている学問の大神。一条天皇正暦四年(993年)に勧請奉祀されました。

- 御神徳 -

学業向上、受験合格、文墨上達、等

【霊犬神社】

・悉平太郎(しっぺいたろう)

御祭神。見付の町に平和を取り戻した英雄である名犬。光前寺では『早太郎』という名で伝承されています。

- ご利益 -

危難よけ、厄除け、ペットの健康祈願

矢奈比賣命様のことを詳しく知りたかったのですが、実は詳細が知られていない神様。

全国でも「矢奈比賣命様」としてお祭りされているのはここだけだそうです。

かつて原生林に覆われていた磐田原台地全体が「山の神」として信仰され、矢奈比賣命様はその山に御降臨された神と考えられている説もあったり、海神(ワタツミ)の子で玉依毘売(タマヨリヒメ)様の娘神様の「矢之姫神様」説もあったり、素戔嗚尊の御子神の一柱である「八野若日女命(ヤノワカヒメノミコト)様」が矢奈比賣命様の説もあったり。

歴史を紐解くのも大変ですが、調べていくと楽しいですね。

古い文献、読めませんけど。。。

次に、菅原道真公。

全国でも『お天神さま』といえば菅原道真公の別称と知られるお方ですが、神々の時代より現代寄りの神様。

平安時代に活躍した貴族・学者・政治家で、学問で朝廷に使える家計に生まれ、幼い頃よりその才能を顕されます。あまりに優秀であったために無実の罪で都を追われ、遠く太宰府の地で生涯を終えました(903年)。 しかし道真公の死後、都(京都)では疫病が流行したり平安京の清涼殿への落雷などで道真公の左遷に関わった人たちが多く亡くなったために、人々は道真公の祟りと恐れ、道真公の全ての罪が許され、『天神様』『雷神様』として祀られました。

時が経ち、人々の記憶から祟りや怨霊のイメージより、勤勉で高名な学者だったことの方が残り「恐ろしい祟り神」から「ありがたい学問の神」へと信仰が変わっていったそうです。

しかし本来『天神様』は道真公だけを称する言葉ではなかったものの、「天神とは菅原道真公のことである」という教えが広まり、統一されるようになったそうです。

ちなみに、菅原道真公の墓所である太宰府天満宮は延喜十九年(919年)に社殿が造営、天暦元年(947年)に北野天満宮が造営され、正暦四年993年に矢奈比賣神社へ勧請奉祀されました。当時の東日本では一番早く勧請されたのだとか。現在、菅原道真公を祀る神社は全国で11800社にもなると言われています。

そして忘れてはならないのが、『霊犬神社』。

矢奈比賣神社の境内にある、全国でも唯一犬をお祀りしている神社です。

本来神社は神様のいる神聖な場所なので、参拝にはペットを連れて行くべきではないと立ち入りを禁じているところが多いのだそう。

しかし、ここは全国でも珍しいペットOKの神社です。(しかしマナーはちゃんと守りましょう。)

霊犬伝説は全国各地にありますが、ここ見付天神の霊犬伝説は菅原道真公が勧請された後、正和年間(1312〜1317年)の頃に見付の地で起こった猿神退治の伝承である「悉平太郎(しっぺいたろう)伝説」が残っています。

とあるお祭り時期、偶然通りかかった旅の僧侶が、お祭のわりに暗い雰囲気に町の者に話を聞くと、集落の安寧を図るために娘を生贄として差し出す泣き祭が行われると聞く。疑問を抱いて調べようと境内に忍び込むと、そこにいたのは恐ろしい物の怪たち。「信濃の悉平太郎に知らせるな」と口々に話をしていたのを聞いた僧侶は信濃にいる悉平太郎という人物を探して妖怪退治を頼むために信濃へ向かう。しかし悉平太郎という者は見つからない。ようやく悉平太郎が光前寺(長野県駒ヶ根市)で飼われている犬の名前であることを知り、光前寺に赴き和尚に事情を話して悉平太郎を借り受けると急いで見付に戻った。祭りの夜に娘の代わりに棺に入った悉平太郎が境内に運ばれると、その夜、神社周辺は凄まじい悲鳴や唸り声が明け方まで響き、静かになった境内に観にいくと、凄惨な戦いの形跡と年老いた狒々(ひひ)たちが地まみれで倒れていた。その横で怪我を負った悉平太郎がいた。

幸いにも生きていたものの、この怪我が元でこの地で力尽きたとも、光前寺に戻る途中で大蛇と戦い力尽きたとも、無事光前寺に戻ったとの説もあります。

そんな見付の町を救った英雄・悉平太郎を霊犬神社にお祀りするようになったそうです。

矢奈比賣神社に参拝。手水舎にお花が飾られていて可愛い。

見付天神といえば、本殿前の『願かけ牛』こと臥牛の像も有名ですね。

雌の牛の像にだけ梅が赤く塗られていました。

『梅』と『牛』は菅原道真公と深く縁のあるものです。

『梅』は太宰府に左遷される時、幼い頃より親しんできた自邸の紅梅殿の梅に別れを告げた道真公。そんな道真公を慕う梅の木が、道真公が太宰府に到着すると一夜にして太宰府まで飛んでいったと伝えられる『飛梅伝説』が有名ですね。また白太夫という人物が道真公を慕い太宰府まで下りる際に都の道真公邸宅に立ち寄り、夫人の便りと共に庭の梅を株分けして持っていった事を、道真公が都から取り寄せたことを伏せて「梅が飛んできた」ということにしたとも言われているそうです。

『牛』と道真公も深くご縁があり、道真公が丑年生まれで丑の日に薨去されたこと、太宰府に下りられる際に牛に乗られていた、道真公が牛を愛育していたこと、牛が刺客から道真公を守ったことなどなど。道真公が生涯を閉じた後「人にひかせず牛の行くところにとどめよ」との御遺言があり、御遺骸を牛車でお運びする途中で牛が座り込んで動かなくなった場所に埋葬し、そこが後の太宰府天満宮となりました。一説には、この時の牛が道真公が愛育していた牛だったとの話もあり、道真公を祀る『使いの牛』は、ほとんど臥牛と呼ばれる座った姿勢をしているそうです。

ちなみに、頭を撫でると知恵を授かると言われていますが、見付天神の願かけ牛は台座が結構高めなのでお子さんとか小柄な方はなかなか難しい・・・

本殿から東に『霊犬神社』の看板があるので道なりに北に向かうと茶色い木製の鳥居があります。

その鳥居を抜けて、北側にあるつつじ公園内へ。

そこには白い鳥居があり、鳥居から社殿までの参道の両側にはつつじの木がたくさん植えられていて、春になるとつつじが咲き誇ってとても綺麗な場所でもあります。ただ、今の季節は花がなくてさみしかったのですが。

突き当たりにある小さな社殿が霊犬神社です。我が家には犬猫などのペットは居ないものの、愛犬をお散歩させながらお参りしている方もちらほらいらっしゃいました。霊犬神社の裏にはや林や池がある公園でのんびり散策したり休憩したりできます。

霊犬神社にもお参りした後、社務所に一旦戻り御朱印をお願いしてきました。

そこで待っている間に、再び霊犬神社方面へ。

昔から茶色いログハウス風の建物があり、かつてはお正月とかに粟餅を売ってたりと期間限定のお店でしたが、最近ここがカフェになりました。

『まるよし える芽』

ここでは軽食や甘酒などがいただけます。私は「開運みつけ比賣餅」をいただきました。

きな粉がついた瓢箪型のお餅の上に、特製の白味噌ダレがかけられた、一口サイズのお餅8本とお茶のセット。白味噌の甘さときな粉餅が散策した後にはちょうどいい。ちょっと肌寒くなってきてたのもあって、あったかいお茶も美味しかった。(ほうじ茶でした。)

週末土日のみ、9時から17時までの営業みたいです。次は開運みつけ天神餅食べたい。

のんびりくつろいだら預けたご朱印帳を受け取りに。

もちろん八重神玉も忘れません!

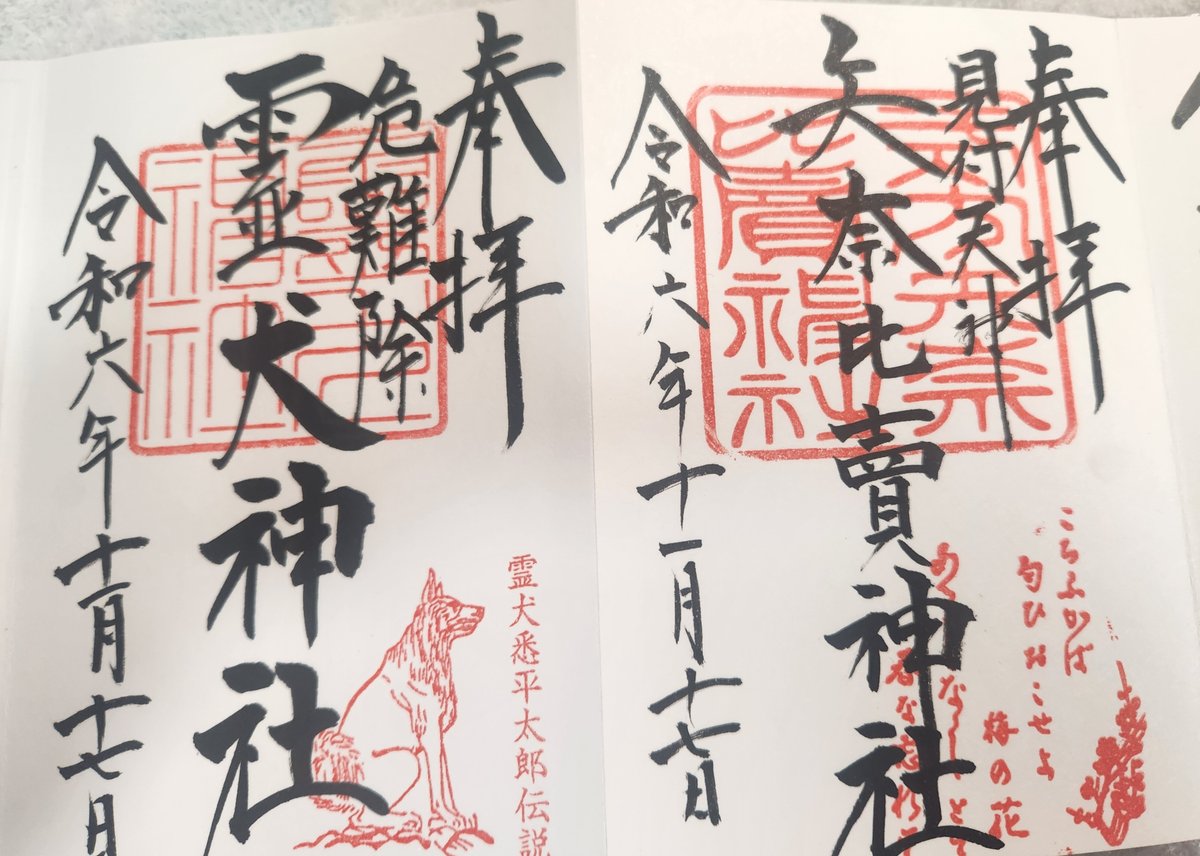

御朱印は矢奈比賣神社と霊犬神社の二社分いただきました。

矢奈比賣神社の方は、

『こちふかば 匂ひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ』

道真公が太宰府に下りる前に自邸の梅と別れる時に詠んだ句が押されています。

霊犬神社の方は凛々しい悉平太郎の印。

八重神玉には、『見付天神』の社名、『悉平太郎』の横顔、願意の『学力向上 良縁成就』、社紋の『梅鉢紋』。

これで遠州八重神玉 八社巡り全て回り終えました!

コンプリート!

ただ巡り、祈り、集めて終わりだけでなく、お参りした後にこうしてまとめることも今までしてこなかったけれど、遠州八重神玉集めをきっかけに始めたnoteもなんとなく楽しくなってきました。

他にもあちこちに御朱印巡りはしたので、記録して行こうと思います。

ただまとめるのが時間かかるんですよね、私。もう少し色々わかりやすくまとめられるようにnotoも勉強しなきゃ。

年内アップ間に合ってよかった(汗)

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

見付天神 矢奈比賣神社(みつけてんじん やなひめじんじゃ)

静岡県磐田市見付1114-2

無料駐車場有

東名磐田ICから車で10分。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

余談ですが・・・

見付天神といえば、ゆるキャン△(アニメシーズン2 第2話)にも登場した場所で有名かもしれませんが、見付天神の霊犬伝説をコメディにしたお話が漫画であります。

『けんえん。』全8巻

https://amzn.asia/d/bsglPQV

この漫画には本来やられ役の狒々と英雄になる霊犬がゆるーく仲良くなりつつ、伝承のような戦いをしないで見付の町を守る、といったようなお話。ゆるキャンのようなリアルな矢奈比賣神社ではないですが、霊犬伝説当時の見付の町を舞台にした、遠州弁で喋るおさるのマシラと俺様ワンコのハヤテの凸凹コンビが繰り広げる平和な霊犬伝説なので興味のある方はぜひご覧ください!原作者の風越洞先生は磐田にゆかりのある方なんだとか。

磐田市内の図書館でも読めます。

キャラクターみんな可愛いのですが、矢奈比賣様がとっても可愛いのです!オススメです!