電脳の0と1

昨今、生成AIが何かと話題に上るが、これを動かしているのは電脳である。では、「電脳って何かと問われると」どう答えようか。平たく言えば、電脳は点灯消灯の切替器の塊である。

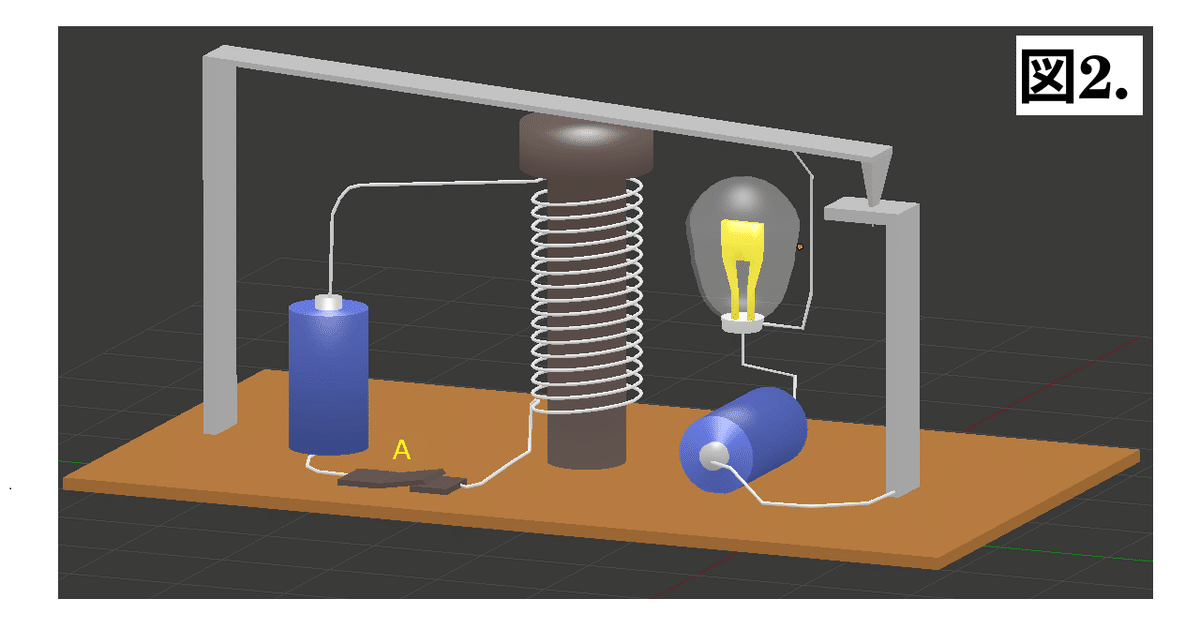

電脳が切替器の塊と言うのは、単なる概念でなく実際にそうなのだ。それを稚拙だが三次元絵で説明しよう。図1.と2.を参照

小学校の理科の時間に作った人も多いと思うが、これは電磁石を応用した電気回路である。Aの切替器を押すと、電気が大螺子に巻かれた動線に流れ磁力が生じる。螺子頭の磁力は上の金属板バネを引き付け、その先端部が別の金属板に当たる。すると二つの金属板に電流が流れ、繋がれている電球が光ると言う単純明快な仕組みだ。

単純に配線と切替器にしなかったのは、押して電源を切ると言う事を実現したかったからだ。これがないと電脳はできない。次に図3.を参照

電気回路を2台連結してある。黄色い配線を辿ってもらうと分るが、この体系環境では、2つの切替器、AとBを同時に押さないと電球が光らない。切替器の開をOFF、閉をONとすると、AのONとBのONのみ電球がON(点灯)になる。ONとOFFまたはOFFとONも結果はOFF(消灯)である。この様な回路をAND回路と言う。このONを1、OFFを0、電球の点灯を1、消灯を0に置き換えて、表にすると以下のようになる。

A B 電球

0 0 0

1 0 0

0 1 0

1 1 1

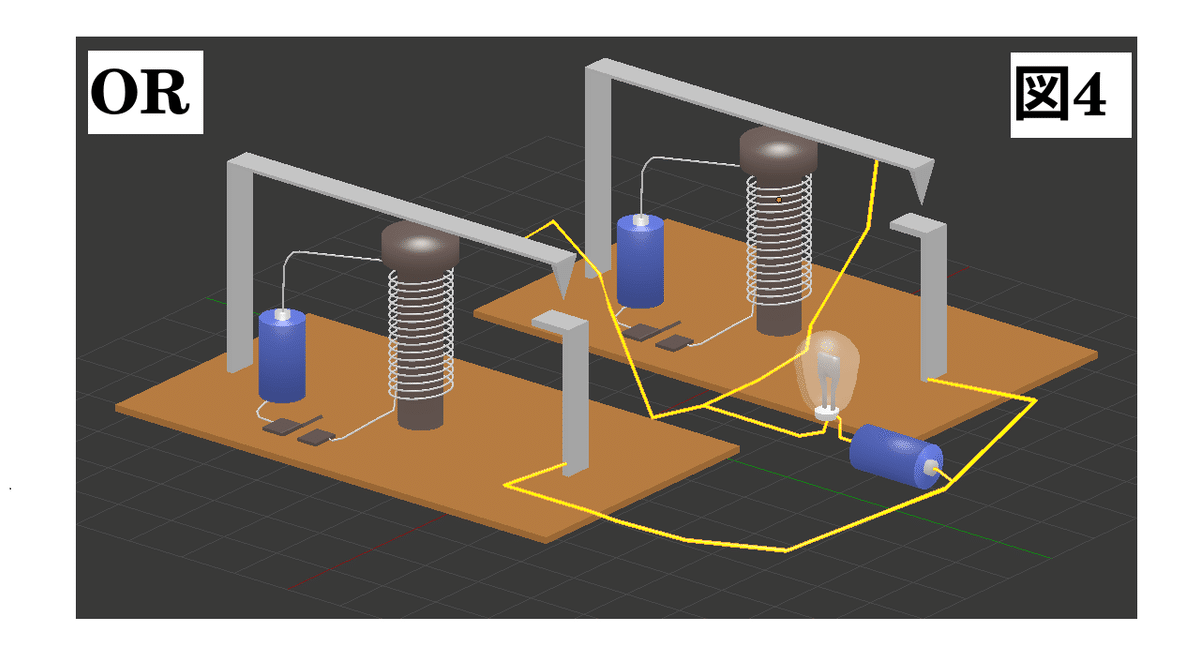

次に図4.を参照

こんどは、AとBの何れの切替器を押しても電球は点灯する。AとB共にOFF(開)の時のみ電球は消灯する。この様な回路をOR回路と言う。これらも上記と同様に、0と1で表すと以下のようになる。

A B 電球

1 0 1

0 1 1

1 1 1

0 0 0

次は図5.と6.

これは上述の電磁切替器とは違い、切替器がONで電球は消灯し、OFFで点灯する。これはNOT回路と言う。

A 電球

1 0

0 1

最初に述べたが、このNOT回路は非常に重要で、これができないと、電脳は計算ができない。ここで紹介した器具は、小学校この工作並の単純なものだが、昔はこの原理を応用した電脳が実際にあった。レリー式電脳と言われるの物である。一つ一つの電磁切替器は小型でカチッと音がする程度だが、全体では無数のクツワムシが鳴くように、ガチャガチャと大きな音を立てて計算したそうだ。

以上

次回は電気式切替器による電脳