最強廃道「清水国道」をGISデータで炙り出す

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」

というのは小説「雪国」の有名な一節だが、これは川端康成が越後湯沢を訪れた際の経験をもとに執筆されたものだという。

川端が越えたのは上越国境。古くは上野国と越後国の境界であり、今は群馬県と新潟県の境界に当たる。中央分水嶺を超える箇所であり日本海側と太平洋側で気候が大きく異なるこの国境の特徴を、一言で端的に表現したのが冒頭の一文だろう。

この上越国境に、廃道マニアなら多分誰もが知る最強廃道、国道291号「清水国道」がある。

周辺状況の紹介

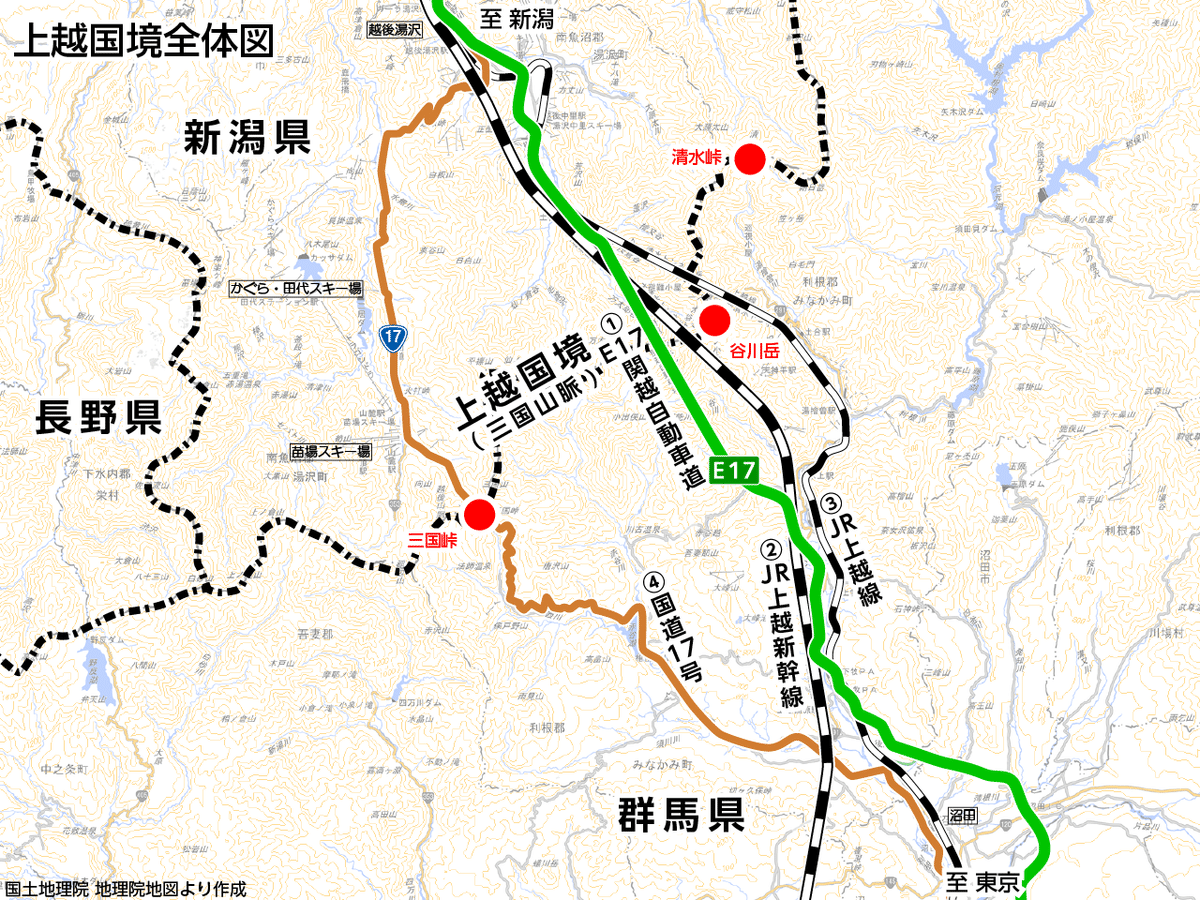

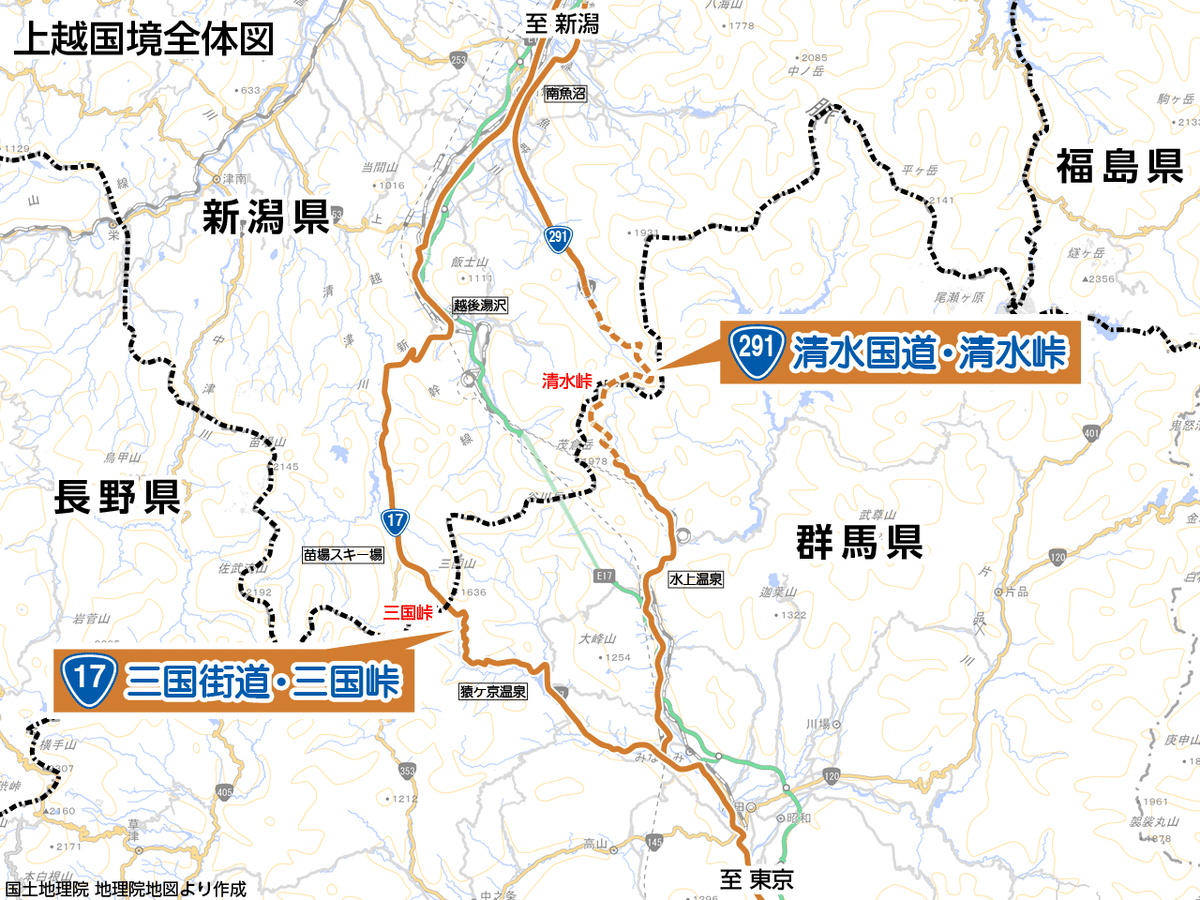

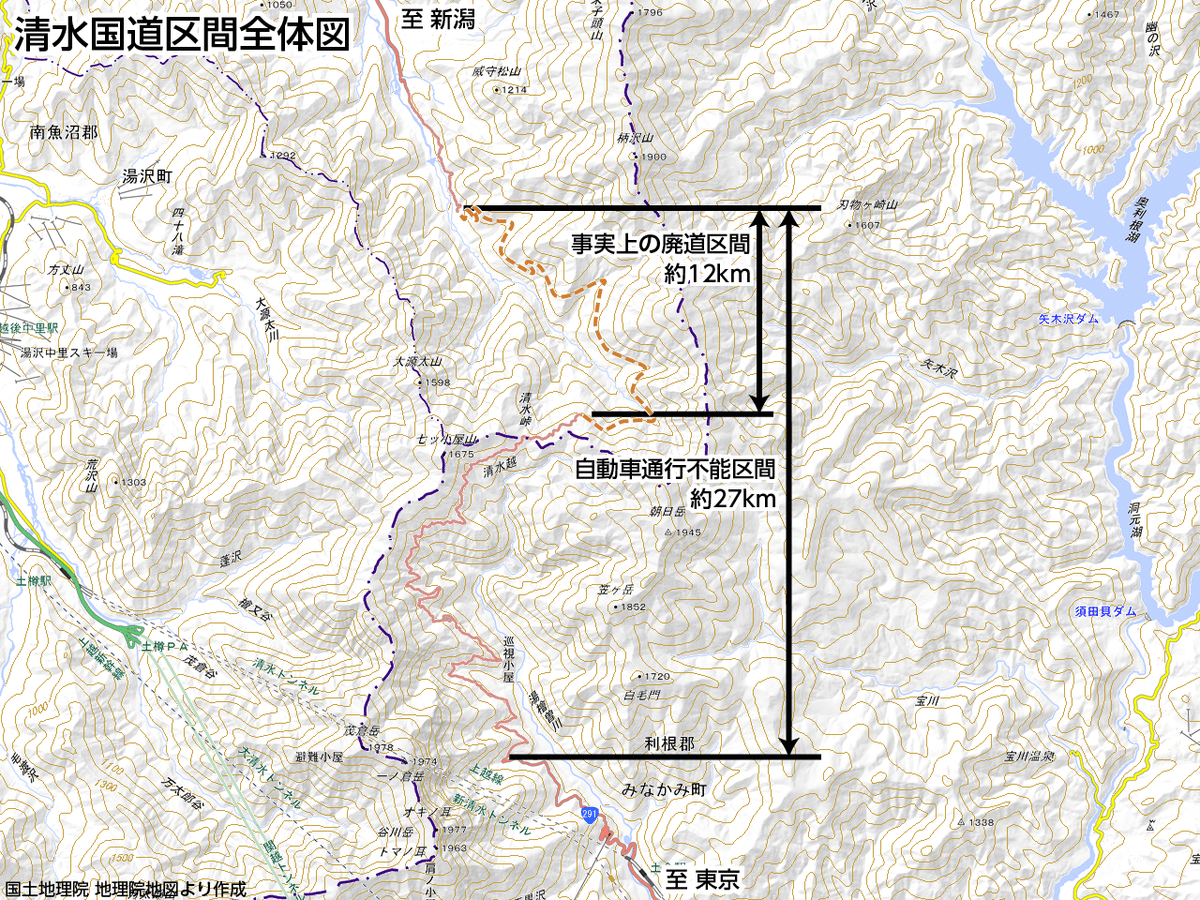

この上越国境とその周辺、道路マニアにとってはなかなか因縁のエリアなのである。とりあえずこの地図を見ていただきたい。

画像のエリアがいわゆる上越国境と呼ばれるエリアである。ここを現在2本の道路と2本の鉄道路線が超えている。

上越国境を超えるルートとして活躍しているのが、次の4つのルートだ。

①E17関越自動車道 関越トンネル

上り:1991年開通 11,055m

下り:1985年開通 10,926m

※現在でも山岳道路トンネルとして日本最長

②JR上越新幹線 大清水トンネル

1982開通 22,221m

※開通当時、世界最長のトンネル

③JR上越線

上り:清水トンネル(1931年開通 9,702m)

※開通当時、東洋で最長の鉄道トンネル

下り:新清水トンネル(1967年開通 13,490m)

④国道17号 三国峠・三国トンネル

1959年開通 1,218m

この4つのルートが、関東と新潟を結ぶ交通の要衝である。

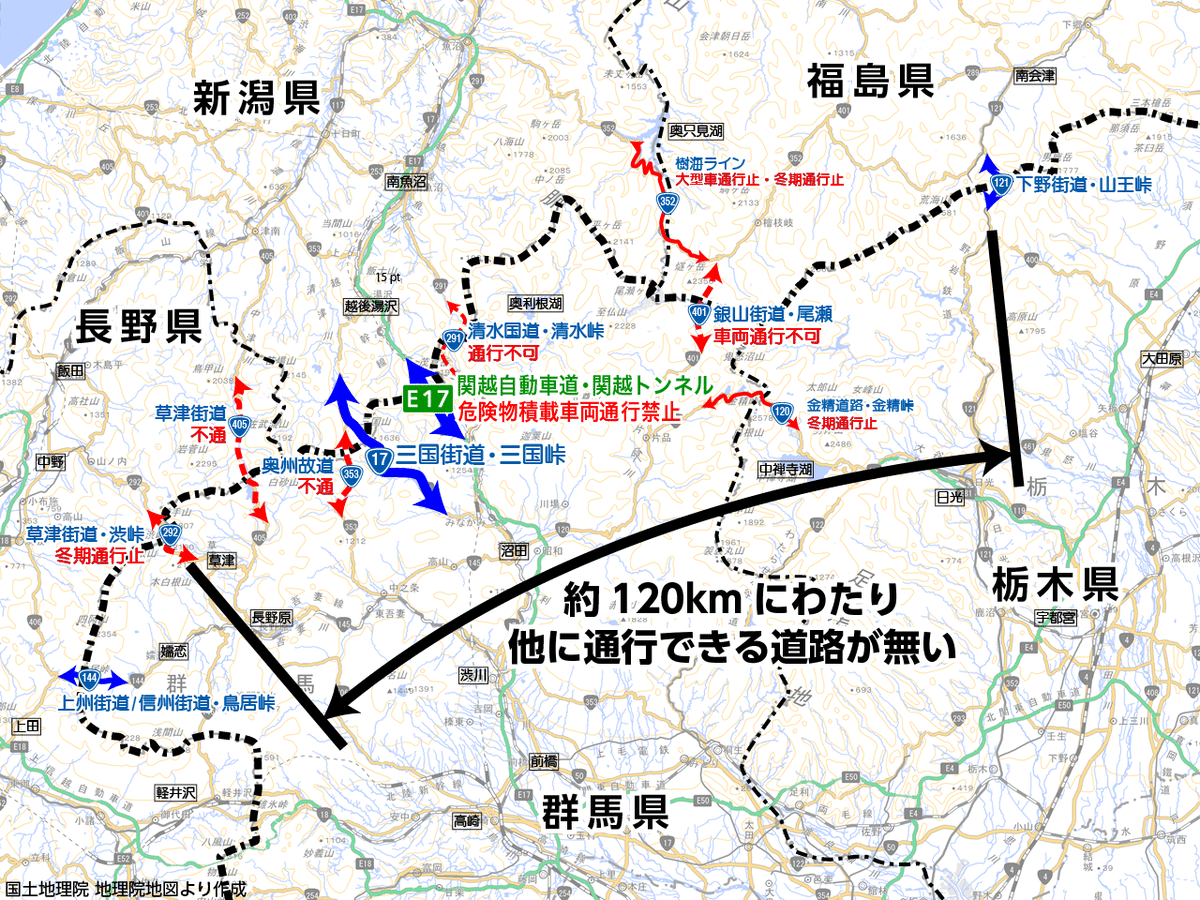

なぜならば、この山脈を超える道路・鉄道は、東西120kmにわたり、この4つを除いて存在していない。

そして、本来は他にもルートが必要であったことを示すかのように、4本もの国道が分断されている。

分断されている国道は西から順番に4本ある。

○国道405号

(群馬県)野反湖~(長野県)秋山郷が不通。草津街道とも呼ばれ、中世には

牛道として物資輸送の要路だったが、その後廃れた。一応歩けるらしい。

○国道353号

(群馬県)四万温泉~(新潟県)旧三国スキー場付近が不通。古くは奥州故道・

木の根宿道と呼ばれ重用されたルートだったが、江戸幕府によって④の

ルートのみが街道として認められたため封鎖され、廃れた経路。古道は

歩行も不可能。

○国道291号

今回の主役。清水峠を挟む区間が不通。

○国道401号

尾瀬国立公園を挟む区間が不通。古くから銀山街道として整備されたル

ート。遊歩道で往来もできるが、環境保護のために車道の建設が断念さ

れた経緯がある。

上越国境周辺が特異なのは、これだけの本数の国道が指定され(つまり交通路として重要視され)、かつ車道としての復活が成されていないことであるといえる。

清水国道の歴史

本題からは逸れるが、清水国道の歴史について説明する。興味ない人は飛ばしてね。

今回の主役である清水峠越えの道は、上野国と越後国を結ぶ最短ルートとして、④三国峠越えルートとともに重用されてきた。ところが江戸時代になると、標高が低い三国峠ルートが整備された一方、清水峠ルートは前述の木の根宿道と同様に封鎖され、廃れてしまった。

明治時代になると改めて最短ルートとして注目され復活。さらに1878年には大久保利通が提唱した「土木7大プロジェクト」の一つとして車道建設が計画され、数年間の大工事の末に1885年8月には馬車交通が可能な緩勾配・広幅員の道路として開通。当時の「国道八號(8号) 東京ヨリ新潟港ニ達スル別路線」に指定されるに至った。これが「清水国道」である。

当時の新潟港は日本海側の国際貿易港として、また軍事的な側面で、かなり重要視されていた。東京から新潟港に至る最重要路線の最難所である上越国境越えは、重大な国家プロジェクトであった。

ちなみにこの時まで国道8号を担っていたのは三国峠ルートである。

ところが開通からわずか2ヶ月後の10月には豪雨による土砂崩れで寸断し、そのまま降雪期を迎えた。そして雪解けの頃には道路各所が雪崩で破壊され通行不能となっていた。しばらくは修復を続けたが、ついに道路は放棄されてしまった。1920年、道路法改正により清水峠区間は国道指定を外れた。

清水峠の寸断により、再び三国峠が往来の主役となる。1934年には④三国峠ルートが「国道9号 東京市ヨリ新潟県庁所在地ニ達スル路線」に指定され、1952年には道路法改正により「一級国道17号(東京都中央区 - 新潟県新潟市)」となった。

もっともこの頃は、1931年に開通した上越線の影響で峠を行き交う者が減り、荒廃していたという。しかし自動車交通の重要性の高まりを受けて改良が続けられ、1959年には峠の付近に三国トンネルが開通。ついに群馬・新潟県間で自動車が往来できるようになった。

一方の清水国道は、その後も放置され続けた。

清水峠の標高は約1,448m(ちなみに三国峠は1,244m)ある一方、群馬県側の土合駅付近は約650m、新潟県側の清水集落付近は約600mである。まっすぐ繋げば13%の急勾配。馬車に登れる勾配ではない。

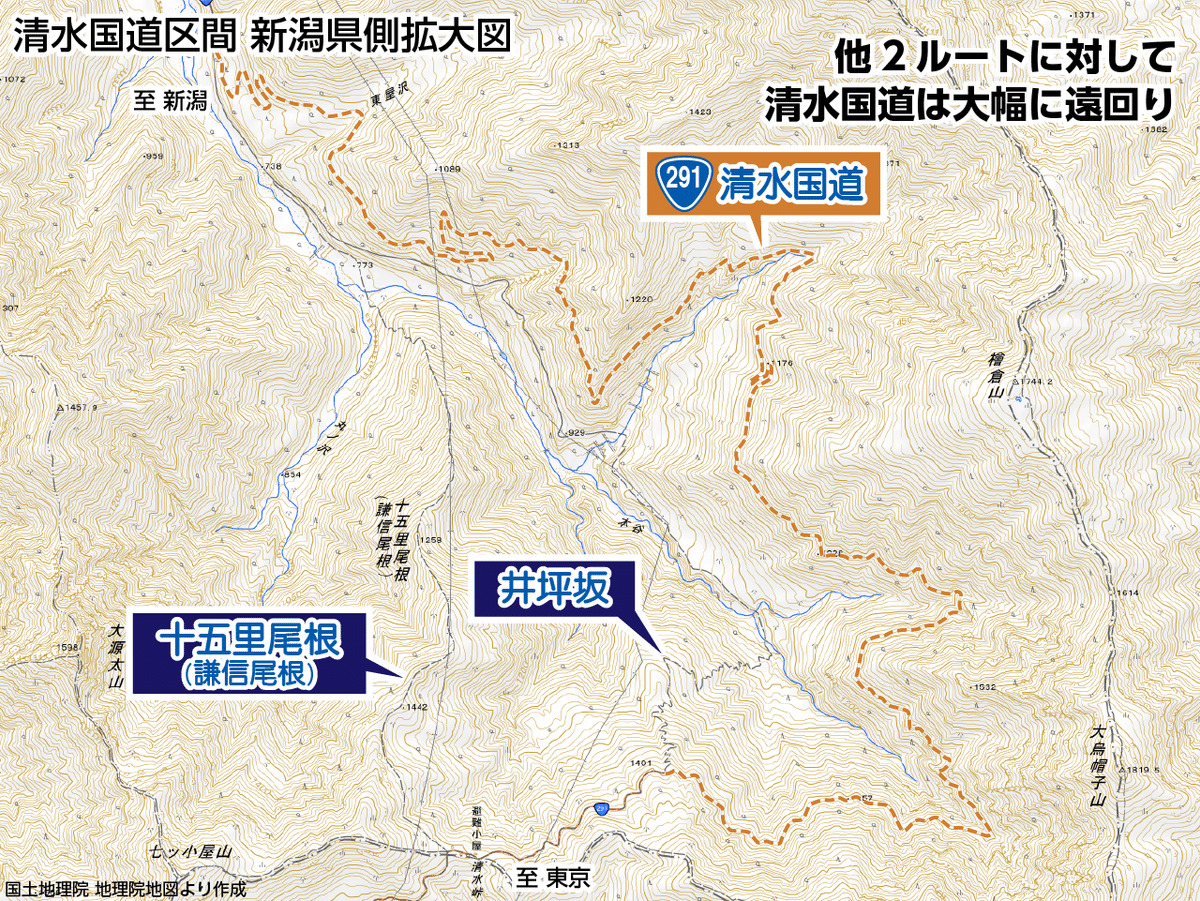

そのため馬車の通れる道路は、直線で結べば11kmのこの区間を、27kmもの延長で迂回していた。遠回りしながら少しずつ標高を稼ぐルートだった訳である。山を超える人間はそんな遠回りのルートは使わず、古来からのルート(下図 十五里尾根)や新しく整備した登山道(下図 井坪坂)を使い、清水国道を使うものは誰もいなかった。

また④三国街道の宿場町である越後湯沢の隆盛やスキーブームも清水国道の将来に影を落としたと言える。1915年には布場スキー場・岩原スキー場が開業。1931年には上越線が全線開通。1961年には三国峠近くに苗場国際スキー場が開業した。しかし清水峠ルートは越後湯沢を通らない。清水峠の新潟側に、観光資源になるようなものはほとんど何もなかった。

1970年には国道291号の指定を受けたが、その頃には関越自動車道・上越新幹線といったプロジェクトが進んでいた。これにより、三国峠の代替路として復活させる可能性もなくなってしまった。

国道291号が車道として復活する可能性は、多分今後もないだろう。

ここまでの参考文献:

清水国道はいまどうなっているのか

一度は車道として開通しながら、災害によりルートが放棄され以後、およそ100年復旧されていない清水国道。あくまで災害通行止めになっているだけで、現在でも現役の国道である。

しかし全長27kmのうち、後世に誰も使うことがなかった新潟県側の12kmは、各所を雪崩等で破壊され、人間の通行すら不可能な状態になっているという。事実上、廃道化したと言って良い。

そしていつの間にか、国土地理院の地理院地図からも、このルートは抹消されてしまった。

(ちなみにGoogleマップにもデータは無い。OpenStreetMapでは非表示になっているがデータが残っている。Mapionではまだ表示される。)

この、過去約100年間おそらく誰も歩いたことがないとされるルートを踏破したのが、有名な廃道探検家の"ヨッキれん"氏。下記にレポートが公開されている。凄まじいリアルな迫力で描かれる清水国道との戦いは是非ご覧いただきたい。

※「山さ行かねが」より引用

そしてこのレポート曰く、清水国道の多くの区間は馬車道としての広大な幅員(3間=約5.4m)を残しているとのことであった。

であれば、航空レーザ測量により5mメッシュで整備されている標高データ「数値標高モデル(DEM)」を確認すれば、清水峠の道形をあぶり出せるのではないか、というのがこの記事の趣旨である。

詳細な手順は書くと長くなるので、別途下記の記事で解説している。

標高図を作ってみた

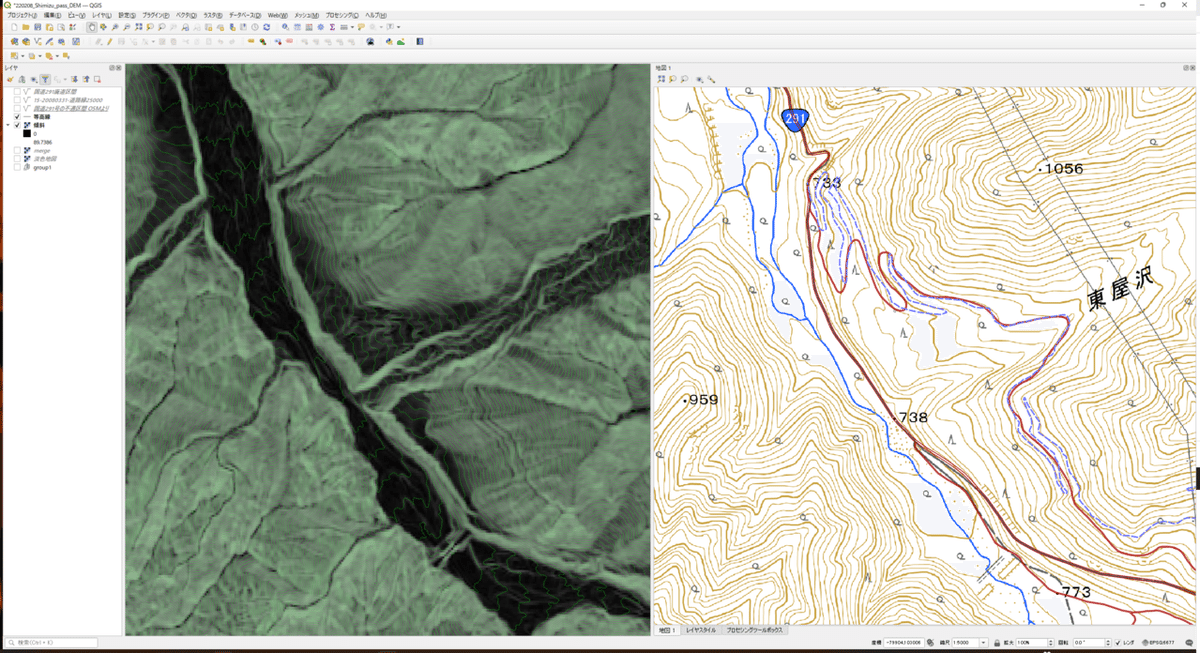

ということで、DEMデータを元に、標高図を作ってみた。

清水峠付近を見てみると、標高が低い位置は黒、高い位置は白に着色されていることがわかる。

さらに拡大してみると…何かが見えるはず…

・・・

正直何もわからない。

本来は、画面中央から右に向かって、地図から抹消された清水国道が続いているはずなのである。

傾斜図で道形をあぶり出す

清水峠の道形をあぶり出すには、もうひと手間必要だ。

5mメッシュの標高図をもとに、地形の傾斜度を示す「傾斜図」を作成する。

色々がんばると(手順省略)、こんな感じの画像が出てくる。

おっ…?

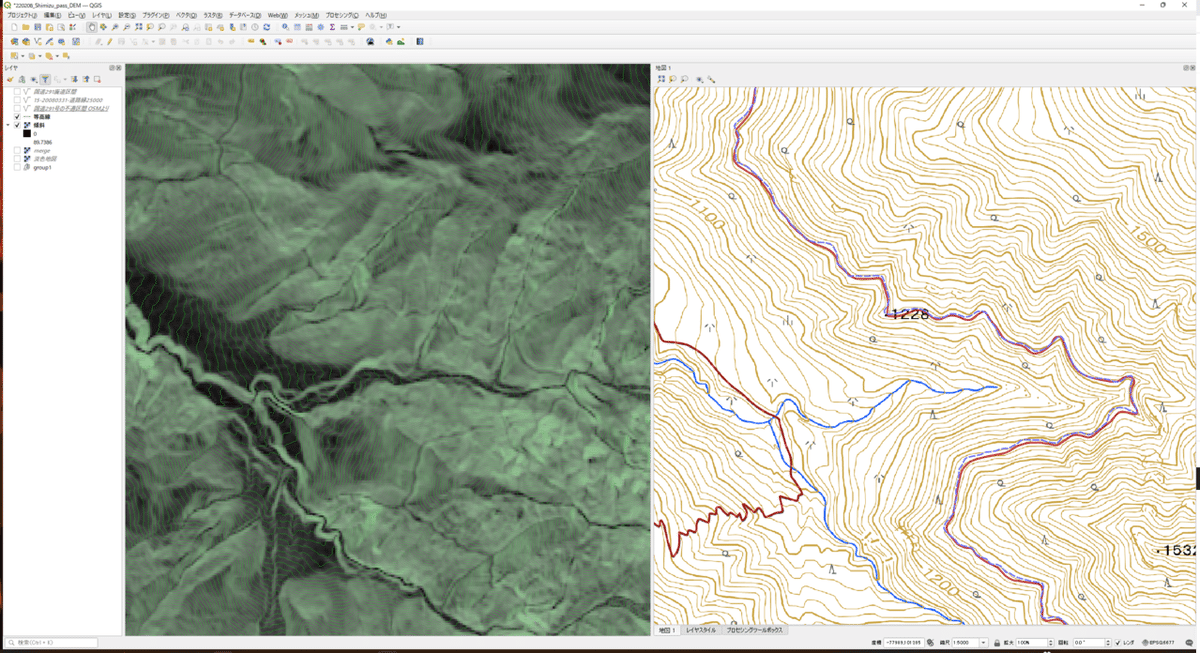

同じ地点の地図を並べてみると・・・

見えた!!!!!

おわかりいただけるだろうか。

それぞれの画面の左半分は、国道291号として地図に示されている区間である。

そして右半分には、地図から抹消された清水国道区間がくっきりと見えている!

それでは、データで見る清水国道はどうなっているのか。辿ってみよう。

まずは群馬県側を見ていく

本題の新潟県側に行く前に、まずは群馬県側を見ていく。

一ノ倉沢(群馬県側車道終点)付近。

地図で道路が破線で切り替わるあたりから線が薄くなるものの、地図通りの道形がはっきり見えている。

(以後の画像では、見やすいように左側の傾斜図に5m等高線(DEMデータより生成)を乗せている)

その続きもはっきり。

画面下半分、九十九折がハッキリ見えているが、その周辺はところどころ線が薄まっている。埋没しているのだろうか。

画面中央、左右に走るのは蓬峠に繋がる登山道なのだが、傾斜図ではまったく見えない。道幅が全然無いので5m解像度の傾斜図には表れないのである。相対的に、清水国道がはっきり見えていることがよくわかる。

画面上部、さらに薄まってきたがなんとか見えるレベル。

ところで、上の地図の中心部を拡大してみたものがこちら。

蓬峠への登山道との交差点。「白樺小屋」という小屋がある付近なのだが。

…地図にはない九十九折が1段見える気がする。

傾斜図を元に「本当の」道形をなぞってみた。

おそらく、この1段は登山道にショートカットされた結果棄てられてしまった区間なのではないか。

歩いたことがある方の情報をお待ちしています。

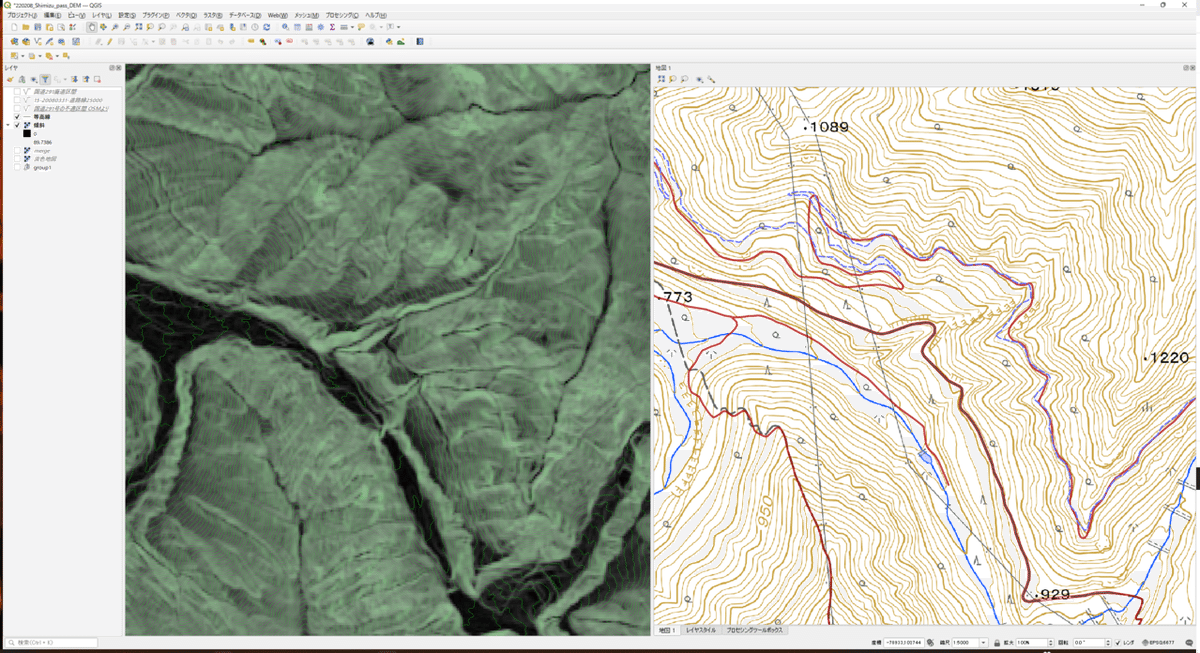

次の区間を見てみる。

ところどころ薄いがしっかり見える。

こうして見ていると、清水国道は等高線を綺麗になぞっている。道中で登ったり下ったりせず、ほとんど均一なペースで高度を稼いでいることがわかる。

登山道すら無かったこの区間において、レーザー測量もない時代に果たしてどのようにしてここまで精密な測量を行ったのか、不思議でならない。

次の区間で清水峠に達する。

正直この区間は線が薄く、道形がわかりにくい。

清水峠を拡大してみると、地図とルートが食い違っていることがわかる。

この答えは、ヨッキれん氏のサイト「山さ行かねが」にある。

地理院地図では、実態として使われていない区間が地図から消されているどころか、代わりに使われている区間が国道として着色されているという状態だ。

「山さ行かねが」より引用

新潟県側の状況はいかに

いよいよ本題の新潟県側を見ていく。

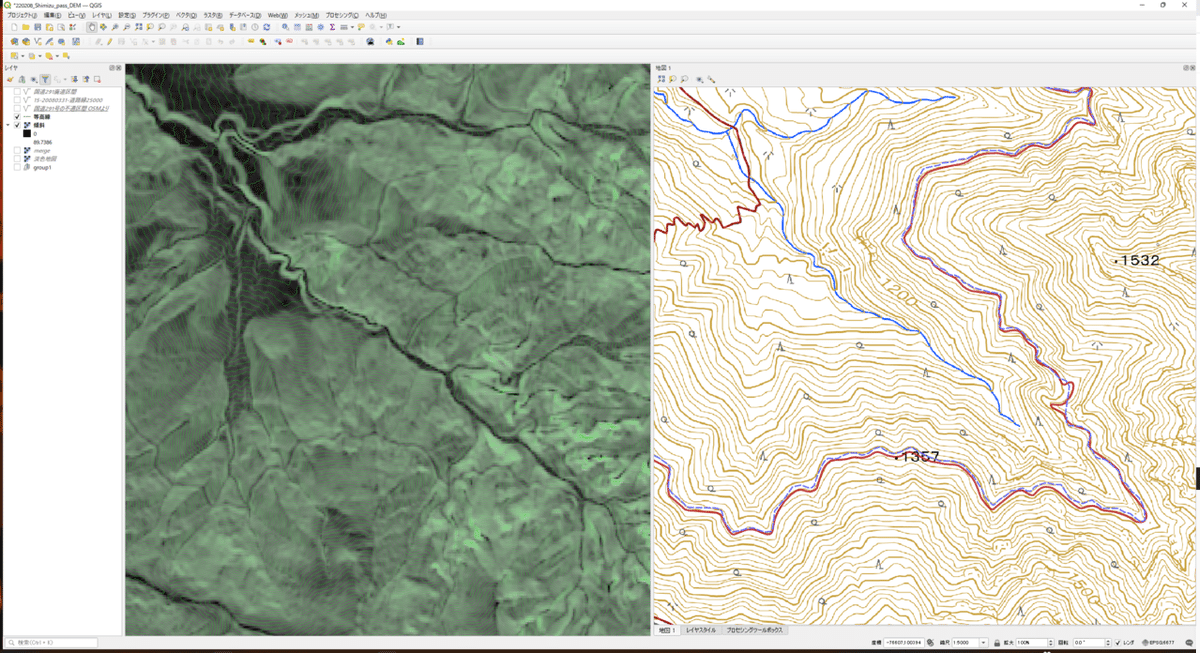

この区間は地理院地図から道形が削除されているので、「基盤地図情報」にある過去データから過去の地形図にあった道形のデータ(黒線)と、今回傾斜図をなぞって作図したデータ(青線)を右側の地図に重ねている。

最初は、いわゆる「下の分岐」と呼ばれる廃道開始区間。

起点付近は道形が薄く自信がない部分もあるが追記してみた。

ご覧の通り、若干経路が異なるかもしれないが、これくらいの延長をとらないとこの高度は稼げないはずだ。

そして、地形図は実態と全く異なっていたようだ。

「山さ行かねが」でのこの付近のレポートを見ていると、やはり地形図と実態が違うということが書かれている。

ただ、傾斜図から描き出される道形はヨッキれん氏が見たルートとも一致しない。

「山さ行かねが」より引用

赤線がヨッキれん氏が辿ったルートのイメージ

この時ヨッキれん氏はGPSログをつけていなかったようなので、どうしても正確なルートはわからない。

ただ最初の九十九折について、地形図に誤りがあったという記載はない。一方後半に小さな九十九折が2段あったと記載されているが、データ上は大きな九十九折が1段のみ見える。

九十九折の段数まで違うということがはたしてあり得るのか。

謎は謎のまま次の区間へ。

ここも前の区間に引き続き、前半の九十九折部分が地形図と全く異なる。

地形図はどう見ても等高線のまたぎ方がおかしい。

まぁ、これが当時の写真測量の限界だったのだろう。

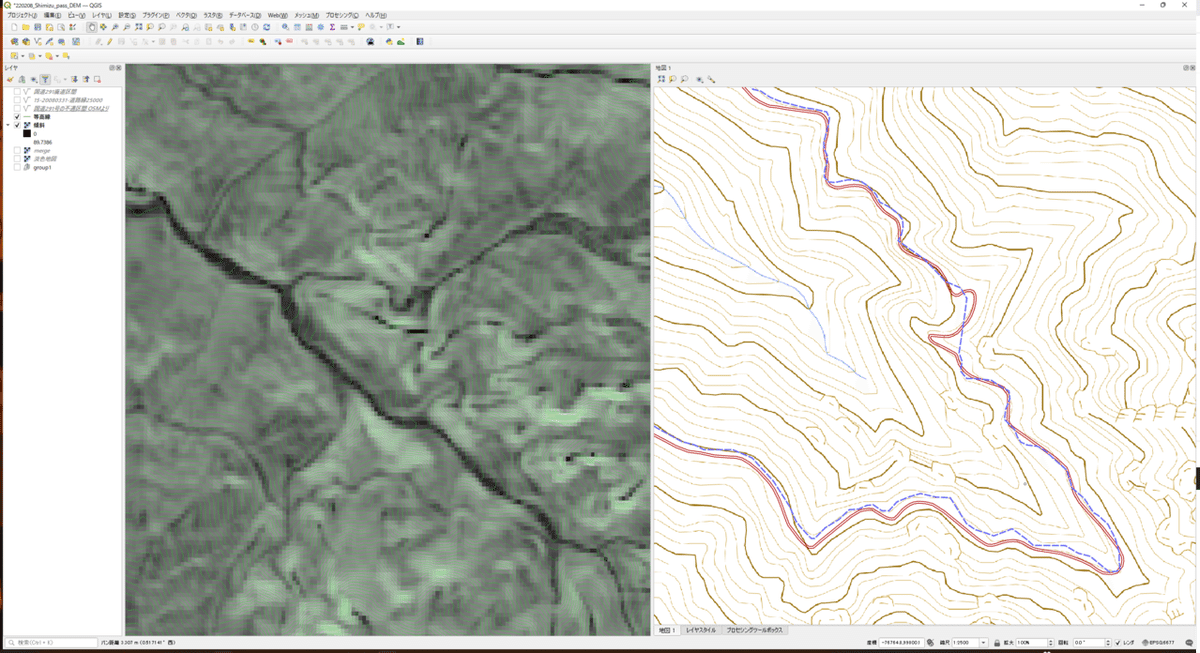

次の区間に進む。「檜倉沢」の周辺となっている。

この区間は、特に後半部は傾斜図に道形がハッキリと表れている。比較的原型を留めている区間なのかもしれない。

なおここから先の区間、おおよそ地形図どおりのルートとなっていた。

ただ、沢の最上流部付近は、正直道形がハッキリしなかった。というより、明らかに道がない箇所がいくつかあった(下図)。

ここはまさに、ヨッキれん氏のレポートで「道がない」と書かれていた箇所である。

「山さ行かねが」より引用

次の区間へ。「ナル水沢」の周辺である。

前回区間と比較すると、かなり道形が薄いように見える。若干消えかかっている箇所もある。

特に、源頭部南側(下図の下側)は、ヨッキれん氏のレポートにおいて通過できなかった、或いはギリギリ通過できたと報告されているエリアである。

ちなみに、この地域のDEMデータ作成年は2009年、ヨッキれん氏がここを歩いたのは2008年であり、当時の状況をよく示しているはずだ。

そして2022年の現在、果たして再び通ることはできるのか。残念ながら、データからはわからない。

次の区間。「本谷」周辺である。

次の画像は本谷の源頭部付近の拡大である。

かなり道形が見えにくい。

ヨッキれん氏のレポートでも、道が埋没しており踏破にあたり危険にさらされたエリアと報告されている。

そして、この画像の中心にあるのが「一本松尾根」、ヨッキれん氏曰くどう見ても道がなく、現地状況等も踏まえて隧道の存在が疑われる箇所である。

次の画像は一応、等高線を消してみたものである。如何だろうか。

どう見ても、尾根を迂回する道路があるようには見えない。

また、(谷筋ではなく)尾根の部分が両側綺麗に崩壊するというのは、どうにも考えにくい。

このデータを見てもやはり、隧道が存在した説が支持されるのである。

そして次が最後の区間。伊坪坂との合流部~清水峠区間である。

現役の登山道として使われている区間はやはりハッキリと写っている。

以上、清水峠国道全線の、データで見る2009年現在の状況であった。

縦断図を見てみる

ここからは応用編。清水国道区間の縦断図を見てみよう。

※作業には「ProfileTool」プラグインを使用した。(使い方は気が向いたらそのうち書く)。

多くの区間が綺麗に一定の勾配となっている。全長28kmもある道路の縦断図とは思えない。

ただ気になるのは、最大勾配が6%もある点である。(しかも部分的には超えている)

ちなみに平均勾配は図示していないが、群馬県側が4.1%、新潟県側が4.6%となっている。

清水国道は、馬車の通行可能な「最大30分の1」という勾配を目指して開鑿されたという説があるが、実態はせいぜい16.7分の1だったようだ。

最大30分の1という数値自体の信憑性には疑問がある。先述の通り、清水峠の標高は約1,448m、群馬県側の土合駅付近は約650m、新潟県側の清水集落付近は約600m。これを30分の1以下の勾配で結ぼうと思うと、最低でも群馬県側で24.0km、新潟県側で25.4kmの延長が必要だ。さすがに計算が合わない。

勾配に関しては、過去文献に下記の記載がある。

(清水)新道開削は高崎以北新潟県長岡までの間、約四三里余(約172キロメートル)、こう配平均三〇分ノ一、道幅平均三間(約五.四メートル)であった。なお、総工費三五万円余、開削した岩石は八三か所、ずい道二か所、橋りょう一六六か所、暗溝八五八か所などであった。

※『群馬県史 通史編8 近代・現代2』 p.385 より。

「山さ行かねが」の記載を二次引用。

高崎~長岡間において、平均勾配が30分の1とされている。となるとやはり最急勾配はそれ以上だったのだろう。

ところで、道路の勾配に関して、当時の基準はどうだったのか。

清水国道の時代にはまだ「道路構造令」が無かった。初めて登場するのは大正8年(1919年)である。そこには下記の記述がある。

第6条 国道の勾配は30分の1、府県道の勾配は25分の1より急なることを得ず

特殊の箇所に於ては前項勾配を15分の1迄、山地にして已むを得ざる箇所に於ては長40間以内に限り10分の1迄と為すことを得

道路の勾配が変移する箇所に於ては相当の縦断曲線を設くべし

坂路長き時は相当の距離毎に50分の1より緩なる勾配を有する相当の区間を設くべし

上記の通り、大正8年当時の基準では、最急勾配は30分の1以下と定められていた。

それから少し時代が進み、「道路構造令並同細則改正案 解説」(S11.10(1935) 土木協会)に次のように記載されている。

勾配

第十五 道路ノ勾配ハ次ノ規格ニ依ルベシ 但シ特殊ノ場合ニ限リ平坦部ニ在リテハ5%迄、丘陵部ニ在リテハ6%迄、山岳部ニ在リテハ10%迄急ト為スコトヲ得。

この時代には勾配の基準が細分化され、國道及指定府縣道の場合は最急勾配を5%(20分の1)以下とするよう求めている。

そしてその後にはこの記述が続く。

唯単に勾配と云う時は縦断勾配即ち坂路の意味である事に今回判然と定めました。自動車では相当急勾配でも平気で上ります、即ち道路面が固くかたまって居りますと、ギヤー(Gear)をロウ(Low)にしてトラックでは20~25%、乗用では25~30%の勾配でも上り得るのでありますが、混合交通の普通の道路では荷車も荷馬車も通行するのでありますから自ら制限があります。即ち道路に対しては荷馬車を主に採って考えねばなりません。本条項に於いてはそういう緩行車を標準に取って考えたのであります。表に規定したものは別に理論的根拠に依ったものではなく、経験を主として決定したものであります、従って従来の規定と今回のと大差はありませぬ。

当時の考え方では、荷馬車を基準に5%という値が定められていたのである。

この後には、坂路の制限長の記載が続く。

第十六 勾配ヲ4%ヨリ急ナル坂路の長ガ次ノ標準ニ依ル制限長ヲ超過スル場合ニ在リテハ制限長以内毎ニ勾配2.5%ヨリ緩ナル長50m以上ノ区間ヲ設クベシ

4%以上の勾配では700m、5%迄以上で450m、6%以上で300mの制限が設けられている。

基準自体は清水国道よりずいぶん新しいものだが、あくまで荷馬車を対象に作られた基準である。

これと照らし合わせると、やはり6%の勾配が続く清水国道は、馬には辛かったのではなかろうかと思われる。

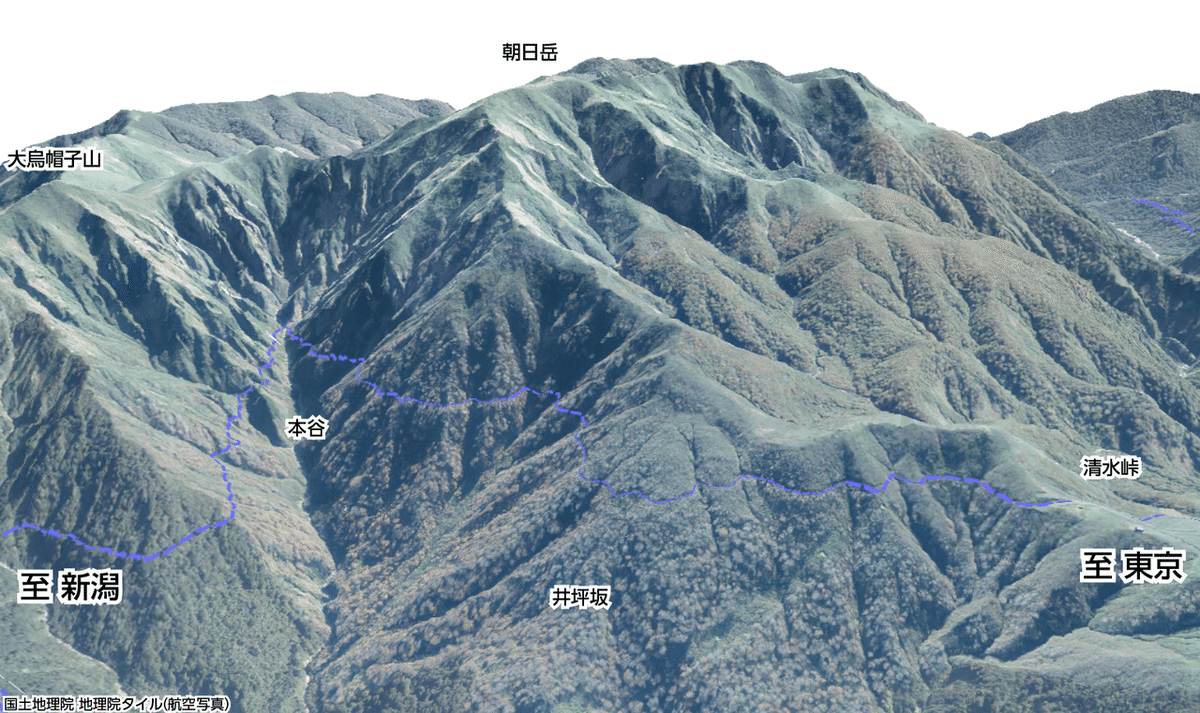

3Dで見てみる

せっかくなので、最後に清水国道を3Dで見てみよう。

群馬県側区間前半部

白樺小屋付近

群馬県側区間後半部

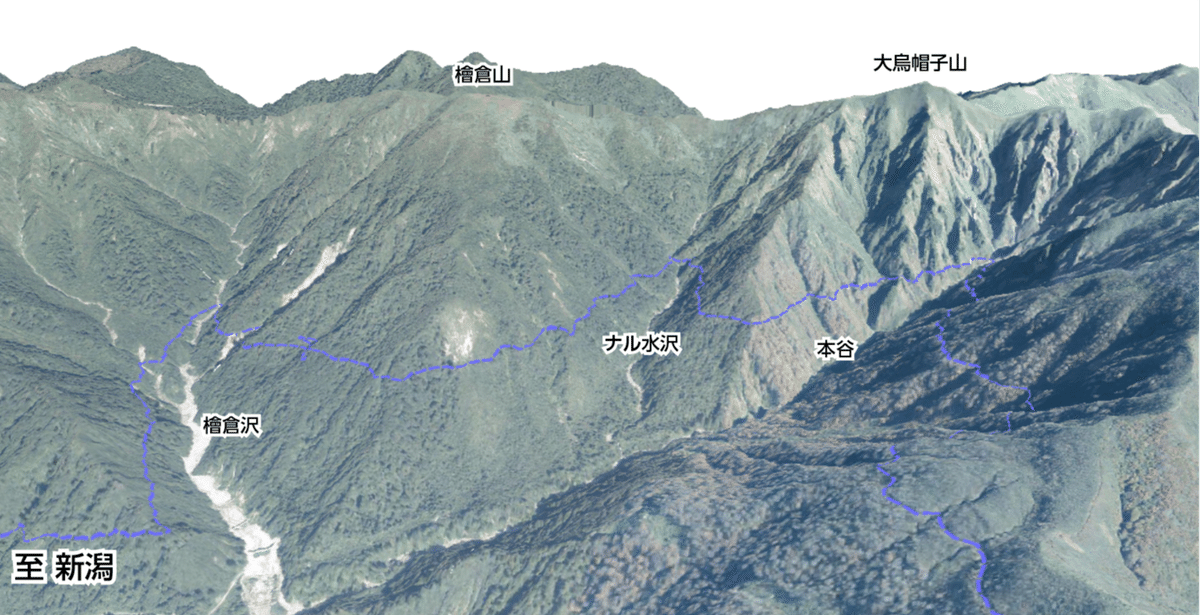

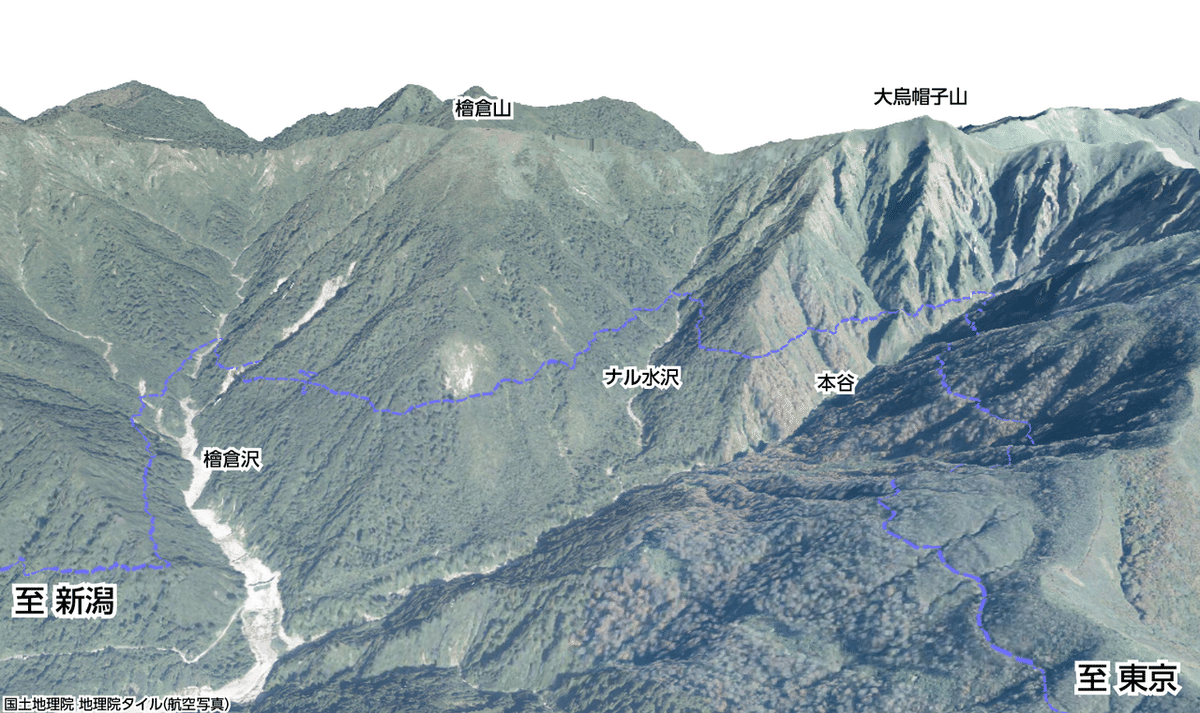

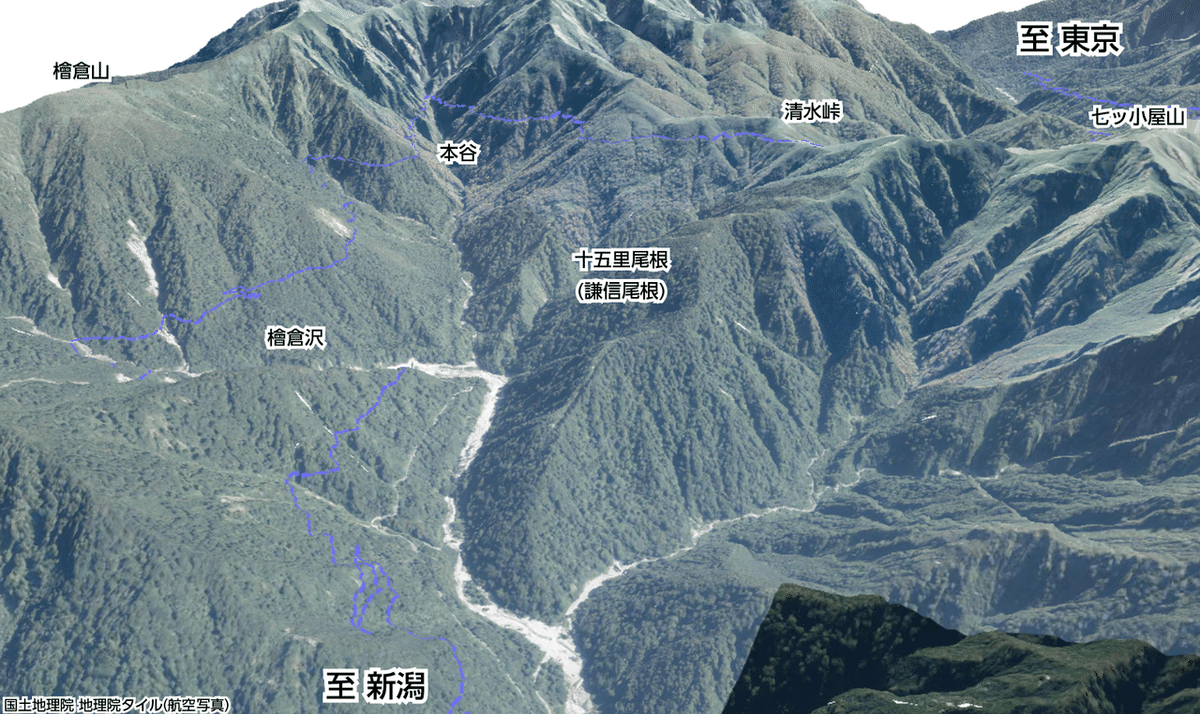

新潟県側から清水峠・朝日岳・本谷を望む

本谷・ナル水沢・檜倉沢

清水峠から新潟県側を望む

一本松尾根(トンネル想定地点)

新潟県側から清水峠・群馬県側を望む

新潟県側終点・東屋沢付近

おわりに

ということでこの記事は以上である。長くなってしまった。

GISデータを用いて、最強廃道「清水峠」に迫ってみた。いかがだっただろうか。

この記事は「GISデータを用いると見えないものが見えて面白いよ」という趣旨で書いたものだ。

他の廃道も探してみたいところだが、残念ながら今回の方法で道形を炙り出せるのはこれだけ幅を持った廃道だけで、そんな道路は清水国道くらいである。

でも、地図でも航空写真でも見えないものが見えるのって面白かったでしょ?

しかし、データも既に13年前のもの。果たして2022年現在はどうなっているのか。

是非この目で確かめに行きたいところではあるが、インドア派には自殺行為なのでやめておこう。