私の読書遍歴 part3

前回の記事はこちらー☆

我ながらどこまでつづくのかな??

我が人生史上、一番本を読んでいたのは高校時代だと思います。

受験前に見学しに言った高校の図書室に一目ぼれ。

行く高校は、「図書室で選んだ」と言っても過言ではないかもしれない…。

スーパーイングリッシュランゲージハイスクールという、文科省指定の、とても国際交流に力を入れていた学校で、それに惚れこんで入ってくる子もたくさんいたようですが、この時英語にはちっとも興味がありませんでした。むしろ苦手。嫌い(笑)

「図書室で決めた」というのも、私の高校、リクエストすればどんな本でも買ってくれるという…

本好きにとっては、天国のような環境だったのです。

これにより、自分で本を買う習慣が消失しました(笑)

学校によっては図書室ってあまり人がいない場所、みたいな雰囲気もあるけど、うちの高校はこじんまりしつつも活気があって、専任の司書さんもいました。

授業中、机の教科書群に紛れ込ませて、いつも本ばかり読んでたな。

ばれないもんです。(ばれてたのかもだけど)

東野圭吾とか、瀬尾まいことか、湊かなえとか、この頃に初めて読んだような気がする。

新参者と告白は映像もセットで見てました。

どっちも完成度が高い☆

新しい作家に出会うというよりは、中学時代に好きだった作家さんの本をもっとたくさん読んでみる、という感覚が強かったです。

読み返すことよりも、たくさん読むことにシフトしてしまったので、既読本であることは覚えていても、詳細な内容の記憶が実はあまりありません。

話しはそれるけど、文章力を鍛えたいなら、お気に入りの本を何度も繰り返し読むのがお勧めです。私は読む本がないと困る活字中毒期だったので、目的はなしに、好きで繰り返し読む習慣がありましたけど、大人になるにつれて文章力向上における「再読」の重要性を語る人は多いです。

私も同意見です。

図書室の常連になると、司書さんとも仲良くなり、たまに会話するうちに、「加納朋子さんが好き」

と言ったら、

「じゃあ、これも好きかもしれない」

と、渡してくれたのが、北村薫さんでした。

この時に日本で一番好きな作家さんに出会いました。

いまでも変わらないです。

なぜ司書さんがこの方を進めてくれたのかと言えば、加納朋子さんの敬愛する作家さんが、北村薫さんだったからです。

師弟関係とまではいかないけれど、そこには確かに影響の連鎖があって、読んでみると、文体がとても似ています。

加納さんの本を片っ端から読んだ後の私には、まだまだ同じような作品を楽しめるー!というこの上なく幸せな出会いでした。

さすが司書さん。

どちらも日常に潜む謎を解くミステリータイプの話しが多いですが、加納さんの文章はどことなくやわらかいというか、お母さんが子供を見守るような、優しさにあふれている。

一方、北村さんはちょっとつんと澄ましていて、全体的に上品で凛としていてかっこいいです。

流麗という言葉がいつも浮かびます。

かおるという名前と、きれいな文章から、ずっと女性の方だと思っていたのですが、司書さんに聴いたら男性であることがわかり、とても驚いた記憶もあります。

私は書く人でも、演じる人でも、歌う人でも、エレガントな人に惹かれやすい気がしている…。

昭和初期の戦前を描いた『街の灯』『玻璃の天』『鷺と雪』が、難しいながらもとても気に入っていました。

(社会人になってから買ってまた読みました。)

実際の文学作品の多用と、古き良き日本の言葉遣いと。

知らないことがたくさん詰まっていて、何倍も知識を広げてくれるような面白さがあります。今でも上野とか、日本橋を歩くと、物語のことを思い出して、自分が生きたことのない時代の景色が見えるようで、感慨深くなってしまいます。

高校時代クラスメートに「小説家になりたい」という友達がいました。小学生の頃であれば、そういう人は結構いたんだけど、高校生にもなるととても珍しくて。私はすでに「一直線に目指すべき職業ではない」と考えるようになっていたので、結構冷めていたんだけど。

話すうちに触発されてしまい、つられてワード60頁くらい創作した記憶があります。完成しなかったけどね(笑)

お互いに書いては読みあいこして、ここがいい、ここが悪いと感想を述べあったりしてました。

さばさば女子だったので、べったり仲良しというわけではなかったけれど、今思うと貴重な存在だったなと思います。

私と違って、小説家一直線の野望に燃える子だったので、大学もそちらに進んだようですが、果たして彼女の本は出たのか…。

今どこで何してるのか、とても気になる存在です。

高校時代は読書と並行して、洋楽の世界にはまり込んだ時期でもありました。

一年生の時にマイケル・ジャクソンが亡くなるという世界的大事件が起こり、「良く知らないけど?いてもいなくても私の人生には関係ないね」とニュースを見て冷たい感想を漏らした1週間後には、泣くほど夢中になってるから、我ごとながらよくわからない奴です。

なぜ、読書遍歴にこんなことを書くのかと言えば、ここを出発点にして、またまた最上の作家に出会ってしまったからです。

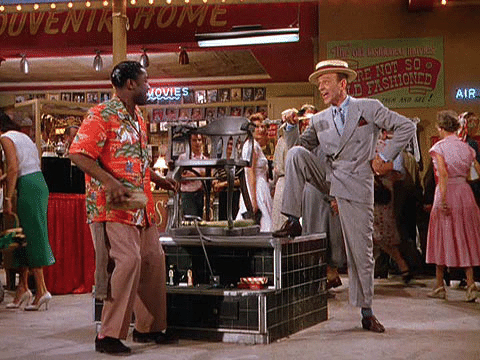

マイケル・ジャクソンには、あこがれのダンサーがいて、そのダンサーの名は、フレッド・アステアと言いました。

大体1930年代あたり、戦前戦後に活躍したミュージカルスターです。

古いけど、今見てもうっとり見とれてしまう程、歴史に残る踊りの名手です。(後悔させないから、一度YouTubeで見てくれ(笑))

なのでマイケルから続けて、アステアのことも好きになってしまい、よし、出演作を見ようじゃないか!とレンタルショップに出かけ、見つけた映画が「パリの恋人」でした。

そして、ヒロインとして彼の隣にいたのが、オードリー・ヘップバーンだったのです。

今までたまに目にしてかわいい~と思ったことはあったけれど、この映画を観て正式に好きになってしまい、あこがれの女性になりました。

そして、そのままオードリー作品も観るようになり、どれもこれも大好きになったのですが、その中にあったのが、『ティファニーで朝食を』。

この話のおしゃれさが大好きになってしまい、原作を読みたい衝動に駆られました。

そして、作者はトルーマン・カポーティだということを突き止めて、早速買って原作を読みました。訳者は村上春樹でした。

そしたら、もうすごく文章がかっこよくて。

おしゃれで、無駄がなくて。

村上春樹の翻訳の技量もひと役買っていることは間違いないですが、人物の無邪気さを描いたところとか。

ちょっとゴシックが入っている幻想的で不気味なところのバランスとか、もう自分の中で最高にヒットしてしまいました。

原文を読めたわけではないので、微妙なところではありますが。

マイケル・ジャクソンからの紆余曲折の連想ゲームを経て、アメリカ文学に辿りつきました(笑)

カポーティ、外国の作家で一番好きです。

これが、高校3年生くらいの出来事。

入学した時とは一転、英語部にはいるくらい英語が好きになり、マインドがかなり国際関係に傾いていたので、芸術とか日本文学への進路は考えなくなり、すっかり英文学科に行くと決めてしまいました。

この頃から、昔の外国文学の名作を読むようになりました。

スコット・フィッツジェラルドのグレート・ギャツビーもお気に入りです。

多分、次で終わる・・・?

長い…笑

長文読んでくれた方、ありがとうございました。