屋久島を学ぶ⑥山の日:前岳祠と見たことのないサルスベリ

こんにちは!デザイナーの meron です!

11月中旬〜12月中旬の1ヶ月屋久島生活の中で、この日は 12/10。

今はもうコンクリートジャングル東京に完全戻ってきておりますが、このシリーズを書いている時間は感覚だけ屋久島の森の中。なんだかうれしくなっちゃって「はやく note を更新したい!!」と日々ふつふつしております。

■前岳登山

屋久島では里に近い山々を前岳、宮浦岳や永田岳など島の奥にある山々を奥岳とよんでいます。今回の「前岳」は里から近い前岳ではあるのだけど、名前も「前岳」なんです。ちょこっとややこしやですね。そしてこちらの山は春牧集落の岳参りの山となっています。

大体の前岳と呼ばれている山々は日帰り登山が可能ですが、岳参りの時期しか人が入らない山は整備されておらず道迷いしやすいので、登りたい山は事前に情報収集をするのと、一人で入るのは避けましょう。

■わたしには癒しの場所でもある

余談ですが…

わたしは前岳の登り始めの道が、なんだか気に入っています。

苔が多いし沢があるので、雨の日はここでゆったり苔をみたり、沢を渡る手前でお湯を沸かし、コーヒーを飲みながらぼけっとしていることがあります。水は沢から汲むので、気がすむまで無限コーヒー。

時に思い悩んでたとき、「歯ごたえのある本を読みなさい」と勧めてもらった言志四録(佐藤一斎 著 / 岬龍一郎 翻訳)をここで読んでいたこともあります。屋久島の前岳で言志四録を読んでる人間は、世界含めてもわたしだけじゃなかろうか?と思ったらクスッと笑えました。

その本の中に老子の上善如水が出てきて、お隣の流れる水を見てやたらと腹落ちした記憶があります。

ちょこっと引用。

心静かにして、自然が生み出す草花の様子を見ていると、少しの無理もなく、強いてやってやろうと言う気構えが全くない(第十七条:静に造花の跡を観るに、皆な其の事無き所に行わる。)

老子は、これを「無為自然」と名付け、その極意を「上善は水の如し。水は万物を利して争わず、衆人の悪(にく)む所に居る」と説いた。上善とは老子のいう理想的な生き方のことで、すなわち水は丸い器に入れば丸くなり、四角い器に入れば四角になる。万物に恩恵を与えながらも、少しも気負ったところがなく、常に低いところに位置する。そのあり方はきわめて柔軟で謙虚。一見、主体性がないように見えるが、急流ともなれば岩をも押し流す強固な意志を奥に秘めている。何もしていないように見えながら万物をうるおし、おごぶることも高ぶることもなく、時に応じては水蒸気となり氷となり、その姿は臨機応変、自由自在である、と。

引用:「言志四録」佐藤一斎 著(岬龍一郎 翻訳)P21より抜粋

すごくいい。

臨機応変、きわめて柔軟、自由自在。改めて考えると水ってすごいなぁ…

わたしの好きな言葉はヘーゲルの「螺旋的発展」なのですが、「上善如水」もこの日から加わりました。うんうん。

話を戻します!

■前岳の祠と、山頂は実は別

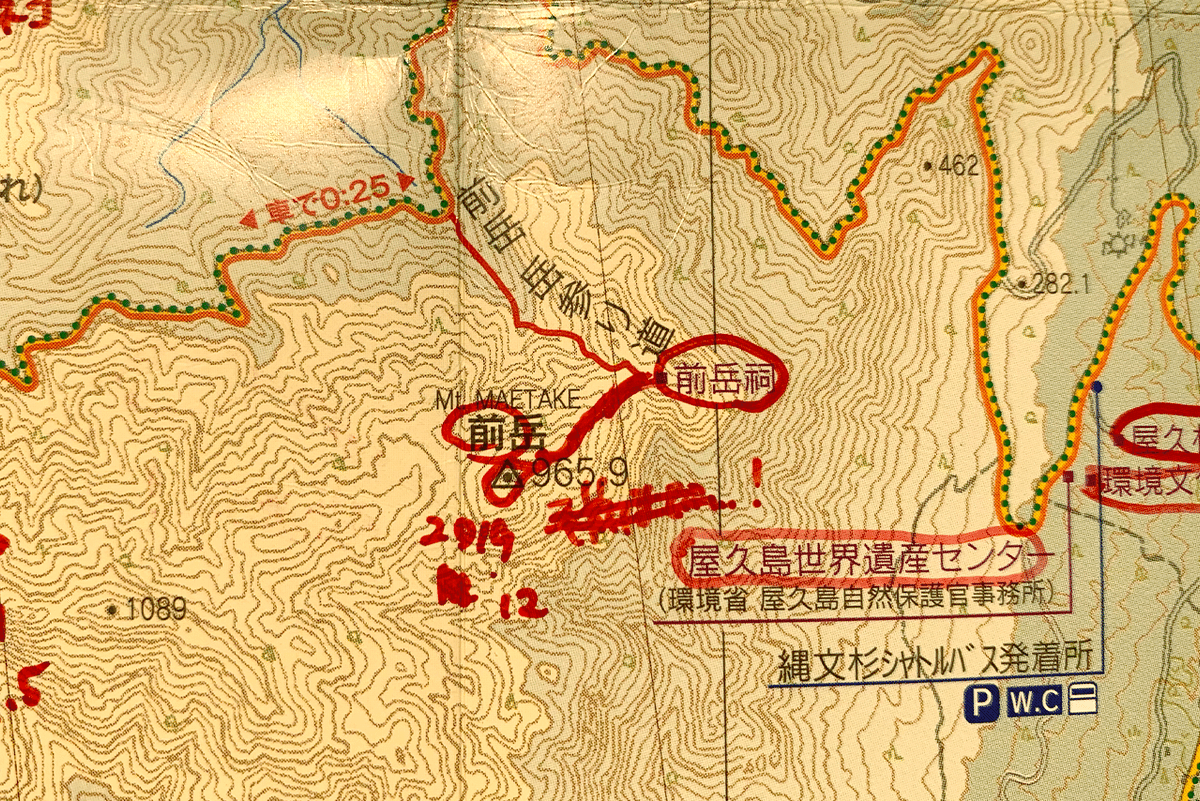

昔のメモは山頂まで行けなかったから「手前まで…!」と書いていたけど、今回消しました!わーい

岳参りの祠は山頂にあるのではなく、山頂からちょこっと離れた場所にあります。2年前にも前岳は訪れていて、祠に行ったあと山頂を探してみましたが道がよくわからずに断念!モヤモヤがあった山だったので、今回行くことになってうれしい!

ゆったり歩いて行きます。

山を歩いているときに素敵だなぁと感じることのひとつは、光がパーーーっと差してくる瞬間。いいねぇーって独り言。

わたしの中で勝手に青イメージなので、グレーコーディネートが新鮮!

前岳の祠。

安房の町が見えますね。

こ、これは…!?

誰かが持ってきたのか、その時代のものがそのまま残っているのかはわたしにはわかりませんが、なんだか時間は経てるけど「願い」というものは感じられるなぁと思う。

寛永通宝

寛永通宝(かんえいつうほう)は、日本の江戸時代を通じて広く流通した銭貨。寛永13年(1636年)に創鋳、幕末まで鋳造された。

引用:Wikipedia 寛永通宝

文政八年は1825年らしい。約200年前…

刻まれた文字が苔で消えていくのかなぁという話をしていたら「掃苔家」という人たちがいたという話を聞きました。調べてみると、掃苔の字義は「墓石の苔を掃う」だけど、そこから転じて墓参りを意味するようになったみたい。なので「墓めぐりをする人」というのが「掃苔家」らしい。

もう少し調べてみると、かなり変わってる人も…

林旧竹(生年不明 - 1910年8月)

旧竹はスリを行う傍ら、いつしか歴史上の偉人や著名人の墓所を訪問する掃苔にもいそしむようになり、各墓の情報を詳細に調査して本にまとめていき、やがてスリから足を洗って俳人の月の本為山(関為山)に入門。

(中略)また、掃苔家の同好団体である東都掃墓会に入会して例会に参加したり、同会機関誌『見ぬ世の友』に上島鬼貫の墓の調査報告を寄稿したりしている。もっとも、墓地は姿を隠すのに好都合な場所であり、スリ時代にたびたび身を潜めていたことからの延長で掃苔を始めたとも。盗品をしまうのに著名人の墓を利用し、後で回収するためにその所在地や墓石の形状、墓碑銘を記録するうちに墓そのものへ興味を抱くようになったともいわれている。

引用:Wikipedia 林旧竹

きっかけって色々あるんだなぁ…

「掃苔」という字義通り、苔を掃う人たちはいないのかな?絶対いそう。

小原さんからもらう情報のカケラは、ネットで解決できないことが多いので、国立国会図書館に行って資料を自分なりに読み込んだりして糸口を見つけていきます。それもかなりたのしい、笑。

時間をつくって、調べに行ってみようー

その後、山頂を目指して軽い藪漕ぎをしながらたどり着く!

山頂きたー!!しかし写真を撮るのを忘れてしまいました…。

■帰り道に見たことないものが…!

帰り道にも恒例の植物ウルトラクイズドンが開催されていました。

「これなんだと思います?」

「んーー??若いヒメシャラ??」

「違います、サルスベリです。」

「え!!知っているサルスベリの形状じゃない!花はピンクですか?」

「いいえ、白です。 あー、あれもですね。」

「!!!!!!!」

これもサルスベリなんですかー!!!!!

えーーーー!!!

大興奮っっ!!!

でかいー!!しかも歩き出しそう!!

こんなサルスベリ見たことない!!!

そもそもこんなに密集して何本も生えるんですね!!!

ヤクシマサルスベリらしい。

やだカッコイイ!!!

なんでしょうか…この長寿感…

普段、園芸用で道に植えられているものしか見ていないから、このサルスベリのたくましさが信じられなくて、かなりの時間観察したり写真を撮っていました。夏の時期の花が気になりすぎるーーー!!夏も見にきたい!!

本当に迫力がすごかったです!!

■普段、目にしているもの

今回は、前岳の祠と山頂、ヤクシマサルスベリの観察をしました。

当たり前だけど、自分が住んでいる環境内で見ているものしか知らないから、予想外のものを目の当たりにすると、驚きやら信じられないやらでおもしろがりながらかなり動揺。

そして自分の中にあるものからしか、答えやアイデアも出てこないということなんだなと考えていました。「知らない」ということは、なんだかもったいないことをしているような気がしてきました。すべてを網羅することなんてできないけど、なるべく好きなことはどんどん知っていこう!とメラメラメラ。

普段だったらこんな種だって見落としてるんだろうなぁ。

夜にきこえる虫の音だってちゃんと知らない。

まだまだまだまだ、世の中は可能性に満ちているということだー

おもしろい1日でした!