SmartHRニュービジネスマーケティング部が目指す、コミュニケーションを軸にしたニュータイプのクリエイティブ体制

物事の役割や価値が目まぐるしく変わり続ける現代。あらゆるビジネスはそうした状況に呼応するように、絶えず方針や対策を変化させていく必要があります。当然、それはクリエイティブ領域も例外ではありません。とくに多様な事業を担うSmartHRグループでは、ステークホルダーに合わせて、制作物の内容や制作フロー、必要とされるスキルも実にさまざまです。

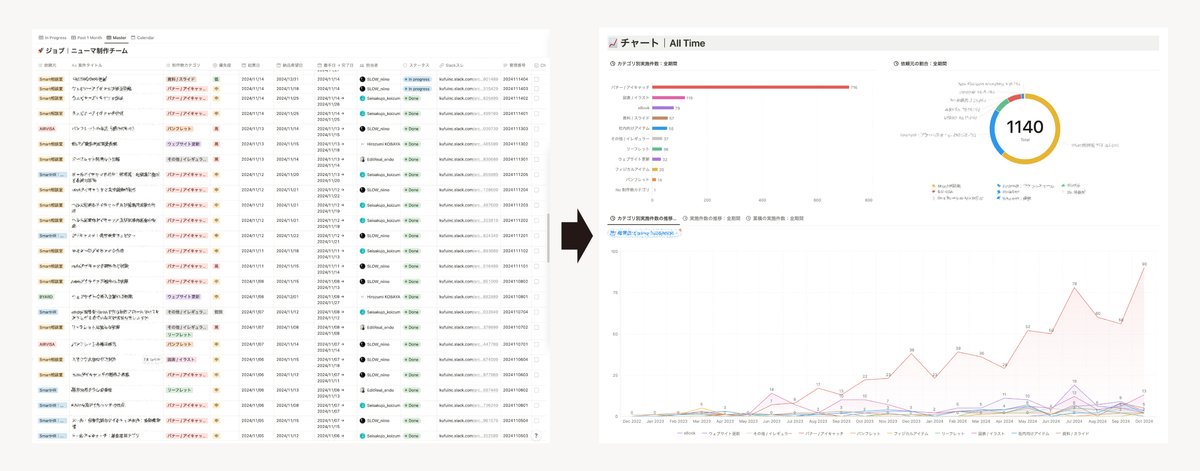

そうした状況を受けてニュービジネスマーケティング部(通称:ニューマ)では、社外の協力会社との新しい試みをスタート。個別案件ごとにチームをアサインするのではなく、社内のさまざまな事業領域、さまざまな案件についての相談を、既存の制作チームがシームレスに対応できるクリエイティブ体制『ニューマ制作チーム』を構築しました。現在では、チームメンバーとSmartHRグループの社員がより深いレベルでコンセンサスをとりながら、よりスピーディにクリエイティブを開発できるフローが整えられています。

本プロジェクトを手探りでスタートさせて約1年半。参画メンバーにあらためてこれまでを振り返ってもらいました。

ニュービジネスマーケティング部が目指す新しいクリエイティブ体制。屋台骨となるのは、編集プロダクションと2社のデザイン会社。

金森央篤(以下、金森):現在のスタイルでのクリエイティブ制作がスタートして1年半が経ちました。参画いただいてからのこれまでと、さらにこれからについて、あらためてみなさんとお話しさせていただきたく、今日のこの場を設けてせていただきました。まずはひと言ずつ、自己紹介をお願いできますか?

遠藤俊明(以下、遠藤):株式会社EditRealの遠藤です。弊社は創業16年目になる編集プロダクションで、創業当初から出版物の制作を行ってきました。最近では、SmartHRさんとの取り組みのように、クライアントから依頼を受けたクリエイティブの受注制作がメインになっていますね。

新野瑞貴(以下、新野):株式会社スロウの新野です。スロウは18年目に突入した会社で、これまでエディトリアルのデザインを中心にやってきました。3年前からは「コミュニケーションデザインカンパニー」として活動領域を広げ、グラフィックデザインはもちろん、企画制作や編集業務など、クリエイティブの上流から顧客に並走することもあれば、コワーキングスペースの運営など、コミュニティづくりやコミュニケーションデザインに関する業務を行っています。

小泉智稔(以下、小泉):株式会社製作所の小泉です。弊社は3期目で、雑誌、書籍、広告、Webを問わず、デザインに関することならなんでもやるデザイン会社です。このプロジェクトでは、スロウさんと一緒にデザインを担当しています。

遠藤:SmartHRさんとの窓口にEditRealが入り、スロウと製作所に対して、クリエイティブ実務の交通整理といったアカウント業務を行う……というのが、3社の座組みになりますね。

金森:ありがとうございます。では、僕もあらためまして。株式会社SmartHRのブランディング統括本部 ニュービジネスマーケティング部の金森です。ブランディング統括本部というのは、今年からはじまった新しい組織で、マーケティング領域の部門とブランディング領域の部門が一緒になって誕生しました。そのなかのニュービジネスマーケティング部は、その名のとおり、新規事業に関わる部署で、僕はコミュニケーションデザイン領域を中心に担当しています。このチームにおいては、立ち上げから関わっていて、今はクリエイティブディレクションやプロデューサー的な立ち回りもやっています。

(ニュービジネスマーケティング部の概要については、こちら👇の記事で詳しく紹介しています)

SmartHRの事業特性やカルチャーに合わせて最適化された、協力会社との新しいリレーションシップ

金森:ではまず、このチームが何を目指してつくられたのかというところから話をはじめたいのですが、僕はそもそもSmartHRの新規事業領域でのマーケティング活動、あるいはそれに伴うコミュニケーション施策周辺でのさまざまなクリエイティブ制作には、新しいチーム体制の構築が必須だと感じていました。というのも、SmartHRには、さまざまな事業部署に加えて、「Smart相談室」「AIRVISA」「Nstock」など関連会社も多様で、それだけステークホルダーの数も本当に多くなっています。

プロジェクトによっては、そんな広範にわたる会社や事業部間を跨ぐ施策や制作物が必要になることも少なくないなかで、各部署の担当者と協力会社の間にクリエイティブ担当者が立ち、各種アサインやディレクションを行うという旧来型の制作フローでは、圧倒的にスピードが足りない。すべてのステークホルダーとクリエイターが、同じツール(ワークスペース)上でコラボレーションしながら直接制作の依頼や相談ができるような体制づくりは、これからのクリエイティブの制作フローには欠かせないのではないかと感じたわけです。

とはいえ、それを外部の協力会社さんと実現するモデルケースが身近にあったわけではありません。なので、その実現性については当初自信がありませんでした。まず最初にご相談したのが実際にデザインを手がける制作会社さんではなく、編集プロダクションであるEditRealさんだった理由も、この座組の中ではディレクション(制作進行)が肝になりそうだという予感からでしたね。

遠藤:最初にお話をもらってまず思ったのは、案件の領域や工数が事前にはっきりとしない依頼で、コスト計画が立てにくいな……ということでした。見積もりが立てられないプロジェクトであり、リスクも感じましたが、一方で、我々としても従来のようなワンショットでの売り切り型クリエイティブの可能性には限界を感じていたのも事実です。

また、これまでのようなインハウスの制作担当者が間に立つスタイルは、その先にいる事業会社の担当者と我々が直接意見を交える機会が少ないため、彼らの期待に応えるクリエイティブが本当に実現できているのか、といった部分に不安を感じることも少なからずありました。相手の顔が見えにくい状況では当然、深い関係値や継続性のあるアイデアが生まれる余地も少ない。顧客の現場担当者に対して、もっと深くコミットしたうえで提案や制作ができる体制の模索は、我々にとっても大きな課題だったわけです。

そこで、スモールスタートを前提に、それでもある程度の赤字は覚悟のうえで、今回の参画を決めました。ただ、編集プロダクション1社だけで実現は難しい。我々と志を同じくするデザイン会社も必要になるわけで、スロウさんと製作所さんに「こんな話が来ているけどどうかな?」という相談をさせていただきました。

「受発注」ではなく「相談」ベースで……コンセンサスを取りやすい組織体制づくりと目線を揃えるための仕組みづくり

新野:私自身はこれまで、今回のような体制でのプロジェクト経験がなく、最初はあまり全体のイメージができていませんでした。なので、まずは1つひとつ丁寧に対応しながら、SmartHRという会社を知っていこう、そしてそこから深くコミットできれば……というのが、当初の考えでした。ただ、スタート直後から、金森さんに細かく説明していただけたので、スタート時点ですごくやりやすかったです。

金森:僕自身にデザイナーとしてのキャリアがあったことで、みなさんに必要であろう情報や、整えておくべき環境について想像しやすかったところもありました。逆にいえば、そうしたイメージが掴めていたからこそ、今回のような体制やワークフローの輪郭が漠然とながらも掴めていたのではないかと思います。

小泉:さらにいえば、figmaやNotionといった新しいソリューションの導入と活用に向けたアドバイスをいただけたのも大きかったです。これらがなかった10年前であれば、おそらくこの体制での運用は不可能だったかなと思います。

会社を跨いで、事業の担当者たちと同じワークスペース上で作業できる環境を整えることができたのも、このチームの高い生産性を支える要因になっている。

金森:もともとは、僕が用意したやり方にみなさんのほうで合わせていただくような形になりましたが、モダンなツールを活用したリアルタイムなコミュニケーションは、今回のプロジェクトには欠かせない要素だったと思います。

小泉:リアルタイムで直接コミュニケーションがとれるというのは、コンセンサスを取りやすいというメリットもありました。制作物をその場で確認しながら意見を出し合うことができるので、つくりっぱなしで終わるのではなく、反応を確かめながらブラッシュアップできます。つくり手にとってやりがいを感じられる体制だと思います。

新野:アウトプットに対してつねに誰かが反応してくれますし、それをさらに私たちも打ち返して……と一方通行ではないコミュニケーションがずっと継続するんですよね。反応も早いので、私たちもただビジュアルをつくるのではなく、「何を目的にどうするべきか」という現状の課題感と状況を理解したうえで制作に臨むことができています。

金森:まさにそこがすごく大事だと思っていました! 実はそうしたスタッフ間コミュニケーションの設計こそが、このプロジェクトのキモ。単に「発注」「受注」の関係性のなかで、オーダーされたものだけをつくっていては、予想以上の成果は期待できない。そうではなくて、まだ答えが見つかっていない課題に対し、発注側と受注側がフラットな立場で意見を交わしながら、一緒に考え、一緒に答えを探してこそ、クリエイティブの質を高める好循環が生まれると思うんです。制作物のクオリティや、フローの効率化以上に、みなさんと一緒に実現したかったのは、すぐれたクリエイティブを生み出すための、その「プロセス」をデザインすること。さまざまなツールを活用したり、頻繁にオンラインミーティングを開催したりするのも、「コミュニケーションデザイン」のよりよいカタチを探すための手段なんですよね。

遠藤:確かに、このチームのコミュニケーションをとおして感じるのは、企業の成長に伴走しているという感覚です。「こうしたい」をつねにブラッシュアップする作業を高い熱量で繰り返すうちに、SmartHRという企業に対する理解も深まっていきます。フィードバックの内容が、取り巻く状況によってどんどんと変わってくる理由もしっかり認識できるので、企業の変化や成長を一緒に実感できていると感じます。「スタートアップマインドを持った企業の急成長期に関わらせていただいている」というのは我々としても刺激になります。

金森:今回のような体制は、成熟した企業よりも、やはりスタートアップの新規事業のようなプロジェクトと親和性が高いと思っています。たとえIT系の企業であっても、企業規模が大きくなれば越えなければいけない稟議や決済の壁がどうしても多くなり、スピードは鈍りがちです。伴い、外部のクリエイティブスタッフは事業会社のどういった課題やミッションに向けてワークしているのかがわかりにくくなって、企業に伴走しているという感覚は生まれにくいのではないでしょうか。

遠藤:こうした関係性が実現できているのは、やはりSmartHRの企業文化によるところが大きいと思いますか?

金森:そうですね。受注側・発注側という立場は関係なく、フラットな関係性のなかで一緒に課題解決に向けたアクションを起こそうというのは会社の文化としてあるかもしれません。そもそも、何をどうつくれば成果が出るのか、確実な正解は誰にもわからないじゃないですか。でもそれでいいんです。課題感を把握している担当者と、外部のデザイナーが膝をつき合わせつつ、お互いの立場に忖度することなく会話をすることで、いいものをつくりやすい雰囲気や環境が醸成されているのだと思います。

今回のような関係性や体制による業務というのは、みなさんから見ても珍しいのでしょうか?

遠藤:基本的には、もっとドライなケースが多いと思います。中長期的にご一緒させていただく業務ももちろんありますが、ここまで内情がオープンにはなりません。

新野:長いスパンでの取り組みで関係値が深くなっても、やはりどこかで発注・受注の立場は残ります。先方で定義されたものをそのままアウトプットすることが多くて、そもそもの定義から一緒に取り組むという事例はなかなかないと思います。

金森:とはいえ、SmartHRでも今回のような関係性での取り組みは、これまでなかったんです。こういう組織体制はスタートアップと相性がいいとお話ししましたが、この取り組みがスタートしたころのSmartHRは、すでに「スケールアップ企業」と呼ばれる状態に近い、そこそこ大きな規模になっていました。そうなると、新しいこと、前例のないことをはじめるには、少し慎重にならざるを得ないところがある。実現できた背景には、ニュービジネスマーケティング部が新規事業領域を担当する新規部署で、小さな規模であれば、実験的に新しい取り組みをスタートしやすかったというのがあるかもしれません。それが今やもう実を結びつつあるということで、個人的にはすごくワクワクしています。

新野:みなさんそれぞれに役職はありつつも、意識はグラデーションになっているなと感じています。デザイナーとしてであったり、事業会社としてであったり、通常であれば立場の違いで意見が割れそうな状況でも、お互いがお互いを理解できているので、認識のずれが生まれにくい環境になっているなと。それが気軽に相談しやすい雰囲気を作っているのかもしれませんね。

金森:誰でも気軽に何か相談できるというのは、この体制を進めるにあたり、絶対に達成すべきところだと思っています。なので、そこのハードルを下げるための工夫はいろいろしているんですね。例えば「依頼」という形だとどうしても「発注」としてのニュアンスが強くなってしまうので、「相談」というかたちでもっと気軽にアクションしてもらえるようにワークフローやフォームを整えるなどの仕組み化を進めています。

ただ一方で、これは仕組み化の部分だけではなくて、担当者と直接コミュニケーションする皆さんの、課題解決に対する姿勢も同じく重要になると思っています。先ほどグラデーションの話がありましたけど、それをみなさんの側に置き換えると、事業社側の思考とデザイン思考をいかに融合させて物事を捉え、アウトプットできるのかというところが重要になると思います。一見、合間見えない両者の結び目をどうやってつくっていくのかというのが、いわゆる“コミュニケーションデザイン”といわれる領域なんじゃないかなと思うんですが、現状までを見る限り、それが両者の間でとてもうまくいっている。

これまでのみなさんのキャリアを拝見すると、デジタルプラットフォームやSaaSプロダクトなどに関するお仕事よりは、書籍や雑誌の編集・デザインなど、いわゆるオーセンティックなクリエイティブ領域を主戦場とされてきたのかなという印象があります。そんな異なる環境での経験が、この取り組みにおいてうまく生かされている点などはあるのでしょうか?

小泉:デザイナーのなかではよく言われているのですが、いわゆる「エディトリアルデザイン」のスキルがあれば、「デザイン」と名のつくものは何でもできるという話があるんですね。EditRealさんもスロウさんも、我々製作所もそうなんですが、いわゆるエディトリアルがクリエイティブの中心だった時代を経て現在に至ってなお、当時のスキルやアセットを武器に、仕事の幅を広げている感覚が個人的にはあります。

遠藤:エディトリアルとはそもそも、数多の情報やデータを観察しながら仮説を立て、それらを整理したうえでストーリーとして紡ぎ、可視化できる問題として世の中に再提起することです。それはきっと、漠然とした問題や課題をしっかりと整理しながら、デザインという可視化されたアウトプットで解決を目指す今の役割と、大きく変わらないのではないかと思うんですよね。

新野:「雑誌をつくっている感覚と近いよね」と、以前に小泉さんと話したことがあります。多分それは、広告やWebサイトのように、一発ドン!で終わりではなく、雑誌のように、2号目、3号目と反省を重ねてどんどん更新していく感覚が近いんだと思います。

現在までになし得た成果を、今後のコミュニケーションデザイン領域でさらに拡大していくために

金森:僕個人としては、制作会社と事業会社の関係性や仕事の進め方について、現在までの成果を今後はさらに拡大していきたいと思っています、でも一方で、事業会社がどんどん成長するにつれて、難しさも増えてくるという懸念もあるわけです。成長に伴う変化に合わせて、我々も変わり続けなくてはいけない。単純にマーケティング活動の成果が上がるということは、必要なクリエイティブの数もそれに比例して増えるはずです。

遠藤:もちろん、アウトプットの量や品質の担保も大切ですが、先ほども申し上げたとおり、僕らが提供するべき価値は単なる成果物のみにあるわけではないと思っています。むしろこれから注力していくべき領域は、成果物の納品に向けた課題や、それを解決するコンセプトの言語化、仕組み化のきっかけとなる発想づくりをサポートしていくことにあるのではないでしょうか。SmartHRグループでの一連の取り組みをとおしては、我々としてもブラッシュアップが進められればと思っていますし、それが進めば、業界全体がさらに成熟していくのではないかとも思います。

それに向けて、まずはいつでも我々に相談してもらえる空気づくりと仕組みづくりをもっと進めていきたいですね。もうここまできたら、社員の方全員とやりとりしてやろうと(笑)。SmartHRのみなさんに気軽にアプローチしてもらえる窓口になっていけたらいいなと思いますし、なるべきだろうなと思います。

金森:それを進めるにあたり、今の体制に足りていないと感じる要素はありますか?

遠藤:今後のクリエイティブにおいてコミュニケーションの重要性が増していくというのは、ここまで話したとおりなんですが、例えばディレクター、エディター、ライター、デザイナーなど、そもそも役割に合わせて必要なコミュニケーションは違ってきます。そのため、今後はそれぞれをより細分化させ、解像度を上げていく必要が生まれてくるのではないかと思っています。そうしたなかでは、やはり旧来型のクリエイティブスキルやメソッドが生かされる部分も少なくないはず。個人的には、新時代のクリエイティブと旧時代のクリエイターをつなぐハブとして機能できれば、事業活動におけるコミュニケーションデザインのポテンシャルをさらに広げられると思っているので、そうした方向性でのアクションもプラスできればと思っています。

小泉:旧来型のデザイナーは、どうしても職人気質なところがありました。かつてはそれでもよかったものの、今後デザイナーの価値はアウトプット以上にコミュニケーション能力に重きを置かれることになると思います。そこを育てるためには、デジタル系のクリエイティブワークにおいて、事業担当者との共通言語をもっと増やしていく必要がある。そういったあたりを意識しながら、これからもご一緒できればと思いますね。

金森:SmartHRグループの事業にとって、より大きな価値を提供できるチームにしていくための参考になりました。本日はありがとうございました。

文:サカモトリョウスケ

協力:稲留雅人