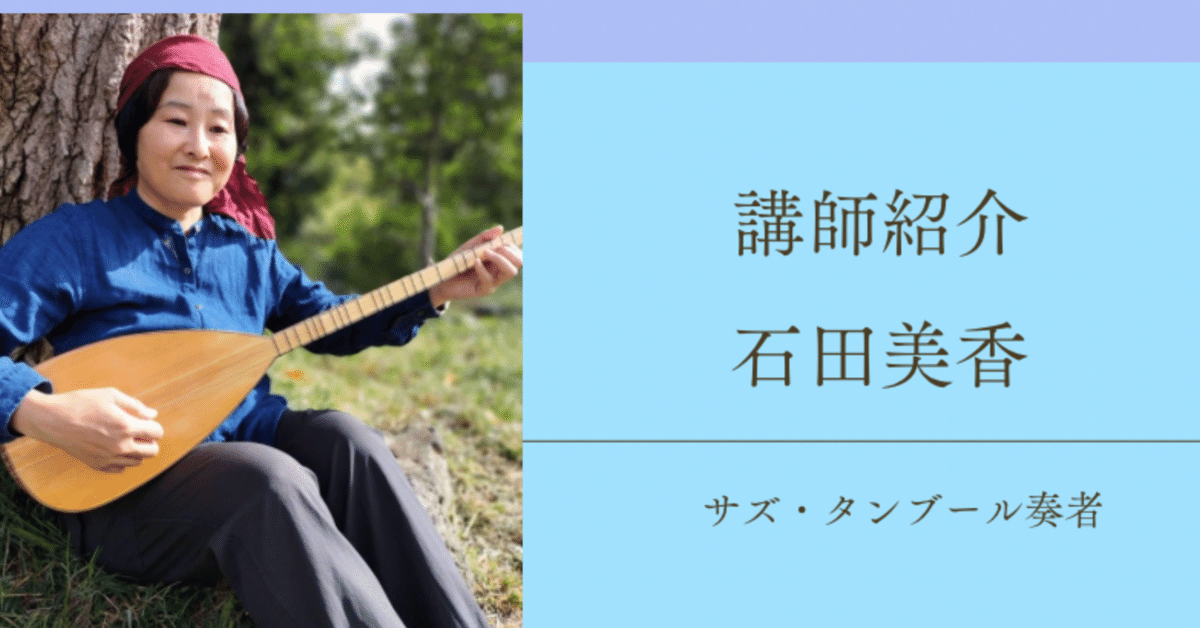

トルコの音を求めて〜タンブール・サズ石田美香

トルコの古典音楽を代表するタンブールや民謡には欠かせないサズ、

そして歌手としてトルコの歌も歌う

石田美香さん。

子供の頃から世界の民族音楽に関心が高かったそう。サズに出会うまでの音楽遍歴をくわしく伺いました。

トルコ音楽を始めるまで

時は80年代、小学校高学年~高校時代はワールドミュージックブーム。テレビやラジオなどメディアを通じて世界の民族音楽に興味を持っていた石田さん。しかし、まわりにそれを理解できる大人はだれもおらず、孤独に音楽を探し求めていたとのこと。図書館に行ったり、CDショップを回ったり。高校生の時、レンタルCD店で一枚のアルバムに出会いました。まるで音楽のおもちゃ箱のように中東やバルカン、インド、ラテン音楽がミックスされた魅力的なアルバムでした。それは、イギリスの音楽プロデューサーによる覆面バンド「3 Mustaphas 3」でした。

【参考楽曲】Anapse To Tsigaro

ギリシャ曲。邦題「タバコに火をつけて」。

このような音は、学校にも、習っていたピアノ教室にも、流行の歌謡曲にもなくて、まるで異世界から聞こえてくるようなワクワク感があって、石田さんはすっかり魅了されてしまったそうです。「世界の音楽を自分の手で奏でられたらなあ」と思ったとのこと。今でもこのバンドのレパートリーの元ネタのトルコ曲やバルカン曲を演奏することがしばしばあり、その度に感慨深い気持ちになるのだとか。

情報がない!

しかし、当時はまだインターネットは影も形もない時代でした。当時子供だった石田さんが、ご自身で集められる情報はそれほど多くありませんでした。唯一見つかった実演への手がかりは、ラテン音楽雑誌「ラティーナ」。社会人の南米フォルクローレサークル見つけ、電話で連絡をとり、フォルクローレ生活のスタートを切りました。フォルクローレ演奏ではギターのパートを主に担当し、時折ケーナも吹きました。フォルクローレバンドにも参加し、数年目にして新宿の老舗のラテン専門ライブハウスに月例で出られるまでになっていたそうです。

音楽のルーツを探して

その後石田さんは、南米フォルクローレとアンデス文化にのめりこみ、演奏活動のかたわら、大学で考古学を専攻しながらアンデス関係の本を読み漁る学生時代を過ごしていたそう。初めての就職も南米雑貨を扱う会社に入ったりして、何から何までアンデスづいていました。「フォルクローレのルーツを調べていくと、一方はインカなどの先住民文化に源流があり、もう一方はスペインに源流がある」と石田さんは語ります。古いスペイン音楽に影響を与えた中東の音楽にも関心が向くようになっていったのです。

トルコ音楽との出会い

石田さんがトルコ音楽の演奏を始めたのは、20代後半のことでした。とあるライブハウスで、中世ヨーロッパの古楽演奏を聴きに行った際に目にした、大平清さんのサズ教室のチラシが直接のきっかけだったそうです。サズとは、トルコ民謡の弾き語りで使われる長いネックを持つ弦楽器で、以前から民族音楽に関心の高かった石田さんは、小学生の頃には既にラジオ番組で耳にしていたとのこと。サズと出会うことで、「あぁ、ついにトルコに向き合う時が来た!」と感じたそうです。

サズを習って何年か経った頃、大平先生のお声がけで一緒に演奏する機会を得て、サズ奏者としての活動をはじめます。サズで人前に立ち、歌うという今の活動に直結するスタイルができあがりました。

トルコに音楽勉強に行ってみた

2002年、初めての海外旅行先はトルコでした。理由はもちろん、サズをもっと知りたい気持ちを満たすため。イスタンブールの楽器屋街で、それまでは写真でしか見たこともないような民族楽器の数々がずらりと陳列されているの光景に圧倒されたり、楽器屋に入れば「さあ、座ってチャイでもどうです?」とトルコ人のホスピタリティに触れて温かい気持ちになったり、はたまた街角で突然失礼な言葉を浴びせられて憤慨したりと、実際に来ると「サズを習う」という目的以上に様々な感情を揺さぶられる体験が待っていました。

その翌年、一年間住んでじっくりトルコで学ぶつもりで再び訪れました。イスタンブールのアパートで暮らしつつ、サズを学ぶ生活。とはいっても、街の楽器屋に訪れるどのお客さんも皆サズが驚くほど上手で、街の皆が先生みたいなものです。歌われる民謡も、時には数百年前の詩を元にした曲も当たり前のようにあって、「一瞬の人気で過ぎ去ってしまう日本の歌謡曲の事情とはずいぶん違うものだなあ」と思ったそうです。

楽器屋で出会った上手いサズ奏者から、あるいは有名なサズ奏者の運営する教室など様々なところでサズを学びました。曲も色々と習いましたが、肝心な「トルコらしく演奏する」ノウハウについては、皆口を揃えて「音楽をたくさん聴きなさい」と言われるだけ。現地での学びも、なかなか一筋縄には行かなかったそうです。それでも「生きたトルコを学ぶには是非一度は現地に行ってほしい」と、石田さんは語ります。

想定したシナリオ通りには事が進まないのがトルコの日常。そんなトルコの姿がよく現れてる書籍をご紹介します。

【参考書籍】「飲めや歌えやイスタンブール~トルコの酒場で音楽修行」

帰国後の活動

日本に帰国後、ライブハウス出演の他、トルコやバルカンの民俗舞踊との共演、ベリーダンスとの共演、他の中東楽器との共演、トルコ関係のイベントへの出演、レクチャーコンサートなど、実績を重ねていきました。勉強のために大学の先生からお話しを伺ったり民族楽器についての論文を書いたりもしました。何年かに一度トルコへ渡航して音楽に関する情報を集めたりもしていました。

活動が軌道に乗った頃、サズの演奏について伸び悩む時期が訪れます。サズのことを知れば知るほど、その音楽世界の広さと深さに圧倒され、トルコで学んだことが消化しきれなくなったとのこと。しかし、そんな境遇にも負けず石田さんは演奏自体をやめることはありませんでした。

タンブールに触れる

ちょうど石田さんがサズの行き詰まりに悩んでいた時、古典楽器のタンブールを勧めてくれたのは、パートナーである秀幸さんでした。秀幸さんは、民謡ではカヴァル、古典ではネイを吹いています。古典楽器であるネイと共演するなら、同じ古典楽器のタンブールが向いています。タンブールはサズのように長いネックと多くのフレットをもった弦楽器です。サズに似ている部分、似てない部分どちらもありますが、サズでの閉塞感を突破できる糸口になるのではないかと一念発起、タンブールの習得に勝負をかけてみることにしたそうです。

早速コンヤへ飛び、タンブールのレッスンを受ける運びとなりました。限られた滞在の中、たった一曲に濃密なレッスンを受け、帰国当初は本当に消化できるのか不安だったけれど、古典音楽、ひいてはトルコ音楽全体を理解する契機となった旅だった、と石田さんは語りました。おかげでサズに対しても心を新たに取り組めるようになったそうです。

現在とこれから

現在、石田さんは東京ジャーミーで12月に行われるメヴラーナ記念コンサートやトルコ関係イベントでの演奏に出演し、タンブールで古典音楽を演奏する機会が増えてきているそう。毎年冬に行われるネシェ・ベリーダンススクール発表会では十年以上連続出演し、生演奏で踊る活動を手助けし、トルコの歌やサズを披露しています。

石田さんは最後に「トルコ音楽に興味を持った人にとって、知りたくても情報がない!なんてことにならないように情報を発信の機会を増やしていきたいです」と希望を語りました。

【参考楽曲】Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım

Sabahat Akkiraz

トルコで有名な民謡曲。悩んでいる人を元気づける歌詞。

【参考楽曲】Hüseyni Saz Semaisi

Pınar Somakçı & Gamze Ege Köprek

古典曲。タンブールとカーヌーンのデュオ。

【参考楽曲】Telegrafin Telleri

Kef Time Band

古典歌曲の都市民謡。若い頃の情熱を懐かしむ歌。

2024/11/24石田美香さん・石田秀幸さんによるトルコ音楽講座があります。(アーカイブあり)

そんな石田美香さんそして、前回から講師をお願いしている石田秀幸さんの講座が開催されます。

(アーカイブもあります)

ぜひご参加ください。

詳細は以下の記事をご参照ください(^^)

いいなと思ったら応援しよう!