ChatGPT: Paragraph Writing「異次元金融緩和とインフレの関係」_2307Su

下記の投稿では、質問に対する回答を、ドラフトとして生成して、そのドラフトから、見出しとTopic sentenceを抽出し、Paragrapth Writingをすることで、ChatGPTを活用して、論述する手法を、検証した。

結果として、それなりの文章が生成できたので、良い手法と判断し、他の論題にも適用し、検証する。

overview

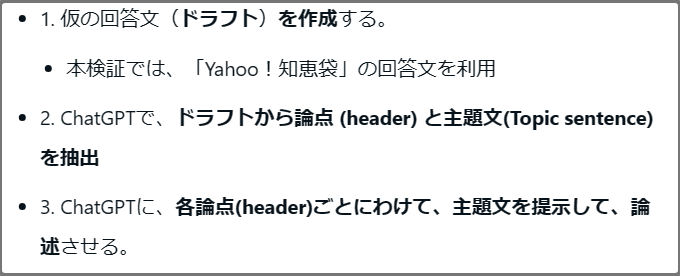

以下の手順で、論述生成を行う。

orientation

「Yahoo!知恵袋」の以下の質問と、その回答をもとに、論述する。

Q: 日本経済での中央銀行の金融政策についての<question>に対して、与えられた回答<answer>をもとに、論述する際の見出しとTopic Sentenceを生成してください。

Extracted viewpoints and topic sentences by ChatGPT

見出し: 日本の金融政策とインフレの関係性

Topic Sentence: 日本の金融政策における異次元緩和の影響と円安による物価上昇の関連性を探る

見出し: 金融政策の効果と時間的な遅れ

Topic Sentence: 金融政策は効果が直接的ではないため、金融引締めや緩和の効果が現れるまで時間がかかる

見出し: 異次元緩和とインフレターゲットの意義

Topic Sentence: 異次元緩和はインフレターゲットを刺激し、期待に基づいた行動が実際のインフレを引き起こす効果を持つ

見出し: 円安とエネルギー価格上昇によるインフレの影響

Topic Sentence: 円安によるエネルギー価格の上昇が物価上昇を引き起こし、さらにインフレ期待を刺激する要因となる

見出し: 金融政策の制約とデフレ脱却への効果

Topic Sentence: 金融政策はインフレ時には過熱を抑える効果があるが、デフレ傾向の時には脱却を困難にする制約も存在する

見出し: アベノミクスの成果と消費増税の影響

Topic Sentence: アベノミクスにおいて金融政策と財政政策によるデフレ脱却の成果があったものの、消費増税がその効果を削減した

見出し: インフレ継続のための必要な政策

Topic Sentence: 円安を要因とするインフレ傾向が生じたため、今後もインフレを維持するためには適切な政策が必要とされる

Q: 以下の見出しとTopic Sentence毎に、具体的な例をあげて論述ください。

以下、出力例

見出し: 日本の金融政策とインフレの関係性

Topic Sentence:

日本の金融政策における異次元緩和の影響と円安による物価上昇の関連性を探る

具体的な例:

異次元緩和政策の一環として、日本の中央銀行は長期にわたり大量の国債を購入し、市中のマネーの流動性を増加させました。これにより、低金利環境が維持され、企業や家計が容易に融資を受けられる状況が生まれました。

一方で、円安の影響も大きく、日本の通貨価値が下落することで輸入品の価格が上昇しました。特にエネルギー価格は外貨建てで決まるため、円安により原油価格などが上昇し、物価に直接的な影響を与えました。

このような異次元緩和政策と円安の組み合わせにより、日本では物価上昇が見られました。インフレ期待が高まり、企業や家計が将来の物価上昇を見込んで消費を増やしたり、価格上昇に備えて投資を行ったりする動きが生まれました。

results

提示したドラフト(745文字)より、7つの論点と、そのTopic Sentenceが抽出された。

ドラフト文、100文字(2行~3行)につき、1つの論点と想定される。

その論点とTopic Sentenceをもとに、論述を展開することで、3273文字の文章が生成された。

7つの論点で、1つの論点について、400文字~500文字の論述が生成された。

見出し: 日本の金融政策とインフレの関係性・・・398文字

見出し: 金融政策の効果と時間的な遅れ・・・445文字

見出し: 異次元緩和とインフレターゲットの意義・・・428文字

見出し: 円安とエネルギー価格上昇によるインフレの影響・・・475文字

見出し: 金融政策の制約とデフレ脱却への効果・・・501文字

見出し: アベノミクスの成果と消費増税の影響・・・509文字

見出し: インフレ継続のための必要な政策・・・457文字

conclusion

ある一貫性をもったoriginalのAnswer文を用意すれば、その文字量の3倍ぐらいの論述を、上記の手順で記述可能と判断される。

論述文としては、パラグラフのつながり等の手直しは、必要であるが、ChatGPTにより生成された文章を加工すれば、4000文字くらい、原稿用紙10枚くらいの論述は、可能と判断される。

appendix

以下、ChatGPTに提示したOriginalのAnswer文。(745文字)

金融政策は、間接的な経済刺激策です。

金融引締めは、市中金利を上げて、企業や家計が、マネーを借りにくくすることで、市中のマネーの流動性を下げる。

金融緩和は、市中金利を下げて、企業や家計が、マネーを借りやすくすることで、市中のマネーの流動性を上げる。

金融引締めは、それなりの効果が想定されていますが、効果は、直接的ではないので、効果が出るまで時間がかかります。アメリカが、利上げして、金融を引き締めていますが、なかなか、インフレが止まりませんね。

金融緩和は、机上の空論で、ほとんど効果がないです。日本は、アベノミクスで、10年間、異次元緩和を継続していますが、なかなか、インフレになりませんでした。これは、市中の金利を下げても、景気が良くならない限り、企業や家計がマネーを借りないからです。

異次元金融緩和は、中央銀行が、インフレターゲット2%をコミットすることで、市中のインフレ期待を刺激して、皆がインフレになるという期待からの行動が、実際に、インフレを引き起こすという論理だてです。

円安により、エネルギー価格が上がり、実際に、インフレになり、皆が、インフレ期待で行動するようになると、インフレが過熱するということです。

中央銀行の金利操作は、インフレ時に過熱を抑える効果は、ありますが、 デフレ傾向の時に、デフレを脱却するだけの効果は、少ないということです。

アベノミクスでは、金融政策と、財政政策でデフレ脱却をしましたが、消費増税により、その状況を腰折れさせてしまい、アベノミクス後期で、インフレ率は、1.1%に留まっています。

円安が要因でも、インフレ傾向になりましたので、今後も、インフレが継続するように、政策が必要です。

いいなと思ったら応援しよう!