削ぎおとした先に、見えてくるもの/ブランクーシ 本質を象る

「象(かたど)る」って読むんですね。知らなかった!

かた-ど-る【象る・模る】

①物の形を写しとる。まねる。似せる。

②形のないものを何かの形にうつしかえる。象徴する。

「模」は模倣・模写など、「象」は印象・抽象・具象などのことばに使われますから、①の意味のときは「模」、②の意味のときは「象」を使うのかな。(私見です)

といっても、「彫刻」でかたどる場合は、①と②、両方の意味で使いそうです。

さて、展覧会タイトルの「象る」は、どちらの意味なのでしょう?

…それは、ブランクーシの作品が教えてくれました!

1.@アーティゾン美術館

都会的で洗練された雰囲気の、個人的に大好きな建ものです。

ふだん美術館には動きやすさ重視の服装で行きますが、こちらの美術館へはちょっとだけオシャレを意識して出かけてしまう…。

会場の監視員さんが白手袋をつけ、スーツをビシッと着こなしてシュッとして立っていられるのも好感度高。「わたくしどもは、美術を大切にしております。」感が、押しつけがましくなく伝わってくるのが心地いい。接遇も、すごく丁寧です。バトラーみたい。(←ほめています)

そして今回、作品リストもオシャレなのです。

しっかりとした質感の紙に余白を含んだレイアウトは、ブランクーシの世界観を表しているかのよう。

特筆すべきは、作品の解説が載っていること。

代わりに会場の作品のそばには解説は掲示されていません。賛否あるかもしれませんが、私はアリだなと思いました。なぜなら…

・まず、作品に目が行く(私は、解説があるとつい先に読んでしまう)

・解説の周りに人が集まって混む、という現象が起きない

・作品リストをしっかり見るようになる

・帰宅してから、読み返すことができる

会場では、通常より作品リストを開いて読んでいる人が多かったように感じました。なんだか、社会科見学のしおりを見ているみたいで微笑ましかったです。

ひとつ気になったのは、照明暗めの会場では文字の色が読みづらかったこと。グレー色はカッコイイんですけどね、それだけちょっと残念でした。

2.ブランクーシの彫刻

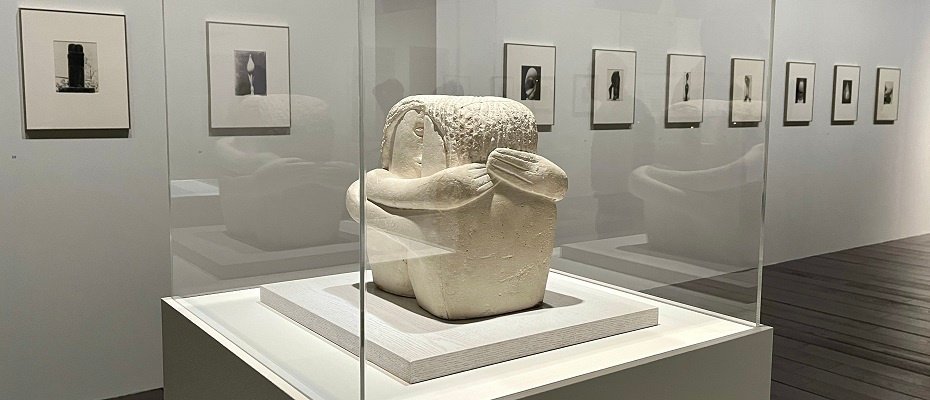

いいですねぇ、「接吻」。

腕の回し方、髪の長さと流れ、胸の少しのふくらみ、背中のかたち…些細な違いから男女がわかるようになっています。すごいわ。

特に、包み込むように優しく添えられた手の形がステキ。

クリムトの「接吻」を思い出しました。あの絵の中の、男性が女性を抱える手に似ている気が。同じタイトルだけに、なにか繋がりを感じます。

照明が作品にあたって、オーロラのような影をつくっていたのが印象的でした。ミューズから発せられたオーラみたい。

素材は「磨かれたブロンズ」。

ブロンズって、磨くとこんなにきれいになるんですか!

「レダ」といえば、白鳥に変身したゼウスに誘惑された美女の名前。

このフォルムは、レダが産んだという卵? ゼウスが化けた白鳥?

…「雄鶏とはわたしのことだ」と口にすることもあったブランクーシにとって、この雄鶏の姿形はきわめて特殊な意味をもっていた。

察するに、ブランクーシさんは、雄々しくて明確な目的をもつ人物だったのでは…?

3.ブランクーシのアトリエ

ブランクーシのアトリエをイメージした一室は、床も壁も真っ白な空間の中央に、彫刻作品が鎮座している。これは実際のアトリエが、壁から、作家の服、飼っていた犬までも、“何もかもが白かった”という記録に基づいている。作品が置かれている様々な形の台座も、実際のアトリエを写した写真を見れば、同様の形の台座がいくつも写っているのが確認できる。

左壁面の「自在鉤」(1928年頃)、右壁面の「標識」(1928年頃)、それぞれ1つの展示で1つの壁面を支えています。

中央には、5つの彫刻。

全部で7つの作品で1部屋の空間全体を支配している、贅沢な展示です。

作品もすごいけれど、この展示室を作ったアーティゾンさんもすごい。

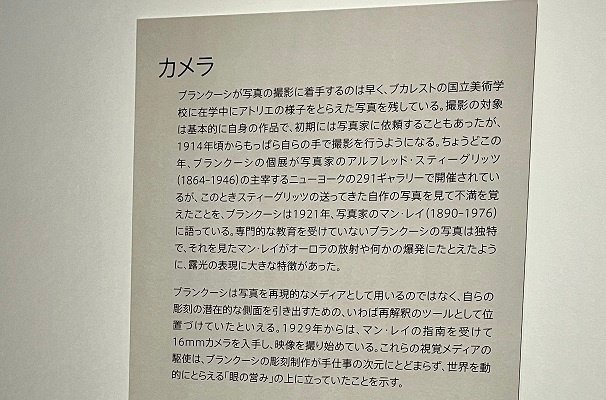

4.ブランクーシとカメラ

偶然にも、最近「エドワード・スタイケン写真集成」という本を読破しておりまして。その本に、「スタイケンとスティーグリッツは、ニューヨークで『291ギャラリー』を主宰し、多くのヨーロッパアーティストの個展を開いた」と書かれていたのですが、なんとブランクーシもそのアーティストのひとりだったとは!

…なんというか、線と線がつながったときの高揚感とでもいうのでしょうか、背中がゾワッとしました。

解説に、ブランクーシが「スティーグリッツの写真に不満を覚えた」とあります。さらっと書かれていますが、すっごいことですよ、これ。

スティーグリッツは、当時のアメリカ写真界の第一人者。ちなみに、ジョージア・オキーフの夫でもあります。そんな人の写真にNGを出すなんて。こっわ。

でも、ブランクーシの気持ちはわからなくもないです。スティーグリッツは抒情的な写真が得意だったそうなので、雄々しいブランクーシとは方向性が違ったのかもしれません。

で、そこから自分で撮影を始めちゃうところが、これまたすごい。

会場には写真が多く展示されていますが、その多くがブランクーシ本人が撮ったもの。作品が作り出す影を使って、作品そのものとはちがった見え方を表現しています。

5.ブランクーシが「かたどった」ものとは

上掲した「レダ」。白鳥だとしたら、なんで後ろ向きなんだろう?

気になって帰宅後にググってみたら、衝撃の事実を発見!

シカゴ美術館が所蔵するブランクーシの美しい大理石像《レダ》(1920)も、男根と横たわる裸婦像の両方を暗示している。

と、いうことは、非常に大きなくくりで言わせてもらえば「接吻」と「レダ」は同じものを表現していることになるかと。

「接吻」で表現したものが、さらに突き詰め、そぎ落とされてひとつになって、20年経ったら「レダ」になったってことですか?!

「接吻」の直彫りと石膏からは、温かみや愛情が伝わります。

一方、「レダ」は、ツルツルピカピカの表面で、ブランクーシが「レダ」に対して持つ感情さえも削られてしまったかのよう。

何かの行為に対して持つ感情は人によってちがう。「レダ」を観て何を感じるか、それは鑑賞者にゆだねられたということなのでしょうか。

要素を削るって勇気がいることだと思います。

削りすぎて伝わらなくなることがあるし、かといって不要な部分があると伝えたいことがブレてしまうし。

その塩梅が難しいのに、ブランクーシは気持ちよく、すっぱり削ぎ落としています。そして、削ぎ落としたものは、空間になって作品を支えている。だから、ひとつの作品で場が持つのかもしれません。

そして、そんなブランクーシズム(←勝手に造語)をみごとに取り入れた展覧会になっていたなぁ、とあらためて思いました。

6.きょうのおみやげ

7.常設展もおすすめ

長文になったので詳しくは割愛しますが、アーティゾン美術館は常設展もいつもすばらしいです。企画展とあわせて定期的に展示が変わるので、行くたびに新しい発見があります。

今回は、私の好きな「双子」が新収蔵されていてウレシカッタ~。

なお、作品の解説はアーティゾン公式アプリをダウンロードして視聴するシステムになっているため、スマホとイヤホン必携です!

8.展覧会情報

●アーティゾン美術館 2024/3/30〜7/7 ※七夕まで

●おまけ:キュビズム展-美の革命 @京都市京セラ美術館

2024/3/20~7/7 ※こちらも七夕まで

国立西洋美術館で開催されたときは、ブランクーシの作品が3点観られました。(「接吻」(彫刻の森美術館蔵)と他2点)

もしかしたら、京都でも観られるかもしれません。(予想です)