なぜうつ病は増えたのか?

今回のnoteでは「時代とともにうつ病は増えているのか」という問題について考えてみたい。この問題を理解するには、最終的には分布の変化について知ることが重要になる。

#1先進国でのうつ病の増加

ご存じの方も多いと思うが、近年先進国ではうつ病で通院する患者が大幅に増加した。厚生労働省の調査によると日本では99年から2017年までの間にうつ病の通院患者が24万から97万へと約4倍に増加した。米国でも1987年から2007年の間にうつ病の通院患者約4倍に増加している。こういったうつ病通院患者の急増は他の国でも確認されている。近年のうつ病患者の増加はグローバルな現象と言ってよい。

なぜうつ病が増えたのだろうか?その理由としてストレスの増加を挙げる研究者は多い。現在社会はストレス社会である。うつ病が増えた要因としてストレス増加が影響していることを挙げる専門家は多い。

今回のnoteでは一般社会における抑うつスコアの分布の長期的変化に焦点を当てることによって、うつ病通院患者の増加について考えてみたい。

#2時代とともに増える肥満

ほとんどの病気は時代とともに増加、ないし減少する。たとえば下水道が整備されると寄生虫疾患が減り、タバコが社会に広がれば肺がんが増え、テレビやスマホが普及すれば近視が増える。一般的に病気は時代とともに増減するものである。

なぜ病気は時代の影響されるのだろうか?その理由として、時代とともに環境や生活習慣が変化することが挙げられる。ほとんどの病気は環境や生活習慣の影響を受ける。したがって病気は時代とともに増減することになる。

病気が時代とともに変化することを理解するために、まずは肥満が時代とともにどう変化したかを紹介したい。こういった指標の長期トレンドを予め知っていた方が、抑うつスコアの分布の経過を理解しやすいからだ。

図1は、1976~80年と2005~06年における一般社会における米国成人のBMI(ボディマス指数)の分布を示している(Williamson K, et al. Obesity Reviews. 2020)。 BMIとは肥満の指標であり、体重(キログラム)を身長(メートル)の二乗で割った値である。一般的にBMIが30以上になると肥満と判定される。

Williamson, K. et. al. Obesity Reviews. 2020

図1が示すように、どちらのBMIの分布も釣り鐘型であり、正規分布に似た形を示している。しかし30年の間に、米国人のBMIの分布はかなり変化した。1976~80年の分布に比べると2005~06年の分布は頂点が低下し、かつ右に移動している。つまり30年間の間で米国人のBMIの平均値は上昇し、バラツキ(分散)が大きくなったということである。

成人における肥満の割合(BMI30以上を超える点線より右の部分)を調べると1976~80年には全体の15%にしか過ぎなかったが、2005~06年には32%と2倍以上に増加した。なお米国の肥満は現在も増加を続けている。2018年の時点では米国成人の肥満率は42%に達した。ちなみに日本人の肥満率は米国人の肥満率の十分の一程度である。

BMIの分布の変化は、米国人の生活習慣が変化したことからである。高カロリーの食事や間食を取る機会が増えたが、その割にはカロリー消費をしないということである。もちろん米国人の中にもバランスのとれた食事や日々の運動習慣によってスリムな体形を維持している人もいる。しかし全体としては肥満の増加というトレンドが続いている。なおこれは米国だけの問題ではない。程度の差はあれ世界中で肥満が進行している(このグローバルな肥満化というトレンドに逆らっているのは、冗談ではなく日本人女性ぐらいである)。

#3 時代とともに減少した高血圧

米国における肥満の進行を提示した。こういったデータを見せられると、「生活習慣や嗜好を変えるのは難しい」と理解する人もいるかもしれない。そこで生活習慣を変えることができた成功例も紹介したい。

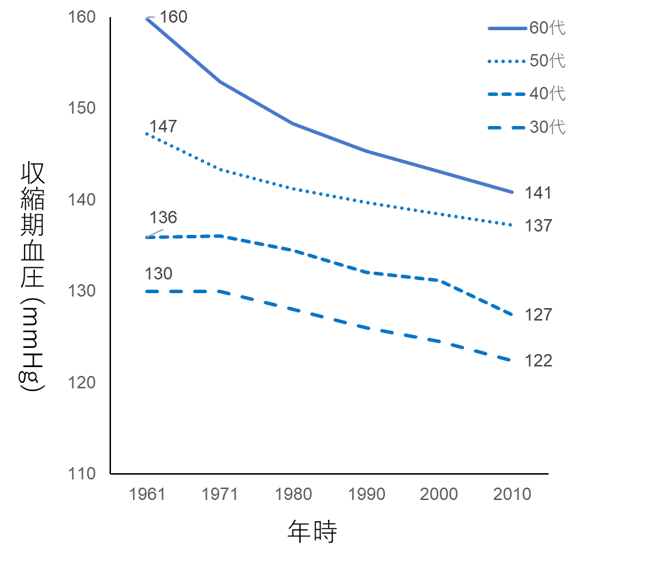

一般の人にはあまり知られていないが、日本人の血圧はここ50年間で低下しつづけている。その結果をお見せしたい。なお一般的に血圧は年齢とともに増加する。したがって時代による血圧の変化を比較するには年齢別に比較する必要がある。

図2は1961年から2010年までの日本人男性の収縮血圧(平均)の長期的変化を示している。いずれの年代においても収縮期血圧はここ50年間で著しく低下している。例えば60代男性の収縮期血圧は1961年には平均160mmHgだったが、2010年には141mmHgまで低下した。高血圧で通院している人があまりいない30代でも平均130mmHgの血圧が、122mmHgまで低下した。

高血圧は脳卒中の危険因子である。日本では高血圧が減少したことにより脳卒中による死亡率も減少した。60年代において日本人の死因の第1位は脳卒中だったが、現在では第4位にまで低下した。60年代と比較すると現在の脳卒中の死亡率は約半分である。ではなぜ日本人の血圧はこれほどまでに低下したのだろうか。その主な理由として減塩の広がりと降圧薬の普及が挙げられる。

塩分摂取を減らすと血圧が下がることはよく知られているが、ここ50年間で日本人の塩分摂取量は大幅に低下した。

国民健康栄養調査によると、1960年代において平均的な日本人は一日一人当たり約15gの塩分が摂取していた(特に東北地方では一日20g程度摂取していたので脳卒中が多かった)。しかし現在では一日一人当たり約10gの塩分しか摂取していない。日本人の塩分摂取量は50年間で約三分の二に低下したということである。

もし50年前の日本人が現在の日本にタイムトリップしたら、料理の塩気のなさにうんざりするだろう。なお英国などでも、減塩が進めば血圧が低下し、脳卒中や心臓病が減少することは実証されている(He FJ.et al. BMJ open 2014)。

また現在日本では総人口の約8パーセントに相当する、約1000万人の患者が高血圧の治療のため医療機関に通院している。こういった患者のほとんどは降圧薬を内服している。当然、降圧薬の普及は血圧の分布に影響を与えたと思われる。

血圧のケースは健康対策の成功例として参考になる。病気への対策を行うには、まず効果のある予防策を見つけ(減塩)、それを社会全体で推進する。さらに高血圧となった患者には有効な治療法を提供する。こういった予防と治療の二段重ねの対策が功を奏したということである。

その一方で、肥満は予防の失敗例として参考になる。食べ過ぎが肥満につながることは明らかである。しかし食べ過ぎを止められない。結果として肥満や糖尿病が年々増えている。高血圧は減ったのに、肥満は増えたという事実は、人間にとって減塩よりもダイエットの方がはるかに難しいということを示している。

血圧と肥満の分布の長期トレンドを説明したが、こういった長期的トレンドが発生する仕組みについては正規分布の仕組みから説明できる。

これまで何度もお伝えしたように正規分布は様々な影響の足し算によって成立する。BMIや血圧といった指標は環境や遺伝といったさまざまな因子の影響の和によって決まる。そして、BMIや血圧といった医学的指標に影響を与える因子のすべてが長期にわたって安定することはありえない。なぜなら環境面の因子は時代とともに必ず変化するからだ。結果として、正規分布に従う指標は時代の変化にともなって何らかの長期的トレンドを示すことになる。

正規分布に従う指標は時代とともに変化する。たとえば知能テストは正規分布に近似するが、知能テストのスコアはここ100年間でかなり上昇した(Pietschnig, Jakob; Voracek Perspectives on Psychological Science 2015)。こういった現代社会における知能テストの上昇は提唱者にちなんでフリン効果と呼ばれる。フリン効果が起きた理由として教育の普及や社会の近代化といった環境の変化が挙げられている。

フリン効果が初めて報告された時は懐疑的な研究者も多かった。しかしその後の追試でも再現性が何度も確認されたため、現在フリン効果はほとんどの研究者に認められている。知能テストのスコアは正規分布に近似する。正規分布の仕組みから考えるとフリン効果が起きるのは当然かもしれない。正規分布に従う指標は環境の変化によって変化するからだ。

#4 時代による抑うつスコアの分布の変化

本テーマである抑うつスコアの分布の長期的変化を紹介したい。

国レベルの抑うつスコアの長期経過を調べるにあたって、最も適している調査は米国政府によるNHIS(National Health Interview Survey)という調査と思われる。前章でも説明したがNHISは世界で最も歴史のある健康調査の一つである。1956年から現在まで続いているが、特に1997年から20年以上に渡って、同じ抑うつ尺度K6を使用して国レベルの精神保健調査を行った。

NHISのK6を用いた調査が始まった1997年から2017年までの米国の社会情勢について簡単に説明する。調査開始時の1997年はクリントン政権下であり、景気拡大が続いていた。しかし21世紀に入ると、9.11の同時多発テロ(2001年)、ハリケーンカトリーナによる大災害(2005年)、リーマンショックによる不況(2008年)と世の中を揺るがすような社会変動が続いた(図3)。

2009年にはオバマ大統領が就任した。経済の回復は進んだが、一方では富の偏在に抗議するウォール街を占拠せよ(Occupy Wall Street)運動も起きた。そして貿易不均衡や移民政策への不満を背景に、2017年にトランプ政権が誕生した。

NHISのK6調査が行われた21年の間に米国社会は様々な社会変動に見舞われた。また同時期にインターネットや携帯電話が普及するなど人々のライフスタイルも大きく変化した。ではこういった社会変動や生活習慣の変化の中で、抑うつスコアにどう変化したのだろうか?

図3は時代によるK6スコアの変化を示したものである。5) 過去21年間のK6の平均スコアは最小値2.2点(1999年と2007年)から最大値2.8点(2013年と2017年)まで変動している。しかしその差は0.6点とあまり大きくない。実際、図3のグラフは全体的に平たんである。同時多発テロ(2001年)やリーマンショック(2008年)が起きた年はK6スコアが少し上昇している。しかし他の年に比べ著しく高いわけではない。

回帰直線を使ってK6スコアの21年間の長期トレンドを調べたが、直線の傾きはほぼゼロだった(10年間で0.13点上昇する程度)。つまりK6は年によって多少の変動は認めるが。長期的なトレンドとしては、「安定している」ということである。

なお研究者の中には、10年間で0.13点上昇する程度の変化でも、「社会は抑うつの方向に向かっている」と解釈する人もいる。しかしこの程度の上昇傾向はK6の低い年が1-2年続くとすぐに消失してしまう。「K6は短期的には変動しているが、長期トレンドとしては安定している」と解釈した方が現実的と思われる。

K6が長期的に安定していることは、ここ21年間で分布がどう変化したかを確認すると理解しやすい。図4Aのグラフは1997年と2017年でK6スコアの分布を比較したものである。いずれのグラフも右肩下がりを示しているが、ほぼ重なっている。21年の時間差にも関わらず、K6スコアの分布がいかに安定しているかを実感できる。BMI(図1)や血圧(図2)と比較すると、K6のグラフは社会変動の影響を受けにくいのである。

(A)は通常のグラフ、(B)は方対数グラフ

Tomitaka, S. et al. Sci Rep 2019

図4Bのグラフは2つの分布を対数グラフに入力したものである。二つのグラフは右肩下がりの直線を示しているが、ほぼ重なっている。つまりいずれも指数分布に従うということである。

なお矢印が示すように、y軸近傍ではいずれも指数分布から上方に外れている。以前のnoteで説明したように、やはり抑うつスコアの分布はy軸近傍では指数分布から外れるということである。

図4Bの点線はうつ病スクリーニングのカットオフ値(13点)を示している。カットオフ値の右側、つまりうつ病の可能性が高い部分の分布も特にパターンは変わっていない。結論として、1997年と2017年でうつ病の頻度はほとんど変化していないということである。

リーマンショックや9.11の同時多発テロにより、米国社会は大きく混乱した。そしてそういった社会変動をきっかけに、かなりの人は精神的不調をきたしたと思う。しかしデータを見ると、社会全体の抑うつスコアの分布は不思議なくらい安定している。

実際、過去21年間のK6のグラフを並べて比較しても、どれがリーマンショックの起きた年のグラフなのかを区別するのが難しい。米国の一般人口において、抑うつスコアの分布はここ21年間長期的に安定していると言ってよいだろう。

米国以外の抑うつスコアの長期的変化も調べてみた。たとえば英国で行われた行政調査でもやはり一般社会の抑うつスコアは長期的に安定していた(Spiers, N.et al. British Journal of Psychiatry 2011)。 1993年、2000年、2007年の15年間の期間で比較したところ目立った変化は認められなかった。その論文の著書らは、「近年英国ではうつ病通院患者が急増したが、実態として英国社会で精神的不調者が増加しているという証拠は認められなかった」とコメントしている。

また日本で行われた厚生労働省による調査結果も概ね同じだった(この結果に関しては次回のnoteで詳しく説明する)。国民生活基礎調査ではK6の抑うつスコアを、2007年から2019年まで3年ごとに調査している。13年の期間で比較した結果でもやはりK6スコアの分布は多少の変動はあるが長期的には安定していた。言わずもがなだがこの13年の間に日本社会はリーマンショックや東日本大震災に見舞われた。こういった大きな社会変動が起きたにも関わらず、世の中の抑うつスコアの分布は長期的に安定しているということである。

1990年代から2010年代の30年間の間、日、英、米の様々な期間の抑うつスコアの分布の経過を調べた。その結果、いずれの国の調査でも抑うつスコアの分布の長期トレンドは安定を示した。正規分布に従う血圧やBMIの分布と異なり、抑うつスコアの分布は短期的には多少変動するが、長期的に安定していると判断してよいと思われる。

図4のグラフや論文を紹介しながら抑うつの分布が安定していることを説明した。しかしこういった事実を提示しても抑うつの分布が安定していることに異を唱える人は多い。最初はなぜ事実を提示しても納得しない人が多いのか不思議だった。しかし最近は納得しない人の心理もわかるようになった。抑うつ分布が安定しているという事実は個人の経験と相反するからだ。

気分は状況に応じて変動するものである。大災害や不況に見舞われると当事者は抑うつ的になる。つまり個人(ミクロ)の視点から見ると気分は不安定なものである。個人の視点で見ると不安定なものを、マクロの視点から見ると安定していると言われても納得しずらいと思う。地面は平らなのに、地球は丸いと指摘されたようなものだからだ。

#5 なぜうつ病患者は増えたのか?

近年、先進国ではうつ病のため通院する患者が数倍に増加した。しかし、前述したように日米英の行政調査において抑うつスコアの分布は長期的に安定していた。ではなぜ世の中の抑うつスコアの分布は安定していたのに、うつ病通院患者は急激に増加したのだろうか。

結論を先に述べると、近年のうつ病通院患者の急増は一般社会において抑うつが重い人々が実態として増えたわけではなく、うつ病の受診率が向上したからである。うつ病という病気が世の中に認識され、結果として医療機関を受診するうつ病患者が増えたのである。欧米では90年代に、日本では2000年代に入ると、うつ病の啓発活動が盛んに行われた。その結果、「気分がひどく落ちこんだ状態は病気であり、病院を早めに受診した方がよい」という考え方が急速に社会に浸透した。結果として病院を受診するうつ病患者が急増した。

どうしてうつ病の啓発活動はこれほどまでの通院患者の増加につながるのだろうか?その理由については、抑うつスコアの分布から説明できる。そもそもどんな時代でも抑うつ傾向が高く、うつ病のレベル(K6スコアが13点以上の割合)に該当する人々は一定の割合で存在する。この比率は、先ほど示したNHISのK6のデータやWHOの計算によると全体の3-4パーセントである(図4)。注意すべきは3-4%といってもかなりの人数となる。たとえば日本の場合、300万人以上の人々がうつ病に相当する状態にある、ということである。

うつ病の啓発活動以前において、うつ病になっても病院を受診する人は少なかった。うつ病患者300万人中のごく一部しか精神科に受診していなかった。当時は何か辛いことがあって気分が落ちこむのは当たり前と考える人が多かった。精神科を受診することへの敷居も高かった。よほどひどくならなければうつ病患者が精神科を受診することはなかった。

しかし、うつ病の啓発活動が進むにつれて、不眠や憂うつな気分が続けば早めに精神科を受診すべきという考えが世の中に広まっていった。職場や学校において、精神的不調にある人に精神科受診を促すことが常識となっていった。結果としてうつ病の受診率は急激に上昇した。1999年に24万人だったうつ病の通院患者が2017年には97万人に増加した。18年間で通院患者が約4倍に増えたことになる。

うつ病の啓発活動の影響でうつ病受診者が増えたと説明しても、納得しづらい方も多いのではないかと思う。「現在はストレス社会なのでうつ病患者が増加した」といった型通りの説明の方が納得しやすいかもしれない。しかしこれまで説明したように、一般社会における抑うつスコアの分布は長期的に安定している。そうなると、なぜ抑うつスコアの分布は安定しているのにうつ病の通院患者数が急増したのか、その理由について考える必要があると思われる。

うつ病の啓発活動が行われると、社会のうつ病への認識が高まり、結果としてうつ病通院患者が急増する。こういった社会現象が起きたことは日本も含め多くの国のデータで確認されている(冨高 2011)。 実際いずれの先進国でもうつ病の啓発活動が始まると同時に、うつ病通院患者が急増している。うつ病の啓発活動が始まった年は国によって異なるが、啓発活動とともにうつ病通院患者が増加したことはどの国も共通している。そうなるとやはりうつ病通院患者が増加したのは啓発活動の影響が大きかったと認めざるを得ない。

現代に生きる人々には想像しづらいと思うが、少し前までうつ病は身近な病気ではなかった。それは会社員のメンタル休職の疾患名にも表れている。現在、会社員が休職する精神疾患としては、うつ病や適応障害が圧倒的に多い。しかしうつ病の啓発活動が始まる以前はそうではなかった。精神科医である西田輝夫の報告によれば、1981年の時点において、ある大企業におけるメンタル休職者の6割以上を統合失調症が占めていた(小西輝夫 NHKブックス 1984)。これは、当時いかにうつ病や適応障害で休職する人が少なかったかを示している(現在では企業において統合失調症の休職者の割合はせいぜい数パーセントである)。

ある病気が社会に広く認知されると、その病気の通院患者が急増する。こういった現象は、何もうつ病に限ったことではない。むしろ多くの病気に当てはまる。例えば高血圧もそうである。

今でこそ高血圧は日本において最も通院患者数の多い病気である。しかし、戦前は医師ですら高血圧を病気とは認識していなかった。もちろん戦前も、血圧が高い人は多かった。当時はかなり塩分の多い食事をとっていたので、現在よりも当時の方が年齢別の高血圧患者は多かった。しかし、その頃は、血圧が高いこと理由に医療機関を受診する患者はいなかった(山本晴子. 2016)。医療者ですら高血圧を病気として認識していなかったので当たり前ではあるが。

しかし1950年代に入ると高血圧が脳卒中の危険因子であることが明らかになった。医師も次第に高血圧を 「病気」と見なすようになった。1960年代には高血圧の治療薬が世界で初めて発売された。その結果、高血圧の啓発活動が一気に盛んになった。高血圧は病気であるという認識が社会に広がり、高血圧の通院患者が右肩上がりに増加していった。日本で高血圧の通院患者が急増した時期は、カラーテレビが普及した時期とほぼ重なっている。そして現在、日本では約1000万の人々が高血圧のため通院している。

高血圧の通院患者が高度経済成長期に急増したのは、当時の日本社会が高血圧を病気として認識するようになったからである。同じように日本でうつ病の通院患者が2000年代に急増したのは、当時の日本社会がうつ病を病気として認識するようになったからである。

文献

1)Williamson K, et al. Rising prevalence of BMI ≥40 kg/m2: A high-demand epidemic needing better documentation. Obesity Reviews. 2020 21: e12986.

2)Umemura S.et al. The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2019). Hypertens Res 2019 42, 1235–1481.

3) He FJ.et al. Salt reduction in England from 2003 to 2011: its relationship to blood pressure, stroke and ischemic heart disease mortality. BMJ open 2014 4: e004549.

4)Pietschnig, Jakob; Voracek, Martin. One Century of Global IQ Gains: A Formal Meta-Analysis of the Flynn Effect (1909–2013). Perspectives on Psychological Science 10 (3): 282–306.

5)Tomitaka, S. et al. Distribution of psychological distress is stable in recent decades and follows an exponential pattern in the US population. Sci Rep 2019 9: 11982.

6)Spiers, N.et al. Age and birth cohort differences in the prevalence of common mental disorder in England: National Psychiatric Morbidity Surveys 1993–2007. British Journal of Psychiatry. 2011. 198: 479-484.

7)冨高辰一郎. なぜうつ病の人が増えたのか 幻冬舎ルネッサンス文庫 2011

8) 小西輝夫. サラリーマンと心の健康 NHKブックス 1984

9) 山本晴子. "なぜ臨床研究を行うのか (歴史や意義を含めて)." 神経治療学 2016 33: 449-452.