瑞原選手の打3sから見る打牌考察論

12/20日 Mリーグ 第1試合

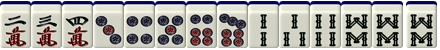

瑞原選手のこの打3sが茅森選手への一発放銃となり様々な意見が飛び交っていた。

今日お話しするのはこれは何を切るべきだったのかという話ではありません。そうではなくこういう時にどう考えるべきか?という話を少しお話していこうと思います。

まず一番大事なのは

「結果は関係ない」

ということですね。

この局の結果に対して「当たったんだから間違えじゃん」という意見を見ました。

麻雀は最善の選択がいい結果になるとは限りません。

1回の試行ではどんな素晴らしい打牌も裏目になり得るしどんなセンスのない一打も正解になり得ます。

なので今回の盤面では「3sが振り込みだったこと」は考慮する必要がないということです。6pや6mが当たりのケースも十分あります。

だからと言って3sが悪くないというわけではありません。3sはダメな打牌かもしれません。ただ優劣を考えるにあたっては

この画像だけで何を切るかを判断すべきでありチョイスした牌を切った結果どうなったかは判断を歪ませるだけということです。

とはいえ多くの世界でプロというのは結果が全てだと言われます。そう考えると「打ったからダメ」という考えも分からないわけではありません。正直な意見を言えば僕も「何切ったって勝負の世界は勝ったやつが偉い」と思っています。

ただ麻雀は1局で勝負が決まるゲームではないので今回は悪い結果が出たがおおよそ良い結果になる選択を取り続ける選手が勝ちやすくなっています。

例えばドラ2mでこの配牌

この配牌を親で1局やることを100回繰り返します。そして100回終わった時に点数を一番稼いだ人が勝ちという遊びがあるとしましょう。相手は300人別室に用意し一回終わるごとに3人ずつ入れ替えていくので相手は毎回情報0です。相手が知識を蓄えることはありません。

この場合時折ダマやノベタンを織り交ぜる人より100回8s切りリーチをする人が勝つと思われます。

つまり麻雀は最終的に勝利するためには局の結果にこだわらずその時点で有利な選択を取り続けることが勝利へ近づくというわけです。

麻雀は局視点で見ればその局の結果で考えるしかありませんが1ゲームあるいは総合的な成績で見るとするならば「結果」というのは「局の結果」ではなく「あらゆる場面で有利な選択を選べているか」ということになります。

不利な牌を選んでいれば結果が良くてもアウトですし逆に有利な牌を選んでいれば結果が悪くてもセーフ。

一打一打において評価されるべきは「その牌を切った結果」ではなく「その牌を切ったという結果」です。

少し言葉遊びのようにも見えますが意図を汲んでもらえれば幸いです。

そしてもう一つよくあるのが

各要素の評価値

の話です。

ある打牌にメリットがあるとして他のメリットと比べてどれくらいの価値がありますか?ということです。

忘れた人のためにもう一回伏せた状態で画像を貼っておきます。

僕は3s派でなので次に多そうな打2s派との比較で考えてみましょう。

僕「和了れそうだし3s切って勝負するわ」

2s派「でも一発だよ?安全な方がよくない?」

この議論の流れもよく見たと思います。

「打3sは和了りに一番近づく」VS「打2sは一発を避けられる」

要素の数でいうとこの段階では1対1で五分ですがこの二つの要素は同じ価値とは限りません。

僕は2sは後の安牌が続かなさそうなので一瞬の+1翻を避けるために和了りを遠くしてしまうのはそれほど得だとは思っていません。だったら自分で和了った方がいいよね、と言う感じ。

「2sは一発を避けられる」と言うのはそうではあるもののその要素の価値が僕には低く感じているわけです。和了りが十分見込める手を崩してまで考慮するほどのではないかなと思います。

こういったように各要素は同列の価値ではないのです。(僕の各要素への評価があっているかは別として)

そもそもメリットがあるかないかで言えば大体の打牌にメリットはあります。

なんなら打8pも1向聴を維持しつつ安牌を水増しできるのでないわけではないでしょう。

なので単純に「メリットがある」と言うだけではあまり意味がないのです。

そのメリット、あるいはデメリットの価値はどれくらいなのか?ということも考えないと最善の選択肢にたどり着くのは困難になってしまいます。要素の多い少ないはそれほど重要ではありません。

このあたりがこの件の議論を見ていて思ったことですかね。

ちなみにこれ僕は圧倒的に3s有利だと思ってるんだけど話題になるほどの打牌なの?

いいなと思ったら応援しよう!