鉱油マニアック解説

鉱油と合成油

鉱油は安いベースオイルと言われます。GroupⅢの供給キャパシティの飛躍的向上とGroupⅠの製造能力の削減により、潤滑油用途にしようされるベースオイルのシェアはダイナミックに変化しました。今後"鉱油"といっても、GroupⅢ-合成油にくらべて、安く入手しやすいベースオイルとは限らないという世界になるかもしれません。

GroupⅢのシェアが拡大するにつれて、鉱油の重要性は低下し、もうGroupⅠやGroupⅡについて勉強する必要はないのでしょうか。そんなことはありません。諸外国にくらべ高性能なオイルが普及している日本のような先進国においても、”fighting grade”とよばれる汎用のオイルではGroupⅠやGroupⅡ(日本では少ないかもしれませんが)が広く使われています。

この記事では、ひとくちに”鉱油”と呼ばれ、低品質と解説されがちな材料について、その分類、組成、分析方法を詳細に解説します。

粘度グレードとベースオイルの名称

ベースオイルは100℉ SUS粘度で分類されることがあります。ブランド名につづいて数字を記載することで例として、

Americas Core 600

https://www.exxonmobil.com/en/basestocks/products/group-i-base-stocks

があげられます。

他にも、

150SN

150BS

600N

というように、100℉ SUS粘度(SSU)の後に精製方法がつづくこともあります。100℉は37.7℃くらいなので、ほぼ40℃の動粘度で分類されているわけです。

SNはソルベントニュートラル, BSはブライトストック、Nはニュートラルです。SN,BSはGroupⅠ,NはGroupⅡです。

一方、GroupⅢはというと、粘度の部分が100℃動粘度,cstで表示されることがおおく、Yubase4といったように表記されます。

以下に簡単にSUS粘度(SSU)と動粘度の相関を示しておきます。

100 SSU ~ 20.6 cSt

150 SSU ~ 31.9 cSt

600 SSU ~ 129 cSt

鉱油の化学組成

ベースオイルの精製過程では、原油からパラフィンおよびナフテン炭化水素が多い化学組成となりますが、微量の芳香族炭化水素などが含まれます。

軽質なベースオイルからブライトストックまでで大きく変動しますが、おおむね、次のようにまとめられます。[1]

炭素数; C18-C50

分子量; 300-700

常圧換算沸点 400-700℃

もう少し、各成分を細かく見てみましょう。

いわゆる、全飽和成分にパラフィン系、ナフテン系炭化水素類が含まれます。[2]

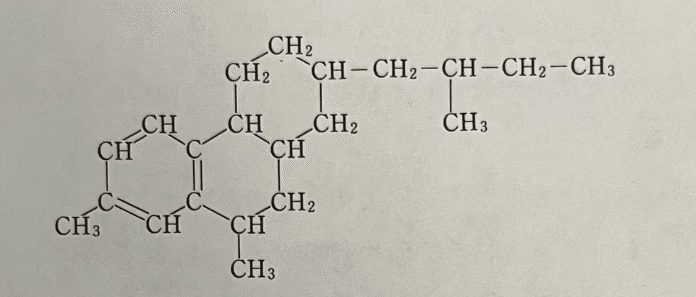

モデル的に示したのが次の例です。

パラフィン系とナフテン系とは簡単に以下のように示すことができます。[3]

https://www.jalos.jp/jalos/qa/articles/002-L004.htm

全芳香族成分も次に例示します。

さて、ざっくりですが、原料である潤滑油留分では芳香族成分が20%程度ふくまれますが、それを溶剤抽出油とすることで、芳香族成分は7-8%まで減少します。脱ろう精製油では9-10%程度です。

原料油である潤滑油留分の飽和成分中ではパラフィン分が20%ですが、脱ろう精製油では16%程度となります。単環ナフテンから三環ナフテンが75%程度をしめしますから、飽和成分が脱ろう精製油の90%程度となります。

全飽和分と全芳香族分で、脱ろう精製油でほとんどを占めていますね。

分析方法

環分析

さて、これらの成分を分析していく方法を紹介します。一般に環分析と呼ばれます。環分析による構造基の炭素数分布の表示法はつぎのとおりです。

%CA;芳香族環の炭素数が、全炭素数に占める割合

%CN;ナフテン環の炭素数が、全炭素数に占める割合

%CR;芳香族環とナフテン環の炭素数が、全炭素数に占める割合

%CP;パラフィン炭素数が、全炭素数に占める割合

RA;平均分子中に存在する芳香族環の環数

RN;平均分子中に存在するナフテン環の環数

RT;平均分子中に存在する芳香族環とナフテン環の環数の和

分かりにくいと思うので、例を示します。[4]

環分析法として代表的な例としてn-d-M法があります。これは、n;屈折率、d;比重、M;分子量から上記の炭素数分布や環数を求めます。

他には

液体クロマトグラフィーで測定する方法を知られています。これはベースオイルを飽和成分、芳香族成分、レジン分に分ける方法です。

基油の精製度と成分の関係

溶剤精製後のベースオイルでは、パラフィン分(%CP)が60%ていど、%CNが25-30%程度、%CAが3-6%程度と報告されています。軽質から重質、ブライトストックと粘度別にみると、基本的には分子量が380から700程度へと増加していきます。[5]

さて、水素化分解をほどこすとどうなるでしょうか。文献[6]では二段処理を行った150Nと500Nを例示しているが、硫黄分、芳香族分がほとんど0%になり、パラフィン、ナフテン炭化水素のみに近い組成となっています。

潤滑油の性能におよぼす影響

前述のように全飽和分がベースオイルの成分の多くを示すことから、全飽和分を構成するパラフィン系とナフテン系を比較してみましょう。一般にパラフィン分が増えると、密度が小さく、粘度指数、引火点、熱安定性が良好になります。一方で、流動点や妖怪性、炭化傾向はナフテン系の方が有利というのが通説ではないでしょうか。これらの特性を用いて、ナフテン系は冷凍機油や極地用作動油などに使用されます。

さて、GroupⅠ、つまり溶剤抽出後のベースオイルですと芳香族成分が若干量含まれているわけですが、これは潤滑油の性能にどのような影響を及ぼすでしょうか。よく言及されるのは酸化安定性といわれる、オイルの寿命に関係するパラメーターでしょう。芳香族成分は飽和分に比して酸化反応をうけやすく、それによりGroupⅠは芳香族成分により添加剤の添加効果が劣ります。これが、「鉱油がよくない」と言われるゆえんでしょう。

一方で、この成分は”つなぎ”の役割を果たしますので、添加剤の溶解性がよくなります。精製度がたかくなるほど、添加剤が溶解しにくくなること、特にポリアルキルメタクリレートなどの粘度指数向上剤などの増粘効果が変化することは覚えておきましょう。

[1]p28, 潤滑油の基礎と応用

[2]p29, 潤滑油の基礎と応用

[3]潤滑油 環境ワールドhttps://www.jalos.jp/jalos/qa/articles/002-L004.htm

[4]p31, 潤滑油の基礎と応用

[5]p39,新版潤滑油の実用性能、幸書房

[6]p43, 関敏夫、三菱石油技術資料 No71

[7]p488,潤滑,30,7