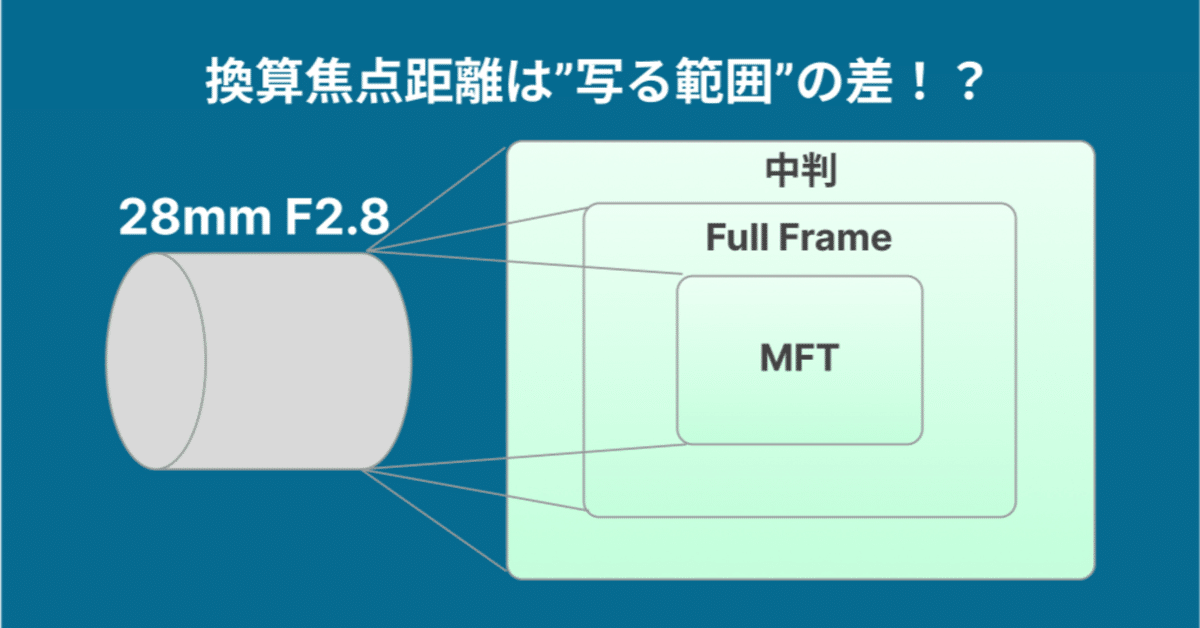

【実写で確認】換算焦点距離やボケ量は、”写る範囲”の差で理解できます!

フルサイズ以外の大きさのセンサー、特にAPS-Cやマイクロフォーサーズ(4/3型センサー)を使っていると必ず言われる、「35mm判換算」という表現。

たとえば「OMDSの12-40mm F2.8 PROは換算24-80mmだよ。でも被写界深度も2倍になるから、24-80mm F5.6だよ。でもF値はあくまで2.8だから明るいレンズだよ。」といった説明を誰もがカタログやYouTube等で見聞きしたことがあるかと思います。うーん…覚えれば分かりますが慣れるのがまあまあ大変ですよね。

そんな中、私自身がここ1年ほどフルサイズセンサーのカメラを使う中で、「フルサイズとマイクロフォーサーズを撮り比べることで、換算焦点距離の理解が深まった」実感が得られたため、読者の皆様にもシェアしたいと思います。

こんな方に読んで欲しい!

「OMDSの12-40mm F2.8 PROは換算24-80mmだよ。でも被写界深度も2倍になるから、24-80mm F5.6だよ。でもF値はあくまで2.8だから明るいレンズだよ」「え・・・なんで???????」

「APS-Cクロップすることで焦点距離60mmのレンズでも90mm相当まで伸ばすことができます」「え・・・それは90mmのレンズを付けた場合と、画角とかボケ具合は同じなの?」

「このレンズの最大撮影倍率は0.1倍ですが、マイクロフォーサーズ用のレンズなので35mm判換算だと0.2倍ですね」「え・・・なんで!!!??!?!!???!?」

検証に用いた機材

マイクロフォーサーズ

OLYMPUS E-M5 Mark3 / M.ZUIKO 25mm F1.2 PRO

フルサイズ

LUMIX S5M2 / LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6

光学特性(※以下、本記事では焦点距離とF値及びそれに伴う写りの変化のことを光学特性と呼ぶことにします)さえ見れたらいいので、撮影にあたってAWB等の設定は雑にしています。ご了承ください。

25mm F4でマイクロフォーサーズ・フルサイズを比較

早速ですが、マイクロフォーサーズ・フルサイズそれぞれで「25mm F4」の設定で撮影した写真をご覧ください。

(⚠️私の自宅の室内なのであまり細かいところを見ないでください⚠️)

マイクロフォーサーズでは25mmは換算50mmなので標準レンズ、フルサイズだと25mmは広角なので、そりゃあ写る範囲が全然違いますね。

さて、ここからが本題なのですが、後者のフルサイズ25mmF4の画像を、中央だけ切り出して4分の1のサイズにしてみます(※説明用のため雑にカットしています)。

なんと、フルサイズ25mmF4で撮影した画像を4分の1にトリミングすると、マイクロフォーサーズ25mmF4で撮影した画像と、写る範囲、そしてボケの大きさがほぼ一致します。

これが本記事の骨子となる主張で、要するに「センサーサイズの差は、光学特性に則って投影された範囲をどこまで切り取るかにすぎない。光学特性はレンズスペックだけで完結している」と言いたいわけです。

「そりゃそうやろ」と思った方は、たぶん私より全然理解度が深いはずですので、ここで読むのを止めていただいて結構です。

私はこれまで25mm F4を脳内で50mm F8に置き換えて考えてばかりでした。しかし、25mm F4はどんなセンサーサイズであっても25mm F4でしかないと考えたほうが、画像の明るさに影響しない(フルサイズの大三元も、マイクロフォーサーズの大三元も明るさ上のメリットは同じである)ことなどを理解しやすいのではないでしょうか?

マイクロフォーサーズ25mm F4とフルサイズ50mm F8を比較

さて、念の為よくある換算焦点距離の考え方である「マイクロフォーサーズの25mm F4はフルサイズの50mm F8の被写界深度に相当する」というのも同様に実証してみました。

案の定、マイクロフォーサーズ25mm F4と同じような撮影範囲および被写界深度になりました。

ですので、念の為明記しておきますが、「マイクロフォーサーズの25mm F4はフルサイズの50mm F8の被写界深度に相当する」は真です。

【応用編】クロップすると何が起きるの?および圧縮効果について

さて、本記事のここまでの内容を読んでいただいた方は、「クロップすると何が起きるのか」に悩むことはもう無いのかなと思います。

たとえば、50mm F1.8のレンズをつけていて2倍クロップしたときは、100mm F3.6と同じ背景と主題の写り方、ボケ方になると言っていいわけです。2倍クロップはマイクロフォーサーズとフルサイズの変換で起きていることと、(光学的には)同じだからです。

(※1: 当然ながらクロップしながら撮影すると画素数の劣化のみならず、所定のデメリットはあるでしょうから、光学的にズームできる方が望ましいのは私も100%同意しています)

(※2: ここでは2倍クロップ = 1/4サイズになる、の意です)

で、更にいうと、「望遠レンズを使うと圧縮効果が得られる」といった文章は若干正確性に欠けていて、「望遠という画角に圧縮効果がある」と表現したほうが個人的には正しそうです。

というのも、暴論ですが50mmで撮影した写真を300mm相当になるまでクロップしたら、「圧縮効果そのものは」300mmのレンズで撮影したのと同等になるからです。

ちなみにこの考え方自体は以下の記事のほうがわかりやすいのでぜひご一読ください。

まとめ

本記事の主張を再度提示します。

「センサーサイズの差は、光学特性に則って投影された範囲をどこまで切り取るかにすぎない。光学特性はレンズスペックだけで完結している」

言ってしまえば、焦点距離が換算で変わるのと、トリミング(クロップ)は、撮影される像という意味では実質同じなんだな、というのが今回の検証での発見でした。

たとえばマイクロフォーサーズのレンズは寄れる、とよく言われますが、そりゃ実焦点距離が短いんだから当たり前だなぁ、といった気づきがありました。マイクロフォーサーズのレンズは最大撮影倍率が35mm判換算で2倍になりますが、それも撮影される像が2倍クロップされて2倍大きく写るから、なんですね。

考えてみたら当たり前…というかF値の定義自体がそもそもそうなるように定義されているんですね…という話でしかないんだけど、実際に写真を見ることで本当に理解できた気がします。

マイクロフォーサーズの12-40mm f2.8って、24-80mm f5.6だと思うとしょぼく見えますが、実際は「フルサイズの12-40mm f2.8レンズで撮影した写真の中央部分を切り出したのと同じように写る」と言えるわけですね。そう思うとそんなレンズを400g未満で使えるの、なんだか凄いように思えてきますね!

他の言い方をすると、フルサイズの85mm f1.4単焦点なんかは、マイクロフォーサーズには存在しないので唯一無二の被写界深度だし、フルサイズの100mm f2.8マクロは、案外OMの40-150mm f2.8に含まれてる焦点距離&f値なので、(中央部の)被写界深度だけでいうと同じなんだなぁと思ったりします(フルサイズのほうが、より広く写る点をメリットと思えるかどうか。一般にはメリットなので、フルサイズの方が人気というのもあるんでしょうね)。

で、以上を踏まえると、どんな焦点距離とf値のレンズで、どのくらいの画角で撮影するのが、自分の被写体に合っているか?と考えてみることで、適切なセンサーサイズが決まるんだろうなぁと思いました。

ミラーレスカメラはセンサーサイズで論じるくらいなら、焦点距離何mmでF値いくつのレンズを(換算)何mm相当の画角で何gくらいで使いたいか、というレンズ特性で語る方が妥当だと思う派です(現実はメーカーの好みの方がウェイト高い人多いと思う&特性を裏切る外れ値レンズもありますが)

— めじ|flower photos (@tw_photo_cam) October 2, 2024

僕はマイクロフォーサーズも好きですが、そこそこ近くにある花を大きくボカしたい撮影シーンが多いので、その用途ではセンサーサイズが大きい方が良さそうですね。

以上です!良きカメラライフを〜