片手間で教える文章講座1 「ユニバーサル日本語」の書き方

私は安田峰俊。プロのルポライターをやっている者だ。この年末年始、20代の後輩ライターに原稿の書き方を教える機会があったり、別の場でかなりヤベえ水準の新人の原稿を読まされる機会があったりしたので、思ったのである。ちょっと文章術を世間に伝えてみようと。

第1回記事で書いた通り、私は大学院修了後に就職に失敗してから、1文字1円以下のウェブライター→コンビニ売りの怪しい500円ムックの執筆者→裏モノ・実話誌ライター→ブログ本作者→週刊誌記者→微妙な中国ライター→わりと有名な賞の受賞歴を持つノンフィクション作家(わざと「ルポライター」を名乗っているが)、というクラスチェンジをおこなった。

ゆえに、これまでに詩と長編小説以外ならば、学術論文を含めてたいがいの文章を書いた経験がある。過去14年間の寄稿先は、倒産直前に天然水の販売に手を出していたイケていない編プロが作る無料冊子から、アカデミックな中国通の購読誌『東亜』、果ては『讀賣新聞』や『週刊文春』まで多岐に及ぶ。

私はライター養成学校などには行ったことがない(自己投資するお金がなかったからだ)。正社員としてのマスコミへの就職歴もない。つまり私の文章術は、寄る辺なき素浪人が今日一日の糧を得るために目の前の敵を葬り続けて会得した野良犬剣法に等しい。

文学の未来だとかノンフィクションの意義だとか、ジャーナリズムの社会的役割だとかの面倒くさいことを考える余裕はない(そういうものは10年ぐらい生き残ってから考えれば充分だ)。私の文章の書き方は、ライターとしての自己の生存のみを目的として身に付けた技である。

0.「ユニバーサル日本語」はすべてに通用する

もっとも、今回の記事で紹介する文章術は難しいものではない。ノンフィクション作品や通俗的な小説はもちろん、キュレーションサイトのウェブ記事やブログ記事、果ては大学のレポートや社内の報告書、個人のemailに至るまで、あなたがモノを書くときに覚えていると得をする文章のノウハウである。

私が駆け出し時代に読んだ『年収1000万円! 稼ぐ「ライター」の仕事術』の著者の吉田典史氏は、こういうノウハウを踏まえた文章を「商業日本語」と呼んだ。

吉田氏の表現を借りれば「誰が読んでも内容がすぐわかる文章」で、「読む側に負担を強いることがない」「予備知識がなくても1回読んだだけで、内容がすっと頭に入って」くる文章がこれである。世の中で商業流通している書籍や雑誌の多くはこうした文章で書かれている。

もっとも商業日本語は、非商用目的であるブログ記事やSNSの投稿などのより多様な場面で応用できるので、ここでは「ユニバーサル日本語」と呼んでおこう。すなわち、2020年現在の日本語を母語とする人間にとって最も読みやすく、文意を容易に伝えられる――。書いた記事が最後まで読まれる期待値を引き上げる文章の書き方だ。

なお、これは小学校で習う「作文のかきかた」とは似て非なるものであることに注意してほしい。

1−1.「読者の気持ち」を考える

まずは最も基本的な注意事項を述べる。学校の国語のテストでは「作者の気持ち」を回答させる問題がやたらに多かったが、ユニバーサル日本語を書くうえで重要なのは「読者の気持ち」のほうだ。

読者を気持ち悪くさせてはいけない。ほどほどに簡潔で、日本語を母語とする人間の目に触れたときに最も違和感なく受容される書き方こそが求められる。

とはいえ、赤の他人の気持ちなどはわかったものではないだろう。慣れない人には、不特定多数の読み手を想定する行為自体のハードルが高いはずだ。

そこで試してほしいのが、自分の内部に住む他者をイメージすることだ。それは誰かといえば、過去の自分である。

すなわち「中学3年生の自分に予備知識ゼロで与えても最後まで読み切れて、内容を理解できる文章」を念頭に書いてみてほしい。それを徹底すれば、おおむね義務教育修了水準の国語力を持つ日本人ならば必ず理解が可能な文章ができあがる。

1−2.Google翻訳が可能な文にする(最終手段)

もっとも、どうしても悪文を書いてしまう人もいるはずだ。

たとえば、多くの内容を詰め込んだ長い1文を書いたときに文法が乱れて、能動態と受動態(受け身形)がメチャクチャになったり、テニヲハがおかしくなったり、文の途中で主語が転換してしまったりする人だ。極端にいえば下記のような悪文を書いてしまうのである。

私はスーパーで野菜を買いに行って、クーポン持参のお客様に半額セールで売るので、タマゴ6個が180円で買って、目玉焼きを作らされた。

この手のダメ文を書くクセが染み付いている場合は、問題を解決する奥の手がある。

1文の内容がややこしいと感じたときに、その文が高校受験の英文和訳問題として出題された場合にちゃんと回答できる人がいるか、常に考える習慣をつけるのだ(個々の日本語に対応する英単語をすべて知っている必要はない)。

もしくは、原文をGoogle翻訳に放り込んでスムーズに翻訳されそうか、頭のなかでイメージしてもいい。ちゃんと外国語に翻訳できる文は、日本語としても間違いなく意味が通るからである。

2.一文を短くする、逆接以外の「が」を使わない

中学3年生でも読める、外国語にも翻訳しやすい文の特徴をさらに想像してほしい。すると、あることに思いいたるはずだ。

1文は短いほうがいい、ということである。

これは意外と見落としがちなポイントだ。だが、事例をA・B・C……と単純に列挙するような場合をのぞけば、1文は最長でも100字くらいにとどめたい。Microsoft Wordでいえば、標準余白のドキュメントに文字サイズ10.5ポイントのMS明朝のテキストを打ち込んで、2行半以下におさまる長さである。

悪文が生まれる要因のひとつに、順接の「が」がある。日本語の接続助詞「が」は便利な言葉で、順接にも逆接にも使えてしまうが、逆接のみで使うクセをつけたほうがいい。そうしないと、極端に悪い例としては下記のような文を書いてしまう。

私は札幌のホテルにチェックインしたが、駅前に位置していて、観光地へのアクセスがいいが、1泊4000円の安宿だったので部屋にミネラルウォーターも置いていないが、快適な夜を過すことができた。

この文で頻出する「が」を逆接のみ残すようにして、かつ適当な部分に句点(「。」のこと)を入れて1文を短すれば、下のようになる。

私は札幌のホテルにチェックインした。駅前に位置していて、観光地へのアクセスがいい。1泊4000円の安宿だったので部屋にミネラルウォーターも置いていないが、快適な夜を過ごすことができた。

3.日本語の4種の文字と読点を適切に配置する

日本語の書き言葉は、漢字という特殊な視覚的効果を持つ文字と、表音文字であるひらがなとカタカナ、さらにアルファベットとローマ数字という、異なる性質の5種類の文字が交じっている。これは世界的にもめずらしい(難しい)表記のしかただ。

そこで注意してほしいのが、読み手が文章を目にしたときの視覚的な印象である。

すなわち、漢字やひらがなを連続させすぎない、1文や隣接する文のなかに3〜4単語以上のカタカナやアルファベットを使わない……。といった点を意識してみてほしい。

ひらがなが連続する場合は、故意に漢字語を用いたりカタカナ書きをしたり、ひらがなの文字数が少ない単語に言い換えるといい。逆に漢字やカタカナだらけのときは、あえてひらがなの接続詞を入れたり、語の順序を入れ替える。文に変化をつけるのである。

ひらがなが続きすぎる場合は読点(「、」のこと)を適宜挿入する。また、多用しすぎると逆に視認性を損なうので注意が必要だが、特に強調したい単語を「」でくくるのも有効である。

以下に例を挙げよう。

日本人にとってはいちばん読みやすくて文意がわかりやすいように伝えられる文章を書くこつがある。これらにもとづく文章をユニバーサル日本語と呼ぶ。

↓

日本人にとって最も読みやすく、文意を容易に伝えられる文章を書くコツがある。これらを踏まえた文章を「ユニバーサル日本語」と呼ぶ。

どうだろう。下のほうが、パッと見て頭に入りやすいのではないだろうか?

4−1.和語はある程度までひらがなに変える

ユニバーサル日本語の文章と、学校の国語の時間に習う文章の最大の違いのひとつは、たとえ義務教育水準の漢字を使う語彙であっても、故意に簡単に書きかえるケースがあることだ。

たとえば私は今回の記事で、「例えば」を「たとえば」、「中で」を「なかで」、「全て」を「すべて」、さらにspeakやsayに相当しない意味で使う「言う」を「いう」と書いている。

これらの語彙を使った例文を示そう。下の文がユニバーサル日本語っぽい表記だ。

例えば、全ての人間は家の中で眠ると言う。

たとえば、すべての人間は家のなかで眠るという。

多少難しいことを書くと、漢字を使う日本語の語彙は、おおまかには音読みで読む「漢語」と、訓読みで読む「和語」のふたつがある(和製漢語や湯桶読みの熟語などの細かい話は省略するので、各自で調べてほしい)。

もともとは中国から入ってきた語彙に近い言葉が「漢語」だ。いっぽう、訓読みで読む「和語」は、本来の日本語の語彙に、対応する意味の漢字を当てはめて表記したものである。たとえば「語彙」や「解説」などは漢語であり、「入る」「当てる」などは和語だ。

中国文学者の高島俊男先生は、この和語に相当する語彙をすべてひらがなで書くべしと主張なさっている。先生は「ことば」「おとこ」といった単語もひらがなでお書きになるのだ。

ただ、それを一般人が実践してみると1文にひらがなが続きすぎて視認性が損なわれ、使い勝手が悪い。稀代の文章巧者たる高島先生ではない私たちは、ひとまずこの提案には慎重にならざるを得ない。

さておき、今回の記事でお伝えするのは、あくまでもユニバーサル日本語の書き方である。「中で」や「全て」のような一部の和語は、ひらがなで書いたほうが文章の視認性が上がるという指摘を覚えておいていただきたい。

また、私はこの記事のなかで「癖」を「クセ」、「こつ」を「コツ」と、故意にカタカナで表記している。これも、Web記事は文中に一定分量のカタカナを混ぜることで視認性が上がるため、あえておこなっている工夫だ。

4−2.中2くさい書き方は滅ぼされるべきである

上記と関連して最もやってはいけないのが、変に個性を出そうとして奇妙な漢字変換をしたり、背伸びして意味がおかしい言葉遣いをすることである。

例を出したほうがわかりやすいだろう。以下にやや極端な例文を書く。

テレビの中では芸能人(タレント)と称される騒騒しい連中が馬鹿騒ぎを繰返している・・・。そんな騒騒しい「箱」を観て溜息を吐露した僕。乱雑な退廃した居間。僕が疵付けて仕舞った貴女(あなた)。逢いたい・・・。今何処で何をしてるんだろう。そんな事を想いながら僕は「箱」に沈黙させた。リモコンで電源を切ったのだ。

とりあえずWi-Fi切って首吊って死ねと言いたくなるが、これは表現にこだわりを持ちたいが何をやっていいのかわからない若い小説家志望者やライター志望者の文章にまま見られるパターンだ。

「見て」を「観て」、「傷」を「疵」、「どこ」を「何処」などと、IMEの変換機能で出てくるカッコいい日本語(本人主観)を多用して、アホの子がろくに辞書も引かずに書くとこうなるのである。変な体言止めもまことに痛々しい。なお、往年の自分のことは棚に上げた話だ。

ここまでヤバくなくとも、キャバ嬢に「○○ちゃんに逢いたい」と変な変換のメッセージを送るおっさんのLINE文章や、「今日もみんなで幸事(しごと)をしよう」と呼びかけるブラック企業のスローガンなど、似たような日本語の表現は意外と世間にあふれている。

だが、ユニバーサル日本語を意識して書かれる文章では、こういう「中2」くさい書き方はすべて滅ぼされるべきである。

いや、別に自分が好きならやっても構わないのだが、すくなくともその文章をカネに変えたり、他者への情報伝達手段として用いることはキッパリ諦めてもらいたい。

終.個性は適切に表現する

今回の「ユニバーサル日本語」の書き方に反発を覚える人も多いだろう。説明文やレポートならばともかく、ブログ記事や小説で、こんなに無味乾燥でお行儀のいい文章の書き方をしたのでは個性が殺されてしまう、俺は個性的な人間なのだ、といった反論が出ることは当然想定される。

もちろん、私は個性を尊重する。尖った表現も重要だろう。だが、それらは基本をいったん身につけたうえでギミック的に示したほうがいい。

事実、そのほうが高い異化効果を見込めるので、結果的により強く個性を示すことが可能となる――。というのが、経験を踏まえた私の意見である。

たとえば、この記事の冒頭部を見てほしい。私はわざと「ヤベえ」と俗語的な表現を使ったり、文章を途中で切る文体で書きはじめている。

この年末年始、20代の後輩ライターに原稿の書き方を教える機会があったり、別の場でかなりヤベえ水準の新人の原稿を読まされる機会があったりしたので、思ったのである。ちょっと文章術を世間に伝えてみようと。

これは、スタート段階で読者を記事に引きずり込まなくてはいけないので、故意に表現を崩しているのだ。

「4−2」で派手な表現を使ったのも、同様の理由である。文章術という硬めの内容が続いて読者がダレてきたところで、記事の締めの部分に入る前に目を覚ましてもらうことを意図している。

次回、未定

さて、出張中の機内とホテルでガーッと文章術の記事書き上げてみたのだが、いかがだっただろうか。今回は文章の「細胞」に相当する1文の書き方を中心に紹介したので、次回はパラグラフ(段落)レベルの書き方のコツを述べることにしたい。

私はnoteを広告宣伝に用いようと考えているので、今後もおそらく、すくなくとも文章術についての記事は有料にしない。むしろ、投げ銭とかは別にいいので、下記のリンクから本を買ってほしい。

『もっとさいはての中国』(小学館新書)

『さいはての中国』(小学館新書)

『八九六四 「天安門事件」は再び起きるか』(KADOKAWA)

『性と欲望の中国』(文春新書)

『移民 棄民 遺民 国と国との境界線に立つ人々』(角川文庫)

ただ、私はこの手の無料記事は本業の片手間で書く。次回の更新は明日かもしれないし半年後かもしれない。

この点のみご理解をいただいて、次回をお待ちあれ。

↑(2022年1月6日追記)

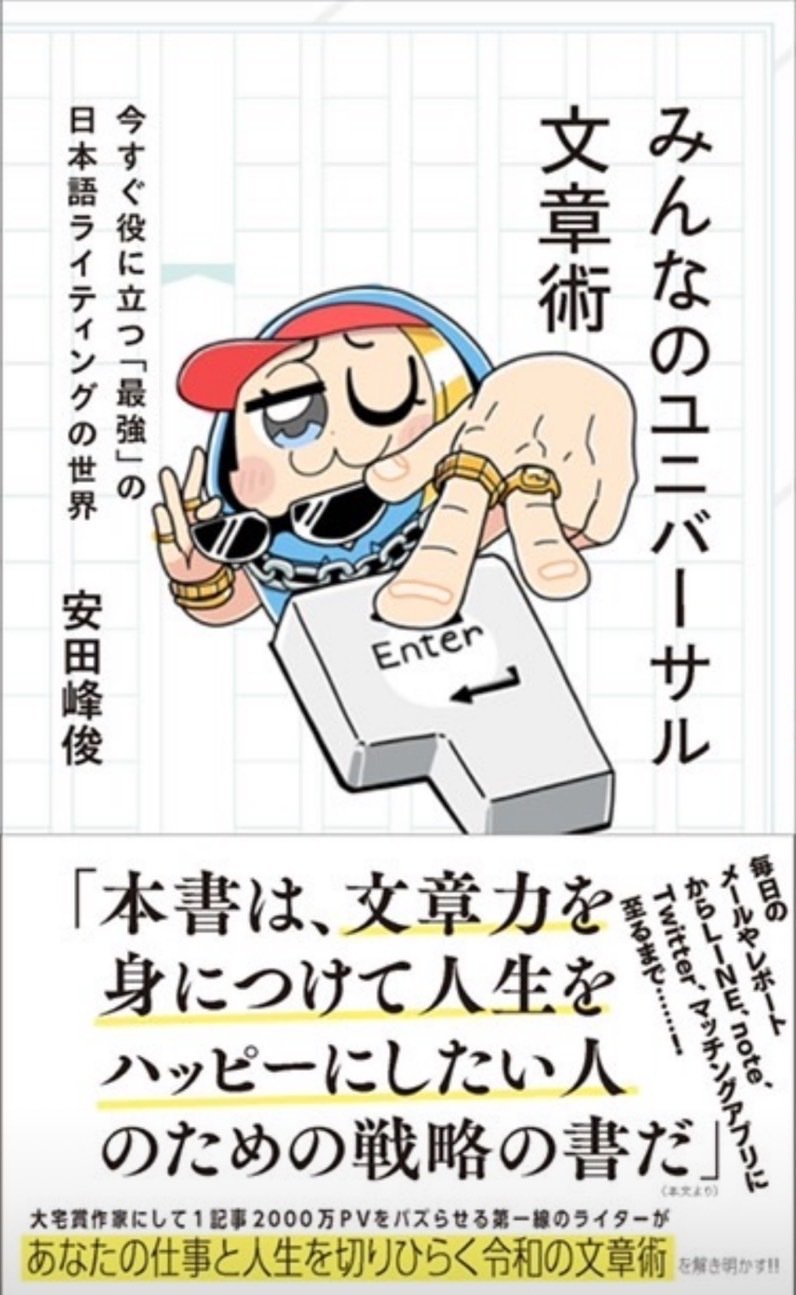

上のように書いていたが、今回のnoteの内容に肉付けした『みんなのユニバーサル文章術 今すぐ役に立つ「最強」の日本語ライティングの世界』(星海社新書)が2022年1月25日に刊行される。書籍のほうがずっと情報量が多いので、こちらを購入してほしい。

↑(2023年6月23日追記)

手が空いたときに書いた原稿を無料で公開しておくはずが、note側から「有料にしてはどうでしょうか」とお話があったので、2記事目以降を有料にする。

いいなと思ったら応援しよう!