Apple II ▷ キーボード改修記(3)

▷ 最初の失敗

はたしてキースイッチをどうしたものか.

キーを打鍵する感じはやはりほしいなぁ.Apple IIのタイプライタ型の筐体にふさわしい実感を得られるからです.

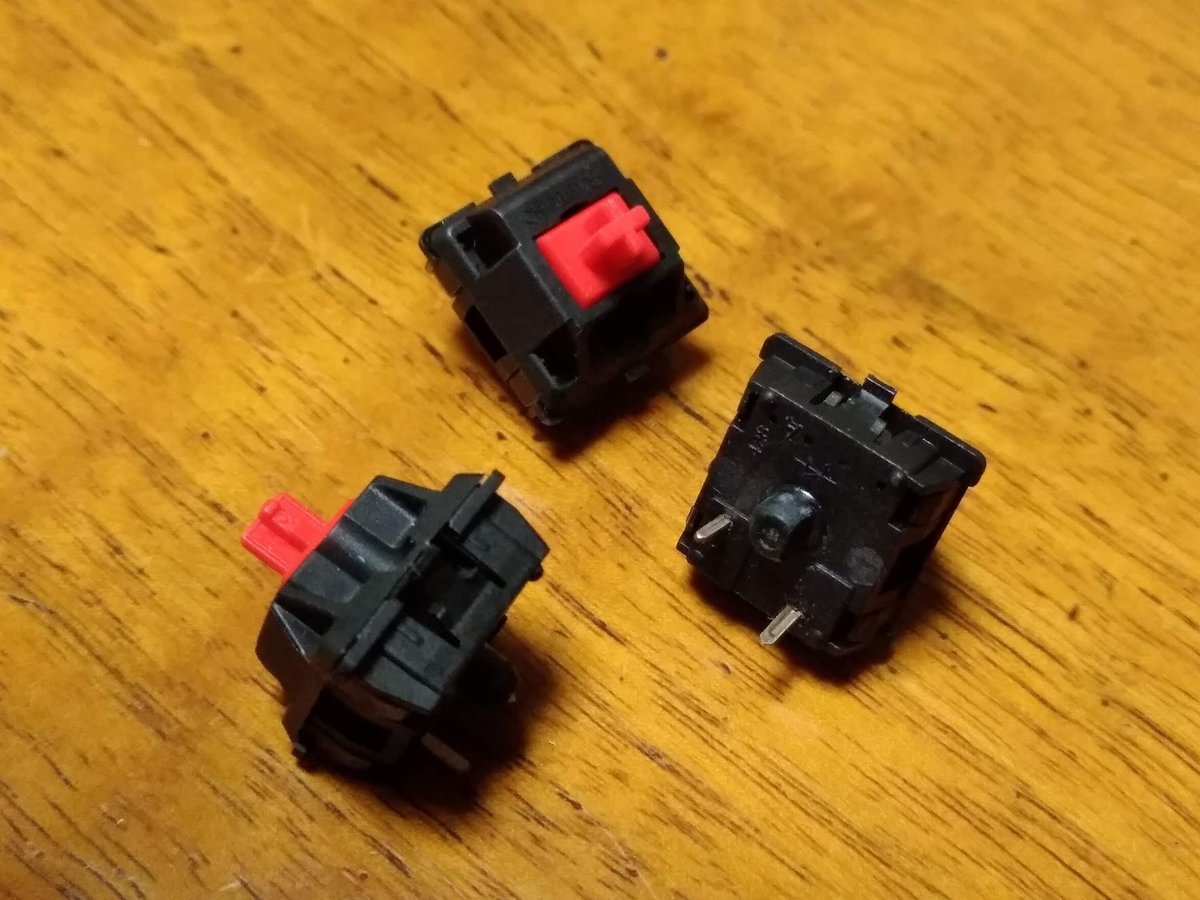

手で考えるヒトは,あたまで思案するよりも手がまず動きだします.さっそく部品のストックを漁って,かつてサンプルで購入したCHERRY MX メカニカルスイッチを取り出して,ためすがめつします.お〜し,このキースイッチで換装してみよう!

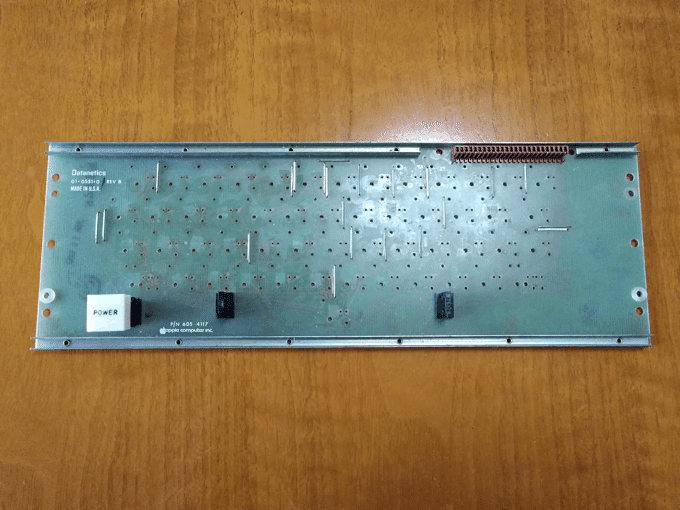

オリジナルで使用されているDatanetics社のキースイッチをひとつひとつ丁寧に取り外してかんたんなクリーニングをしたあと,ジップロックに収納して保管します.すべてのキースイッチを取り外したキーボード基板は写真1のようになりました.この時点で気づいたのですが,基板の状態がよくありません.このことはあとで書くことにします.

▷ CHERRY MX メカニカルスイッチ

自作キーボードという言葉を最近耳にします.自分好みのキーボードを自分であつらえることと理解しています.キースイッチはもとよりさまざまな部材が出回っているようで,CHERRY MX スイッチもその選択肢のひとつのようです.打鍵の際のかたさによりステムが色分けされていますが,サンプルでなんとなく購入したのは赤軸のいわれるもので,そのまま使用することにし必要個数を追加購入しました(写真1).

もちろんCHERRY MXスイッチをそのままキーボードにのせることはできません.端子間の距離が違いますし,ステムのセンター位置も異なります.そこでまずセンタ位置を調整して基キーボード基板に収まるようにアダプタを工作しました.

▷ 最初の失敗

センタ位置の調整はうまくできましたが,失敗でした.不安定なのです.補強材を隙間に入れるなど試みましたが,うまくいきません.ホットグルーで固めることもありかなどと思いましたが,よくよく見直すと耐え難いほど見苦しい.最初の記事でも書きましたが工作は美しくなければなりません.よってこの方法は直ちに放棄することにしました.

・・・冷静なあたまがあれば最初から少なくともアダプタを試作した段階で判断もできるでしょうにね.ですが,試行錯誤を余すことなく書くことにしているので失敗も公開することにします.

▷ 基板の状態

Apple II のリペアを始めたことに気づいていたのですが,キーボード基板の銅箔パタンがところどころで剥離しかけていました.メインボードはまったく問題がなかったのですが,経年変化に差が生じています.酸化防止処理の仕方に違いがあるのかもしれません.

キースイッチを丁寧に取り外すように心がけましたが,写真4のように基盤からパタンが剥離する箇所がいくつか生じました.そこで写真5のハトメを使ってホールを補強した上で細線を使用して連絡することで対処しました.ハトメはホールを通すことができ,かつキースイッチのリードを通すことができる極小のものです.これは自作基板をスルーホール化するのに重宝な部品ででもあります.

▷ 基板の緑色

そういえばメインボードは緑色をしています.これはソルダーレジストと呼ばれる処理だそうです.基板状の銅箔の酸化防止,絶縁といった役割を果たしています.一方のキーボードの基板はこの処理がされていません.この差が基板の状態に影響を及ぼしているのかもしれません.

次回はキースイッチのスタディ模型について書きます.