「映像第一安全二の次」の大転換を

雲仙噴火報道で現地入りした取材スタッフへのアンケートを分析して

民放労連雲仙災害特別委員会

放送レポート113号(1991年11/12月号)

272人に聞くー

民放労連は、雲仙・普賢岳の噴火災害報道のために全国各地から現地入りした民放のスタッフを対象に、7月上旬、13項目にわたるアンケート調査を実施した。

いうまでもなくこの調査は、6月3日に発生した火砕流事故で一瞬にして20人のマスコミ関係者(報道機関がチャーターしたタクシー運転手、およびその後、病院で亡くなったNHKの2人を含む)のいのちを失ったことへの痛恨の思いから、その教訓を今後に生かすために実施したもので、その目的は、事故・災害報道の危険を少なくし、より安全な取材体制を確立するための提言やマニュアルをつくるにあたって、その基礎となる報道体制の実態と、取材スタッフの意識と行動を明らかにすることにあった。

できるだけ記憶の鮮明なうちにスタッフの声を集約したいとの考えから、緊急にとりくんだアンケートであったが、わすか10日余りの間に272人のスタッフの協力を得ることができた。その内訳は〈表1〉のとおりで、火砕流事故の後に初めて現地入りしたスタッフが全体の過半数を占めたものの、6月3日以前から現地入りしていたスタッフも多くその数は123人(45.2%)にのぼった。

これを地域別にみると、6月3日以前の現地報道体制は、地元・九州(といっても主力は長崎、福岡、熊本の3県)と東京キイ局のスタッフが中心で、その他の地域のスタッフはわすか(3.2%)であった。ところが、6月4日以降は「その他」の地域のスタッフも27%に膨れあがっており、大惨事のあとで各系列ともネットワークぐるみの取材体制に切り替えたことをもの語っている。

また、それにあわせて地元局とキイ局のスタッフの数も逆転、6月4日以降はキイ局主導の報道体制へと移行したことをうかがわせている。

一方、〈表2〉の現地滞在日数をみると、現地入りしたスタッフの6人に1人は16日を超える長期滞在となっているものの、全体の6割強のスタッフには、1週間前後の滞在で次々と交替する体制がとられていた。これは、現地本部がデスクを中心に長期の指揮体制を確立するなかで、取材の最前線に立つスタッフに対しては、1〜2週間ごとに交替するシフトが敷かれていたことを示している。

このように、雲仙噴火災害報道体制の分析にあたっては、取材スタッフが全国から投入され、それらが激しく入れ替わる混成チームによってすすめられたことを念頭に置いておく必要があるように思われる。

▲報道陣被災の原因を探る各紙の記事

4人に1人はいきなり取材

では、今回の取材で現地入りするまでに、スタッフたちは火山噴火についてどの程度の知識と経験をもっていたのであろうか。

事前に専門書を読んで、土石流や火砕流についてある程度の知識をもって現地入りしたスタッフは、記者やディレクターやデスクのなかにわずかに見うけられたが、大半のスタッフはテレビや新聞の報道に目を通していた程度で、大学や研究機関で火山や地震について専門的に勉強したことのあるものは、皆無であった〈表3〉。

また、これまでに火山噴火を取材した経験のあるものは41人(15.1% )いたが、そのうちの約8割(32人)は三宅島や大島の噴火報道にたずさわった経験のあるキイ局のスタッフであった。しかし、これらのスタッフにとっても、猛烈なスピードで溶岩と数100度の熱風が谷をかけ下る火砕流は、初めての経験であったと思われる。

それだけに、現地入りしたスタッフに対しては、取材にでかける前に雲仙岳の火山噴火の特徴や連絡体制について十分なレクチャーを行う必要があったと思われるのだが、4人に1人は「何の説明もなくいきなり取材にでかけ」ていた〈表4〉。

なかでもカメラクルーは、最前線で仕事をするいちばん危険度の高いスタッフだが、事故が起こる6月3日までは、その4割までが何の説明もなく現場に投入されていた。

6月4日以降、立ち入り禁止区域や連絡体制の説明が一斉に強化されているが、それでも次々と入れ替わるスタッフにそれらを徹底させることはできていない。また、連絡不可能になったり、けがをしたりといった不測の事態に陥ったときの対処の仕方については、対応策そのものが極めて不十分であったように思われる。

身を守るものなく最前線へ

安全対策の不十分さは、スタッフの装備についてもいえる。「身の安全を守るために現地で何を支給されたか」を、屋外で仕事をすることの多いカメラクルー、記者、ディレクター、アナウンサー、レポーターについてみると、防火・耐火のための装備の支給は一切なく、直接身を守るものとしてはせいぜいマスクとヘルメットがあるだけだった。しかし、それらも6月3日以前は全体の4割前後に支給されただけで、6月4日以降も全員にいきわたることはなかった(図1)。

また、連絡手段として当初、多用されたのは移動電話とトランシーバーであったが、移動電話は場所によっては使いものにならないことも多く、トランシーバーの周波数もまちまちで、連絡体制の確立に手間どったことはスタッフの多くが指摘している。

そうした装備の不十分さとは裏腹に、6月3日以前に現地入りしたカメラクルーや記者、ディレクター、アナウンサー、レポーターは、火砕流への認識不足もあって、危険地帯での取材をますますエスカレートさせていた。

アンケートによると、10人中3人までが「危険だと思う事態に遭遇したことがある」といい、残る7人のうち6人強が「その時は危険だと思わなかったが、今考えると危険だったと思う」と答えている。「危険だと思ったことはない」と答えた者はわずか5.2%にすぎない(図2)。「思い出すたびに背筋の寒くなるような取材」(あるカメラマンの証言)を、ほとんどのスタッフが経験していたのである。

さすがに、6月4日以降は、「安全」が強調されて危険な取材は減少しているが、それでも10人中4人までがなんらかの「危険」を感じとっている。

そして、実際に「危険だと思う事態に遭遇したことがある」と答えたスタッフの6割までが、取材を中止せずにそのまま続行していたことを考えると、そのようなカメラマンや記者たちの職業意識を踏まえたうえでの適確な指示が、危険をともなう取材では今後ますます重要になっていることを示唆している。

3分の1は睡眠5時間未満

大きな事件や災害が発生した場合、現場が24時間の取材体制をとることは珍しいことではないが、今回の雲仙噴火報道のように、取材が長期化することが予想される場合には、それにふさわしい陣容をできるだけ早期に確立することも、スタッフの安全を確保するうえで欠かせない問題になっている。

実際に現地入りしたスタッフのひとりは、「1週間75時間の残業といった余りにも長い勤務は解消すべきだ。心身ともに疲れると、いざというときの判断がにぶる」と訴えているが、アンケートの結果でも、1日の労働時間が平均で16時間を超えたとする者が23.2%にも達しており、連日12時間を超える勤務についていた者は、全体の64.7%にものぼっている(図3)。

その結果、現地入りしたスタッフの3分の1は、1日の平均睡眠時間が5時間を切ることになり(図4)、文字通り心身ともに疲れ果てて「少しでも待ち時間があると、前線本部で横になるスタッフが目についた」とあるスタッフは述べている。おそまつな医療体制の整備とあわせて、今後の重要な検討課題といえる。

火砕流への無知こそ大問題

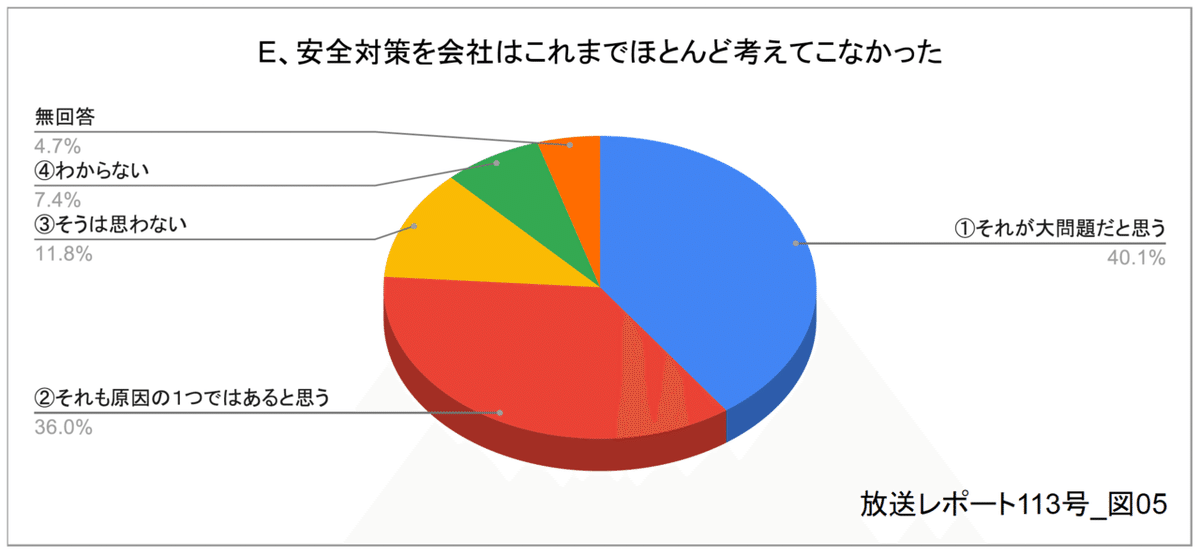

さて、6月3日の火砕流で20人もの報道関係者を失ったことの原因や背景については、放送や新聞、雑誌などでもさまざまな指摘がなされてきたが、そうした指摘を、実際に現地で取材したスタッフたちはどのように受けとめていたのだろうか。大惨事の原因や背景としてマスコミの内外で指摘されていた次の5つの代表的な意見を選んで、スタッフの声を聞いてみた(図5)。

A 、避難勧告の出ている地域に取材を命じたことに問題がある。

B 、「より迫力のある絵を」という要請に現場はあおられていた。

C 、火砕流の怖さがわからなかったので、危険な場所だという認識がなかった。

D 、危険だと思っても競争関係にある他社がそこで取材をつづけている以上、職業意識として引くわけにいかない。

E 、危険をともなう取材にたいする安全対策を、会社はこれまでほとんど考えてこなかった。

これらのなかで、みんなが最も問題だとしたのは、「火砕流の怖さがわからなかったので、危険な場所だという認識がなかった」という指摘だった。半数を超える54.8%のスタッフが「それが大問題だと思う」といい、「それも原因の1つではある」と答えた者もあわせると、実に全体の93.4%までが火砕流についてあまりにも無知であったことを悔やんでいる。

それだけに、危険をともなうこうした事故・災害報道にあたっては、経験だけに頼らずに、できるだけ多くのスタッフが事前に専門家の意見をキチンと聞く機会をもつことが、とりわけ重要だといえる。

会社の安全対策の不備を「大問題だ」とする声も4割を超えた。「映像第一、安全二の次」とする民放の経営姿勢は、「今回の取材でもし事故にあった場合、あなた及びあなたの家族に対してどのような補償があるか知っていましたか」という設問への回答にも端的に表われていて、「現地に行く前に説明を受けた」者はわずか2.9%にすぎず、66.9%のスタッフは「全く知らなかった」という。

このような状況を考えると、戦争取材はもちろんのこと、危険をともなう取材にあたっては、それに応じるか否かの選択権から、現地で取材を中止し、ときには機材を放置して撤退する決断に至るまで、幅広い裁量権が現場スタッフの側にあることを、事前に明確にしておく必要があるように思われる。

それでも「迫力のある絵」か

「より迫力のある絵を」という要請に現場があおられていた、という指摘についても、「それが大問題だ」とする者と「それも原因の1つではあると思う」者との合計は8割を超えた。

こうしたテレビの映像中心主義については、アンケートの最後で、台風シーズンになると風雨の強まる岸壁に人を立たせてレポートさせる手法が常識化しつつある例をあげて、その是非についても問うている。

全体としては、そのような危険をともなうレポートに慎重さを求める声が強いが、キイ局では「台風の臨場感を伝えるために必要な絵だ」とする意見が、「九州」の3倍、「その他」の地域の2倍を記録した。職種別ではデスクやディレクター、記者にそうした意見が多かったことを考えると、キイ局とローカル局の報道姿勢のギャップは、決して小さくはない(図6)。

本誌前号の座談会で、地元局のスタッフたちが強く主張した「災害報道は地元局のイニシアティブで」という原則は、この点からもネットワーク全体で真剣に検討する必要があるように思われる。

<関連記事>