ジェンダーの視点からみたメディア組織1(1995年3月)

放送レポート133号 1995年3月 (村松泰子 東京学芸大学教授)

社員・役職者・アルバイトの女性たち

はじめに

放送局・新聞社に働く女性が、男性に比べ非常に少ないことは、比較的知られているだろう。しかし、たとえばテレビの画面には、かなり女性が出てきている印象をもつ人も一般には多いにちがいない。女性も男性も含む多数の人々に共有される情報を提供している放送・新聞というメディアにおいて、実際のところ、女性がどの程度、どのような職種で、どのような立場で働いているのかを、詳細に調べ、その問題点を明らかにするための基礎作業を行った。放送局と新聞社の結果を対比しつつ、3回に分けて報告したい。

調査は、NHK、日本民間放送連盟加盟社184社、日本新聞協会加盟の新聞社・通信社計106社を対象に郵送法で行い、人事担当のセクションに記入を依頼した。回答を得られたのは、NHKおよび民放テレビのキー局すべてを含む112の放送局(衛星放送社を含む)と、全国紙5紙を含む71の新聞社・通信社である。ただし、放送局に関しては調査項目の1部しか回答を得られなかった社もある。

なお、NHKと民放テレビ・キー局、全国紙と一部の通信社については第1次調査として1993年6~8月に、残りの社と第1次調査で回答の得られなかった社については同年11~12月に第2次調査を実施した。第1次、2次で若干調査内容が違うので、データを欠く部分もあるが、今回は、まず社員全体の中での女性比率と、役職者と非管理職、嘱託・契約・アルバイトなどの職位・雇用形態別の女性の状況についてみてみたい。

放送局の女性社員は13%

図1に示したように、放送局の正規の全社員合計約35,000人のうち、女性は13.4%にとどまっている。新聞社の合計約55,000人中の8.0%よりは、多少多いものの、1割強という少数派にすぎないことは間違いない。視聴者・聴取者としては女性も男性も同じように、情報源としてあるいは娯楽として享受している放送というメディアは、圧倒的に男性依存体質の企業によって運営されている。

ただし、放送局の種類によってかなりの差があり、NHKは10%にも満たず、以下、キー局・準キー局が10%台、ローカル局が約20%、AM・短波単営局とFM局が25%前後、衛星放送社が30%台となっている。ラジオ・テレビ別に言えば女性比率はラジオ単営局が最も高く、次いでテレビ単営局となっている。ラジオ・テレビ兼営局が最も低いが、NHKを除いたラジオ・テレビ兼営局の女性比率を算出すると16.8%となり、テレビ単営局と大差はない。

設立年別にみると、NHKおよびすべてのキー局、またすべてのラジオ・テレビ兼営局が含まれる1966年以前に設立された伝統ある局が概して最も低い。NHKを除いても15.9%で、それ以後の設立局に比べ低い。以後をUHF局の開局期である67年から79年までと、FM局の開局期である80年以降に区切ってみたところ、それぞれの時期の設立局の女性比率は、66年以前の設立局の約2倍と多いが、この両時期ではあまり差がない。必ずしも新しければ新しい局ほど女性が進出しやすいとはいえないようである。

なお、67年から79年までの設立(回答)局26局のうち25局はテレビ単営局、80年以降設立(回答)局47局はラジオ単営27局、テレビ単営16局、衛星放送社4社である。実際、66年以前の設立局でも女性が30~40%の局もあるし、80年以降設立で女性が10%以下の局も6社にのぼっている(表1)。

また、民放のテレビ単営、テレビ・ラジオ兼営局については、テレビのネットワーク系列別のちがいもみたが、テレビ東京系が12%台、ANN系列が15%台で、その他の系列と独立テレビ局などはいずれも17~18%台であまり差がなかった。

放送局の種類別に社員数をみると、1万人以上のNHKで女性の比率が最も低いのをはじめ、社員規模の大きい局ほど女性比率が低くなっていることが分かる。規模が大きく、それだけ社会への影響力も大きい局ほど、女性の存在が社内で見えにくいのである。

キー局は1社平均の社員が約1,200人、準キー局は約550人であるが、合計10局すべてで女性比率は20%以下である。テレビ単営もしくはテレビ・ラジオ兼営のローカル局は1社平均の社員が200人以下で、中には女性が40%以上の局がテレビ単営の1社だけだがあり、大多数の局は女性が10%以上30%未満である。ただしローカル局でも10%未満の局もある。ラジオの単営局のうちAM・短波局は平均で約100人、FM局は30人以下と小規模だが、女性比率は20~40%程度の局が多い。

新聞社はわずか8%

新聞社の女性比率は全体の平均で8.0%と、放送局よりさらに低いことは前述のとおりである。表2に示したように、とくに全国紙とブロック紙では6%台と低く、回答7社すべてが10%以下である。県紙・地方紙はこれよりはやや多く、平均9.9%だが、ばらつきが大きい。約半数の社は女性が10%未満であるものの、40%以上の社もある。専門・英文紙と通信社は、それぞれ平均でかろうじて10%台である。

発行部数別にみると、100 万部以上の大新聞が最も低いが、それ以下でも10万部以上の社は平均がすべて10%以下で、10万部未満の小規模社(社員数平均は100人以下)のみが20%台となっている。先にみたばらつきの大きい県紙・地方紙のうち女性比率が30%以上と高いのは、すべて発行部数が10万部未満と小さい社である。

さらにセット紙・単独紙による違いをみると、朝・夕刊セットで発行している社は回答28社中23社で女性が10%未満、平均7.2%であるのに対し、朝刊単独紙10.3%、夕刊単独紙17.0%と順に多くなっている。勤務時間帯という点で、セット紙よりは単独紙、朝刊紙よりは夕刊紙で女性が働きやすいことが、この数字にあらわれているようだ。日本独特のセット紙というシステムが、女性の進出に不利な条件となっていることがわかる。

一段と狭い役職者への道

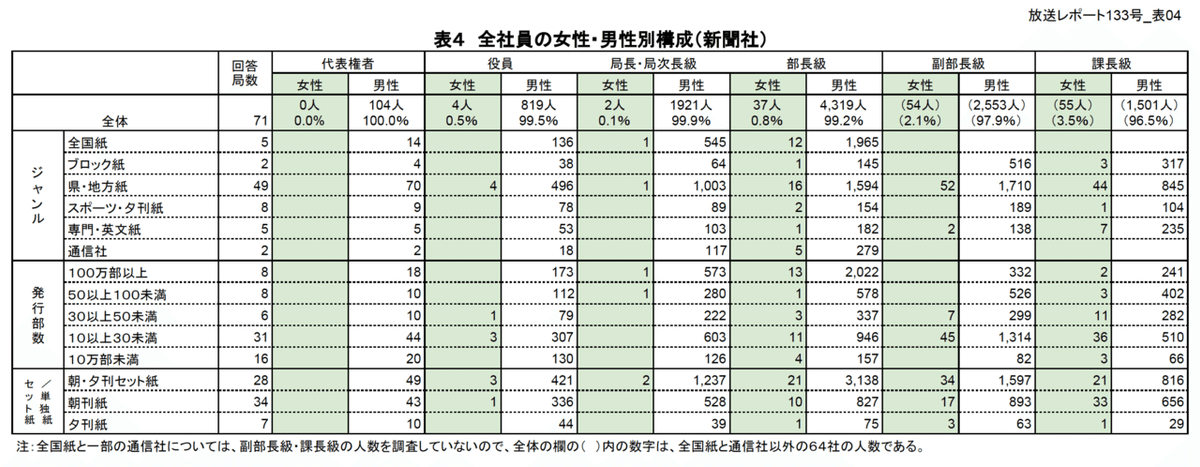

表3・表4に放送局・新聞社の代表権者・役員・管理職の男女別実数を示した。第1次調査では副部長級・課長級については尋ねていないので、これらの数字はローカル局・紙のみのものである。

代表権者には、放送・新聞とも女性は皆無である。役員は、放送ではFM局に11人いるが、全体では2,000人弱のうちの14人で1%以下、新聞社では県紙・地方紙のみに4人いるだけで、全体の800人強の0.5%にすぎない。

管理職に関しては、放送局・新聞社とも、局長・局次長級、部長級、副部長級、課長級の順に女性比率はわずかながら高くなっているが、新聞社よりは放送局のほうがいずれのランクとも若干高い数字となっている。

これらのポストは、当然、社員規模が大きい組織ほど数が多く、放送局では1局あたりの役職数はNHKが最も多く、以下、表に掲載した順に少なくなっている。しかし、部長級以上のポストに女性が占める比率は、準キー局が485人中の12人、2.5%で最も多い。そしてローカル局の副部長級と課長級については、FM単営局計29局で123のポストのうち15人が女性で、かろうじて10%を超えているのが最高である。新聞社の女性管理職は課長級でも平均3.5%と非常に少なく、県紙・地方紙の課長級で女性比率が4.9%、副部長級と合わせると3.6%となっているのが最も高い程度である。

このように、放送局・新聞社では下位のセクションも含めて、方針などの決定権をもつポストにいるのは圧倒的に男性である。セクションを超えた管理職の会議も男性だけで運営されているのが常態だと推測され、女性の意向が反映しにくい構造になっている。

回答のあった放送局で部長級以上の女性の役職を具体的にみると、ライン職では、報道部長、放送部長、ラジオ制作部長、アナウンス部長などが各1名だけいるほかには、広報・視聴者サービス・経理・営業・管理・庶務などのセクションの責任者がいる。専門職・待遇職などでは、部長級のプロデューサーが数人いるほか、秘書職や考査・資料・広報などとなっている。

新聞社の部長級以上の女性の役職は、学芸部長、文化部長、営業部長、資料室長、論説委員などのほかは、部長待遇の記者、経理・庶務・営業・広告などの担当者である。

分析の角度を変えて、全社員中の管理職(課長級以上)の割合を女性・男性別に示したのが、表5・表6である。これをみると男性社員は、放送局の場合、NHKで3割以上、民放では4割以上がなんらかの管理職ポストにおり、新聞社でも全国紙で2割以上、全国紙以外で3割近くが管理職である。これに対し、女性社員のうち管理職ポストにある人はきわめて少ない。放送局では、民放テレビ・キー局でかろうじて1割を超えているが、その他の民放とNHKでは6%前後、新聞社では全国紙で1%、それ以外で3%に過ぎない。

全体として、圧倒的に男性が多い職場で、管理職もほとんどが男性、数少ない女性はほとんど非管理職として働いているのが、マスコミ界を代表する放送局、新聞社の現状である。

なお、表5・表6の数字は、男女の管理職・非管理職の数を部門・職種別に尋ねたものへの回答の合計によっており、表3・表4の数値とは整理のしかたや数値が若干異なっていることをおことわりしておく。

嘱託・アルバイトは女性

表5に、嘱託・契約・アルバイトについてのデータを付記した。これはNHKや民放テレビ・キー局についても尋ねたのだが、人事担当セクションでは実態を把握しきれないとのことで、全般にわたる有効な回答は得られなかった。

その他の民放局では、全社員数を100とすると、その15%強にもあたる人数が、嘱託・契約・アルバイトなど、不安定な雇用形態で、メディアを支えている。しかも、こうした立場の人の数は、女性が男性の倍近くにのぼっており、男性の嘱託などは男性正規社員の1割以下であるのに対し、女性は正規社員総数の5割以上にあたる人数となっている。

なお、新聞社については、1992年の日本新聞協会の調べによれば、今回の回答社とは一致しないが、計81社で5,009人がアルバイトとして従事しており、そのうちの49.2%が女性である(『新聞労務資料』No.41)。表2でみた全社員中の女性の数と比べてみると、かなり大きい数であることがわかる。

アルバイトなどの人数については流動的なところもあり、上記の放送局・新聞社の数値も正確な全貌ではない可能性もある。しかし、それでもこれらの数字は、放送局や新聞社では女性の労働力を必要としていないのではなく、実際、利用もしているのだが、正規の社員としての活用に対比して、不安定な雇用形態による場合の多いことを示している。

反映しない女性の目と声

今回の報告では、放送局・新聞社に働く女性の状況をマクロにみてきた。人々に提供する情報を、なんらかの価値観に基づき取捨選択して提供するこれらのメディアの、日常的な仕事の場に女性の姿がどれだけあるかは、その商品であるメディア内容が生み出されてくる過程に女性の目や声がどれだけ反映するかに、直接・間接かかわってこよう。データは、日本の放送局・新聞社で、女性と男性がきわめてアンバランスな状態にあることを示していた。私たちの享受しているマスコミ情報は、いわば異常な人員構成による組織が生み出しているものなのである。

メディアの中で数少ない女性が、どのような職種で、とのような立場でいるのかについては、管理職やアルバイトなどの職種別の構成も含め、次号で紹介することにする。

なお、この調査は、今年(1995年)開催される国連の世界女性会議に向け、ユネスコが中心となって世界のマスメディアについて実施した一環として、「第4回国連世界女性会議・女性とメディア研究日本委員会」(代表・加藤春恵子)が行った。ECの調査をもとにした調査票は、メディアに働く人を、正規(パーマネント)でフルタイムの社員、正規でパートタイムの社員、契約・短期社員と区別しているなど、社会によりメディアへの就業形態自体が異なっていることがわかる。日本では、実情に合わせ修正した調査票を用いた。調査した30ヵ国中、日本の数値が放送・新聞とも最も低いことのみ記して、詳しい国際比較については次回以降で紹介したい。