【解説】Soraのブレンド機能を遷移・融合で解説:CM・PVのタイトル生成や創造的なアート動画生成に!

みなさん、こんにちは!

今回は、OpenAI Soraの「ブレンド機能」について、実践的な活用例を交えながら詳しく解説していきます。

ブレンド機能は、一見シンプルな機能に見えますが、使い方次第で驚くほど多彩な表現が可能になります。

今回は特に、「遷移(シフト)」による「タイトル画面の切り替え」と、「融合(フュージョン)」による「幻想的なアート表現」という、対照的な2つのオリジナル概念を中心にご紹介していきましょう。

【関連動画】

いいね・チャンネル登録、よろしくお願いします🍀

なぜブレンド機能が重要なのか

ブレンド機能の真価は、その多様な表現可能性にあります。例えば、CMやPVのタイトル画面を制作する場合、文字の視認性を保ちながらスムーズな切り替えを実現する必要があります。これには「遷移」という概念が最適です。

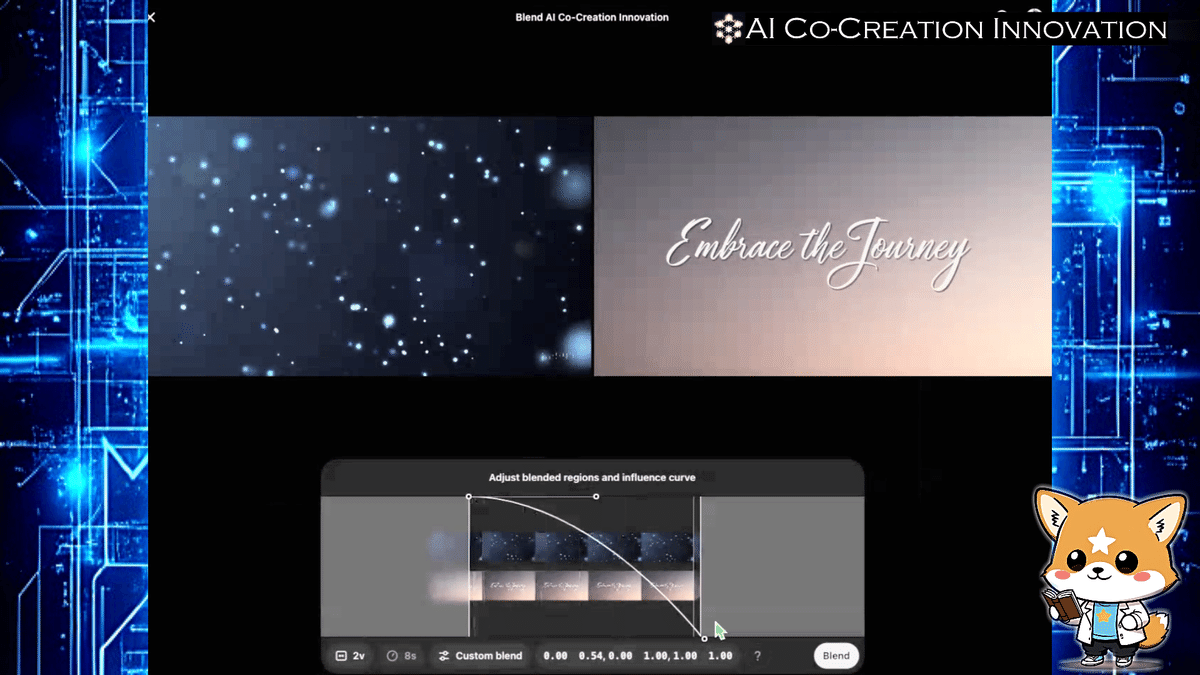

実際に「AI共創イノベーション」から「エンドレスジャーニー」へのタイトル切り替えでは、文字が崩れることなく、プロフェッショナルな仕上がりを実現できました。

Soraのブレンド機能を使ってPVのタイトル画面を生成✨

— ワンダー(Motohiko Sato)@AI共創イノベーション (@wish_society) January 6, 2025

⬇️やり方をYoutubeにアップしました🎥https://t.co/TRHayblDvI#sora#Sora使い方#SoraAI#OpenAISora#SoraART pic.twitter.com/nqp6zpFj6Y

一方で、より芸術的な表現を目指す場合は「融合」が力を発揮します。白い鹿が佇む幻想的な風景と、神秘的な宇宙的背景を組み合わせるような場合、予想もしなかった魅力的な表現が生まれることがあります。クリスタルや滝の要素が思いがけない形で融合し、新しい視覚体験を創出することができるんです。

【融合前】

【融合後】

遷移と融合:なぜ新しい概念が必要なのか

Soraのブレンド機能には、トランジション・ミックス・サンプルという3つの機能が用意されていますが、これらは必ずしも理想的な映像制作を実現できるわけではありません。例えば、タイトル文字を含む画面の切り替えでは、わずかなブレンドでも文字の崩れが生じてしまうことがあります。

Soraのブレンド機能には、以下のような種類があります:

トランジション: 異なるシーンや要素を滑らかに切り替えるための効果を提供します。これにより、視覚的に魅力的な映像を作成することができます。

ミックス: 2つの異なる動画を組み合わせて、新しい映像を生成します。これにより、異なるスタイルやテーマを融合させた作品を作成することが可能です。

サンプル: 既存の動画から特定の要素を抽出し、それを新しい映像に組み込むことができます。これにより、過去の作品を再利用しつつ新しいコンテンツを生み出すことができます。

カスタム: ユーザーが独自の設定を行い、特定の要素やスタイルを反映させた映像を生成することができます。これにより、より個性的な作品を作成することが可能です。

このように、Soraのブレンド機能は、クリエイターが自由にアイデアを表現できる強力なツールとなっています。特に、異なるメディアを組み合わせることで、視覚的に豊かなストーリーテリングが実現できます。

そこで登場したのがカスタム機能による「遷移」と「融合」という、AI共創における新しいブレンド概念です。これらは、Soraの既存機能の限界を克服し、より効果的な映像表現を実現するための方法論といえます。

遷移(Transition)の本質

遷移とは、元の映像を一切崩すことなく、画面がシフトしていく表現方法です。特にタイトルやロゴなど、形状の保持が重要な要素を扱う際に効果を発揮します。ブレンド度を最小限に抑えることで、映像の純粋な切り替えを実現します。

例えば、「AI共創イノベーション」というタイトルから次の画面に移行する場合、文字の形状を完全に保持したまま、スムーズな画面転換が可能になります。

融合(Fusion)の可能性

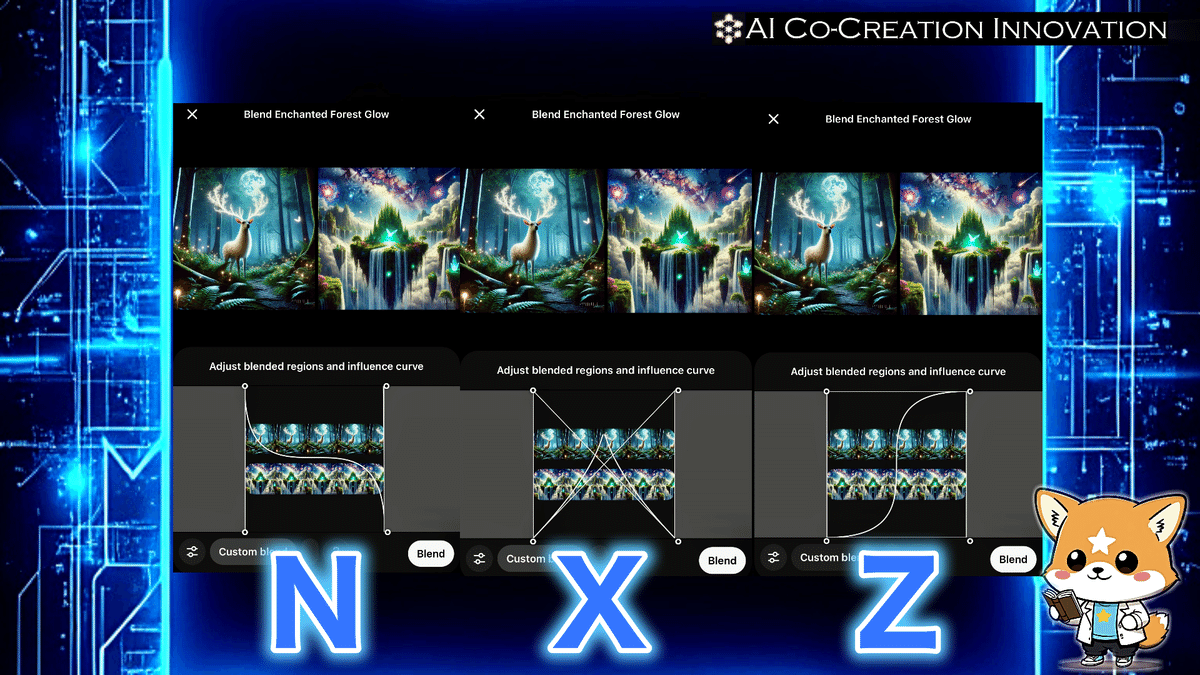

対照的に、融合はブレンド度を最大限に高め、2つの映像を完全に混ぜ合わせる手法です。最初からブレンド度をMAXに設定し、そこから必要に応じて調整していくのが特徴です。

これにより、白い鹿と幻想的な風景を組み合わせるような創造的な表現において、予想外の効果や新しい視覚表現を生み出すことができます。

※融合の基本型「N・X・Z」についての詳細は関連動画をご覧ください

両極的アプローチの意義

この2つの概念は、「まったくブレンドしない」と「MAXでブレンドする」という、相反する両極のアプローチを示しています。中途半端なブレンドを避け、明確な意図を持って映像を制作することで、より質の高い表現が可能になります。

このような明確な概念定義により、用途に応じた適切な手法の選択が容易になり、より効果的な映像制作が実現できるのです。

ブレンドエディターの実践的な活用法

エディターの操作は、一見複雑に見えるかもしれません。しかし、基本的な原理を理解すれば、誰でも効果的に活用することができます。重要なのは、目的に応じた適切なアプローチの選択です。

タイトル画面の切り替えでは、遷移機能を使用します。このとき、エディター上で左上から右下への直線的な配置を基本としつつ、上部のハンドルを上方に調整することで、文字の視認性を保つことができます。文字が崩れやすい場合は、ハンドルの位置をわずかに変えるだけでも、大きな改善が見られることがあります。

創造的なアート表現を目指す場合は、融合機能でより実験的なアプローチが可能です。N字やZ字形状の曲線を試したり、ブレンド強度を変えたりすることで、予想外の効果を探ることができます。白い鹿と幻想的な風景を融合する際は、クリスタルや滝の要素がどのように混ざり合うか、実験を重ねることで理想的な表現に近づけていけます。

具体的な制作のポイント

タイトル切り替えの場合:

エディターでの基本配置を意識

文字の視認性を重視したハンドル調整

切り替えタイミングの微調整

アート表現の場合:

NXZ型の最大ブレンドを利用

予想外の効果の積極的な活用

素材の特徴を活かした組み合わせ

効果的な表現のために

実際の制作では、試行錯誤が重要になってきます。特にアート表現の場合、最初から完璧を求めるのではなく、様々なパターンを試してみることをおすすめします。時には予想外の効果が、作品の魅力を大きく高めることもあります。

また、タイトル切り替えでは、最初は少し長めの時間設定で作り、そこから徐々に調整していく方法が効果的です。視認性とスムーズさのバランスを取りながら、理想的な切り替えを実現していきましょう。

まとめ:可能性は無限大

ブレンド機能は、使い方次第で無限の可能性を秘めています。タイトル表示のような実用的な用途から、アート表現のような創造的な活用まで、幅広い表現が可能です。大切なのは、失敗を恐れずに様々な試みにチャレンジすること。そこから新しい表現の可能性が見えてくるはずです。

今回ご紹介した例は、ブレンド機能の可能性のほんの一部に過ぎません。ぜひ、この記事を参考に、あなたならではの表現にチャレンジしてみてください。きっと素晴らしい発見があるはずです!

次回は、さらに詳しい応用テクニックについてご紹介する予定です。

それでは、また!

【プロフィール】

ワンダー・佐藤源彦(さとう もとひこ)

医療系の研究所、心理学の研究所の勤務を経て独立し、AI・心身に関する研究をしている。

主著『東洋医学と潜在運動系』、2年間専門誌に連載、など執筆業を行いつつAI共創ライティングを開発中。

心理学・カウンセリング・コーチングをAIに技術転用し、AI共創学を開発している。