AIのコンテンツ評価法:ランキングプロンプトの完全ガイド

みなさん、こんにちは!

今回は、AIを使って質の高いランキングを作る

「ランキングプロンプト」

について、詳しく解説していきたいと思います。

従来の「いいね数」や「再生回数」だけに頼らない、AIならではの新しい評価方法の可能性を探っていきましょう。

【関連動画】

いいね・チャンネル登録、よろしくお願いします🍀

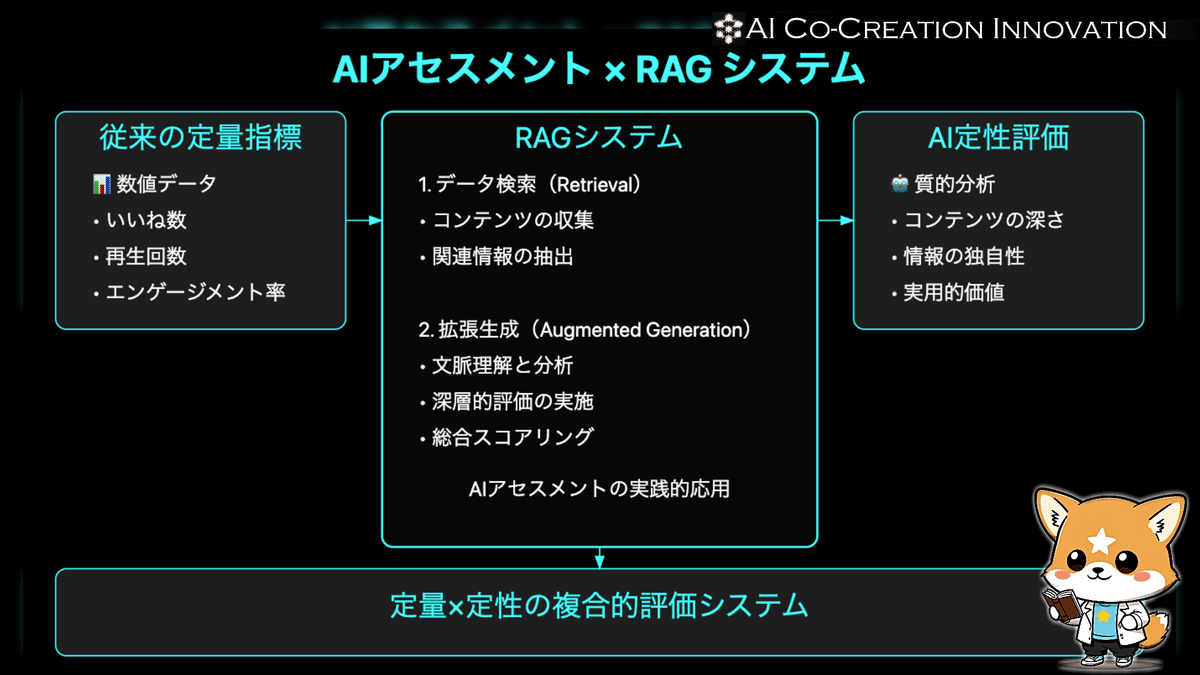

AIによる質的評価の新時代:ランキングプロンプトとは

ランキングプロンプトは、AIアセスメント(AI評価)手法の一つとして私は位置付けています。これにRAGを加えることで、単なる数値データを超えた、内容の質的評価を可能にする可能性が生まれます。AIの持つ高度な分析能力を活かし、コンテンツの本質的な価値を多角的に評価できるのです。

特に興味深いのは、AIが最新のコンテンツを優先的に評価する傾向があるという点です。これは一見、バイアスのように思えるかもしれません。しかし、実はこの特性を逆手に取ることができます。つまり、過去のコンテンツが上位にランクインした場合、それはAIが特別に高い価値を見出したということの証明になるのです。

検索型AIとの相乗効果:実践的な活用法

各AIの個性を活かす

現在、主要な検索型AIにはPerplexity、Felo、SearchGPTなどがありますが、それぞれに特徴があります。Perplexityは最も一般的で使いやすく、Feloは特に深い検索が可能です。SearchGPTは柔軟な検索オプションが強みです。

特にFeloは「ディープサーチ(旧・深度検索)」と呼ばれる広範な検索能力を持ち、より包括的な評価を可能にします。例えば、あるトピックについて複数の視点からの評価や、時系列での変化の分析なども可能です。

評価パラメーターの設計

効果的な評価を行うために、以下のような評価基準を設定します:

1.独自性:新しい視点や手法の提示

既存の概念の革新的な組み合わせ

新しいアプローチの提案

オリジナリティの度合い

2.実用性:実践での有用性

具体的な問題解決能力

実装のしやすさ

費用対効果

3.創造性:アイデアの斬新さ

従来の枠組みを超えた発想

新しい可能性の提示

異分野との融合

4.読者への影響力

実際の行動変容への寄与

知識やスキルの向上度

長期的な効果

5.内容の分かりやすさ

説明の明確さ

構造の論理性

例示の適切さ

プロンプトの作り方:実践的なテクニック

ランキングプロンプトを作成する際は、以下の要素を意識して構成します:

検索対象の明確な指定

目的(ベスト10など)の設定

評価基準の詳細な説明

希望する出力形式の指定

特に重要なのは、評価基準の設定です。単なる「良い/悪い」という二元的な評価ではなく、複数の観点から多角的に評価できるよう工夫します。

※更に詳細なプロンプトは動画をご覧ください。

活用の幅を広げる:様々な応用例

1. コンテンツ評価

年間のベストコンテンツ選出では、従来の定量的指標だけでなく、内容の質的評価も含めた総合的な判断が可能になります。これにより、真に価値のある、しかし見落とされがちだったコンテンツを発掘することができます。

2. 活動の総括

一年間の活動を振り返る際、AIの客観的な視点による評価は新たな気づきをもたらします。特に、自分では気づかなかった強みや、改善すべき点の発見に役立ちます。

3. トレンド分析と未来予測

過去のコンテンツの評価パターンを分析することで、将来のトレンドや必要とされる内容を予測することも可能です。これは、コンテンツ戦略の立案に大きく貢献します。

まとめ:新しい評価の地平を開く

ランキングプロンプトは、AIの高度な分析能力を活かした次世代の評価ツールです。定量的な指標だけでは見えてこない「真の価値」を発見し、より質の高いコンテンツ作りを支援します。

この手法は、コンテンツ評価の新しい可能性を切り開くものと言えるでしょう。みなさんも、ぜひ自分の分野でランキングプロンプトを試してみてください。きっと新しい発見があるはずです!

それでは、また!

【プロフィール】

ワンダー・佐藤源彦(さとう もとひこ)

医療系の研究所、心理学の研究所の勤務を経て独立し、AI・心身に関する研究をしている。

主著『東洋医学と潜在運動系』、2年間専門誌に連載、など執筆業を行いつつAI共創ライティングを開発中。

心理学・カウンセリング・コーチングをAIに技術転用し、AI共創学を開発している。