【クリティカル・シンキング/議論】④ 失敗学の生みだした「創造学」を理解する

こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!

マガジン『能ある鳩はMBA② ビジネススキルで豆鉄砲』での、

ビジネススキルにまつわる情報の紹介です。

前回の記事はこちらです。↓↓↓

今回の記事では、「失敗学」で有名な畑村先生の提唱する、

「思考展開図」という発想法についてご紹介します。

また、「思考展開図」が科学的思考とどう関係しているかも見ていきます。

1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!

なお、全て無料で読めますが、

「良い記事だったなあ」

と思っていただけるようでしたら、記事代をいただけると励みになります!

巷に溢れる「失敗学」

さて、「失敗体験をいかにして成功につなげるか」を研究する学問に、

「失敗学」というものがあります。

「○○の失敗学」を名乗るタイトル本は巷に溢れているので、

「失敗学」という名称はみなさんもお聞きになったことがあるかもしれません。

「失敗学」は、工学者である畑村洋太郎さんが提唱した学問で、

元のルーツは工学にあります。

「安全にまつわる領域において、いかにして失敗から学ぶか」

というところに端を発している学問が失敗学ですが、

学問の流れなど関係なしに「失敗学」を名乗るビジネス本を見ると、

便乗商法感がぷんぷんしてきて「なんだかなあ」と思う鳩です。

もっとも、

「地上には常に、多数のアイデア波が、宇宙線のように降り注いでいる」

というので、

偶然「失敗学」という名前を名乗ったとしても、

これは「盗作」でもなければ「パクリ」でもない。

と主張する人はいるかもしれません。

「失敗学」が提唱する「創造的設計」

さて、そんな失敗学の本家の権威である畑村先生は、

著書『創造学のすすめ』の中で、こんなことを語っています。

そんな私が今回、『創造学のすすめ』という本を出すことになりました。

本の表紙を見ながら

「なぜ失敗の専門家が創造学なんだろう?」

と疑問に思われた方もいるかもしれません。

しかし、私自身は、ここに至って「ようやく本題に入ることができた」という気持ちでいます。

「失敗から学んで、新しい価値を生み出す」

という失敗学の目的に照らすと、

「いかにして新しい価値を生み出すか」

というプロセスもまた、畑中先生は大切にされているのですね。

というわけで、さっそく畑村先生の著書、『図解 使える失敗学大全』を手に取ってみますと……。

むむむ……?

えらくビジネススクールを煽りにかかっている帯が巻かれていました。

どうやら私は、失敗学より100倍使えない学問の修士号をとっていたようです。

ほーん……

本当に100倍使えるのか、見せてもらおうじゃねえか!

まあ、この帯の煽り文を書いたのが畑村先生ではなく、

本を売りたい出版社の方々かもしれませんが……。

是非はともかく、内容に入っていきましょう。

「創造的設計」の流れ ①アイデアの種を並べる

さて、「創造的設計」の具体的な流れは、ざっと次の通りです。

①アイデアの種を思考平面へ投影

②アイデアの種に脈絡をつけて仮説立証

③仮想演習でアイデアをブラッシュアップ

④思考展開図で整理

まず、「①アイデアの種を思考平面へ投影」から見ていきましょう。

ここでは、何の脈絡もない「アイデアの種」を洗い出し、

それを思考平面図に並べていきます。

「アイデアの種」は、「知識」「経験」などから生まれてきます。

そして、「失敗からくる経験」から「アイデアの種」が生まれることもある、というわけですね。

畑村洋太郎(2020)『図解 使える失敗学大全』(KADOKAWA)より

「創造的設計」の流れ ②種をつなげる仮説立証

次は、思考平面図に並べた「アイデアの種」をつなげるフェイズです。

畑村洋太郎(2020)『図解 使える失敗学大全』(KADOKAWA)より

「アイデアの種同士をつなげては検証し、つなげては検証し……」

を繰り返しながら、よりよいアイデアを目指していく工程は、

『図解 使える失敗学大全』で次のように説明されています。

こうした試行錯誤の作業を失敗学では「仮説立証」と呼んでいるが、

「創造には失敗がつきもの」といわれるように、

失敗が繰り返されるのは当然のことと考えるべきであり、

それを繰り返しているうちに、

多少の抜けや矛盾、無駄はあるものの、

なんとか所期の目標に到達できるはずだ。

余談ですが、

「失敗という経験を繰り返してこそ、新しい知が生まれる」

という発想は、

いかにして、個人と組織の中で暗黙知と形式知の循環が生まれるか、

と、知識の重要性を説いた、

野中郁次郎さんの「SECIモデル」に通ずると鳩は感じます。

「創造的設計」の流れ ③仮想演習

さて、アイデアの種を結びつけ脈絡を持たせる作業に欠かせないのが、

「仮想演習」です。

再び、『図解 使える失敗学大全』を見てみましょう。

これは想定される様々な状態を考察しつつシミュレーションを行い、

アイデアの種をつなげて生みだしたものが本当にそれでいいのか何度も検討し直す作業である。

商品企画を例にとれば、

とりあえず脈絡がついた時点で、

どんな値段だったら売れるのか、

デザインはそれでいいのか、

もし売れなかったらどう変えるのか、

周囲の状況が変わったらどう対応するのかなど、

様々な問題を想定しながら、

無理、無駄を排するブラッシュアップを行っていくのである。

ここで大切なのが、想定される失敗といかに真正面から向き合うかである。

人はどうしても自分が苦労してつくりあげたものに対し、

よい面だけを見ようとするものだ。

そしてともすれば、マイナスの過程を過小評価してしまうのだ。

だが、そこに落とし穴がある。

全体判断が甘くなり、実際に実行したときに「しまった!」となることが多いのだ。

畑村洋太郎(2020)『図解 使える失敗学大全』(KADOKAWA)より

ここでも、「失敗」をレバレッジに、創造へ近づくとする姿勢が見られますね。

発想のヒント:上位概念、水平法

さて、発想をしていく上で、畑村先生は、

「①上位概念」「②水平法」

という2つのコンセプトを説いています。

「①上位概念」とは、

目の前の事象から、重要な要素を抽出し、

「上位概念でくくると何か」と抽象的に考える手法です。

畑村洋太郎(2020)『図解 使える失敗学大全』(KADOKAWA)より

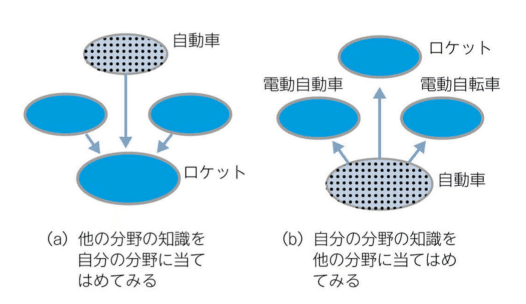

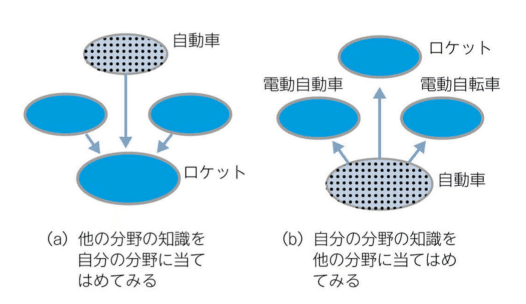

また、「②水平法」とは、

他分野の知識を使って、目の前の自分の分野の問題を解決したり、

逆に自分の分野の知識を他分野に当てはめたりする手法です。

畑村洋太郎(2020)『図解 使える失敗学大全』(KADOKAWA)より

「創造的設計」の流れ ④思考展開図

さて、こうして創造的設計を進めていくにあたり、

頭の中はぐるぐると行きつ戻りつをしながらも、

思考展開は次の①⇒⑥のプロセスを辿ると畑村先生は説いています。

①要求機能 ≒ 企画テーマ

②機能構成 ≒ 課題の概要

③機能要素 ≒ 課題の要素

④機構要素 ≒ 課題に対応する具体的な解決策

⑤構造要素 ≒ 解決策の具体案

⑥全体構造 ≒ 全体計画

畑村洋太郎(2020)『図解 使える失敗学大全』(KADOKAWA)より

この6つのプロセスを1枚に展開した図が「思考展開図」です。

畑村洋太郎(2020)『図解 使える失敗学大全』(KADOKAWA)より

先ほどから紹介してきた、

①アイデアの種を思考平面へ投影

②アイデアの種に脈絡をつけて仮説立証

③仮想演習でアイデアをブラッシュアップ

といった手段を繰り返しながら、

出てきた発想が思考展開図の中でさらに関係しあって、

最終的な「全体計画」へと辿り着く、というわけですね。

この思考展開図までいたる、一連の「創造的設計」。

みなさんも、何かを発想したいときにご活用してはいかがでしょうか。

「非演繹的推論」と「水平法」

さて、ここからは、

過去の記事で紹介してきた「科学的思考」と、

「創造的設計」とで、

鳩が似通っていると感じるポイントを見ていこうと思います。

まずは、「非演繹的推論」との関係性についてです。

「非演繹的推論」とはその名のとおり、演繹法以外の科学的思考法のことでした。

さて、この「非演繹的推論」の1つに「類比(アナロジー)」というものがあります。

ある共通点を持つ2つは、別の共通点も持っているのでは

という考えのことですね。

「『自動車』と『ロケット』はよく似ている」ならば、

「自動車で成り立つ理論が、ロケットにも当てはまるのではないか」

と考えるのが、「類比(アナロジー)」です。

……これ、先ほど見てきた「水平法」とよく似た考え方に思えませんか?

つまり、「創造的設計」において、

アイデアの種を見つけたり、

つなげたり、

ブラッシュアップしたりするときに、

「科学的思考法」が役に立つ、と言えるのではないかと思うのです!

「思考展開図」で見つける「隠れた前提」

「根拠」→だから「結論」→なぜなら「論拠」

という、「論証の形式」を紹介しました。

この「根拠」と「結論」が論理的につながっているかどうかは、

論が成り立っているかどうかの重要なポイントです。

「雲が分厚くて雨が降りそうだから(根拠)、傘をとった(結論)」だと、

根拠→結論はすんなりつながっているように見えます。

一方、

「ツバメが低く飛んでいたから(根拠)、傘をとった(結論)」だと、

「根拠→結論」のつながりがよくわからないと感じる人もいるでしょう。

これは、「根拠→結論」の間に、

この論理を支える「隠れた前提」が入り込んでいるからです。

ちなみに、「ツバメが低く飛ぶと雨」の「論拠」は、

「羽虫は、湿度が高くなると羽が重くて高く飛べなくなるので、

羽虫を食べるツバメも低く飛ぶ」

というものだそうです。

さて、この「隠れた前提」=「論拠」がなかなか見えにくいときには、

どうやってこれを見つけ出せばいいか……。

そして、失敗学における「思考展開図」こそが、

この「隠れた前提」=「論拠」を発見するためのヒントになるのでは、

と鳩は考えるのです。

「課題が○○だから、打ち手は▲▲にする」

と説明をするとき、この課題と解決策の打ち手の関係性がいまひとつだと、

「本当にそんな打ち手で、課題が解決するの?」

と突っ込まれてしまいます。

しかし、思考展開図を使えば、

「課題(≒根拠)」と、

「解決策(≒結論)」の、

「間をつなぐ要素(≒論拠)」を確認していくことができます。

課題に対して、一足飛びに飛びついた打ち手がしっくりこない場合は、

この思考展開図で自分の思考を辿ってみるのも一案ではないでしょうか。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り借りましょう。

【「創造的設計」の流れ ①アイデアの種を並べる】

・アイデアの種を思考平面へ投影

・アイデアの種は「知識」「経験」「失敗からくる経験」など

【「創造的設計」の流れ ②種をつなげる仮説立証】

・思考平面図に並べた「アイデアの種」をつなげる

・試行錯誤の作業による「仮説立証」が必要

⇒「創造には失敗がつきもの」

【「創造的設計」の流れ ③仮想演習】

・想定される様々な状態を考察しつつシミュレーションを行い、

アイデアの種をつなげて生みだしたものが本当にそれでいいのか何度も検討し直す作業

・想定される失敗といかに真正面から向き合うかが大切

【発想のヒント:上位概念、水平法】

①上位概念

目の前の事象から、重要な要素を抽出し、

「上位概念でくくると何か」と抽象的に考える手法

②水平法

他分野の知識を使って、目の前の自分の分野の問題を解決したり、

逆に自分の分野の知識を他分野に当てはめたりする手法

【「創造的設計」の流れ ④思考展開図】

①~⑥のプロセスを思考展開図に落とし込む

①要求機能 ≒ 企画テーマ

②機能構成 ≒ 課題の概要

③機能要素 ≒ 課題の要素

④機構要素 ≒ 課題に対応する具体的な解決策

⑤構造要素 ≒ 解決策の具体案

⑥全体構造 ≒ 全体計画

【「非演繹的推論」と「水平法」】

「類比(アナロジー)」と「水平法」とが似ているように、

科学的思考法の「非演繹的推論」が、創造的設計に役立つこともあるのでは?いうものがあります。

【「思考展開図」で見つける「隠れた前提」】

思考展開図を使えば、

「課題(≒根拠)」と、

「解決策(≒結論)」の、

「間をつなぐ要素(≒論拠)」を確認していくことができる

以上、「失敗学」の「創造的設計」を紹介するとともに、

「科学的思考法」との関係性も見てまいりました。

次回の記事では、「科学的思考法」「クリティカル・シンキング」「論証」に関する最後の記事です。

ここまで紹介してきた種々の概念と、

『イシューからはじめよ』

『ストーリーとしての競争戦略』

といった名著との関係性について見ていきます。

お楽しみに。

to be continued...

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?