超簡単!麻雀の遊び方と楽しみ方#06(聴牌と流局について)

今回は、麻雀における聴牌と流局について説明します!!実は、聴牌も流局も以前までの記事で言い換えて言ってはいるのですが、実際にこの言い方を用いた方が便利で覚えやすくなるので、言い回しの例なども踏まえながら説明したいと思います!この際に、前回までの記事での知識をおさらいしながら説明するので、まだ前回までの記事を理解していないという方も気軽のこの記事を読むことができると思います!まずは、聴牌(テンパイ)について説明します!!

聴牌(テンパイ)とは?

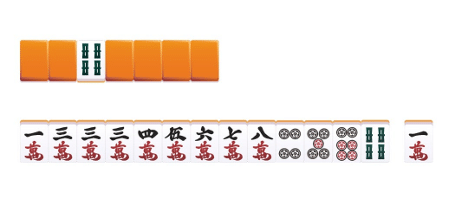

後一つの牌で上がりの形が作れる状態を表した言葉です!!つまり、上がりの形に一番近い状態のことです!実は、聴牌(テンパイ)しているかどうかというのは次に説明する流局においても非常に重要であり、聴牌しているかどうかだけで勝敗が決まることもあります!!また、役の条件を分かりやすく言うことができます。例えば、前回の#05において平和の説明を「上がった時の3つの牌の組が全て順子であり、上がりの形のための後一つの牌が2種類である状態で2つの同じ牌の組が字牌ではない時に付く役」と説明していましたが、聴牌(テンパイ)という言葉を用いることにより、「全て順子による字牌を含まない上がりの形であり、聴牌時に2つ以上の数牌を上がりの形に必要とする場合に上がった時に付く役」と言い換えることができます!このように、上がりの形に何の牌が必要であるのかということも麻雀において重要となるので、この際に聴牌(テンパイ)という言葉を用いることで簡単に理解することができます!!

流局(リュウキョク)とは?

麻雀の流れを一時中断して再開することを流局(リュウキョク)と言います。麻雀において山牌から取ることのできる牌がなくなった時も流局となりますが、他の場合も流局となることがあります!今回は、それぞれの流局の例について紹介していきます!

山牌から取れる牌がなくなった場合

この場合に、一度流れを中断して、聴牌をしている人に聴牌していない人から得点が与えられます。このイメージとして聴牌をしている人で3000点を山分けするイメージです!例えば、3人が聴牌をしていて1人が聴牌をしていない場合、聴牌をしていない1人が3000点を支払い、聴牌をしていた3人が1000点ずつ得るということになります!つまり、山牌から取る牌がなくなった時に聴牌をしていた方が有利です!さらに、聴牌しているかどうかで親が移動するかどうかも変わります!具体的には、親が聴牌をしていた場合には親を継続できて、親が聴牌をしていなかった時には親を右隣りの人に渡して麻雀の流れを再開します!つまり、親は聴牌していた方が流局時に、再び親となれるので更に有利になります!この場合の流局は、このように得点移動が発生します!

また、以下の場合は得点移動が発生せずに麻雀の流れを中断・再開します!

4人がリーチした場合(4人麻雀のみ)

これは、一回の麻雀の流れにおいて4人がリーチした場合を指します。この場合、4人目がリーチした瞬間、流局となり流れを中断します。この際に、親の移動は起こりません。つまり、もう一回最初から麻雀の流れをやり直すということになります。なお、このルールは4人麻雀にのみ適用されるので、3人麻雀では3人がリーチしても流局にはならず、流れは継続するので注意してください!!

プレイヤーが山牌から最初に牌を取った時に(親であれば最初の手牌で)、手元に一、九の数牌と字牌が合計9種類以上あってプレイヤーが「九種九牌(きゅうしゅきゅうはい)」と宣言した場合

親は最初の手牌(最初に牌を捨てる前の手牌)、親以外のプレイヤーは最初に牌を取った後の手牌に一、九の数牌と字牌が合計9種類以上あった場合に、プレイヤーは「九種九牌(きゅうしゅきゅうはい)」と宣言することができます。「九種九牌(きゅうしゅきゅうはい)」と宣言した時、一度その麻雀の流れを中断し、新しく流れを再開することができます!この際に、親の移動は起こりません。これを流局にする理由として、一と九の数牌や字牌は刻子や順子が比較的作りにくく、上がりの形を作るのが難しいと考えられるからです!しかし、役満の国士無双(こくしむそう)の形には近いので、あえて九種九牌(きゅうしゅきゅうはい)せずに国士無双を狙うのもアリです!!自分は基本一、九の数牌と字牌が合計9~10種類だと九種九牌と宣言し、11種類以上だと役満の国士無双(こくしむそう)を狙うようにしています!!覚え方は「2~8以外の9種類で九種九牌!」です!!

2人以上で合わせて4回カンをした場合

2人以上で合計4回カンをすると、4回目のカンをした瞬間に流局になり、流れを中断して新しく流れを再開します。この時にも親の移動は起こりません。ポイントは2人以上という点で、1人が4回カンをした時、流れは中断せずに他の人は5回目のカンができなくなります。更に、4回カンをした人が上がりの形を作って上がると、役満の「四槓子(スーカンツ)」になります。つまり、2人目がカンをした瞬間、「三槓子(サンカンツ)」、「四槓子(スーカンツ)」の可能性はなくなります。話が逸れましたが、この流局はプレイヤー2人以上でカンを合計4回行い、4回目のカンが起こった場合に発生するものとなっています!

最初に捨てる風牌(東、南、西、北)の中の1種類が全員一緒の場合

全てのプレイヤーが最初に捨てる牌が同じ風牌(東、南、西、北のいずれか)であれば、4人目がその風牌を出した瞬間、流局となり流れを中断し、新しい流れを再開します。この際に、親の移動は起こりません。例として、親が南を捨てて他のプレイヤーも南を捨てた時に、親から見て左にいる人が南を捨てた瞬間に、流局が起こります!つまり、同じ方角の牌を全員が最初に捨てた時に、流局が起こると思っていただければ大丈夫です!!

以上が流局に関する説明となります!

今回の記事では聴牌と流局について説明しました!これらの言葉は、麻雀の流れや点数に関わる重要なものなので、やっていくうちに慣れていきましょう!!

今回も読んでいただきありがとうございました!!

*画像リンクは以下の通りです*

https://stat.ameba.jp/user_images/20210608/22/jankikoji/16/f4/j/o1080047414954522731.jpg

いいなと思ったら応援しよう!