mirrativ赤川さんのYCベースの事業開発noteを読んで

読んだのはこのnoteです。国内でここまで愚直にYCのノウハウに従っているC向けスタートアップはmirrativさんくらいではなかろうか。

率直に「自分もめんどくさいことはやっていなぁ」と思った。むしろ「めんどくさい」「なぜか手が止まる」ことは自身が必要性や納得感を感じていなくて、やっても無意味な行動になる兆しのように感じていた。

なのでドキッとしたのだけども、ユーザーさんに気持ちの良い報告ができて、その後も気持ち良いフィードバックを貰えるようにプロダクトをアップデートすることや、TwitterDMで新たなエヴァンジェリストを見つけること(20通送って1通帰って来たら良い方で、エヴァンジェリストは100通に1人かもしれない)などをやらないといけないんじゃないの?と受け取りました。

noteで引用されているYCのノウハウ

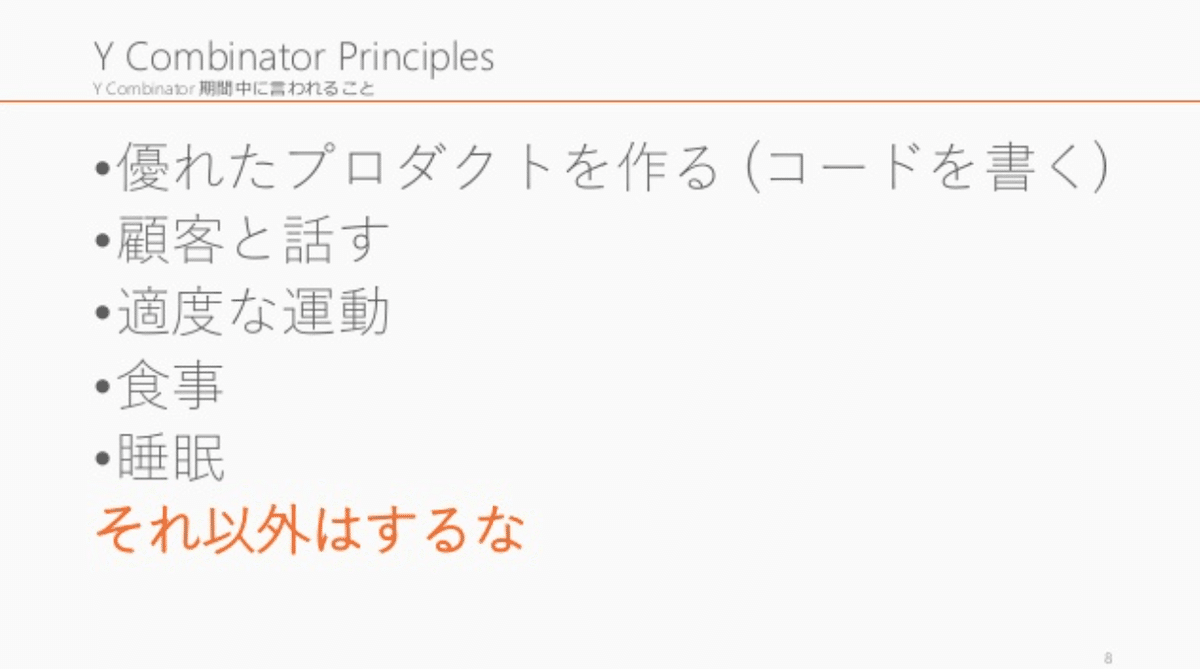

YC とは言わずもがな Y Combinator のことだが、このノウハウを東京大学のアクセラレーターFoundXの馬田さんが翻訳してスライドにしてくれている。

このYCの教えのスライドは他のスライドやYC創設者である Pual Graham のブログ、YCの書籍などで何度も見ているが、改めて見返して忘れていたなということがあったのでメモっておく。

新規ユーザーはデートのように

新規で入ってくるユーザーには「わぁ、これは素敵で便利そうなプロダクトだ」と思ってもらえるよう魅力的でなければならない。それは機能だけでなくデザインやUIも含まれるはず。

この「当たり前品質」を満たしたうえで「魅力的品質」を提供するというのは、狩野モデルという有名な考え方のことだ。

現状のプロダクトの品質は、正直新しいユーザーさんに魅力的と思ってもらえるほどのデザインやUI、機能を提供できていない‥。今サービスロゴを知り合いのデザイナーさんに業務委託で発注しているけど、納品予定は1週間後。

当然、それまで暇だなーなんて言っている余裕は微塵もないのだが、少し街の状態になって次の一手が打てていないのも確かです‥。

スケールしないことをしよう

昨日、先輩にこれをする目的を問われてうまく返せなかったので復習。例えば自動化する予定のところを手動でやるのは、顧客が解決したい課題の解決や価値提供のプロセスに習熟するためである。これはカスタマージャーニーとか、ジョブ理論におけるジョブのプロセスと言っても同じ意味になるはずだ。

現在のソクシルを作る前にチャットサーチという検索代行サービスをやっていた。これが弊社にとって"スケールしないこと"であるはずだったのだが、500円/回でやっていたことと基本は即対応しなければならないので、一人でやっている身としては首が回らなくなるとして一時停止していた。

だが上記スライドで言われてるように「スケールしないことをやめた瞬間に、スケールしないことをしている競合に負ける」はウッと刺さるものが合った‥(だんだん反省noteになってきた)。

インタビュー手近な人やお金を払って受けてくれる人はダメ

以前、Buylistという買い物SNSアプリをやったときに入居しているオフィスの事務局員さん中心にファーストユーザーになってもらったことがあり、それでバイアスがかかったり、なまじ関係性があるばかりに有効なフィードバックが得られないことに気づき、現在のソクシルでは全く知らない人でエヴァンジェリストになりうる人を探した。この考えや施策は合っていたと思う。ただ一方でユーザーコミュニティのn数=1ではニッチすぎる市場かもしれないし、そもそも初期ユーザーとなりうる人たちに(広報的に)届かないのでPRTIMESでのリリースの拡散などはお願いしても良いかもしれない。

しかし「お金を払ってインタビューするのもダメ」というのは実はやってしまう可能性があった。一番最初のインタビューから「お金を払うんでインタビューさせて」というのは本当に課題を抱えているユーザーにはならないので絶対ダメだと分かっていたが、既に無償で多くのフィードバックを与えてくれているユーザーさんには「何度も質問するのも悪い気がするしお金を払っても良いかも」と思っていた。が、これを読んで改めてダメと感じた。

本当に強い課題を持っているユーザーはそれを解決したくて仕方ないのだ。もっと快適に短時間で課題を解決できるのであれば喜んで時間を提供し、僕らにフィードバックをくれるはずだ。

創業者間のエクイティの配分はイーブン推奨なの?

これはYCがそう推奨しているのは知らなかった。基本的には代表者一人が多くの株式比率を持つほうが上場などの成功をしやすいと言われている。特に日本企業は代表者が100%一人で創業することも多い文化だからか、サイバーエージェントや楽天、ユーザベースなどのスタートアップ企業の株式比率も代表者が60%を持っていたはず。

アメリカのDropboxなどの有名ITスタートアップもそうだったはずだ。でGoogleだけは50%ずつという特殊で、FacebookやAirbnbはやや代表者の比率が少なめだった気もする。

なのにYCはイーブンの持分比率を勧めているのか?

たしかに創業者同士が持分を均等に分け合い、代表権や上下関係だけを明確にできるのであれば「みんなで公平に頑張ろう」となるかもだが、基本的な権限は持分比率をベースに与えられるのが株式会社なはず。ここは少し調べたい。

Mirrativってプレスリリースしなかったのかな

赤川さんは上記の教えの通りをしたら伸び始めたと言っている。

ミラティブも初期の迷走期を抜けて、最初に伸びた時期はこの状態になってからだった。1日中、サービスとTwitterに張り付いて、ユーザーと話し続けた。

私も毎回、月1回の配信が無料であるPRTIMESでリリースをするかどうかを迷う。プレスリリースは何を打つか、そもそも打つべきかどうか、規約やプライバシーポリシーは大丈夫なんだろうかなどをあれこれ考える必要があるので苦手だ。

一方で、同じC向けサービスのPinterestは友達3,000人に頼んでユーザー登録してもらって、AppleストアのPC画面をすべてPinterestにしたりしているなかでコアなユーザー層はクリエイターたちだと気づいたという。なのでPRTIMESやSNSを駆使して初期からより広く知ってもらうべきなのではと今は考えていた。

しかしミラティブさんの最初のPRTIMESは2018年5月。Androidのリリースをしたのが2015年8月なので、3年近くプレスリリースを打っていない。やはりYCの教えに従うのなら上記スライドだけに徹するべきなのだろうか‥。

まとめ

まとまりません。うーん、めんどくさいと思ってることをやるべき。Twitterや街頭で2人目のエヴァンジェリストを探すべき。検索代行を再開するためメンバーにジョインしてもらうべき。べきべきべき。やるべきことは書き出せている。やる気が無いわけではない。やる気がないこととめんどくさいことは僕の中では違うんです。という発言がまさに「自分だけは違う症候群」なのでは?

誰かこの辺の知見と経験のある方、アドバイスください🥺