学びのデザインこれからの教育とは

エデュコレ2019関西へ参加してきました。

今回の目的のひとつは

桜丘中学校校長 西郷校長先生と

箕面こどもの森学園 藤田校長先生のお話を聞くことでした。

そして、現在最も私が夢中になって子供と取り組んでいる

「けテぶれ」先生にお会いすること!

ミッションは全て達成できまして、

もう感動とこんな時代が来たらいいのになと考えていた時代がやってきている!!

着実に実現している事実に本当に感動しています。

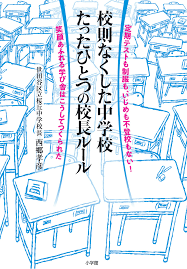

西郷校長の考え方はこちらから

藤田校長の箕面こどもの森学園はこちらから

娘ちゃんの小学校選びは、こちらの箕面子どもの森にするか、六甲山にするかを10ヶ月ほど悩んで、、最終的に立地と少人数であること、上級生の言葉や関わりを見学してみて六甲山に入学することに決めましたが・・入学後にオルタナティブな学びとの違い過ぎる考え方に衝撃を受けました。。

しかし幸運だったのは、1年生の担任の先生は神の様な先生だったので、私の中の考え方をかなり解してくれましたし、公教育の中でも際立って素晴らし先生方がいるのだということを知れたことです。

なので、ここ最近までは公教育の中では担えない(学校に通えない、学校の勉強についていけない、自由な学びをもっとしてみたい)部分をオルタナティブスクールが拾っていくのかなとずっと考えていたのですが、、、

学校に通えないこどもの受け皿も増えてきて、多様化してきているし

公教育の変革がどんどん始まっています。

☝こちらは超有名な先生ですね。公教育の大いなる変革を感じます。

どの学校でも考えていることは

「いかに学ぶか」

学びや教育の生産性を高めるというのはとてもシンプルなアプローチで

こどもや教員でも、

生きる意味、学ぶ意味、

何を人生において「核」としていくか

みんなが同じである必要性はないのです。

西郷先生と藤田先生に共通する想いは

こども一人一人を大切にすること

やりたいと考えたことについてトライしてもらう。

公教育、オルタナティブスクールと世間からみた枠組みは違うかもしれませんが、当たり前の学びのある学校や場は補助金があるかないかの違いだけです。

そこにはこどもとそして大人、地域、関わる人がいるだけです。

どの学校も本来地域的な特色を持ち、関わる大人や教員により

いろんなアプローチがあっても良いのです。

その現場には様々な価値観、考え方、背景があるのですから。

ごくごく当たり前のこと、

しかしながら、、では現場にどう落とし込んでいくか・・

だってやれたのは出来る人だからじゃないという声も聞こえるかもしれません。きっとね。

PTA改革(改革というか当たり前にすること)でも言えることですが、できないという事にひっぱられると当然できないです。

だってできないと考えているからそこばかりフォーカスしていたらできません。

やれると考えるからできる

ごくごくシンプル!

西郷先生は「ひとりでもやりたいと考えた人がやり続けることで変えられる綺麗ごとではなくてね・・」という言葉をお話しされていたことが印象に残りました。

やりたいと考えた人が認められる、尊重される

そんな社会や雰囲気や心を育てていきたいな。

次はけテぶれ先生に

熱く質問しつくした内容を書きます。