遠藤ミチロウさんの想い出・後編(カルマティックあげるよ ♯136)

「ジジイ!ジジイ!ニュージジイ!

トエンティワンセンチュリーイ!クソジジイ!」

激しくかき鳴らされるアコースティックギターの弦の音、そのボリュームに負けじと叫ぶ遠藤ミチロウの歌声がカフェの空間の中に響きわたった。マイクもアンプもない真のアンプラグドと呼ぶべき弾き語りだが、閉じられたカフェの中を音で満たすには十分すぎる音量だった。

「21世紀のニュージジイ!」

時の流れか、僕がよく聴いてたザ・スターリン時代の音源の声質と比較すると少ししわがれた印象の声だったが、声の芯の部分や歌唱法に耳をすますと、やはり遠藤ミチロウその人の声だった。その当時で50代半ばという年齢だったが、加齢を感じさせないTシャツにスキニーパンツが似合うスレンダーな体型で、凛とした姿勢で歌っていた。恣意的な若作りという印象ではなく、化粧をしているとは言え自然体の若さを保っているように思えた。

やがてザンッ!というギターのカッティングで〆られ、最初の曲が終わった。

「こんばんは!遠藤ミチロウです!」

ミチロウさんが挨拶すると共に、ギャラリーからは勢いよく拍手と歓声があがった。店の中はすっかり観客で埋め尽くされ、立ち見の客も出始めていた。僕も拍手を送りながら、目の前に遠藤ミチロウ本人がいるのが未だに信じられないでいた。その後一言か二言、ミチロウさんはMCの言葉をかけたような気がするのだが、僕の頭はポカンとしていたせいか何を話してくれたのか全く覚えていない。

そして早くも次の曲が始まった。密室の中に倍音に溢れる歌声とギターのピッキング音が響き渡る。ザンッと演奏が終わると、また観客からの歓声と拍手。

ライブは序盤からテンポ良く進んでいった。間髪を入れずに次の曲の演奏が始まることもあれば、ミチロウさんがMCを入れる場面もあった。話している時の彼は僕が勝手に抱いていた攻撃的な人という先入観とは対照的で、穏やかで話し上手な人という印象だった。

「僕はツアーでよく沖縄を訪れるんですけど、あちらにはガジュマルっていう樹がありましてね。僕はあの樹が好きで……」

なんて話をした後に、ガジュマルの樹の下で闇夜を過ごす人の心境を歌った『我自由丸』の弾き語りが始まる。

ガジュマルの樹の下で 今宵待ちぼうけ

ボクの心は少し 悪酔い気分

ラウドでスピーディな楽曲の多いザ・スターリンの音楽的イメージとは正反対な、静かでゆったりとしたテンポで奏でられる幻想的な世界観漂う歌だった。

過激派パンク・ロッカーとも呼べる人がそんな歌を弾き語りで演るなんて意外に思われるかもしれない。しかし、実はミチロウさんはパンクを始める以前、もともとフォーク・ミュージックに打ち込んでいた人なのだ。ギター1本と言葉の可能性で自身の世界を表現する文化だ。いわば自身のルーツに立ち返ったスタイルで演っているわけで、見ていて違和感はなかった。確かに頭の狂った危険人物にしか見えなかったザ・スターリン時代の本人とのギャップは凄かったけれど、それも格好いいと思わせてくれるくらい振り切れていた。

むしろアコースティックギター1本に生身の声で弾き語るライブは、音の装飾性を大幅にそぎ落としている分、遠藤ミチロウという人が放つ混沌とした詩世界と肉体を駆使した表現力を、よりダイレクトに感じることができた。演奏された中の1曲、『お母さん、いい加減あなたの顔は忘れてしまいました』はポエトリー・リーディング調に言葉が次々とマシンガンのように連射される、とりわけ強烈な印象の歌だ。

お母さん 頭がいいのは僕のせいではないと自己主張するたびに 宙ぶらりんの想像妊娠恐怖症からやっと立ち直った 女の下着にはいつも黄色いシミがついていて 人種差別は性欲の根源であると公言してはばからない アメリカの政治家の演説を鵜呑みにしたような 清々しい朝の勃起で ベトナムのバナナのたたき売りを一目見ようと 片手に自由の女神の電動コケシと 片手に赤マムシドリンクをかかえ込んだ農協のじじいが かわいい孫娘のおみやげにと 上野のアメ横ではやりのジーンズをしこたま買い込んで金を使いはたし あげくのはては家族は運命共同体だどと時代遅れの暴言を吐いて浮浪者になってしまったあげく殺されてしまった悲しい話を思い出してはみるのです

お元気ですか

ハイテンポで激しいギターピッキングの交じる攻撃的な歌、静かで儚げな叙情性に満ちた歌、彼はどんなテンションの歌も変幻自在に表現していた。ザ・スターリン時代の楽曲で僕も好きな『玉ネギ畑』と『MISER』もフォーク調にアレンジして歌ってくれた。嬉しかった。ミチロウさんは弾き語りというシンプルなスタイルでも色々な可能性に挑戦しているように思え、聴いていて物足りなさは感じなかった。

ライブを通して驚いたのは、演奏している最中とにかくギターの弦を切りまくることだった。曲の合間にMCを入れる際、ほとんど毎回切れてしまった弦を張り替えていたような気がする。コードを鳴らす際はそれくらい力のこもった激しいピッキングでギターを鳴らしていた。ライブにかける激情が伝わってきた。

その一方で茶目っ気もある人だった。曲の合間、何の理由かドアを開けて店から去ってしまった客がいたのだが、その人の背中に向かって「バイバイ!」ととぼけた表情で声をかけてギャラリーの笑いをとっていた。また『オデッセイ 2005 SEX』という楽曲では歌詞の一部に「ヘイレディ! 男は犯しても犯罪は犯すなよ!」というフレーズがあるのだが、これを歌い上げる時だけわざわざ近くにいた女性客の前まで動いて、彼女に向かってにんまりと言い放つように歌ったのだった。女性客は驚いた様子ながらも笑っていた。

次々と楽曲が披露されていく中、僕が聴いていて特に心に響いたのは、『JUST LIKE A BOY』という歌だった。

いつものように 寝ぼけた朝は

クラクションの音も 遠く感じる

何だか自分も 遠く感じる

苦しくないのに 頼りないんだ

ちょっぴり悲しくなるけど 今日はいい天気

アコースティック・ギターが奏でる美しくもメランコリックな旋律の音色に乗って、少ししわがれたミチロウさんの歌声が響く。

Oh! Just Like a Boy.

Just Like a Boy.

まるで少年のように街に出よう

まるで少年のように。その当時の自分の心に深く侵食する言葉だった。大学4年生となり社会への巣立ちが目前に迫っていた僕は、「ああ、もう1年足らずで青春も終わってしまうんだな」と、残り少なくなったモラトリアム期間の終焉に怯えていたのだった。既に20歳を超えていたがせめて心だけはずっと少年でいたかった。

聴いていて心を動かされたのは、もちろん作品としての歌そのものの力もあるが、歌い手が遠藤ミチロウという人間である効果も大きかったと思う。過激派パンク・ロッカーとして幾多もの修羅場をくぐり抜け、時代の波を乗り越えながら歌い手として旅を続ける、半世紀以上の時を生きた男が歌うからこそ歌に込められた真の力が解放されたのだろう。

そうして演奏は続き、盛況のうちにライブは終わった。ミチロウさんはろくに休憩もとらず、2時間以上も歌っていたと思う。最後の曲が終わった時、ギターを降ろしながらハアハアと激しく息を切らしていた。

ライブが終わった後の現場は通常営業のカフェとなった。ミチロウさんはしばらくはその場に留まって、話しかけに来た何人かのファン達との会話に律儀に応じていた。その列の中には乱太郎君の姿もあったと記憶している。一方シャイだった僕はご本人に話しかけるなどビビってできなかったのだがこのまま立ち去るのもなんだか名残惜しい気がしたので、ひとまずカウンター席に腰掛けてまったり飲むことにした。キッチンの中でアリスさんはまだ忙しそうにしていた。

店内にいた観客はだんだんと去っていった。乱太郎君の姿もいつの間にか見えなくなっていた。僕は静かになりつつある空間の中で追加オーダーした酒を飲みつつ、夢とも現実とも区別がつかない、ライブが終わった後のふわっとした余韻の中に浸っていたのだった。言葉では言い表せない幸福感と浮遊感に満たされた時間だった。

その時だった。なんとカウンターの隣の席に、バラシを終えたミチロウさんが突然腰かけてきたのだ。僕は予想だにしない事態に心の中がパニックになってしまった。ザ・スターリンのボーカリストとして暴力と喧騒にまみれた血生臭い修羅場をいくつもくぐり抜けてきた男が、突然隣の席の椅子に座ってきたのだから。ライブ中のMCの温和な話し方で先入観としてあった彼の凶悪なイメージはだいぶ中和されていたが、僕の中の警戒心が全く消えたわけではなかった。

しかし彼は別に僕に話しかけにきたわけでもなく、向かいのキッチンの中にいるアリスさんと楽しそうに談笑していた。ライブが大盛況で終わった安心感からか、とてもリラックスした表情だった。

僕はもやもやした気持ちで戸惑っていた。あの遠藤ミチロウのすぐ隣に、今僕はいるのだ。信じられないことだ。けれど現実なのだ。話しかけてみたい。けどやっぱり怖い。ないと思うけどもし殴られたらどうする?嫌われたらどうする?

まるで面識のない片想い中の女の子に初めて話しかけようともがいている、ウブな男子中学生のような心境でいた。

そんな僕の心を読んでくれたのか、アリスさんが僕のことを指して言った。

「遠藤ちゃん、そこの彼、スターリンのビデオ見たんだってさ。レンタル屋にあったって。」

以前チケットを買いに初めて訪れた際、ザ・スターリンのビデオクリップ集『Your Order!』を見たことをアリスさんに話していたのだった。

「ええ〜!? どのビデオだろう?」

ミチロウさんはアリスさんの方を向いたまま、おどけた口調で答えた。お喋りに夢中な学生のように無邪気な様子だった。

「……あの、台所で料理してる映像から始まるやつです。」

気づいたら僕は答えていた。

「あーっ、『Your Order!』か〜!あれがこのあたりのビデオ屋にあるんだ!おどろきだね!」

ミチロウさんは素っ頓狂気味に笑いながら反応してくれた。その様子に僕もようやく心のストッパーが外れたのか、ライブよかったですみたいなよくある文句を伝えて、そこからしばらくお話をすることができた。僕みたいなどこの馬の骨かもわからないような輩にも、ミチロウさんは終始にこやかな笑顔で丁寧に接してくれた。

「このあたりって若い頃に住んでいたところだからさ。ツアーで来ると、とっても落ち着くんだよね。」

そう言いながら大学生時代の話をしてくれた。ある日、常連になっていた飲食店で飲んでいるとそこのマスターから

「オレ明日夜逃げするから、10万円でこの店買わないか?」

と、突然話を持ちかけられたらしい。一般的な学生の感覚なら躊躇して断りそうなものだが、なんとミチロウさんは持っていた貯金でお店を譲り受け、学生の身分で『ジェスロタル』という名のロック喫茶を営業していたそうだ。度胸もすごいけど学生の身できちんと10万円も貯金していた生活力もすごいと思った。

と、ちょうどその話を聞いているところに

「ミチロウさん、俺あんたの店よく行っとったよ!」

店内に残っていた観客の1人が声をかけてきた。スーツ姿に眼鏡をかけた、いかにも日本の中年サラリーマンといった風貌の男性だった。

「ほら『ジェスロタル』!高校生の頃よく通ってたよ!」

「きみ高校生であの店来てたんだ!不良だねえ!」

ミチロウさんはかつての来客の突然の登場に嬉しそうに答えていた。ここから2人の思い出話が盛り上がるのかな?と思いきや、なんとそのお客さんは一言二言何か喋るとそのまま立ち去ってしまった。もっと話したかったかもしれないのに、僕に遠慮して去ってしまったのなら申し訳なかったなと思う。それにしても、ぱっと見は真面目そうなサラリーマンのおじさんなのに、ロック喫茶に通い詰める高校生というクールな過去を背負っているなんて。人にはドラマが秘められているものだ。

「どうしてミチロウさんは、スターリン時代に豚の内臓を投げたりしてたんですか?」

僕は前から思っていた素朴な疑問を訪ねてみた。

「やりたかったから!」

ミチロウさんは凛々しい笑顔できっぱりと答えてくれた。潔い答え方が今でもはっきりと印象に残っている。

かつて内田裕也さんが主催したロックイベントにスターリンとして出演した時の話もしてくれた。当時対立していたアナーキーというバンドと対バンする形のイベントだったそうだ。ステージの中央が観客スタンド側に三角形型に出っ張っていて、スタンド片側がスターリンのファン、もう片側がアナーキーのファンで埋め尽くされ、左右で観客の反応が全く違っていてすごく面白いライブだったそうだ。スターリンのファンは歓声で迎えてくれるがアナーキーのファンは敵意むき出しだったらしい。

「そんなだから、アナーキーのファンにたくさん臓物ぶつけまくってやったよ!」

ミチロウさんは意気揚々と語っていた。

前編で触れた、映画『爆裂都市』を観ていた際、ミチロウさんが感電死するシーンが奇天烈すぎて失礼ながら笑ってしまったことも話した。

「あれ僕も笑っちゃった。」

とのお返事だった。出演者本人の貴重な意見が聞けた瞬間だった。でも心の中でムッとされていたなら失礼な言葉だったかもしれない。何はともあれ、そんなくだけたことも言えてしまうくらい、僕の緊張感もすっかりほぐれていた。実際のミチロウさんはかつてステージ上で見せていた凶悪なイメージとは違って、話していて心をとても穏やかな気持ちにさせてくれる人だった。

せっかくご本人に出会えたチャンスなので、「お写真お撮りしてもいいですか?」とお願いしてみた。ミチロウさんは快く応じてくださった。

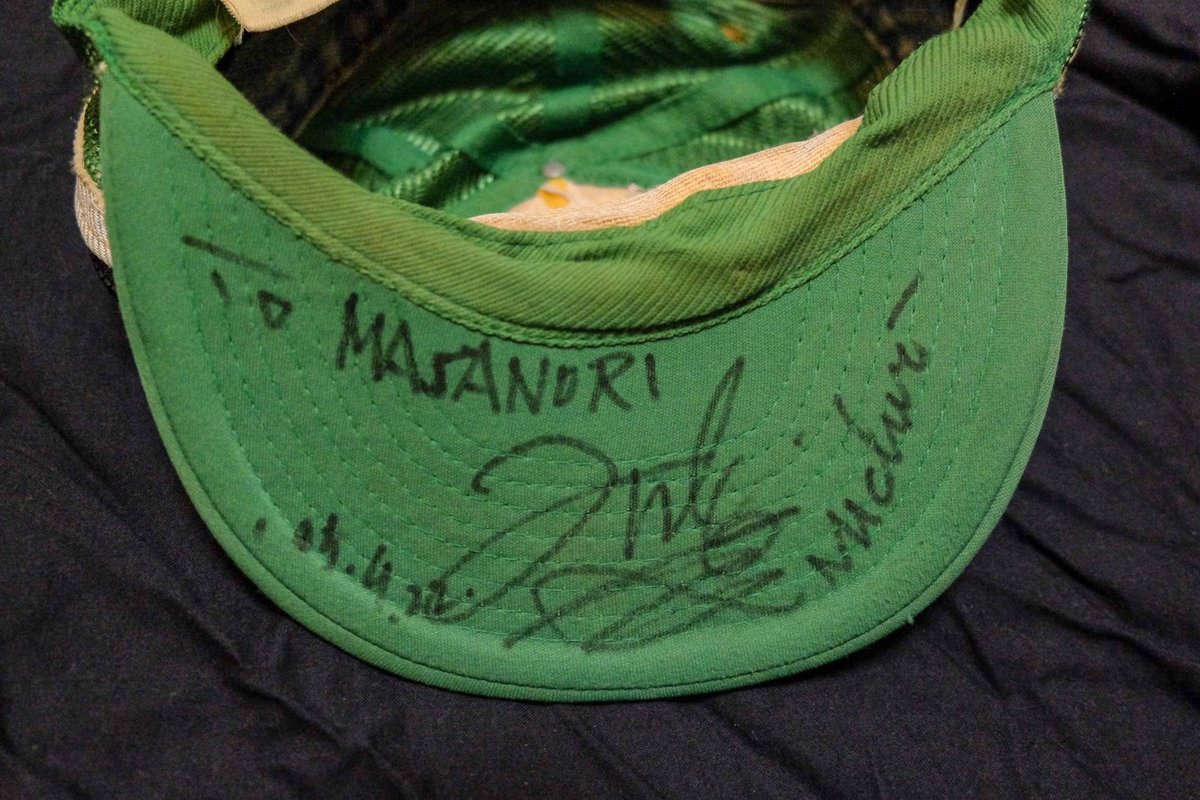

そしてサインもお願いして、ありがたく頂戴することができた。その時かぶっていた帽子のツバの裏に、マジックペンで書いていただいた。宝物である。

(帽子は当時存在したハンジローという古着屋で買った物。キャップにデニムとジッパーを取り付けたリメイク品という謎めいた帽子。)

(僕の下の名前はMASANORIといいます。)

その後もアリスさんを交えて、ミチロウさんは楽しそうに談笑していた。

全国ツアーで色々な場所を巡った際、ある店ではテレビにもよく出てる有名な某フォークシンガーが来てくれてたとか、沖縄で泊まった店では台所のコンロで女将さんが料理してたら天井からフライパンの上にハブが落ちてきたとか、そんな話をされてたと思う。

残念ながら僕も記憶力が大してない上に理解力に乏しいので、あまり細かい部分まで覚えてはいない。

それでも確かなのは、ミチロウさんは僕のような地位も名声もない一般の観客に対しても、大物だからとおごったような態度がなく、終止にこやかでフレンドリーな人だったということだ。

時計の針が夜中1時に差し掛かったあたりだったろうか。話に夢中なうちに営業時間は過ぎ、店内にもう客はほとんどいなかった。さすがに僕も帰ろうと、アリスさんにお礼と別れの挨拶をした。ミチロウさんにも挨拶したら、「じゃあね!」と手を振ってくれていたような気がする。

憧れの人のライブを間近で観れて、その上なんと直接お話をすることもできて、まるで夢の中にいたような数時間だった。素晴らしくミョーチキリンな一夜だった。

(当日のライブの物販で記念に購入したアルバム『ベトナム伝説』。その後絶版となっていましたが最近再プレスされました。)

後日、乱太郎君と大学で会った際、ミチロウさんのライブの話を振ってみた。結果的に僕が乱太郎君のことを現場で無視してしまったにも関わらず、

「すげえ格好よかったよね〜!」

と、屈託のない笑顔で嬉しそうに話してくれた。

そして独りで散歩がてら、お茶を飲みにアリスさんの店を再び訪れた。カフェオレを飲みながら、アリスさんとあの日のライブの話で盛り上がった。そしてアリスさんは、ある物を僕にくれた。ミチロウさんが演奏中に切った弦だった。

僕は心から喜んでありがたく頂戴した。

普通のミュージシャンなら切ってしまった弦なんて、廃棄物として捨てるだろう。しかしミチロウさんはそれを贈り物としてアリスさんにプレゼントしたのだ。なんて粋なんだろう。(本当はいらないから店に置いていっただけかもしれないが、僕はロマンチストなのでそう思うことにしている)

そしてそのプレゼントを僕みたいな人間に譲ってくれるアリスさんも、とっても懐の大きいステキな方だ。先日のライブを開催してくれたことも含め感謝しかない。すっかりアリスさんとこのお店が気に入った僕は、その後もちょくちょく通うことになった。青春時代の想い出が詰まった場所の一つである。

そして時は流れる。大学を卒業し、やがて僕は働くために離れた都会へと引っ越した。その後もミチロウさんのライブの情報を知っては足を運んだ。

ソロでの公演も観に行ったし、M.J.Q.というバンド編成でのライブも観に行った。BASEMENTBARというライブハウスで行われたM.J.Q.のライブでは、ラストのアンコールでザ・スターリン時代のヒット曲『ロマンチスト』を披露してくれた。その場にいた観客達は歓声をあげ狂乱し、腕を高く上げながらステージに押し寄せていた。僕も歓びのあまりその祭に交じった。

何回かライブは観に行ったが、もうミチロウさんと直接話すことはなかった。そもそも観客と著名なミュージシャンとは、直接話せる機会がないのが普通だ。アリスさんのお店でのライブが信じられないほど恵まれた状況だったのだ。あそこは青春時代を過ごした土地で親友が切り盛りしている、ミチロウさんにとっては半分我が家のようなお店だったのだろうから。

あるレコードショップで開催されたインストアライブでは、終了後に誰でも参加できるミチロウさんのサイン会が設けられたのだが、僕は遠慮して帰ってしまった。サインならもういただいているし、学生時代のあの時に直接話せただけで、もう十分だと思っていたからだ。

そんな感じで一ファンとして現場に足を運ぶ活動を時々楽しんでいたが、ある頃から僕もライブを観に行くのをやめてしまった。

決してミチロウさんのことが嫌いになったわけではない。もともと若い頃は、ミチロウさんに限らず好きなバンドやミュージシャンのライブにはよく通っていた。ただある頃から、そういうシーンを追いかけることになんとなく疲れを感じるようになってしまった。と同時に、美術館でゆっくり芸術作品を鑑賞したり、知らない土地を気の向くまま歩いてみたり、そういうスローな時間の過ごし方に心地よさを感じるようになり、休日も静かに過ごすことが多くなった。ある程度歳を食ったということなのかもしれない。それでも音楽を聴くこと自体は好きで、変わらずに趣味の一つであり続けた。が、ライブではなくCDなどの音源を聴くのみという消費スタイルに落ち着いていった。

昨年、つまり2018年の夏、久々にミチロウさんのライブを観に行きたいと思った。この時期に『ちょっとの雨ならがまん』という1980年代前半の日本のハードコア・パンクシーンを撮影した映画を観る機会があり、僕の心の中で眠っていたジャパニーズ・パンク熱が再燃し、ザ・スターリンの音楽を再びよく聴くようになっていたのだ。そして「今現在のミチロウさんの姿をきちんと観に行こう」と思い、ライブの予定をインターネットで調べてみた。

しかし氏の公式ホームページに載っていたのは、現在体調不良であること、今後予定されていたツアーやライブを全てキャンセルしたとの知らせだった。日程を全キャンセルするあたり、ただの一時的な風邪というわけでもなさそうだ。体調不良の原因ははっきりとは書かれてなかったが、おそらく長期的な闘病が必要な病状であることは読んで推測できた。

嫌な予感がした。もうミチロウさんのライブを観ることはできないかもしれないな、という不安が一瞬頭をよぎった。

それでも影ながら回復を祈った。祈り続けて数ヶ月間が経った。

遠藤ミチロウさんは、2019年4月25日、膵臓癌によりこの世を去った。スマートフォンの画面に映されたニュースでその訃報を知ったのだった。

最後にご本人の姿を直接観たのは2011年の8月15日に開催された、『8.15世界同時多発フェスティバルFUKUSHIMA!』というフェスのステージだった。このフェスは東日本大震災とそれに連なる原発事故によってネガティブなイメージがつきまとうようになってしまった福島県の現状を打破するため、音楽や詩やアートを中心としたフェスを開きリアルな福島の現状を発信することで、FUKUSHIMAというワードをマイナスからプラスに変えていく未来を創ろうと、主に福島県出身の有志が集まって企画されたものだった。その中心メンバーの一人が遠藤ミチロウさんだった。氏は福島県二本松市の出身だった。

ミチロウさんは企画者の一人であると同時にミュージシャンでもあるので、当然のようにフェスのステージにも立つ。フェスの会場は福島市にある四季の里という広い公園と、あづま球場という野球場の2つが使われていて、ミチロウさんはあづま球場に設置されたステージでの出演だった。この日は『ザ・スターリン246』という、フェスのために特別に結成されたバンドでの演奏が予定されており、僕は楽しみにしていた。出番は19時過ぎから。それまでは四季の里に敷かれた大風呂敷というアート作品をぶらぶら歩きながら鑑賞したり、他の出演者のステージを見たり、水車小屋のぐるぐる回る水車をぼけーっと眺めたり、地元の方手作りの林檎ジュースを美味しくいただいたりしてフェスとFUKUSHIMAを堪能しつつ時間をつぶした。

19時前あたりにあづま球場のゲート前に並ぶ。普段は高校生が野球の試合をやっているような、特に変哲もない年季の入った野球場だ。それが今日は特別に音楽フェスのステージとなる。入りを待つ行列の中には腕にタトゥーを入れケラケラと仲間内で談笑するパンクス風の人々が何人もいた。

やがてゲートが開いた。会場内へと入り、ステージが比較的よく見渡せそうな席を取った。空はちょうど日が沈み暗くなっていた。グラウンドの中には土台の上にテントを張った簡易的なステージが築かれ、照明の光に照らされていた。

突如けたたましいサイレン音が鳴り、ザ・スターリン246のメンバーがステージ上に登場した。スタンド席はあっという間に歓喜の渦に包まれた。

「ミチロウォォォーーーーッッッ!!!」

ミチロウの名を叫ぶコールがいくつも上がる。ミチロウさんは拡声器を口にあて叫んだ。

「原発いらねえーーーーーーッッ!!!! どっか飛んでけえーーーーーーーーッッ!!!!」

そして大音響の演奏が始まった。周りの観客は腕を上げ、狂ったように騒ぎ始めた。スタンドのどこかで爆竹がはじける音が聞こえた。どうもヤンチャの過ぎたお客さんが持ち込んで火をつけたらしい。その行為をこれまたイカツいパンクス風の警備スタッフが取り締まりにスタンド席を走るという、今時の平和的なフェスでは見られないような物騒でカオティックな世界が広がっていた。

僕はぼうっとステージを見ながら、かつてビデオの中で観た80年代のザ・スターリンの暴力と熱狂に満ちたライブの空間の中に、タイムスリップして佇んでいるような気分になっていた。でも正しくは、その場に居合わせた人々の中でずっと封印されていたエネルギーが、あの場で解き放たれ蘇って融合したのかもしれない。振り返ると単なる音楽イベントという枠を超えた、儀式と呼ぶに近いライブだったように思える。

終始夢見心地で見ていたので、申し訳ないことにセットリストなど内容はほとんど覚えていなかったりする。

ミチロウさんの逝去について、悲しくないと言えばそれは嘘になる。けれど悲しさに比べると、今までありがとうという感謝の気持ちの方が大きい。僕に対して優しく接してくれたことはもちろん、世の中にたくさんの歌と功績を遺してくれたことに対してもだ。ちょっと調べれば、彼が日本のロック界そして社会に与えた影響について知ることができるはずだ。

ただ、もう一度ライブを見ておきたかったなという後悔の念はある。そしてやはり、もう一度お話ししてみたかったな、という気持ちも心の底から湧いてくる。たとえ僕のことなど覚えていなかったとしても、だ。今度はどんな会話ができただろうか。

氏の逝去から数ヶ月後、アリスさんが地元の新聞にミチロウさんについてのお話を寄稿したことを知り、取り寄せて読んでみた。そこには僕の知らなかったミチロウさんとアリスさんのエピソードが書かれていた。

アリスさんが中学生だった頃、街の一角でギターを弾いて歌っていた大学生のミチロウさんと出会い、お互い洋楽好きという趣味もあってすぐに意気投合したこと。毎日のように部屋で一緒にレコードを聞きながら、のどかに時を過ごす仲になったこと。アリスというニックネームもミチロウさんが名付け親であること。

まだ車が少なく歩行者天国だった頃の地域の中心街の路上で、一緒にギターを弾き語りながら、露店を開いて色々な物を売ったこと。それはハンドメイドの皮用品から詩集の冊子、果てにはなんとお手製のわら人形と五寸釘のセットまであったこと。そこで話しかけてくるたくさんの人と共に歌を歌ったりして友達になったこと。売り物もきちんと完売させたこと。

数年経って布施明の『シクラメンのかほり』が世間でブームになった頃、仲間と共にワゴン車を借りて離れた土地の花農家まで走り、シクラメンの花を毎日買い付けに行ったこと。人の多い団地を回って大声で叫びながら売ったら、日々おもしろいほど注文が入ったこと。その頃ミチロウさんはとっくに大学を卒業していたのに、客の一人に「あんたたち、農業大学の学生さん?」と聞かれた際、「はいそうです」と即座に嘘をついておちゃめにふるまっていたこと。

狂気のパンク・ロッカーとして日本の音楽界に君臨する前の、自由に、そしてちょっと過激に青春を謳歌する、生身の若者としての遠藤ミチロウがそこに書かれていた。アリスさんは文中でこう語っている。

「今もまだこの街で、彼の魂が遊んでいるようだ。」

ミチロウさんは生前に日本全国、至るところを訪れ歌った。アリスさんの言葉を借りれば、彼の魂は今でもあちらこちらを旅しながら、歌って遊んでいるのかもしれない。

学生時代のあの春の夜、アリスさんの店でミチロウさんのライブを見てから、ずいぶん長い歳月が経った。僕もかつては拒んでいた「いい歳の大人」という存在になって久しい。想像していたほど大人の世界は悪くなかったものの、若い頃の記憶は時の流れと共に曖昧になっていく。それでもあの夜の出来事は、音も映像も鮮明に覚えているカットがいくつもある。休日の昼下がり、ベランダに出てぼんやり外の景色を眺めていると、あの夜聴いたミチロウさんの歌がふと記憶の淵から蘇ってくる時がある。

Oh! Just Like a Boy.

Just Like a Boy.

まるで少年のように街に出よう

(文章・写真:KOSSE)

参考文献

鏡正孝「彼の魂 今もまだこの街に」、『山形新聞』、2019年7月11日、第48124号

プロジェクトFUKUSHIMA! 実行委員会 和合亮一/遠藤ミチロウ/大友良英、「プロジェクトFUKUSHIMA! 宣言」(http://www.pj-fukushima.jp/about/2011.php 閲覧日:2019年12月22日)

いいなと思ったら応援しよう!