中小企業診断士合格 2次試験 90点台事例Ⅰ勉強法編

2024年中小企業診断士になりましたまっくすです。

わたしは1次試験1カ月、2次試験2カ月合計3カ月、独学で合格しました。

今回は2次試験全科目の勉強法を公開している記事から抜粋して、

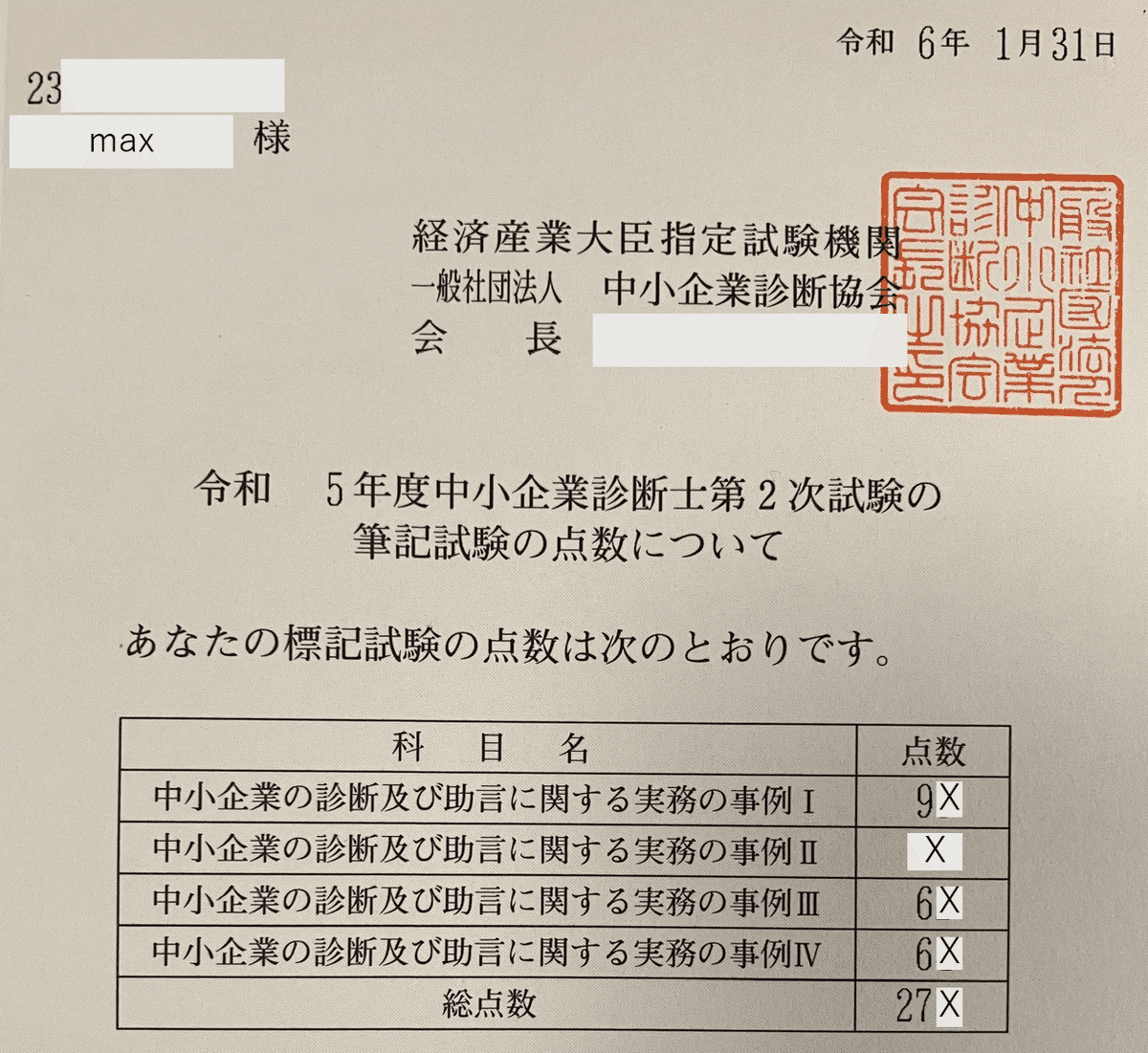

90点台後半のほぼ満点を取得した事例Ⅰの勉強法について共有します。

全科目の勉強法を掲載した「たった1~3カ月で中小企業診断士合格 2次試験編」をご購入いただいた方には重複した内容となっております。

本noteがおすすめの方

①2カ月の期間で事例Ⅰ高得点目指したい

②独学で合格したい

③取り組む教材を決められれない

試験合格の3つのアンチパターン

最短合格からは遠のくパターンを3つお伝えします。最短合格のためには意識してこれをしないことが大切なため記載するものです。

①複数の教材を1度だけ取り組む

知識が定着できず頻出キーワードを理解できません。やると決めた少ない教材を複数回やるほうが効率がよいです。

②難題・苦手をつぶすことに注力

最低限の足切りラインはクリアするレベルの学習は必要ですが、受験者の大半が解けない難題、稀にしかでないテーマの課題をできるようにすることに注力するのは試験合格という観点では効率が悪いです。

得意な科目を伸ばすことと、頻出問題を着実に獲得できるようになっているかを意識した勉強が重要です。

③過去問しかやらない

過去問は大事です。過去問を何周もやることは最も時間を割くべきと考えています。一方で基礎知識がないと、少しアレンジした問題のときに応用して解答ができないです。過去問を解きながらその解答の前提となっている基礎知識は習得するようにしましょう。おすすめは基礎知識がまとまった書籍1冊を繰り返し移動時間などで読むことです。

勉強法(教材・取組み方・頻度)

科目Ⅰ(組織・人事)

本番で満点近い得点をとっており私の得意科目です。

学習に使用した教材と頻度を具体的にお伝えします。

アンチパターンにはまらないように、

取り組む教材・必要頻度をシンプルに記載してます。

2次試験は相対評価試験であることから全員への公開は控えた方が良いと考えるため有料としております。取り組む教材に悩んだり、決めるのに時間がかかる方にはコスパがいいかと思います!

ここから先は

¥ 1,200

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?